À La Désirade, ce mercredi 31 août. – J’ai comme l’impression que mes variations sur la lecture de Knausgaard, données en suite sous le titre de Pour tout dire, sont en train de devenir un texte en soi, distinct de ces carnets. Je vais donc leur réserver un espace propre, qui pourrait bien devenir un livre de plus.

Quant à mes carnets, je vais continuer à les tenir avec cette légère distance qui marque tout ce que j’écris désormais par rapport à mon « vécu », comme on dit, etc.

°°°

Ce qui m’intéresse chez Knausgaard est la part de réalité inaperçue (ou non dite) qu’il éclaire, qui m’a toujours semblé, à moi aussi, une composante importante de la réalité, le plus souvent négligée, voire occultée. Ce que Jean Vuilleumier appelait les interzones, qu’il a explorées à sa façon dans son propre rêve éveillé.

Ce qui m’intéresse chez Knausgaard est la part de réalité inaperçue (ou non dite) qu’il éclaire, qui m’a toujours semblé, à moi aussi, une composante importante de la réalité, le plus souvent négligée, voire occultée. Ce que Jean Vuilleumier appelait les interzones, qu’il a explorées à sa façon dans son propre rêve éveillé.

La lecture de La mort d’un père me renvoie presque à chaque page à des périodes ou des épisodes de ma propre vie. Il est ridicule de prétendre que ce livre est écrit n’importe comment, sans composition ni style particulier, comme le prétend Pierre Assouline, mais il est vrai qu’il semblera banal ou plat à ceux qui attendent d’un livre action et rebondissements. Or très curieusement, le récit de Knausgaard établit bel et bien une tension et presque un suspense, en tout cas le désir de savoir la suite même si tout ce qui se passe est d’ordre sensitif et affectif.

°°°

La suite de chroniques que j’ai entreprise avec Pour tout dire sera peut-être une alternative au projet de Mémoire vive, dans la mesure où elle travaille la matière de mémoire d’une façon plus directe et dynamique, avec toutes les occurrences, existentielles ou littéraires, mais aussi artistiques (peinture et cinéma), sociales ou politiques, du TOUT DIRE quotidien. La lecture de Knausgaard en a été le point de départ, mais je vais multiplier les développements et les digressions tous azimuts en variations « hélicoïdales » ou diachroniques, etc.

°°°

Jusqu’à quel point s’humilie-t-on, en tant qu’individu de sexe mâle, à participer aux tâche ménagères et aux soins requis par de petits enfants ? En ce qui me concene, même si j’y ai consacré infiniment moins de temps que Lady L., jamais je n’ai eu le sentiment de perdre mon temps ni de me trouver rabaissé à m’occuper des petites ou de la vaisselle.

°°°

La lecture d’Un homme amoureux me confronte à tout moment à ce que j’aurai fait de ma liberté, et plus précisément à la question d’un éventuel « sacrifice » de celle-ci.

Or plus j’y pense et plus je me félicite d’avoir fait quelques « concessions », par rapport à ma liberté antérieure, au nom de notre vie partagée, de la cohabitaion avec ma bonne amie et de l’accompagnement de nos enfants. Seul petit regret parfois : d’avoir liquidé mon antre des escaliers du Marché, mais ce luxe bohème eût peut-être paru une entame à ma nouvelle « fidélité », par conséquent, etc.

Cap d’Agde ce samedi 10 septembre. – Je notais, il y a plus de vingt-cinq ans, cette phrase de je ne sais qui (Jouhandeau peut-être, ou Chardonne ?) que je trouvais belle : « Tout est bonheur pour cet innocent, cette sorte d’ange qui n’a jamais touché à la vie », mais ce que j’en pense à soixante-neuf ans se résume à ceci : littérature…

°°°

Sur quoi je recopie ici les notes de ce petit carnet à spirales non daté, qui doivent se situer autour des années 90 au vu de mes lectures du moment, notamment Le Temps du mal de Dobrica Cosic.

Par exemple ceci que je contresigne aujourd’hui : « Il est clair que l’amour est une affaire de peau, mais c’est ne rien comprendre que d’en déduire qu’il est seulement épidermique et superficiel. Ce qu’il faut reconnaître au contraire, c’est la profondeur de la peau. »

A contrario, je note, ce 10 septembre 2016, que le dévoilement des peaux ne va pas de pair avec un surcroît de vérité même érotique, ni moins encore ( !) d’un supplément d’âme.

°°°

Ou ceci que j’aurais pu écrire ce matin : « Le spectacle de nos congénères n’est pas toujours encourageant selon les lieux que nous fréquentons. Ainsi de l’humanité des supermarchés ou des aires d’autoroutes, ou celle qu’on voit s’agiter à la télé et celle qu’on imagine plantée devant sa télé – tout cette multitude à la fois repue et inassouvie, qui tourne en rond et s’ennuie ».

°°°

On dit souvent qu’il ne faut pas juger mais comprendre – devise de Georges Simenon -, mais qui comprend sans juger, même Simenon ?

°°°

“Il est difficile d’échapper au sentiment-sensation de schizohprénie quand on s’exprime quotidiennement dans un journal de grande audience. En ce qui me concerne, en tout cas, je constate qu’une fois sur deux je ne dis pas la moitié de ce que je pense dans mes papiers de 24Heures. Ce n’est pas que je mente, même par omission, mais bien plutôt que le milieu – le journal lui-même, et la considération du lecteur – me contraigne à un certain relativisme ou, souvent, une réserve de pondération qui bride ma nature naturelle…”

°°°

“Compte non tenu des enfants et des âmes simples, il n’y a peut-être de regard innoncent que dans nos rêves, et l’on voit alors quel chaos cela signifie, où l’on régresse à l’état limbaire ou subaquatique dont on ne peut rien tirer. Le sexe sans amour, ou plus généralement : le sexe stérile, n’est-il pas qu’asservissement ?”

°°°

Ce 10 septembre 2016, je le dirais autrement : que ce qu’on appelle « le sexe », à savoir le culte du corps et de la jouissance sexuelle, est devenu un véritable bouillon de sous-culture, à la fois dégradée et surdéveloppée du point de vue commercial, dont un lieu comme le village naturiste, dans sa zone échangiste, de Cap d’Agde, figure une « tête de gondole » européenne.

°°°

“Il ne faut juger qu’en connaissance de cause, pièces en mains, sinon tu t’abstiens”.

°°°

“Situation à la Houellebecq : la collègue qui invite le bureau chez elle et se dénude sous l’effet de l’alcool, sans que personne ne comprenne pourquoi - juste certains qui se demandent si elle a un secret, etc.”

°°°

“Portrait de l’arriviste froid impatient de prouver qu’il en a : le nouveau rédacteur en chef qui se pointe une fin de soirée à la rédaction où nous sommes tous plus ou moins crevés et, triomphant, sort une culotte de femme de son baise-en-ville !”

°°°

En Suisse ont dit « bonne fin de matinée » ou « bon début de soirée », on dit « merci, merci bien » et « service, pas de quoi », on dit tout ça comme pour empêcher que rien ne soit dit, etc.

°°°

On est (parfois) entouré de bruit et sans la moindre possibilité de faire cesser ce tapage. Il faut qu’il soit dit que « ça bouge » et donc que « ça vit ». Or ce boucan n’est qu’une turbulence rythmée du vide - rien que du chaos.

°°°

“J’aimerais arriver à faire plus court, plus net et plus dense, plus direct et plus vrai. Il s’agit de simplifier et de plus en plus. Hélas...”

°°°

“Il y a en moi un moine franciscan, un stoïcien à la romaine, un mystique matinal et un bluesman du soir, un cousin de Tchékhov et d’Oblomov, une âme sensible et un sanglier qui cohabitent tant bien que mal – à vrai dire plutôt bien que mal”.

°°°

Situation paradoxale et assez typique du moment (vers 1990), où Dimitri publie les discours de Slobodan Milosevic et Le Temps du mal de Dobrica Cosic, ancien dignitaire communiste désormais considéré comme un « père de la nation » et qui aurait très bien pu siéger dans le comité central à l’époque où celui-ci envoyait le père de notre ami en prison…

°°°

“La déception que nous inspirent nos amis les plus chers est plus riche d’enseignements que toutes les avanies que nous subissons de la part de nos « ennemis ». De même est-ce par lucidité sur soi-même qu’on peut accéder au respect de soi. Du moins l’aurai-je vécu comme ça”.

°°°

“Les histoires qui m’intéressent le plus, plus que les réalistes, sont les plus réelles. Des histoires qui communiquent, physiquement et métaphysiquement, le double sentiment-sensation du réel et du plus-que-réel. Constante de mes préoccupations : la littérature qui me communique le sentiment-sensation de l’accablement et, en même temps, la force de lui résister sous l’effet de l’émerveillement”.

°°°

La métaphore de Dürrenmatt, selon laquelle la Suisse serait une prison sans barreaux, dont les habitants seraient les gardiens, tient-elle la route ? À vrai dire, je la trouve excessive, mais juste. Vérité de poète, évidemment plus vraie que celles du sempiternel « oui, mais »…

À propos de Vivre près des tilleuls, signé par dix-huit jeunes auteurs romands de l’AJAR.

On s’est peut-être dit, avant de lire Vivre près des tilleuls que c’était mission impossible. Enfin quoi : un livre à dix-huit pattes, pour traiter d’un sujet aussi délicat que la mort d’un enfant, et lancé par un buzz d’enfer genre coup médiatique, non mais !

Et puis on s’est payé le livre, on l’a ouvert et, commençant par la postface en manière de déclaration d’intention, intitulée La fiction n’est pas le contraire du réel, on a mieux cadré le projet ; on a mieux vu les kids en réunion avec leurs ordis persos, et passant ensuite de la théorie joliment filée au travail littéraire via l’Avant-propos, on a commencé de sentir la bonne vieille odeur de la littérature en basculant doucement dans le cercle magique de la fiction tandis qu’apparaissait le personnage d’Esther Montandon, cette imaginaire romancière romande (née en 1923) évoquant un peu Alice Rivaz ou plus tard Anne Cuneo, sortie de la « cuisse » des dix-huit jeunes auteurs romands et nous rejoignant par le truchement de carnets « oubliés » dans une enveloppe marquée FACTURES où se trouve relaté, sur des petits feuillets épars, le drame qui l’a foudroyée à quarante ans passés, quand sa petite Louise de quatre ans, vainement attendue pendant des années lui fut arrachée par accident…

La vérité d’un texte ne se mesure pas avec d’autres instruments que la sensibilité de chacun, donc je ne parle que pour moi, plein de doute et de questions a priori sur la démarche de l’AJAR, et ensuite supris contre toute attente. Pas un instant, cependant, je n’aurai regimbé à l’idée que de jeunes auteurs nés dans les années 80 se mêlassent (comme ça se prononce) d’évoquer les années 60, ni d’avoir vécu personnellement le drame affreux de la mort d’un enfant.

Mon scepticisme portait ailleurs : sur un résultat par trop fabriqué, sans épaisseur ni fibre personnelle. Or la surprise est là : que les 63 séquences constituant les carnets d’Esther Montandon s’agencent, comme par miracle, dans une suite bel bien marquée par un ton particulier, accordé à un vrai regard, passant de l’abattement à la rage ou du désarroi à l’égarement. Nulle forte secousse d’émotion pour autant, qui prendrait le lecteur aux tripes, mais de multiples tremblements intimes marquant cette traversée du chagrin jusqu’au désespoir qu’un Peter Handke figurait dans une sorte de brume de tristesse atteignant les objets eux-mêmes. D’une réelle qualité littéraire, le texte ne pêche jamais par excès de pathos ni d’esthétisme. Tout m’y semble juste. Edgar Degas, peintre et écrivain, dit quelque part que l’art consiste à faire du vrai avec du faux, et cela marque le passage des faits à la fiction.

Du côté des faits éprouvés dans sa chair vive par un individu, on pourra lire le récit déchirant d’Antoine Leiris, dans Vous n’aurez pas ma haine, témoignage d’un homme dont la femme a été assassinée au Bataclan.

Tout autre, on l’a compris, est la démarche de l’AJAR, dont les auteurs, par delà l’astuce « en abyme » des carnets d’Esther Montandon, ont accumulé les trouvailles narratives appropriées. Un exemple : lorsque Esther, effondrée après l’accident qui vient de coûter la vie à Louise, cherche les mots qu’elle va adresser à sa mère au téléphone, avant de se rappeler soudain que celle-ci est morte depuis des années… Ou cet autre épisode de l’invitation à un mariage, que lui envoient des amis connus au Rwanda, qui la convient avec son mari et Louise…

Plus encore, avec de constants glissements entre temps et lieux, le kaléidoscope narratif reconstitue le cadre de vie d’Esther, qui change en cours de route, et l’évolution de sa douleur, apaisée par des voyages ou la rencontre d’un autre homme, etc.

J’imaginais, au mieux, un exercice de style relevant de la création collective, mais Vivre près des tilleuls est plus que ça : un vrai livre. Passons donc sur le buzz antérieur et les (joyeuses) gesticulations post partum des kids, relevant de la Star Ac littéraire d’époque, puisque Esther Montandon, que nous avons rencontrée, existe…

°°°

Le cinquième tome du Manifeste incertain de Frédéric Pajak, consacré à Van Gogh, me passionne autant par sa façon de résumer-concentrer le vie de Vincent, dans un récit très limpide et à la fois très nourri des faits les plus significatifs (et parfois inaperçus), que par ses dessins en contrepoint, parfois d’une grande force expressive. Or je ne suis pas loin de penser que Pajak, en Suisse romande, est l’auteur qui, actuellement, m’intéresse le plus et dont je me sens émotionnellement le plus proche.

Lettre à Maître Jacques entre la mer, le ciel et la forêt.

Mon cher Jacques, Je ne serai pas là quand notre ami Jean-Michel Olivier lira cette lettre à l’assistance réunie à Ropraz pour célébrer le vingtième anniversaire du prix Edouard-Rod que tu as fondé, mais toi non plus n’y sera pas, et cependant je l’écris comme si tu allais la lire toi-même, de même que je continue de lire tes livres comme si tu étais encore de notre côté de la vie. En me rappelant nos relations parfois houleuses, que m’évoque à l’instant la mer assez agitée de ce matin d’arrière-été quelque peu orageux, je me dis que, par delà les eaux sombres, les livres seuls auront été entre nous ces messagers ailés, hors du temps, semblables à ces oiseaux dont un de tes recueils de nouvelles que je préfère se demande où ils vont mourir, si tant est que les oiseaux meurent jamais dans l’imagination des poètes.

De ton côté, tu m’as dit avoir beaucoup aimé l’un de mes textes, intitulé Tous les jours mourir, dans lequel je raconte nos adieux à notre père, qui nous convia un dimanche matin à une dernière journée en famille, et nous quitta en fin de soirée. Ce que je me rappelle d’Où vont mourir les oiseaux est une certaine grâce et une certaine lumière qui te sont propres, et cette une lumière semblable, dans l’évocation de la dernière journée de mon père, qui t’a touché, m’as tu dit dans la plus belle lettre que j’ai reçue à propos du livre qui nous a rapprochés, intitulé Par les temps qui courent, dans laquelle tu louais un autre récit du même ensemble autobiographique évoquant mes errances aux Etats-Unis, où je m’étais trouvé d’ailleurs à cause de toi puisque tu avais refusé une première invitation de présenter, au Texas ( !) le merveilleux Charles-Albert.

Or le texte en question s’intitulait Nus et solitaires, c’était une sorte de blues bleu sombre et comme l’un de tes autres textes que je préfère, dans L’Imparfait, célèbre le blues avec grâce et lumière, nous ne quittons pas la clairière de nos meilleures rencontres. Je reviendrai à ce très beau moment que nous aurons vécu ensemble ici même, à Ropraz, à l’occasion de la remise du premier Prix Edouard-Rod attribué à Par les temps qui courent en 1996, mais j’aimerais évoquer d’abord un autre moment de grâce et de lumière vécu un matin de mai de je ne sais plus quelle année, sur une petite place de Saint-Maurice, en présence d’une centaine de collégiens plus ou moins du même âge que tes fils, au pied des falaises marquées VIVE CHAPPAZ où, à l’occasion d’un festival philosophique, tu avais été convié à prononcer ton Credo.

Nous étions alors à couteaux tirés pour je ne sais plus quelle raison, mais je n’en étais pas moins présent et ce que tu as dis alors aux jeunes gens qu’il y avait là m’a si profondément touché que je suis venu, en fin de séance, te remercier et te serrer la main ; tu m’as dit que mon geste te touchait particulièrement et nous en sommes restés là, sous la belle lumière oblique qui tombait du haut des Dents du Midi, dans la grâce d’un instant. Au moment où tu a fondé le prix Edouard-Rod avec quelques amis écrivains et le syndic de Ropraz, l’auteur romand le plus célèbre à Paris, au début du XXe siècle, était pratiquement retombé dans l’oubli, et je dois avouer que je n’avais pas lu un seul de ses trente romans ni aucun de ses essais quand j’ai appris que j’allais être le premier lauréat de ce nouveau prix littéraire.

Je connaissais la bienveillante attention qu’Edouard Rod avait manifestée à Ramuz en ses jeunes années, mais j’ignorais que l’écrivain avait été proche de Zola et qu’il avait refusé d’entrer à l’Académie française pour garder sa nationalité suisse. Or ce qui m’a touché plus particulièrement, dans la définition que tu as établie du prix, c’est qu’il devait récompenser un auteur à ses débuts (ce que je n’étais plus au moins depuis vingt ans) ou à un moment de renouveau de son travail, ce que j’étais à l’évidence puisque Par les temps qui courent a été pour moi un livre-charnière, et le début de ma collaboration avec Bernard Campiche, qui en a immédiatement accepté le manuscrit et avec lequel j’ai noué des liens d’amitié et publié ensuite huit livres en moins de dix ans, dans les meilleures conditions.

L’émulation entre écrivains de générations différentes est un phénomène assez courant, mais les vraies complicités sont plus rares entre les bêtes d’écriture que nous sommes, selon ton expression, et le rapport qui s’est établi entre nous quelque temps, entre la composition de mon roman Le Viol de l’ange, que tu as suivie de très près, et la parution de L’Imparfait, l’un de tes plus beaux livres, est lié dans mon souvenir à un mémorable moment de partage.

Plus récemment, assistant à la remise du prix Rod à Antoine Jaquier, j’ai repensé avec reconnaissance à la cérémonie de 1996 ; et brassant, ces dernières semaines, cinquante ans de courrier et de documents de toute sorte que je m’apprête à remettre aux Archives littéraires de la Bibliothèque nationale, suivant ton exemple, ce souvenir a été revivifié par les nombreuses cartes et autres lettres de félicitations qui m’ont été adressées à cette occasion.

Moi qui me suis souvent montré critique, dans les journaux où je sévissais, envers le système parisien des prix, j’ai trouvé très bien en revanche, vraiment très bien, de recevoir ce prix Rod décerné, de surcroît, par des écrivains, sans parler de la pincée de billets qui nous a permis de surprendre nos petites filles en leur annonçant, un beau matin de février 1997, à Cointrin, que nous nous envolions pour La Guadeloupe ! Vingt ans plus tard, alors que l’un de tes derniers livres revit sur les écrans par le truchement d’une adaptation où tu es censé revivre, alors que tu me reste infiniment plus présent par la seule magie de ton verbe, la littérature de qualité et ce que tu appelais les « saintes écritures » survivent tant bien que mal dans le chaos du monde où la fausse parole submerge trop souvent celle des poètes.

J’ai dit longuement, devant le nombreux public qui t’a entouré à Berne pour la remise de tes archives, la reconnaissance que nous te devons, et je ne vais pas me répéter, d’autant que c’est à tous ceux qui défendent encore la littérature, soit en écrivant de nouveaux livres de qualité, comme Pierre Béguin aujourd’hui, soit en les défendant ou n’était-ce qu’en les lisant, que j’aimerais dire merci.

Il est possible que, me pointant tout à l’heure à l’Hyper U d’à côté, je ne trouve pas un seul de tes livres, pas plus que ceux d’aucun des lauréats du prix Rod de ces vingt dernières années. Qu’à cela ne tienne : tes livres te survivent, comme ceux de Georges Haldas ou d’Yvette Z’graggen que le prix Rod a couronnés, et d’autres œuvres d’écrivains lauréats se poursuivent avec Jacques Roman ou Janine Massard, Jil Silberstein ou François Debluë, pour n’en citer que la moitié…

De ce bord de mer à ta lisière de forêt, cher Jacques, que les oiseaux de la poésie nous survivent…

(Cap d’Agde, en la Cité du Soleil, ce 15 septembre 2016)

Aux yeux des échotiers médiatiques, qui jugent sur les on-dit et les photos de Keystone, Knausgaard passe pour un frimeur alors que c’est au contraire un type plutôt timide et gêné par son extrême sensibilité, capable de pleurer quand il est bouleversé, comme à la mort de son père ou lorsque Linda se montre par trop dure avec lui.

Or ce qui me frappe, au fur et à mesure que j’avance dans la lecture d’Un homme amoureux, c’est son extrême porosité et l’intensité de son amour qui explique la beauté du portrait que, peu à peu, comme en creux, il fait de Linda. Les pages d’Un homme amoureux relatives aux éclats marquant la vie du couple durant les mois qui précèdent l’accouchement de Linda, ou la soirée de la saint Sylvestre 2003 entre amis où chacun y va de son autocritique, à la manière de la « nuit des conteurs » de Peter Handke, sont tout ce que j’aime en matière d’observation quotidienne nuancée, d’une assez féroce drôlerie.

Aussi, je suis impressionné par le mélange de douceur et de force expressive de cet auteur. J’ai lu ce soir la longue scène de l’accouchement de Linda, qui touche presque au fantastique tellement elle est intense, alors qu’il s’agit d’un épisode banal de la vie ordinaire, et juste après il évoque la longue période durant laquelle, contre l’avis de Linda, et presque jusqu’au point de rupture, il consacre tous ses jours et ses nuits au roman qu’il a promis à son éditeur et qui passe par moult formes et tribulations, enfin il fait le portrait de son beau-père bipolaire qui est également une sorte de ronde-bosse romanesque, bref tout ça représente un rare bonheur de lecture.

Ce lundi 19 septembre. - Je passe en revue les magazines de gauche et de droite que notre vieux voisin nous a filés (une douzaine de Figaro-Magazine et de Marianne) et relève quelques faits qui m’intéressent, plus précisément : l’aveuglement des autorités françaises devant la progression de l’islamisme plus ou moins radical (Jacques Julliard, naguère modéré, affirme maintenant que l’islam est radical par définition, ce qui se discute…), l’impunité des élus et autres élites plus ou moins corrompues, la situation désastreuse des migrants et plus particulièrement le sort des miliers de requérants d’asile qui s’entassent dans la « jungle » de Calais; la Realpolitik des deux potentats rivalisant de cynisme en Turquie et en Russie, la résurgence des croyances de masse dont témoigne par exemple le succès mondial de la secte de Falun gong, rappelant autant les pratiques de la scientologie que celles de la secte Moon; les assassinats sur les autoroutes et les débats à n’en plus finir sur la place du religieux dans notre société, entre autres tendances vestimentaires, documentaires nostalgiques sur la bonne vieille France d’antan (de Jeanne d’Arc à Jaurès) ou nouvelles recette du terroir genre couille d’âne de la cougnette façon berrichone, etc.

°°°

La façon de restituer la vie quotidienne en scènes dialoguées entrecoupées d’évocations de moments significatifs ou de paysages, de réflexions sur la vie ou sur l’art, entre autres portraits de proches ou d’amis et de gros plans sur Linda ou Vanja, fait d’Un homme amoureux une espèce de roman d’amour et d’amitié d’un ton de plus en plus personnel et attachant, autant qu’il est stimulant pour le lecteur-écrivant que je suis.

Dans les pages que je viens de lire, où il est question de la neige et d’un séjour chez la mère de Linda, le récit est reconstruit avec une telle grâce qu’il devient tout naturellement scène de roman. Knausgaard est attentif, autant qu’un Peter Handke, à ce que celui-ci appelle « l’heure de la sensation vraie », comme l’illustre l’évocation d’un après-midi de février, relevant soudain de l’épiphanie profane.

Ce vendredi 23 septembre. – Intrigués par un article paru il y a quelques jours dans les pages culturelles de l’édition sétoise du Midi libre, où il était question des oeuvres d’un artiste chinois du nom de Yan Pei-Meng, exposées jusqu’au 25 septembre au Centre Régional d’Art Contenporain (CRAC) de Sète, nous nous sommes pointés cet après-midi sur le quai où se trouve le haut-lieu artistique en question, dans d’anciennes halles frigorifiques du marché au poisson magnifiquement réaménagées par un architecte en vue et entièrement investies par les immenses toiles de Yan Pei Weng.

De cet artiste d’origine chinoise mais naturalisé français, très en vue dans l’establishment culturel et politique (Fabius était d’ailleurs présent au vernissage sétois), je ne savais rien en dépit de son passage au Louvre et autres cimaises prestigieuses, et l’aperçu que m’en ont donné les images de Google m’ont fait craindre le faiseur pseudo-rebelle à la mode (genre assez couru chez les Chinois occidentalisés), dans la mouvance du réalisme-post-pop surfant sur les vagues plasiques de Warhol ou de Lucian Freud à grand renfort de portraits plus ou moins déformés de célébrités (d’Obama au pape François) et autres scènes d’actu si possibles trash, mais d’emblée, dès la première salle réunissant deux immenses toiles « citant » Le Caravage à vigoureux coups de brosse-balai, dans un camaïeu de nuances grises entre le noir et le blanc reproduisant pour ainsi dire les couleurs et le clair-obscur du génial Rital, nous avons été saisis ; puis ce furent les variations colorées plus convenues (m’a-t-il semblé) sur le fameux pape Innocent de Francis Bacon, déjà démarqué de Velasquez, et déjà me demandai : est-ce encore de la peinture, et quoi de nécessaire et d’unique dans ces répliques plastiques de photos d’actualité où la découverte du cadavre d’Aldo Moro voisine avec l’attentat contre Jean-Paul II, et cette virtuosité, ce savoir-faire magistral ne font-ils pas que relancer les prouesses techniques du réalisme socialiste (première inspiration de l’artiste né à Shanghai en 1960 et formé à l’époque de la révolution dite culturelle) ou du pompiérisme bourgeois de la fin du XIXe siècle.

Je me suis posé la question en me rappelant nombre de démarches similaires, aux quatre coins de l’Occident artistique, puis nous sommes tombés en arrêt devant tel cauchemar pictural rappelant de loin Goya ou Saura, qui nous confronte à un vaste charnier nocturne où des chiens se disputent la pauvre chair humaine, tel portrait de Kadhafi dont la tête du cadavre semble réduite à un cri réduisant à rien le jugement des Justes, ou tel grand singe à figure rouge, au milieu d’autres décombres, paraissant se demander ce qui est arrivé au monde en proie à ses cousins inventeurs de la poudre et du tout-nucléaire, etc.

°°°

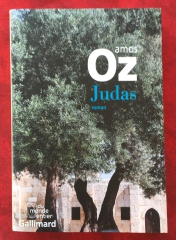

Les questions que pose le Judas d’Amos Oz sont des plus intéressantes, liées à la fois à l’attitude des Juifs par rapport à Jésus, et à la fondation de l’Etat hébreu. La grande réussite du roman, à mes yeux, tient à l’équilibre tenu entre ces deux thèmes réellement incarnés par le truchement des trois protagonistes, combinant plusieurs générations et plusieurs points de vue et modulant, de surcroît, divers aspects de la trahison pour le moins inattendus. Or tout se fond dans un récit très vivant, aux pesonnages et au décor extrêmement présents, sans compter la langue très imagée et très évocatrice de l’écrivain-poète.

°°°

Au fil d’un entretien paru ce matin dans Le Monde avec un des grands idéologues de l’islamisme pur et dur, proche d’Al Quaida, la journaliste s’évertue à faire passer pour un type fréquentable. Deux pleines pages pour dire quoi ? Que ce barbu « frais et rieur » s’est distancé de son ami terroriste Al-Zarkawi ! Quel soulagement, n’est-ce pas !

Quant à moi, je n’y ai vu qu’un nouvel avatar de l’idiotie utile volontiers relayée par le grand journal français qui, à l’époque glorieuse de Mao et de ses gardes rouges, montrait la pire complaisance au nom d e l’objectivité, etc.

Bref, j’ai composé une liste assez carabinée, intitulée Ceux qui prônent le djihadisme bio, que j’ai illustrée avec l’effrayante grande toile de Yan Ping-Mei représentant un front noir de femmes en burkas, etc.

°°°

La description très précise et, surtout, très plastique, du monde de l’enfance, dès les premières pages de Jeune homme, troisième tome de l’autobiographie de Knausagaard, a quelque chose de très évocateur, et pour chacun je crois ; en tout cas je ne cesse, en découvrant ce monde de l’île de Tromlyø, pourtant si différent du nôtre mais dont chaque détail est grossi comme sous une loupe, de me retrouver soit dans les hauts de Lausanne, dans le quartier de notre enfance, soit au Wesemlin, à Lucerne, où je ne me suis jamais senti à l’aise mais où j’ai éprouvé des sensations d’autant plus vives, à vrai dire inoubliable, comme j’en ai égrenées dans Le pain de coucou.

°°°

Ne rien attendre de personne, ne faire que donner et n’espérer rien en retour : c’est une règle correspondant à la fois à mon expérience de l’inattention et de l’indifférence de tant de gens, mais aussi au sentiment profond que j’éprouve que donner est meilleur que recevoir.

À La Désirade, ce vendredi 30 septembre. – Retour a casa ce soir, après un voyage ralenti par les encombrements routiers, mais agrémenté par la lecture de deux belles nouvelles de Ian McEwan, dont la meilleure constitue une assez superbe évocation de Los Angeles. Cela étant je ne serai pas fâché de retrouver, ce soir, notre maison sur la hauteur et mes travaux divers - ce qu’on appelle nos pénates.