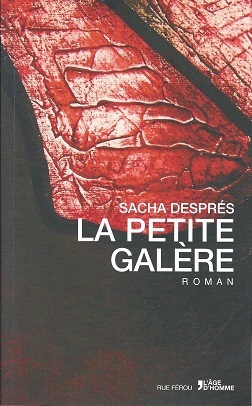

Sacha Després signe, avec La petite galère, un premier roman d’une densité émotionnelle et d’une qualité d’écriture rares. Avec Quentin Mouron, Mélanie Chappuis, Antoine Jaquier, Max Lobe, Dunia Miralles et Julien Bouissoux, notamment, la jeune romancière achoppe à une réalité sociale et psychologique très actuelle en maîtrisant une langue-geste tissée d'oralité.

On ressort sonné de la lecture de La petite galère de Sacha Després, dont le crescendo dramatique aboutit à un dénouement réellement déchirant où réalité brute et folle détresse, violence et désarroi, souffrance incarnée et projections fantasmatiques se bousculent dans une mêlée qui prend aux tripes et au cœur.

Or le plus étonnant est que, d’un imbroglio affectif et psychologique exacerbé par l’abjection d’un des protagonistes – type de pervers narcissique bien cadré -, et par la haine vengeresse qu’il suscite, la romancière parvienne à tenir jusqu’au bout le fil (barbelé) d’un récit concis et cohérent, tout à fait intelligible en dépit de l'ambiante confusion des sentiments.

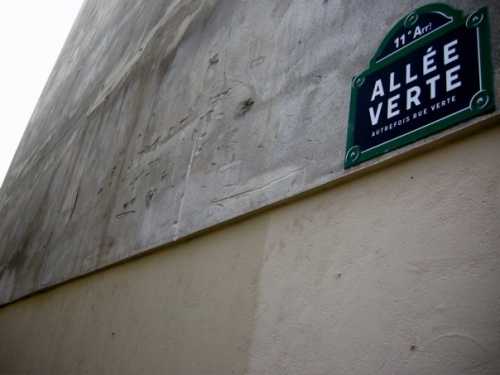

Très remarquable tableau d’époque, sur fond de crise sociale et de dérives individuelles, La petite galère, qui se déroule dans une Zone Urbaine Sensible de la région parisienne, détaille les tribulations de deux sœurs affectivement et sensuellement fusionnelles (Marie dite La Jolie, née le lendemain de la mort de Claude François, et Laura, sa cadette de seize ans, contemporaine du Club Dorothée…), marquées par le suicide de leur mère et confrontées, avec l’aide minable du chèque mensuel de leur père, à ce qu’on appelle la liberté.

Dès les premières « séquences » du roman, dont la découpe narrative évoque à la fois un storyboard cinématographique et une chronique très habilement agencée et datée par de brèves allusions aux événements du monde, l’écriture de Sacha Despés impressionne par son mélange d’efficacité et de sensibilité délicate, de vigueur et de finesse.

D’un monde présumé inculte, et sans une once de démagogie, elle dégage les mêmes sentiments délicats qu’a évoqués le cinéaste Abdellatif Kechiche dans L’Esquive, merveille de finesse et d’humour, ou encore Germinal Roaux dans Left foot right foot, alors que, littérairement parlant, l’on est ici dans la foulée d’un Olivier Adam ou d’une Virginie Despentes, ou encore d’un Samuel Benchetrit, sans références ni influences explicites au demeurant.

D’un point de vue stylistique, pour la manière très concentrée et souvent poétique de traiter ses très courtes phrases, Sacha Després rappelle aussi les récits noirs d’un Louis Calaferte ou les nouvelles incisive d’une Annie Saumont qui a capté, la première, les tournures de la langue des banlieues.

Là-dessus, il faut parler, en détail, du contenu de ce livre prenant et riche de mille observations pertinentes, parfois unilatéral dans son regard sur le sexe dit fort (tous les hommes du roman rivalisent de nullité), mais dont la rage des personnages féminins se justifie ô combien...

La Prairie

C’est un signe avant-coureur d’humour réjouissant que de voir un lieu tel qu’un grand ensemble bétonné d’une Zone Urbaine Sensible baptisé La Prairie. Bien entendu,le titre de Petite galère, dans le contexte de La Prairie, fait référence implicite à la petite maison de Michael Landon dont les épisodes agrestes réjouirent les téléspectateurs du tournant des années 70-80. Mais je retiens pour ma part l’ironie du nom, comme de voir un asile de vieux baptisé L’étoile du matin. Cerise sur le gâteau : lorsque, après une prise d’otages dans le collège de la cité, la narratrice constate le soir : « La Prairie passe à la télé. »…

Des gens peu « people »

Autant qu’elle a le sens du dialogue, souvent elliptique, Sacha Després a le don de silhouetter un personnage, sans le caricaturer, à quelques exceptions près. Au premier plan : Laura et Marie, leurs parents Caroline et Charles, le prof de français quadra-séduisant Wilder et l’ami de Marie Jacky Branlard, dit Jack.

On est là entre prolos et Français très moyens. Laura, 16ans, portée sur l’écrit perso, est déjà femme dans sa tête et son ventre, avec les infos utile de son aînée Marie, 26ans, barmaid et placeuse à l’Opéra Bastille, qui voulait devenir artiste et, à défaut, se lie à un plasticien bidon avant d’en pincer pour Jack, si « différent ».

De Caroline, employée des PTT et mère à 18 ans, on ne sait pas trop de choses avant son suicide, sinon qu’elle aura été aussi immature et perdue que son plouc de conjoint.

Charles, en effet, genre rocker ringard, n’a « jamais été à l’aise avec les sentiments », et sa seule défense est de traiter sa femme et ses filles de cinglées.

Wilder, première facette du pervers narcissique soft, incarne le prof esthète porté sur la nymphette ou la bourgeoise snob, selon l’occasion.

Jack, second avatar hard du pervers narcissique éduqué à la dure par un militaire et reproduisant la violence dominatrice d’icelui + les excuses hypocrites du dominant à « conscience politique », est à la fois un branleur et un vampire. Du point de vue romanesque, le lascar sort du lot par son abjection.

La story

Culturellement de la génération des consommateurs de films et de séries télévisées, comme un Quentin Mouron, Sacha Després se donne la peine de filer une intrigue qui tienne la route, à la fois dans le synchronique et le diachronique.

Au présent de l’indicatif, la story – prioritairement celle de Laura – détaille une éducation sentimentale et sexuelle qui pourrait être aussi morne qu’un couloir de béton ou convenue qu’une cave à tournantes, mais la romancière corse son récit par de subtils glissements à travers le temps (bien daté par la citation d’événement d’actu précis) et les lieux ou les niveaux de réalité, entre réel glauque et fantasmes ou projections onirico-spirites.

Traversée des banlieues perçues comme un sinistre no woman’s land, le roman emprunte aussi ses codes au conte érotique (à la limite de l'esthétique convenue à mon goût), avec un point de fuite relevant du fantastique, marqué par la figure fantomatique de Clothilde.

En arrière-plan, quelques portraits vivement dessinés : Djamila l’Algérienne qui se débrouille avec quatre enfants et se console dans les bras de Touria, laquelle a fait de la prison pour s’être violemment défendue contre son jules agressif, désormais sur une chaise roulante. La mère bourgeoise de Nelly la rebelle, et celle-ci. Ou Alejandro l’artiste de pseudo-avant-garde, qui réinvente (40 ans après...) le happening sanglant alors que son collègue « découvre » l’art scatophile.

Thèmes

Au départ et au milieu de tout ça, quoi ? Banal au possible : le manque d’amour. Misère affective sur fond de médiocrité culturelle. Quelques petites phrases résument la situation. Au réveillon de ses douze ans, Laura s’entend dire par son père : « Tu sais ma grande, tu as été une erreur, autant que tu le saches ». À 4heures du mat, le 1er janvier 2000 quand les filles retrouvent leur mère suicidée aux médocs : « Caroline ne verra pas l’an 2000 ». Ou pour le couple « incarcéré » par ses enfants : « Ils auront désormais quelque chose à gérer ».

Autre thème : la déglingue sociale. Et pour exemple, l’état du collège, un « foutoir ». Tableau sévère : pp. 52/53. On se rappelle le livre de François Bégaudeau...

Et pour avaler ces arêtes: l’amour et le sexe. Assez miraculeusement, la génération de Youporn reste romantique « au fond », quoique très libre en apparence. Mais en l’occurrence, la « pureté » est du côté des filles, même jugées salopes par les mecs qui en usent. Pour en parler, Sacha Després ne manque pas d’humour. Ainsi quand Laura y va de son blow job dans la loge de l’opéra Bastille : «Le sexe du prof a un gout de cacahuète ». Ou non moins joli : « La bite est brûlante. On pourrait y faire cuire un œuf ».

Dans la foulée, le thème du ressentiment s’exacerbe dès l’apparition de Jack, qui deviendra très moral à proportion de la fermeté de Laura à lui résister. Là s’esquisse un personnage typique de l’époque qui pourrait nourrir tout un roman balzacien sur le simulacre moralisant…

En outre, là-dessous se développe comme une modulation réitérée, en milieu pseudo-libéré, de la guerre des sexes.

Enfin, le triple thème de l’amour, de la folie et de la mort structure les relations de Laura, Marie, Caroline et Clothilde, d’une manière à la fois claire et confuse, s’agissant d’une réalité évidemment impossible à démêler.

De l’oral et à l’écrit

Comme dans le premier livre de Quentin Mouron, Au point d’effusion des égouts, ou comme dans 49, rue de Berne de Max Lobe ou Ils sont tous morts d’Antoine Jaquier, notamment, l’atout majeur de La Petite galère est le langage, et plus exactement une sorte de langue-geste combinant l’oral et l’écrit, sans référence directe à Céline mais bel et bien dans cette filiation intégrant le parler contemporain. Sacha Després n’abuse pas, heureusement,du verlan, mais quand les garçons du collège parlent de Laura, dite Lo, dite biatche, cela donne ça et ça sonne juste et musical. :«Téma la biatche /comme elle béflan grave / j’lui mettrais bien une cartouche à la teuch / j’suis trop en chien de meuf ».

La phrase de Sacha Després, brève et qui claque, vaut aussi par sa concentration de sens et d’émotion. Lorsque Laura considère l’intérieur tendance ethno de Jack l’intello rêvant de gérer le JT, le constat est sans appel :« L’asticot ne fait pas le ménage ».

Mais l’écriture est aussi un thème implicite de la narration, puisque Laura griffonne et que c’est par des lettres érotiques que Marie, à la place de Laura et pour celle-ci, séduit et attire Wilder le lettreux sadien sur les bords.

Bref, La petite galère est un premier roman signalant un vrai talent, et cette chose essentielle pour un écrivain, qu’on pourrait dire un noyau dur et doux à la fois. L’on se gardera, pour autant, de bêler au chef-d’œuvre. Dans un contexte publicitaire écervelant, un tel livre doit être lu au lieu d’être adulé du fait de la jeunesse de son auteur ou de l’actualité de sa thématique. Actuellement, notamment par le fait des réseaux sociaux, la parution d’un roman fait figure de performance sociale ou festive qu’acclament d’innombrables « j’aime », après quoi c’est l’oubli. Nombres de premiers romans, ces dernières années, ont fait pschitt à parution et sont restés, ensuite, sans suite précisément.

Sacha Després vaut mieux que ça, je crois. On lui souhaite d’en « baver grave » sur la suite…

Sacha Després. La Petite galère. L’Âge d’Homme, 194p. 2015

À propos des cuistres et de Jacques Mercanton à Pattaya...

À propos des cuistres et de Jacques Mercanton à Pattaya...

Cependant Théo se faufilait jusqu’au pied de l’immense toile dont le peintre venait de retoucher le serpent bleu, non sans poursuivre son invective : «L’art, la religion et la boisson, voilà trois trucs qui vous démolissent un pauvre bougre, mais filez donc et pensez plutôt à devenir un Monsieur ! »

Cependant Théo se faufilait jusqu’au pied de l’immense toile dont le peintre venait de retoucher le serpent bleu, non sans poursuivre son invective : «L’art, la religion et la boisson, voilà trois trucs qui vous démolissent un pauvre bougre, mais filez donc et pensez plutôt à devenir un Monsieur ! »