Retour sur Elizabeth Costello, de J.M. Coetzee, avant de lire L'Eté de la vie, autre merveille récente.

Retour sur Elizabeth Costello, de J.M. Coetzee, avant de lire L'Eté de la vie, autre merveille récente.

Est-il possible de rester humain sans verser dans l'humanitarisme ? Peut-on récuser toute foi religieuse et tout système philosophique, toute croyance en un mot sans conclure à l'absurde et au désespoir ? Et comment un romancier peut-il démêler "le bien" et "le mal", à l'observation du monde contemporain, sans se transformer en prêcheur ?

De telles questions apparemment naïves, et beaucoup d'autres de la même nature, ne cessent de se poser, à la fois explicitement et plus souvent "entre les lignes", dans le dernier roman traduit de l'écrivain sud-africain J.M. Coetzee, consacré par le prix Nobel de littérature. Rien pour autant d'un traité d'éthique ou d'un essai philosophique dans Elizabeth Costello, portrait en mouvement d'une romancière vieillissante, un peu mal embouchée comme on sait que l'est l'auteur, un peu fatiguée aussi d'avoir à répondre à ceux qui n'attendent d'elle qu'un Message.

Les lecteurs d' Au coeur de ce pays (Nadeau, 1981) ou de Michael K. sa vie, son temps (Seuil, 1985), d' En attendant les barbares (1987) ou de Disgrâce (Seuil, 2001) savent que J.M. Coetzee n'a jamais délivré de message. Aux premières loges de l'Apartheid, il choisit de transposer son observation de la réalité dans une autre dimension, qu'on peut dire universelle, de la fable ou du poème "panique". Jamais il n'aura endossé, en tout cas dans ses romans, le rôle du partisan ou du maître à penser. Cela ne signifie pas du tout qu'il ait renoncé à "penser", bien au contraire, ni qu'il se réfugie "au-dessus de la mêlée". Chaque roman de Coetzee témoigne d'un souci de "dire l'humain" dans toute sa complexité, et c'est dans la même optique qu'il développe, avec Elizabeth Costello, une observation à multiples points de vue qui tient compte aussi - et c'est très important -, de l'influence sur l'individu du temps qui passe. Sans qu'on puisse le dire "relativiste", ce roman d'une romancière pour qui tout est bel et bien devenu plus relatif avec l'âge, nous fait percevoir presque physiquement la différence de jugement d'une femme encore jeune (la belle-fille d'Elizabeth, prof de philo très catégorique et remontée à bloc contre ses "radotages") et de cette diva littéraire décatie de 67 ans qui apparaît, à son propre fils, comme un vieux phoque de cirque à dégaine de Daisy Duck. Cela étant, le lecteur découvre progressivement que le plus vif, le plus lucide, le plus conscient, le plus rebelle, le plus "jeune" des personnages reste probablement cette vieille enquiquineuse au coeur d'enfant qui trimballe sa carcasse de colloques en conférences sans cesser de gamberger.

Un outil de connaissance

Lorsque le lecteur la rencontre, au printemps de 1995, dans une université de Pennsylvanie où elle doit recevoir le plus prestigieux des prix littéraires nord-américains et, à cette occasion, prononcer une conférence sur "le réalisme", Elizabeth Costello, romancière australienne, est déjà une institution internationale surtout connue pour un livre paru en 1969, intitulé la maison de la rue Eccles et reprenant la narration du célébrissime Ulysse de Joyce du point de vue de Marion Bloom. Ce qu'elle dit alors sur "le réalisme" est certes intéressant, mais le plus important dans ce premier chapitre, comme dans tout le livre, est évidemment ce qu'elle vit, observe (la comédie des profs, la spécialiste de son oeuvre qui drague son fils pour se rapprocher d'elle), endure (son blabla et celui des autres) et déduit. Tout cela est vu par une sorte de caméra légère que l'auteur confie tantôt au fils de la romancière (coach improvisé après avoir subi le sort douloureux de fils d'artiste...) et tantôt reprend en main comme une espèce d'appareil détecteur ou de sonde. Un peu à la manière de Kundera, le roman se construit ainsi par touches phénoménologiques, avec des effets de réel probants, comme lorsque Elizabeth se casse le nez sur Paul West à l'occasion d'un colloque où elle a résolu de stigmatiser l'un de ses romans.

De la même façon, le chapitre saisissant consacré à l'approche du Problème du mal, à propos de ce qu'un romancier peut dire de l'abjection absolue (l'exécution des conjurés liquidés par Hitler, décrite avec un diabolique raffinement par Paul West dans Les Très Riches heures du comte von Stauffenberg), ou la confrontation de la romancière au tribunal de quelque Jugement Dernier (A la porte), modulent une réflexion de haute volée qui s'incarne à tout coup dans ce qu'un Henry James appelait le "cercle magique de la fiction". Un Post-scriptum inspiré, faisant écho à la terrible Lettre de Lord Chandos de Hofmannstahl, par la voix de la femme de celui-ci, place enfin tout le roman dans l'enfilade en miroir des siècles, à l'enseigne d'un amour non sentimental rappelant le "milk of human kindness" de Shakespeare, avec cet hommage à la simple vie qui suggère que "toute créature est une clé pour toute autre créature"...

John Maxwell Coetzee. Elizabeth Costello. Traduit de l'anglais (Afrique du sud) par Catherine Lauga du Plessis. Editions du seuil, 367p.

-

-

Par effet de réel

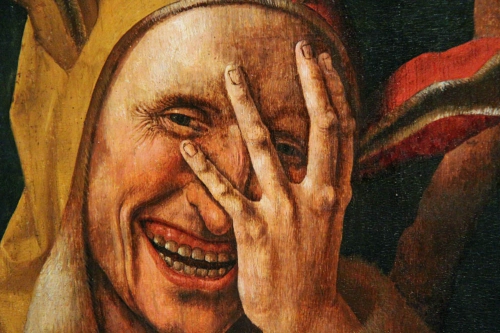

Où il est suggéré que rien n’est plus à craindre que le ricanement.

En mission ces jours à Katmandou où Chloé, qui l’y a précédée avec l’Irlandais dans un premier vol de secours, lui a demandé de la rejoindre fissa, Cécile se rappelle l’histoire du croyant soufi qui arrive à la porte du Paradis, tout étonné de se retrouver là.

N’en déplaise aux ricanants affectant la dignité humanitaire, Cécile se demande à l’instant, devant les ruines encore fumantes de la cité népalaise qui s’est déplacée de plusieurs mètres sous l’effet du séisme, pourquoi lui revient cette histoire du croyant soufi, qu’elle tient de Jonas qui la tenait de Sam à qui le Tout Vieux Monod l’aura racontée lors de quelque escale dans le désert, mais c’est comme ça : à l’instant le croyant soufi est à la porte du Paradis et se demande de quel droit, pécheur qu’il fut de son vivant, il va fouler l’herbe du Jardin, et s’en informe auprès du Portier qu’il y a là.

« Est-ce parce que j’ai bien prié et jeûné que je me trouve ici ? » , demande-t-il donc au Portier. Et celui-ci : « Que non pas ».

« Alors pourquoi, mon frère ? ». À quoi le Portier répond : « Parce qu’une nuit d’hiver, à Bagdad, alors qu’il faisait très froid, tu as recueilli un petit chat perdu que tu as réchauffé dans ton manteau ».

Cécile n’a jamais rencontré le Tout Vieux Monod de son vivant, et son souvenir de Sam reste surtout celui de sa voix affectueusement grondeuse et de ses mains intelligentes, mais elle revoit l’air songeur de Jonas après qu’il lui a narré l’épisode du croyant soufi, comme une autre fois, la tenant d’Olga, il lui a raconté la scène du petit valet de ferme de Lypce Reymontovskie réchauffant sur son cœur un oiselet tombé du nid.

On entend d’ici les ricanements : et ce niais de romancier veut nous faire croire que sa mijaurée se la jouant secouriste se laisse distraire, devant les ruines de cette cité ravagée, par des réminiscences de contes de commères alors que ça crie encore et que ça pue, et que ça crève alentour - non mais vous voyez le tableautin ?

Cependant Cécile, arrivée la veille à Katmandou en compagnie de Florestan le mal rasé, se rappelle à présent, le temps d’une autre échappée mentale, la supplique de l’enfant russe mourant telle que la lui a recopiée Olga dans un courriel :« Mon petit papa, quand on recouvrira ma tombe, émiette dessus un croûton de pain afin d’attirer les petits oiseaux, que je puisse les entendre voleter et me faire une joie de ne pas être seul là en bas». Et les ricanements de redoubler.

Mais Cécile les ignore autant que le romancier car,autant que celui-ci, Christopher ou Chloé, sans parler de Jonas, elle sait ce qu’ils signifient.

Cécile, on se répète, n’a pas connu le Tout Vieux Monod de son vivant, mais ce que Théo lui a rapporté à son propos lui est revenu à maintes reprises, notamment au fil de ses études d’arabisante désormais familière de la mystique et de la poésie soufies, et le rire de Sam qui, lui a dit Léa, ressemblerait comme une goutte d’eau claire dans le désert au rire du Tout Vieux Monod, ce bon rire des bonnes gens lui remonte au cœur dans la foulée, garant à ses yeux de la meilleure défense contre toute forme de ricanement.

À propos du séisme survenu au Népal le 25 avril 2015 : D’un autre point de vue, on eût pu dire que la présence de Cécile et Chloé à Katmandou, durant ces journées terribles, constituait la projection directe, quoique relevant de la fiction, de l’émotion réelle éprouvée par le romancier qui suivait sur la Toile, jour après jour, la relation des séquelles de la catastrophe dans laquelle avait été englouti un hôpital fondé par des amis de Léa – mais là encore pas de quoi ricaner.

(Extrait d'un roman en chantier)

-

Ceux qui ricanent

Celui qui ne craint rien plus que le ricanement / Celle qui forte de la lecture du Docteur Faustus de Thomas Mann sait à quoi s’en tenir / Ceux qui ricanent de tout sauf d’eux-mêmes /Celui qui pratique la suspicion systématique sans douter de rien / Celle qui n’arrive pas à rire franchement de l’acquisition d’une Opel Kapitän par le Congolais d’à côté / Ceux qui ont un petit rire sec non moins méchant / Celui qui souille tout ce qu’il prétend nettoyer tiptop / Celle qui ne croit pas un croyant ne croyant pas comme elle / Ceux qui l’avaient bien dit et le répètent à l’envi : qu’ils l’avaient bien dit, ah ah / Celui qui a passé sept ans de sa carrière dans le bureau du ricanant Igor / Celle qui explique à Armand que sans doute Igor avait « des problèmes » / Ceux qui ont connu cet Igor de son vivant qu’ils ont également trouvé « à plaindre » / Celui qui rit par saccades au point qu’on croit à une crise / Celle qui rit du bout des lèvres genre bec de canard coincé / Ceux qui ne sourient jamais que de travers / Celui qui croit savoir de quel démon il s’agit / Celle qui préfère la rucola / Ceux qui sont plutôt du genre ricancaniers / Celui qui qui n’a jamais froid dans le dos pour cause de rire ou de sourire / Celle qui hésite toujours entre le « ah,ah » et le « eh,eh » voire le « uh,uh » / Ceux qui ricanent forcément à l’évocation de l’Appel du 18 juin vu que Pompidou était clairement de droite / Celui à qui on ne la fait pas, ah ça / Celle qui ne rira bien que si le dernier ricane / Ceux qui n’ayant fait que ricaner leur vie durant se retrouvent au milieu des ricanants de l’hospice et ça c’est pas marrant même quand Monsieur Duplomb essaie de faire rire l’assemblée, etc.

-

Solidarité

Moi j’aime les vieux sans le vouloir…

Ma grand-mère paternelle, solide matriarche vaudoise du genre biblique, citant donc volontiers les sentences de l’Ancien Testament, m’a recommandé la première de ne jamais commencer une phrase par moi-je.

Or c’est par malice évidente que j’amorce ces propos, censés traiter le thème de la solidarité que devraient susciter les troisième et quatrième âges, comme on dit, en déclarant tout net que moi j’aime les vieux, mais sans le vouloir, n’en faisant pas un devoir, pas plus que je ne me sens obligé d’aimer les jeunes, les grabataires, les chômeurs en fin de droit ou les femmes en espérance.

Tout un langage contemporain, qu’on pourrait dire la langue de coton des temps qui courent, s’est fait le palliatif d’un effondrement croissant des relations qui, naguère, allaient de soi, entre les membres d’une même communauté. On prononce le mot comme une sorte d’incantation, possiblement assortie de majuscules : Solidarité en est un.

L’idée qu’on ait à se sentir, aujourd’hui, solidaire des vieux, en évitant surtout de prononcer ce terme infamant, me semble surtout significative d’un état de non-relation, qui ne saurait se guérir vraiment par des postures et des obligations convenues.

Je conçois tout à fait qu’on puisse se sentir solidaire d’un peuple en détresse ou d’une classe de la population en état de précarité. Je me rappelle les élans de solidarité qui se sont manifestés, dans la population de notre pays, à l’initiative d’une institution significative de la tradition généreuse de celui-là, à l’enseigne de la Chaîne du Bonheur.

Des lendemains du terrible hiver 1956 (j’avais 9 ans), je me rappelle la solidarité du peuple suisse à l’égard des réfugiés hongrois, dont les enfants apparaîtraient bientôt dans nos classes ; et rien de plus spontané, non plus, que la solidarité qui se manifesta, à travers les années, à l’endroit des sinistrés d’Agadir ou de Fréjus, plus récemment envers les victimes des tsunamis.

Mais parler de solidarité avec les personnes âgées, n’est-ce pas esquiver l’essentiel d’une relation fondamentale ? N’est-ce pas admettre déjà leur enfermement dans une catégorie à part ? N’est-ce pas réduire leur situation à un phénomène social ?

Bien entendu, l’exclusion des vieux, l’abandon des vieux, la solitude des vieux relèvent d’un phénomène de société, comme on dit, qui appelle une réaction significative, comme on dit encore, de la communauté. Mais à l’instant même où, dans nos régions, le traitement de la mendicité par l’interdiction est envisagé comme un devoir d’hygiène publique, je me refuse, pour ma part, à réduire mon amour des vieux à un dossier, fût-il estampillé du terme positif de solidarité.

La solidarité avec« nos aînés », comme on dit encore, va pour moi de soi, mais je refuse de limiter ma relation à ce «programme». J’en veux bien plus. L’amour est trop grand pour se réduire à cela. La réalité physique et métaphysique de la filiation, la relation affective et poétique de la filiation, la bonté et la beauté de la filiation, le grand récit fluvial de la filiation et les innombrables petites histoires personnelles qui en découlent sont trop grandes pour être canalisées dans cette conduite forcée d’un devoir stipulé.

Moi j’aime les vieux parce qu’ils m’ont appris à vivre, avec eux mais aussi contre eux, comme j’aime les jeunes parce qu’ils me revivifient par leur reconnaissance autant que par leurs remises en question.

Je ne me sens ni vieux ni jeune. J’ai certes, à 61 ans, l’âge de mes artères, bientôt l’âge de la retraite, comme on dit, mais je me sens aussi vif et curieux, allègre, aimant, que je l’étais à vingt-cinq ans, commençant à peine de rajeunir, ou que l’était le plus jeune octogénaire qu’il m’aitété donné de rencontrer : le peintre et écrivain polonais Joseph Czapski, rescapé du massacre de Katyn et continuant de peindre après avoir perdu la vue, comme le nonagénaire Georges Haldas, aujourd’hui, continue de dicter ses livresdans sa propre nuit, l’esprit et le cœur alertes.

« Il faut toute une vie pour devenir jeune », disait à peu près Picasso, et ce n’est enaucun cas une déclaration de jeunisme : c’est l’appel à une lente transformation intérieure qui nous rapproche peu à peu de l’essentiel.

Moi j’aime les vieux parce qu’ils deviennent, peu à peu, mes enfants. Depuis quelque temps, je reviens tous les jours à mon vieux paysan-philosophe Gustave Thibon, dont la lecture m’a réchauffé dans ma vingtaine, glacé que j’étais par celle de Marx et Lénine. Et de ce bon Thibon je lis ce matin ceci : « Nous n’aimons que nos enfants, nous ne nous penchons que sur ce qui sort de nous. Et notre père n’existe pour nous que si, par un mystérieux travail, il est devenu notre enfant ». Or je me rappelle, à ce propos, l’un des plus beaux moments de ma vie, avec celle qui la partage, lorsque notre premier enfant, de quelques mois, fut amené à mon père mourant, un dimanche de printemps. Pure grâce de la filiation…

Devons-nous nous sentir solidaires de nos parents et de nos enfants ? Et faudra-t-il qu’on nous impose un « devoir de mémoire » pour se rappeler tout ce que nous devons à ceuxqui nous ont engendrés et accompagnés ?

Moi j’aime le quartier de mon enfance et notre maison modeste, et les modestes maisons des parents de nos parents où, souvent, nous allions passer nos dimanches. Ces coutumes d’une communauté qui, jadis, tenait bien ensemble, et que je me garde d’idéaliser au demeurant, se sont perdues pour beaucoup, mais je vois aujourd’hui l’attachement de nos enfants à leurs propres aïeux, et Dieu sait que nul devoir extérieur ne les y pousse.

Moi j’aime me rappeler mon grand-père maternel lucernois lisant chaque soir, à la Stube,sa Bible et un livre en l’une des sept langues qu’il avait acquises dans ses pérégrinations d’employé des hôtels d’un peu partout.

Moi j’aime me rappeler le huitantième anniversaire de ma grand-mère maternelle, fleurie par tous les pauvres du quartier et de la ville qu’elle avait aidés sans être elle-même une nantie, et mon grand-père ronchonner en trouvant que ces floralies représentaient bien de la dépense. Moi j’aime les vieilles dames épanouies autant que les vieux râleurs. Je n’éprouve aucun devoir de trouver les vieux parfaits.

Moi j’aime les vieux sans le vouloir…

La Désirade, ce 1er septembre 2008.

(Ce texte a paru dans le recueil intitulé Instants et mouvements, publié par l'association Pro Senectute, avec des images d'Hélène Tobler)

Image: Robert Indermaur.

-

Ceux qui se perdent

Celui qui fixe des mezouzah aux chambranles de son nouvel appart de Brooklyn / Celle qui sur Facebook se dit en couple avec Jake dit The Snake<img> dont la dégaine à kippa de travers est sympa / Ceux qui se rappellent vaguement les histoires de pierres tombales fracassées de leurs aïeux ukrainiens / Celui qui lit sur le sachet de thé la sentence selon laquelle « même quand la minorité se réduit à un seul homme la vérité est la vérité » / Celle dont le compagnon chercheur en chimie succombe soudain d’un souffle au cœur après sept sessions d’analyses à Tchernobyl / Ceux qui font leur aliyah mais ne se décident pas à quitter leBronx et constatent que « ce sont des choses qui arrivent » / Celui qui se rappelle le manteau à col de loutre qu’il a déniché un jour glacial de 1991 chez Ya’akov le vieux tailleur de Brooklyn qui le lui a cédé pour 5 dollars / Celle qui reproche à son conjoint de ne faire face à ses émotions qu’en les fuyant / Ceux qui saupoudrent leur conversation de mots en hébreu afin de faire sentir leur connivence avec Dieu / Celui qui découvre grâce à son amie ukrainienne qu’il n’a pas besoin d’avoir un avis sur tout / Celle qui appelle son ami juif sexa son gros ours / Ceux qui restent positifs dans le prétendu quatre étoiles de Kiev dont la chambre qu’ils occupent n’a même pas de minibar / Celui qui n’a jamais vu tant de moustaches qu’à Kiev après la chute du communisme / Celle qui a laissé le froid revenir dans sa vie / Ceux qui refusent les édulcorations factices / Celui qui consate soudain que sa seconde épouse depuis avant-hier le considère comme un clone de son premier mari / Celle dont les pieds sont restés pris dans le ciment de son ancienne vie/ Ceux qui n’ont plus que leurs yeux pour prier, etc.

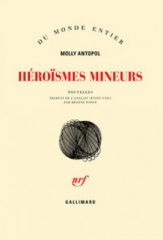

(Cette liste renvoie à la lecture des nouvelles du (magnifique) premier recueil de Molly Antopol, intitulé Héroïsmes mineurs (The Unamericans) et paru récemment chez Gallimard dans la collection Du monde entier)

(Cette liste renvoie à la lecture des nouvelles du (magnifique) premier recueil de Molly Antopol, intitulé Héroïsmes mineurs (The Unamericans) et paru récemment chez Gallimard dans la collection Du monde entier) -

De la résistance douce

Comment Cécile et Chloé, chacune en son campement volant, travaillaient de concert à la réparation du monde.

Une enfance enchantée n’est pas forcément incompatible avec l’aménagement d’une conduite d’eau en zone de sécheresse, et Cécile, qui avait eu dès se deuxième année, en la personne de Théo, un agréable cheval de promenade à elle seule, transformable selon les jours et les régions en mulet (pour gagner les hauts d’Anniviers) ou en zébu, avait développé, très tôt, la double capacité de se mettre en joie tous les matins à l’appartion du Lapin Blanc que figurait son père en pyjama bleu, et de compatir au sort des malheureux qui n’avaient ni cheval ni terrier plein de victuailles, ni de contes à entendre tous les soirs, mais la misère et la faim dans le monde dit réel.

Jonas adolescent fut le premier amoureux de Cécile enfant, qui continue de l’aimer comme s’ils n’avaient cessé de s’épouser à travers les années de multiples façons, dans une suite de jeux de rôles dont ils sont restés seuls, avec Chloé et feu Christopher, à connaître les règles.

Le petit complot de résistance active date d’une première réunion trinitaire à 3400 mètres d’altitude, en plein jour blanc cerné de brouillards, au bord du cratère du volcan au nom d’Irazu, à l’aplomb d’un lac acide vert toxique.

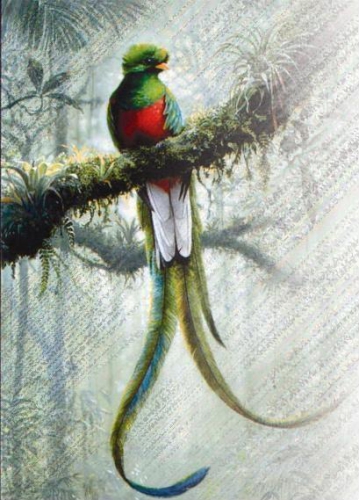

Les trois initiateurs de cette première conspiration douce, à savoir Cécile et ses amis-pour-la-vie Jonas et Christopher, rejoints par Chloé la nuit suivante sur Skype, revenaient alors d’un pèlerinage au sanctuaire de la Negrita, Vierge noire dont Jonas avait relevé le cousinage avec la Madone balafrée de Czestochowa devant laquelle il s’était inclin. dix ans plus tôt en compagnie d’Olga. Ils avaient ensuite traversé les forêts de brouillards proches du Cerro de la Muerte afin d’observer le vol de pariade du quetzal que Christopher avait, un peu sentencieusement, donc à l’opposé de son naturel ordinaire », qualifié de « resplendissant oiseau divin des Mayas, des Incas et des Aztèques ».

Ce langage de guide touristique marquait, plus que de l’ironie, absolument étrangère à la complexion mentale de Christopher, son intention bien plus proifonde, positivement humoristique, de commenter à l’avance ce que l’épaisseur du brouillar annonçait, à savoir l’effacement par la froide grisaille, des couleurs de l’oiseau dont ils ne verraient ni le vert iridescent du pluamge, ni la gorge écarlate , ni même la pointe de ses plumes rectrices longue comme un bras.

Or, le fait de ne point voir l’oiseau mythique dont les plumes orbnaient le divin Quetzalcoatl, inspirerait précisément les conspirateurs en leur premieère conférence au bord du gouffre où il fut décidé de travailler, désormais et partout, fût-ce dans le plus épais brouillard des circonstances, à la réparation du monde commencée par la restitution, aux choses et aux êtres, de leurs couleurs, à la lutte contre ceux-là, dont un Nitchevo, qui ne voyaient plus que la noirceur de tout, enfin et surtout à la restauration et la préservation d’un temps permettant de voir, de ses simples yeux de mortel, et par exemple du sommet du métaphorique Irrazu, les deux plus grandes mers de l’Atlantico et du Pacifico, et l’entier de la Planète alentour – à réparer elle aussi et peut-être avant tout.

Or, le fait de ne point voir l’oiseau mythique dont les plumes orbnaient le divin Quetzalcoatl, inspirerait précisément les conspirateurs en leur premieère conférence au bord du gouffre où il fut décidé de travailler, désormais et partout, fût-ce dans le plus épais brouillard des circonstances, à la réparation du monde commencée par la restitution, aux choses et aux êtres, de leurs couleurs, à la lutte contre ceux-là, dont un Nitchevo, qui ne voyaient plus que la noirceur de tout, enfin et surtout à la restauration et la préservation d’un temps permettant de voir, de ses simples yeux de mortel, et par exemple du sommet du métaphorique Irrazu, les deux plus grandes mers de l’Atlantico et du Pacifico, et l’entier de la Planète alentour – à réparer elle aussi et peut-être avant tout.Et Christopher, entouré de Cécile et Jonas, avait constaté tout haut ce qu’ils pensaient de concert : « À un moment ou à un autre, même ce qu’il y a de plus caché, de plus craintif, se montre, à condition de lui laisser le temps. À un moment ou à un autre, toute chose se manifeste ».

Compléments documentaires sur les activités mondiales du nouveau mouvement dit de la Résistance douce : Loin de se réduire à ce que ses détracteurs qualifèrent de Sweet Attiude, le mouvement amorcé le 11 septembre 2001 en plein brouillard impropre à la navigation aérienne, sur un volcan du Costa Rica, par Cécile, Jonas et Christopher, peu suspects par ailleurs d’aucune complicité avec aucune faction politique instituée ou défendue par la force, allait se propager en multipliant les alliances, durant les années suivantes, à proportion de la conviction croissante que, merde, « tout ça ne pouvait » pas durer. Jamais borné à la dialectique ancienne des exclusions et autres trahisons pragmatiques, ledit mouvement, dont Nitchevo le catatrophiste décria trop aigrement l’optimisme-malgré-tout, ne se rangea pas pour autant dans la mouvance mellifluente de l’obsolète New Age, mais préfigura un nouveau dolce stil nuovo dont ce roman en chantier se propose, n’est-ce pas, de défendre et d’illustrer l’esprit…

(Extrait d'un roman en chantier, p.100)