Quelques esquisses de réponses à beaucoup de questions de Geneviève Erard, revisitées le jour de mes 68 ans...

- Pourriez-vous évoquer votre enfance et votre adolescence ?

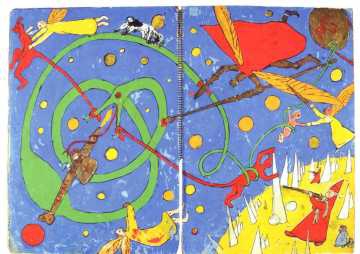

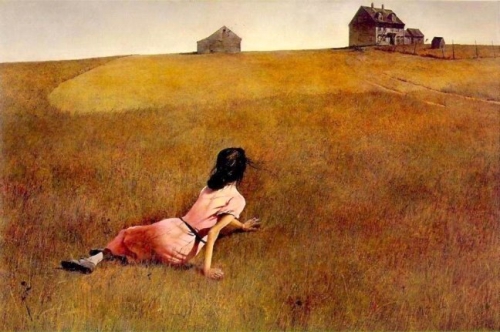

- L'enfance est un monde. C'est le premier monde. Georges Simenon disait que tout se jouait dans ce qu'on appelle la tendre enfance qui est souvent plus dure qu'on ne le dit. À vrai dire la toute première enfance, même avant la naissance, puis avec le choc terrible de la venue au monde, et ensuite les premiers mois à crier et à gigoter, à tâtonner et à ramper, et les premiers mots - tout ce qui se passe là relève souvent du cauchemar. Mais le dire est difficile, même si les choses de l'enfance et les mots de l'enfance se décantent dans la mémoire et deviennent plus nettes avec le temps. En 1975 a paru à Lausanne, aux éditions L'Age d'Home, un extraordinaire roman d'un Russe du nom d'Andréi Biély, intitulé Kotik Letaev et revisitant le théâtre fantastique des premier mois d'une enfance, en interrogeant les premiers mots des premières choses aperçues. Pour ma part, j'ai fait cette expérience de ne pouvoir presque rien dire de mon enfance avant la trentaine, lorsqu'une phrase des discours de mon grand-père paternel m'est revenue tout soudain: "Une cigarette tue un lapin, dix cigarettes tuent un cheval". C'est sur ces mots, en effet, que commence mon deuxième live, paru en 1983 à L'Âge d'Homme et intitulé Le pain de coucou. On y trouve les séquences, entre Lausanne et Lucerne, d'une espèce d'Amarcord, où l'enfance est captée à travers les mots et magnifiée. Plus trivialement, c'est le "film" d'une enfance ordinaire, dans une famille de la classe moyenne (père employé, mère au foyer) comptant quatre enfants, dans une maison subventionnée typique de l'immédiat après-guerre, sur les hauts de Lausanne, au bord d'un ruisseau où l'on trouve encore des écrevisses, avec des champs sous nos fenêtres et des forêts tout autour. Je suis revenu sur ce monde-là de la maison, du quartier, de la ville et de toute cette époque des années 50 et suivantes dans un autre livre plus récent, L'enfant prodigue, paru en 2010 et qui parle à la fois, cette fois, de ce qui nous a été transmis en tant qu'enfants et de ce que nous donnons à nos propres enfants qui nous aident à leur tour à redécouvrir le monde. Quant à l'adolescence, j'y vois surtout le passage du corps dépendant au corps conquérant, avec un début de liberté. C'est à l'adolescence, disons entre dix et treize ans, que je me suis perçu dans ma différence d'individu, avec mes premiers choix personnels et mes premiers refus - mes premières révoltes. Deux signes précis: qu'à treize ans je me suis identifié au héros de Vipère au poing d'Hervé Bazin, même si ma propre mère n'était en rien un monstre; et que j'ai écrit mon premier article, à quatorze ans, sur le thème du pacifisme et de l'objection de conscience. Quant à avoir de la nostalgie de mon enfance et de mon adolescence: aucune. Ou alors ce serait la nostalgie de toute une époque et, plus généralement de ce qu'on pourrait dire un premier paradis plutôt imaginaire que réel. Je dirai: l'île au Trésor de notre mémoire.

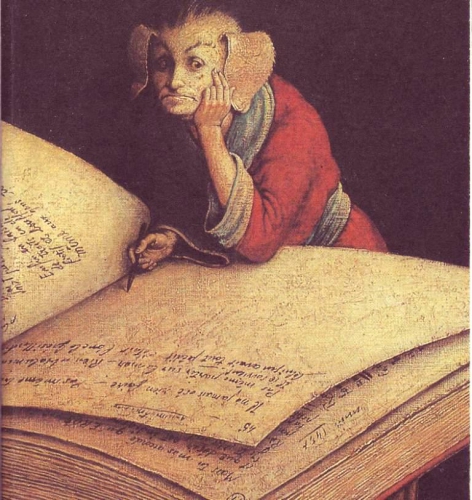

- La lecture, au sens très large de la perception, est notre première expérience du monde. J'ai appelé "Lectures du monde" la suite de mes carnets publiés, de 1973 à 2014, représentant aujourd'hui quelque 2000 pages. Or cette pratique a commencé avec la lecture de l'enfant sur les lèvres des effrayants inconnus qui l'entouraient, puis la mère a lu sous la lampe et parfois le père, ainsi de suite. En préambule de mes Passions partagées (carnets de 1973 à 1992), j'ai composé un texte intitulé L'Aventure de lire où je raconte tout ça, sans parler de tout le reste. On lit Cendrars à quinze ans et tout de suite on a envie d'en parler autour de soi, donc on devient critique littéraire et même éditeur. Au collège, vers quinze ans, je me suis passionné pour je ne sais plus quel texte de Ramuz sur lequel j'ai écrit avec un premier bonheur. Puis ce fut l'enthousiasme presque physique à la lecture d'Alexis Zorba, bien avant le film, ainsi de suite, tout ça plutôt à l'écart de l'école. Mais je ne crache pas sur l'école. Au gymnase de la Cité, un Wilfred Schiltknecht nous a fait lire Frisch et Gottfried Keller (Die Leute von Seldwyla), un François Mégros nous a fait lire Pirandello et Dante, un George Anex nous a fait lire Baudelaire et nous a lu des pièces entières de Giraudoux, de Beckett ou d'Anouilh. Ensuite, la grande rencontre pour moi, après mes débuts dans la critique littéraire à La Tribune de Lausanne, en 19769, et le journalisme culturel, a été celle de Vladimir Dimitrijevic, fondateur des éditions L'Âge d'Homme, lecteur fabuleux et passeur hors pair.

- Qu'est-ce qui fait l'unité de tout ça ? Quel sens ce travail a-t-il au fond pour vous ?

- Qu'est-ce qui fait l'unité de tout ça ? Quel sens ce travail a-t-il au fond pour vous ?

- Je suis très attentif à ce qu'on pourrait dire le noyau d'une oeuvre. Tous les écrivains (et je pourrais dire les peintres, les musiciens ou les philosophes) que j'aime ou que j'admire gravitent autour d'un noyau. Il en va d'une certaine densité et d'une certaine qualité d'être. Cela ne se mesure pas mais ça se sent, et c'est valable pour des auteurs qui peuvent être diamétralement opposés. Je nourris une double passion, depuis ma vingtaine, pour deux écrivains aussi différents l'un de l'autre que Stansilaw Ignacy Witkiwicz, génie polonais polymorphe à tendance catastrophiste infiniment sensible au poids du monde, et pour Charles-Albert Cingria qui module le chant du monde avec une fantaisie inégalée et non moins de profondeur. Le noyau de l'un et de l'autre sont immédiatement perceptibles, comme le noyau de Schubert, le noyau de Bonnard, le noyau de Walser, le noyau de Tchékhov, ainsi de suite. Pour ma part, quoique me relisant très peu, je sais que tout ce que j'écris, sauf en matière de journalisme purement factuel, se relie au même noyau. Noyau religieux si l'on veut, au sens très large de ce-qui-relie. Plutôt. noyau ontologico-poétique. Noyau sombre, que la présence lumineuse de ma bonne amie adoucit. Noyau de joie, qui me fait léviter malgré moi.

- Le monde me désespère et m'enchante. En tant que pure incarnation du signe des Gémeaux, j'ai toujours senti la dualité de la réalité, non sans aspirer à la fusion tierce d'une espèce de réalisme poétique. En art comme en littérature, l'esprit binaire est à mes yeux une impasse, autant que la soumission aux idéologies politiques ou religieuses. Je me suis efforcé, dans un "roman virtuel" fourre-tout intitulé Le viol de l'ange, de concilier mes contraires discursifs et lyriques par le truchement de nombreux personnages incarnant en quelque sorte ma réflexion sur le drôle de monde dans lequel nous vivons, autour du viol et du meurtre d'un enfant. Aujourd'hui, j'en ferais un roman moins littéraire et plus direct, et j'en ai de plus en plus envie, mais en aurai-je la force ? Mon naturel galopant n'est-il pas ailleurs ? On ne peut jurer de rien: c'est parfois le livre qui vient vous chercher et c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé un jour, à Vienne, au café Diglas, quand Le viol de l'ange a commencé de s'écrire à mon corps il est vrai peu défendant...

- Je ne crois pas que le temps puisse se penser: il se vit et nous en captons les effets. La mémoire, qui est la grande affaire de l'écriture telle que je l'entends, n'est pas une matière morte dans laquelle on puise mais une substance vivante que nous portons à plus de réalité en l'accueillant et la revivifiant. La mémoire n'est pas notre passé mais notre futur. Nous sommes des bibliothèques en mouvement, des livres ouvrant leurs ailes comme les anges de la vision proustienne; la littérature n'est pas consommation mais consumation, et la mort, à la lettre, n'existe pas.

Mon vingtième livre, paru à L'Âge d'Homme où j'ai tant reçu, s'intitule L'échappée libre et tels sont ses trois exergues:

Signé Fiodor Dostoïevski: "Mon petit papa, quand on recouvrira ma tombe, émiette dessus un croûton de pain que les petits moineaux, ils viennent, moi, je les entendrai voleter, et ça me fera une joie de ne pas être seul, en dessous."

Signé Ludwig Hohl: "Celui qui n'a pas vu qu'il est immortel n'a pas droit à la parole."

Signé Marcel Proust: "Si l'idée de la mort dans ce temps-là m'avait, on l'a vu, assombri l'amour, depuis longtemps déjà le souvenir de l'amour m'aidait à ne pas craindre la mort."