En 1997 paraissait, sous le titre alléchant de Mille Feuilles, le premier de quatre tomes réunissant les proses éparses (sur la vie, Paris, peintres, romanciers, hauts lieux et riches heures) de l'écrivain, décédé en décembre 1998.

« L’ écriture est un art d'oiseleur, et les mots sont en cage avec des ouvertures sur l'infini», écrivait Charles-Albert Cingria, dont on pourrait reprendre la belle définition pour qualifier la démarche de Georges Borgeaud, lequel fut son compère occasionnel et représente assurément son plus évident héritier littéraire. Tous deux partagent en effet, en catholiques gourmands, le goût et l'art du grappillage heureux dans les vignes du monde, tous deux sont de merveilleux causeurs que nourrissent indifféremment les plus simples choses dela vie ou les livres, les oeuvres d'art, le génie des lieux ou les minutes heureuses de notre déambulation terrestre.

L'œuvre de Cingria fut peut-être plus foncièrement originale que celle de Georges Borgeaud, apte à ravir en revanche un plus large éventail de lecteurs. Ceux-ci connaissent évidemment ces «classiques» que figurent Le Préau (Gallimard, 1952), La Vaisselle des Evêques(Gallimard,1959) ou Le Voyage à l'Etranger (Grasset, 1974), relevant de la fiction autobiographique, mais peut-être est-ce ailleurs que le meilleur de l'art de la digression propre à Borgeaud aura cristallisé: dans les chroniques d'Italiques (L'Age d'Homme, 1969) ou dans LeSoleil sur Aubiac (Grasset, 1986), et enfin dans la kyrielle de textes éparpillés de journaux en revues que la Bibliothèque des Arts, par les soins de Martine Daulte, a entrepris de réunir en quatre volumes dont le premier vient de paraître.

L'œuvre de Cingria fut peut-être plus foncièrement originale que celle de Georges Borgeaud, apte à ravir en revanche un plus large éventail de lecteurs. Ceux-ci connaissent évidemment ces «classiques» que figurent Le Préau (Gallimard, 1952), La Vaisselle des Evêques(Gallimard,1959) ou Le Voyage à l'Etranger (Grasset, 1974), relevant de la fiction autobiographique, mais peut-être est-ce ailleurs que le meilleur de l'art de la digression propre à Borgeaud aura cristallisé: dans les chroniques d'Italiques (L'Age d'Homme, 1969) ou dans LeSoleil sur Aubiac (Grasset, 1986), et enfin dans la kyrielle de textes éparpillés de journaux en revues que la Bibliothèque des Arts, par les soins de Martine Daulte, a entrepris de réunir en quatre volumes dont le premier vient de paraître.

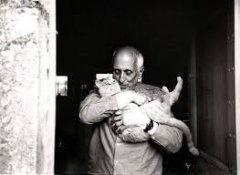

Parlant de lui-même dans le Dictionnaire de Jérôme Garcin, où les auteurs étaient appelés à consigner leur propre bilan posthume, Georges Borgeaud notait ceci de bien significatif: «Il avait taillé la flûte dont il jouait dans le concert littéraire dans un roseau des marais de la mémoire d'où il tirait la substance de ses partitions et de ses thèmes parmi lesquels les plus obstinés: l'éloge de la solitude et du silence, de l'indépendance absolue, du vagabondage de l'esprit et du corps.» Et de se comparer au merle «dont le jabot ne contient que de brèves, mélancoliques et répétitives variations sur un ton mineur où l'amour, bien entendu, trouve ses notes mais aussi les accents de la peur, de la colère, de la protestation et les roulades de la moquerie et du rire».

Le chant et l'effusion

C'est encore d'oiseaux qu'il est question dans la préface de Frédéric Wandelère, collectionneur d'appeaux comme l'est aussi l'écrivain,qui rappelle que le protagoniste du Préau s'appelle Passereau et souligne la récurrence du thème dans ces chroniques, de merles en buses et jusqu'au crapaud-flûte que le contemplatif du Lot écoute la nuit dans son pigeonnier.

À Paris, c'est un merle qui annonce dès février le printempsà Borgeaud dans les frondaisons du cimetière de Montparnasse qu'il voit, de sesfenêtres, s'étendre sous la lune comme «une ville sainte de livre d'heures», et le préfacier note alors: «Le merle est un de ces autres passereaux, qui chante invisible au-dessus des tombes et se tait quand le regard, porté par des jumelles, le touche. Il marque un de ces moments d'effusion silencieuse qui font tout le prix de ces textes.» Ceux-ci sont très variés et constituent, avec les beaux (parfois très beaux) dessins de Pierre Boncompain, non seulement un recueil des écrits que Borgeaud a publiés en un peu moins de vingt ans (de 1950à 1969) à diverses enseignes (N.R.F., Gazette de Lausanne, NouvellesLittéraires, etc.), mais une sorte de florilège du goût et de chronique nonchalante ponctuée de pointes admirables.

À Paris, c'est un merle qui annonce dès février le printempsà Borgeaud dans les frondaisons du cimetière de Montparnasse qu'il voit, de sesfenêtres, s'étendre sous la lune comme «une ville sainte de livre d'heures», et le préfacier note alors: «Le merle est un de ces autres passereaux, qui chante invisible au-dessus des tombes et se tait quand le regard, porté par des jumelles, le touche. Il marque un de ces moments d'effusion silencieuse qui font tout le prix de ces textes.» Ceux-ci sont très variés et constituent, avec les beaux (parfois très beaux) dessins de Pierre Boncompain, non seulement un recueil des écrits que Borgeaud a publiés en un peu moins de vingt ans (de 1950à 1969) à diverses enseignes (N.R.F., Gazette de Lausanne, NouvellesLittéraires, etc.), mais une sorte de florilège du goût et de chronique nonchalante ponctuée de pointes admirables.

Comme toute une famille sensible rassemblée par Jean Paulhan, Georges Borgeaud était capable d'élever le genre du libre propos (sur quelque sujet que ce fût: les escargots, les emballages, les anges, la lumière de Vermeer ou la passion des étudiants d'Urbino pour Brigitte Bardot) à un niveau qui nous les conserve jusqu'aujourd'hui en parfait état de fraîcheur. La culture n'est jamais ici brillance extérieure mais élément d'un tout vivant, sédimentation d'expériences et de sentiments éprouvés, mille-feuilles du cœur et de l'âme. Cingria, lui encore, disait qu'«observer c'est aimer»...

Or Borgeaud aime beaucoup en détaillant ce qui requiert sa curiosité sous sa loupe d'enfant demeuré: sa visite à «un certain» Ramuz, le dortoir de collège catholique qu'il revisite pour évoquer la crainte romande du bonheur des corps, la balade inspirée (par quelques fioles partagées avec Jacques Chessex) qu'il restitue dans L'Embouchure aux buses, ses belles approches de peintres (Soulages et de Staël, en particulier), ou ses méditations plus personnelles, composent un ensemble frémissant d'intelligence sensible et d'alacrité cocasse, truffé de ces adjectifs inattendus ou de ces trouvailles (ces poules qui traversent le blé en herbe «comme des sampans»...) auxquels on reconnaît l'art de l'oiseleur.J

Georges Borgeaud. Mille Feuilles, tome I. Textes réunis par Martine Daulte. Préface de Frédéric Wandelère. Dessins de Pierre Boncompain. La Bibliothèques des Arts, 284 p.

Abdourahman A. Waberi, né à Djibouti et vivant en Normandie depuis 1985, brasse la pleine pâte de notre langue pour dire le monde. Son roman, Aux Etats-Unis d’Afrique, nous confronte à un retournement troublant.

Abdourahman A. Waberi, né à Djibouti et vivant en Normandie depuis 1985, brasse la pleine pâte de notre langue pour dire le monde. Son roman, Aux Etats-Unis d’Afrique, nous confronte à un retournement troublant.

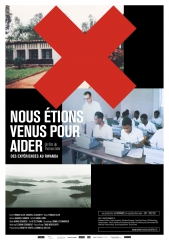

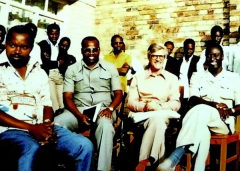

"Nous n'avons rien vu venir", pourraient-ils dire. Pas plus sur le terrain que dans les bureaux de Berne. "Je connaissais le passé du Rwanda, mais jamais je n'aurais pensé, ni aucun de nos collaborateurs, que les conflits ethniques passés aboutiraient à un tel génocide", constate un cadre de la coopération au développement. "Nous avons peut-être été naïfs ?", se demandera un autre coopérant suisse. "Peut-être avons-nous péché par angélisme ?", ajoutera-t-il avant de constater qu'une certaine mentalité "boy-scout" marquait les esprits et les comportements. Et le même constat "innocent" pourrait être fait par tous ceux qui se retrouvent dans le film éponyme de Thomas Isler et Chantal Elisabeth: "Nous étions venus pour aider"...

"Nous n'avons rien vu venir", pourraient-ils dire. Pas plus sur le terrain que dans les bureaux de Berne. "Je connaissais le passé du Rwanda, mais jamais je n'aurais pensé, ni aucun de nos collaborateurs, que les conflits ethniques passés aboutiraient à un tel génocide", constate un cadre de la coopération au développement. "Nous avons peut-être été naïfs ?", se demandera un autre coopérant suisse. "Peut-être avons-nous péché par angélisme ?", ajoutera-t-il avant de constater qu'une certaine mentalité "boy-scout" marquait les esprits et les comportements. Et le même constat "innocent" pourrait être fait par tous ceux qui se retrouvent dans le film éponyme de Thomas Isler et Chantal Elisabeth: "Nous étions venus pour aider"... Les Suisses ont-il été, de façon passive, involontaire ou inconsciente, les complices du génocide de 1994 ? C'est la question que posait implicitement l'écrivain Lukas Bärfuss dans un livre paru il y a cinq ans, intitulé Cent jours, cent nuits (L'Arche, 2009), dont le protagoniste avait travaillé, dès 1990 à Kigali, au service de la Direction du Developpement et de la Coopération (DDC) pour l'aide humanitaire, et qui resta sur place après le départ de ses collègues. Ainsi qu'il le remarque lui-même, le personnage n'est pas inquiété par les milices hutus au motif qu'il est perçu, autant que les Suisses depuis une trentaine d'années, comme un "collaborateur". Sinistre appellation, rappelant évidemment les "collabos" français, mais dont il faut douter de la validité en l'occurrence. Et pourtant, au fil des témoignages égrenés par le film de Thomas Isler et Chantal Elisabeth, le terme de lâcheté reviendra à diverses reprises.

Les Suisses ont-il été, de façon passive, involontaire ou inconsciente, les complices du génocide de 1994 ? C'est la question que posait implicitement l'écrivain Lukas Bärfuss dans un livre paru il y a cinq ans, intitulé Cent jours, cent nuits (L'Arche, 2009), dont le protagoniste avait travaillé, dès 1990 à Kigali, au service de la Direction du Developpement et de la Coopération (DDC) pour l'aide humanitaire, et qui resta sur place après le départ de ses collègues. Ainsi qu'il le remarque lui-même, le personnage n'est pas inquiété par les milices hutus au motif qu'il est perçu, autant que les Suisses depuis une trentaine d'années, comme un "collaborateur". Sinistre appellation, rappelant évidemment les "collabos" français, mais dont il faut douter de la validité en l'occurrence. Et pourtant, au fil des témoignages égrenés par le film de Thomas Isler et Chantal Elisabeth, le terme de lâcheté reviendra à diverses reprises. Cela étant Nous étions venus pour aider n'a rien du réquisitoire, et c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas un film politique non plus, malgré certaines situations liées aux menées du Pouvoir rwandais. Le film focalise son attention sur un grand projet de coopération, incluant l'entreprise de distribution de biens alimentaires TRAFIPRO et le développement de banques populaires. Or l'évolution, à travers les années, de la gestion de la TRAFIPRO, documentée par les témoignages de divers cadres blancs ou noirs, est marquée par la soumission graduelle de sa direction au pouvoir politique, à l'indignation de plusieurs coopérants suisses et contre l'avis de certains cadres rwandais.

Cela étant Nous étions venus pour aider n'a rien du réquisitoire, et c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas un film politique non plus, malgré certaines situations liées aux menées du Pouvoir rwandais. Le film focalise son attention sur un grand projet de coopération, incluant l'entreprise de distribution de biens alimentaires TRAFIPRO et le développement de banques populaires. Or l'évolution, à travers les années, de la gestion de la TRAFIPRO, documentée par les témoignages de divers cadres blancs ou noirs, est marquée par la soumission graduelle de sa direction au pouvoir politique, à l'indignation de plusieurs coopérants suisses et contre l'avis de certains cadres rwandais. En clair, et dès 1973, l'entreprise TRAFIPRO se trouve "épurée" de nombreux Tutsis. Or ce premier acte clairement raciste, et ses répercussions auprès des Suisses, fait apparaître le clivage entre ceux qui, n'admettant pas l'arbitraire de la mesure visant des employés qualifiés, protestent ou démissionnent, et les autres qui préfèrent invoquer une "affaire interne" entre Rwandais. Dans la foulée, on suit les tribulations d'un génie des chiffres rwandais devenu responsable financier de la TRAFIPRO après un stage à Lausanne, et que son appartenance ethnique désigne aux foudres du pouvoir qui le fait incarcérer pendant une année. Un cadre alémanique de la TRAFIPRO lui rendra visite dans le cul de basse-fosse où il a été jeté sans autres protestations "officielles", mais un tel drame personnel ne pèse guère au vu de l'épouvantable massacre qui se prépare.

En clair, et dès 1973, l'entreprise TRAFIPRO se trouve "épurée" de nombreux Tutsis. Or ce premier acte clairement raciste, et ses répercussions auprès des Suisses, fait apparaître le clivage entre ceux qui, n'admettant pas l'arbitraire de la mesure visant des employés qualifiés, protestent ou démissionnent, et les autres qui préfèrent invoquer une "affaire interne" entre Rwandais. Dans la foulée, on suit les tribulations d'un génie des chiffres rwandais devenu responsable financier de la TRAFIPRO après un stage à Lausanne, et que son appartenance ethnique désigne aux foudres du pouvoir qui le fait incarcérer pendant une année. Un cadre alémanique de la TRAFIPRO lui rendra visite dans le cul de basse-fosse où il a été jeté sans autres protestations "officielles", mais un tel drame personnel ne pèse guère au vu de l'épouvantable massacre qui se prépare. D'une certaine manière, notamment en ce qui concerne la fameuse neutralité helvétique, le film de Thomas Isler et Chantal Elisabeth rappelle Mission en enfer de Frédéric Gonseth, qui fit parler les anciens collaborateurs de la Croix-Rouge directement confrontés au génocide nazi et sommés de se taire. La grande différence, en l'occurrence, tient au fait que les coopérants suisses au Rwanda ne pouvaient effectivement se douter de ce qui se préparait avant d'être rapatriés d'urgence, et que les tenants et aboutissants du génocide des tutsis ne sont pas comparables avec l'extermination planifiée des juifs d'Europe. D'un autre point de vue, le témoignage d'un coopérant allemand et de sa femme est également très significatif, notamment du fait que le couple (lui est un ancien gauchiste soixante-huitard) aura fréquenté de près le premier ministre hutu convaincu de crime contre l'humanité, tout en accueillant des réfugiés tutsis dans leur maison...

D'une certaine manière, notamment en ce qui concerne la fameuse neutralité helvétique, le film de Thomas Isler et Chantal Elisabeth rappelle Mission en enfer de Frédéric Gonseth, qui fit parler les anciens collaborateurs de la Croix-Rouge directement confrontés au génocide nazi et sommés de se taire. La grande différence, en l'occurrence, tient au fait que les coopérants suisses au Rwanda ne pouvaient effectivement se douter de ce qui se préparait avant d'être rapatriés d'urgence, et que les tenants et aboutissants du génocide des tutsis ne sont pas comparables avec l'extermination planifiée des juifs d'Europe. D'un autre point de vue, le témoignage d'un coopérant allemand et de sa femme est également très significatif, notamment du fait que le couple (lui est un ancien gauchiste soixante-huitard) aura fréquenté de près le premier ministre hutu convaincu de crime contre l'humanité, tout en accueillant des réfugiés tutsis dans leur maison... Constitué de documents d'archives et de films personnels tournés par les protagonistes - avec un effet de réel désormais banal dans le cinéma documentaire -, d'entretiens et de témoignages dont l'ensemble demande un certain effort de reconstruction de la part du spectateur, Nous étions venus pour aider à le premier mérite d'éclairer une situation complexe, impliquant des individus de bonne volonté et de bonne foi, sans juger. Une consoeur alémanique a déjà rapproché au film son manque de position critique, incriminant en outre l'"effrayante naïveté" des coopérants. Le jugement est facile de l'extérieur et après coup, comme on l'a vu dans Mission en enfer. On peut aussi ironiser sur le fait que la DDC ait "revu sa politique" après la tragédie rwandaise, mais cela relève d'une autre façon de condamner à bon compte. Le mieux est de voir ce film, qui sera commenté ce dimanche après sa projection publique à Genève et Lausanne, et de lire ensuite Cent jours, cents nuits, de Lukas Bärfuss, quitte à corser le débat a posteriori,vingt ans après...

Constitué de documents d'archives et de films personnels tournés par les protagonistes - avec un effet de réel désormais banal dans le cinéma documentaire -, d'entretiens et de témoignages dont l'ensemble demande un certain effort de reconstruction de la part du spectateur, Nous étions venus pour aider à le premier mérite d'éclairer une situation complexe, impliquant des individus de bonne volonté et de bonne foi, sans juger. Une consoeur alémanique a déjà rapproché au film son manque de position critique, incriminant en outre l'"effrayante naïveté" des coopérants. Le jugement est facile de l'extérieur et après coup, comme on l'a vu dans Mission en enfer. On peut aussi ironiser sur le fait que la DDC ait "revu sa politique" après la tragédie rwandaise, mais cela relève d'une autre façon de condamner à bon compte. Le mieux est de voir ce film, qui sera commenté ce dimanche après sa projection publique à Genève et Lausanne, et de lire ensuite Cent jours, cents nuits, de Lukas Bärfuss, quitte à corser le débat a posteriori,vingt ans après...

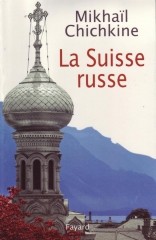

De Dostoïevski claquant au jeu les roubles de son ménage, à Lénine rêvant de révolution entre Genève et Zurich, en passant par Nabokov (ennemi juré du Bolchevik) qui chasse le papillon dans les Préalpes, toutes les Russies se mélangent en Suisse sans frayer beaucoup, il faut le souligner, avec l'habitant. Ainsi peut-on bien parler d'une Suisse russe, comme l'a illustré le romancier moscovite Mikhaïl Chichkine dans une fresque passionnante aux mille anecdotes. Le tableau fait peu de place aux échanges idéologiques ou politiques qui se firent parfois entre Suisses et Russes, privilégiant les figures révolutionnaires à la Lénine, Bakounine ou Kropotkine, sans les idéaliser.

De Dostoïevski claquant au jeu les roubles de son ménage, à Lénine rêvant de révolution entre Genève et Zurich, en passant par Nabokov (ennemi juré du Bolchevik) qui chasse le papillon dans les Préalpes, toutes les Russies se mélangent en Suisse sans frayer beaucoup, il faut le souligner, avec l'habitant. Ainsi peut-on bien parler d'une Suisse russe, comme l'a illustré le romancier moscovite Mikhaïl Chichkine dans une fresque passionnante aux mille anecdotes. Le tableau fait peu de place aux échanges idéologiques ou politiques qui se firent parfois entre Suisses et Russes, privilégiant les figures révolutionnaires à la Lénine, Bakounine ou Kropotkine, sans les idéaliser. La Suisse russe passe donc par Zurich, où se réfugiera (notamment) Chagall, dont les vitraux légendaires ornent la Fraumünster; et c'est là que Soljenitsyne vivra son premier exil. Là aussi que Mikhaïl Chikchine lui-même s'est établi en 1995, partageant la vie de la traductrice Franziska Stöcklin et lui-même employé comme interprète à l'accueil des requérants d'asile. Or cette fonction a fourni, au puissant romancier qu'il est assurément, l'inappréciable matériau humain qu'il a filtré dans le plus beau de ses livres, Le Cheveu de Vénus, écrit à Zurich en russe et traduit en plusieurs langues.

La Suisse russe passe donc par Zurich, où se réfugiera (notamment) Chagall, dont les vitraux légendaires ornent la Fraumünster; et c'est là que Soljenitsyne vivra son premier exil. Là aussi que Mikhaïl Chikchine lui-même s'est établi en 1995, partageant la vie de la traductrice Franziska Stöcklin et lui-même employé comme interprète à l'accueil des requérants d'asile. Or cette fonction a fourni, au puissant romancier qu'il est assurément, l'inappréciable matériau humain qu'il a filtré dans le plus beau de ses livres, Le Cheveu de Vénus, écrit à Zurich en russe et traduit en plusieurs langues. La Suisse russe de Mikhaïl Chichkine passe également par Berne et les Grisons, le Tessin (bonjour Kandinsky !) et les Ormonts, le château de Chillon où Gogol grava son nom avant de situer un épisode des Âmes mortes à Vevey, et enfin Lausanne où l'on retrouve tout un monde insoupçonné de princes déchus et d'étudiants hâves, le philosophe Vladimir Soloviev (de passage) ou la géniale Marina Tsvetaeva.

La Suisse russe de Mikhaïl Chichkine passe également par Berne et les Grisons, le Tessin (bonjour Kandinsky !) et les Ormonts, le château de Chillon où Gogol grava son nom avant de situer un épisode des Âmes mortes à Vevey, et enfin Lausanne où l'on retrouve tout un monde insoupçonné de princes déchus et d'étudiants hâves, le philosophe Vladimir Soloviev (de passage) ou la géniale Marina Tsvetaeva.