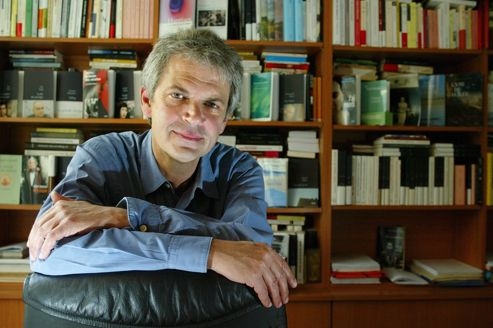

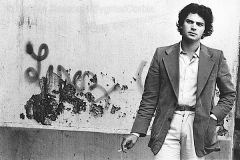

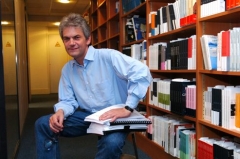

À propos de Deux vies valent mieux qu'une, dernier récit de Jean-Marc Roberts, qui vient de succomber au cancer.

J'allais me mettre, ce matin de Pâques, à la lecture de Deux vies valent mieux qu'une, le dernier récit de Jean-Marc Roberts, lorsque je suis tombé sur un article de La Tribune de Genève annonçant la mort de cet écrivain faussement désinvolte et racé que j'avais bien aimé dès ses débuts de tout jeune homme de dix-huit ans, avec Samedi, dimanche et fêtes, en 1973, suivi l'année suivante par Les petits Verlaine, et la prochaine par La Partie belle, avant vingt autres titres.

Dans la souple foulée des petits-neveux de Roger Nimier ou de Jacques Laurent, avec quelque chose de la Truffaut's touch, Jean-Marc Roberts amorçait une carrière de romancier-chroniqueur rappelant aussi, dans le ton d'une tout autre génération, la ligne claire, frottée de mélancolie et d'acidité, d'un Stendhal ou d'un Léautaud, en plus volontairement négligé ou en plus canaille, selon les titres, d'Affaires étrangères (Prix Renaudot 1979) à Méchant (1985), ou de Mon père américain (1988) à Une petite femme (Prix Genevoix 1998), dont le mélange de vivacité et de charme se retrouve dans Toilette de chat (2003)et dans Cinquante ans passés (2006), avant cette dernière perle que représente Deux vies valent mieux qu'une, n'en déplaise au gâte-sauce de service de la Tribune de Genève, le très tatoué Dumont Etienne qui ne voit dans ce récit qu'une exercice d'auto-flagellation alors que c'est juste du contraire qu'il s'agit - on a l'inélégance qu'on peut...

Dans la souple foulée des petits-neveux de Roger Nimier ou de Jacques Laurent, avec quelque chose de la Truffaut's touch, Jean-Marc Roberts amorçait une carrière de romancier-chroniqueur rappelant aussi, dans le ton d'une tout autre génération, la ligne claire, frottée de mélancolie et d'acidité, d'un Stendhal ou d'un Léautaud, en plus volontairement négligé ou en plus canaille, selon les titres, d'Affaires étrangères (Prix Renaudot 1979) à Méchant (1985), ou de Mon père américain (1988) à Une petite femme (Prix Genevoix 1998), dont le mélange de vivacité et de charme se retrouve dans Toilette de chat (2003)et dans Cinquante ans passés (2006), avant cette dernière perle que représente Deux vies valent mieux qu'une, n'en déplaise au gâte-sauce de service de la Tribune de Genève, le très tatoué Dumont Etienne qui ne voit dans ce récit qu'une exercice d'auto-flagellation alors que c'est juste du contraire qu'il s'agit - on a l'inélégance qu'on peut...

Dès les premières pages de Deux vies valent mieux qu'une, je me suis rappelé le ton faussement détaché de Paul Léautaud au chevet de son père, dans In memoriam, à cela près qu'en l'occurrence c'est celui qui va décéder qui s'observe en notant illico: "La compassion m'a toujours inspiré un vilain sentiment"... On sentira bien, au fil des pages, des moments de peine et même de tristesse, sous les dehors crânes de "la rigolade", mais d'auto-apitoiement: jamais. La position de Jean-Marc Roberts est plus précisément à l'antipode de celle d'un Fritz Zorn, dans Mars. Il va de soi qu'il collabore avec ceux qui s'efforcent de le soulager, après sa Tumeur 1, et de lutter contre la salope de maladie, relancée en avril de l'an dernier par la Tumeur 2, mais pas un instant il n'en fera une affaire de responsabilité personnelle ou sociale, ni ne dramatisera à l'instar d'un Hervé Guibert. On en est d'autant plus touché par sa façon de revisiter les moments de bonheur de sa prime jeunesse, auprès de son oncle zio Félix, en Calabre, quand il fleuretait avec les petites baigneuses en bikinis "due pezzi", deux pièces, sans oser encore aller trop loin.

Comme le Léautaud du Petit ami ou d'In Memoriam, Jean-Marc Roberts zigzague entre présent (où il passe d'un hôpital à l'autre en pestant juste de perdre ses cheveux) et passé, lequel lui revient par exemple avec son "secret" consistant à "garder toujours un peu de sable" entre ses doigts de pied. Ecrivain évidemment inaperçu par les philistins, même tatoués, Roberts note qu'il "préfère les bouts, les instants les petites ruses des magiciens, les tours des illusionnistes". Il y a du vieux gamin chez ce père de cinq enfants de trois mères différentes, qui sont tous "enfants de l'amour", et de la douleur partagée sottovoce quand il évoque le regret de son oncle de n'avoir pas eu de fils et le sien de n'avoir pas assez eu de père. Rien de sucré cependant chez ce (faux) cynique qui évoque les SMS des (faux) compatissants: "Tu as maigri ? Tu as démarré la chimio ? Ils ont préparé le protocole ? Tu assumes". Et lui de leur filer son adresse prochaine par texto:" Père-Lachaise, allée 23, tombe 608. Visites autorisées tous les jours de 9 heures à 19 heures".

Comme le Léautaud du Petit ami ou d'In Memoriam, Jean-Marc Roberts zigzague entre présent (où il passe d'un hôpital à l'autre en pestant juste de perdre ses cheveux) et passé, lequel lui revient par exemple avec son "secret" consistant à "garder toujours un peu de sable" entre ses doigts de pied. Ecrivain évidemment inaperçu par les philistins, même tatoués, Roberts note qu'il "préfère les bouts, les instants les petites ruses des magiciens, les tours des illusionnistes". Il y a du vieux gamin chez ce père de cinq enfants de trois mères différentes, qui sont tous "enfants de l'amour", et de la douleur partagée sottovoce quand il évoque le regret de son oncle de n'avoir pas eu de fils et le sien de n'avoir pas assez eu de père. Rien de sucré cependant chez ce (faux) cynique qui évoque les SMS des (faux) compatissants: "Tu as maigri ? Tu as démarré la chimio ? Ils ont préparé le protocole ? Tu assumes". Et lui de leur filer son adresse prochaine par texto:" Père-Lachaise, allée 23, tombe 608. Visites autorisées tous les jours de 9 heures à 19 heures".

Les faux-culs médiatiques relèveront, dans la foulée, que Roberts a été le souteneur (au sens platonique) de Christine Angot et plus récemment de Marcela Iacub, mais lui-même "assume" en éditeur, voyou comme tous, mais qui reste pourtant un écrivain. "Suis-je bien sûr de vivre un malheur ? Ne revient-on pas au sable dans les chaussures et à son petit inconvénient", écrit-il Ou ceci: "'J'ai bien une explication sur mon besoin des autres .Me voilà devenu chauve. Eh bien, j'amuse la galerie en racontant que Zinedine Zidane m'a envoyé son coiffeur particulier". Craignant d'embêter ses enfants avec ses derrières nouvelles pas trop bonnes: "Je dois dépenser un temps et une énergie incroyable à rassurer les gens". Bien sûr, les bas de contention, la voix qui devient tellement inaudible qu'on ne peut plus que miauler comme un chat, la tumeur 2 qui se pointe, tout cela n'est pas rigolo. Mais le dire, l'écrire, revivre une deuxième fois sur le papier ce qu'on se rappel: chance d'écrivain. Qui trouve, un soir à la Pitié, ce titre: Deux vies valent mieux qu'une, puis se demande s'il n'est pas trop commercial ou même grossier. Alors Anna, sa dernière compagne, son dernier amour, de le rassurer: "Une fois, tu y as droit"...

Jean-Marc Roberts. Deux vies valent mieux qu'une. Flammarion, 104p.

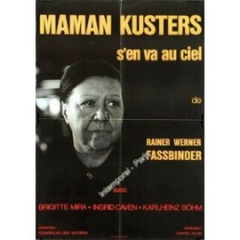

Sous les apparences d'un thriller glamoureux à la fois hollywoodien (on pense à Douglas Sirk et à Hitchcock) et viscontien (on se rappelle les décors de Senso), RWF dessine un couple de personnages magnifiquement habités par Margit Carstensen et Karlheinz Böhm, dont c'est la première apparition dans la "famille" de RWF. Au demeurant, c'est une histoire "allemande" que raconte Martha, où l'on retrouve le "froid" affectif et social d'Effi Briest et de L'Amour est plus froid que la mort, premier long métrage de Fassbinder. Des trouvailles, qui sont du pur Fassbinder, ponctuent une mise en scène et en images (signées Michael Ballhaus, dont le témoignage en Bonus sur le tournage du film est extrêmement intéressant) des plus élaborées, sans rien pourtant du haut esthétisme des maîtres décorateurs que sont un Lubitsch, un Welles ou un Visconti. RWF reste une espèce de voyou, et la séquence où, dans le Luna Park, après un tour du couple en Grand Huit qui la fait vomir au coin d'une baraque foraine, Helmut crie à Martha qu'il veut l'épouser alors qu'elle se relève à peine de ses vomissures, dégage un humour grinçant réjouissant dans le registre mélo-sarcastique. Michael Ballhaus raconte d'ailleurs que l'équipe du film s'est bien amusée à tourner les scènes les plus pénibles du film...

Sous les apparences d'un thriller glamoureux à la fois hollywoodien (on pense à Douglas Sirk et à Hitchcock) et viscontien (on se rappelle les décors de Senso), RWF dessine un couple de personnages magnifiquement habités par Margit Carstensen et Karlheinz Böhm, dont c'est la première apparition dans la "famille" de RWF. Au demeurant, c'est une histoire "allemande" que raconte Martha, où l'on retrouve le "froid" affectif et social d'Effi Briest et de L'Amour est plus froid que la mort, premier long métrage de Fassbinder. Des trouvailles, qui sont du pur Fassbinder, ponctuent une mise en scène et en images (signées Michael Ballhaus, dont le témoignage en Bonus sur le tournage du film est extrêmement intéressant) des plus élaborées, sans rien pourtant du haut esthétisme des maîtres décorateurs que sont un Lubitsch, un Welles ou un Visconti. RWF reste une espèce de voyou, et la séquence où, dans le Luna Park, après un tour du couple en Grand Huit qui la fait vomir au coin d'une baraque foraine, Helmut crie à Martha qu'il veut l'épouser alors qu'elle se relève à peine de ses vomissures, dégage un humour grinçant réjouissant dans le registre mélo-sarcastique. Michael Ballhaus raconte d'ailleurs que l'équipe du film s'est bien amusée à tourner les scènes les plus pénibles du film...  e une femme à la fois fragile et originale, intelligente et sensible, verser peu à peu dans la parano faute d'amour. On sourit en outre de voir le présumé suave Karlheinz Böhm, devenu célèbre pour son identification à l'empereur François-Joseph de la série consacrée à Sissi, camper ici un ingénieur au coeur de béton armé et aux pulsions de marteau-piqueur, épris d'ordre et tout imbu de domination masculine, jusqu'au sadisme. La première scène du coup de soleil imposé, assorti d'un quasi viol, est une séquence d'anthologie, et la montée aux extrêmes qui s'ensuit est à l'avenant, même si la violence montrée est moins efficace, du double point de vue émotionnel et artistique, que ses manifestations suggérées ou juste entrevues.

e une femme à la fois fragile et originale, intelligente et sensible, verser peu à peu dans la parano faute d'amour. On sourit en outre de voir le présumé suave Karlheinz Böhm, devenu célèbre pour son identification à l'empereur François-Joseph de la série consacrée à Sissi, camper ici un ingénieur au coeur de béton armé et aux pulsions de marteau-piqueur, épris d'ordre et tout imbu de domination masculine, jusqu'au sadisme. La première scène du coup de soleil imposé, assorti d'un quasi viol, est une séquence d'anthologie, et la montée aux extrêmes qui s'ensuit est à l'avenant, même si la violence montrée est moins efficace, du double point de vue émotionnel et artistique, que ses manifestations suggérées ou juste entrevues.

On pourrait s'étonner, à propos de cette date, que ce film "réaliste" à l'esthétique si peu flatteuse, évoquant parfois les images véristes des séries allemande genre Derrick, fasse suite immédiate au délicat Effi Briest, apparemment plus séduisant avec ses beaux visages léchés et ses belles toilettes, ses beaux intérieurs et ses beaux meubles, ses beaux cadrages et ses beaux fondus au blanc, et pourtant le fonds de désarroi sondé par RWF est le même en dépit de ce qui sépare les univers de la jeune fille "de la haute" et de la femme d'ouvrier au faciès boucané, lequel rappelle en outre la vieille protagoniste du mémorable Alexandra de Sokourov dans le registre des "Mères Courage"...

On pourrait s'étonner, à propos de cette date, que ce film "réaliste" à l'esthétique si peu flatteuse, évoquant parfois les images véristes des séries allemande genre Derrick, fasse suite immédiate au délicat Effi Briest, apparemment plus séduisant avec ses beaux visages léchés et ses belles toilettes, ses beaux intérieurs et ses beaux meubles, ses beaux cadrages et ses beaux fondus au blanc, et pourtant le fonds de désarroi sondé par RWF est le même en dépit de ce qui sépare les univers de la jeune fille "de la haute" et de la femme d'ouvrier au faciès boucané, lequel rappelle en outre la vieille protagoniste du mémorable Alexandra de Sokourov dans le registre des "Mères Courage"...  Et c'est alors qu'on retrouve Tchekhov et son immense frise de personnages également "largués", à divers étages de la société russe d'avant les révolutions ou, dans un registre moins tragique du point de vue individuel, la formidable Alexandra de Sokourov descendue à Grozny pour voir de près comment on accommode la jeune chair à canon, en la personne de son petit-fils.

Et c'est alors qu'on retrouve Tchekhov et son immense frise de personnages également "largués", à divers étages de la société russe d'avant les révolutions ou, dans un registre moins tragique du point de vue individuel, la formidable Alexandra de Sokourov descendue à Grozny pour voir de près comment on accommode la jeune chair à canon, en la personne de son petit-fils. Or il s'agit aujourd'hui, je crois, de relire les pièces et les romans de celui-ci, autant que les essais d'un Pasolini, et de revoir les films de Fassbinder qui continuent décidément de "faire mal", autant que les pièces et les récits de Tchekhov, en se rappelant que la littérature ou le cinéma, non contraints par telle ou telle idéologie plaquée, ont encore des choses importantes à montrer et à dire à propos de la condition humaine...

Or il s'agit aujourd'hui, je crois, de relire les pièces et les romans de celui-ci, autant que les essais d'un Pasolini, et de revoir les films de Fassbinder qui continuent décidément de "faire mal", autant que les pièces et les récits de Tchekhov, en se rappelant que la littérature ou le cinéma, non contraints par telle ou telle idéologie plaquée, ont encore des choses importantes à montrer et à dire à propos de la condition humaine...