Du besoin de dire merci. D'un drôle de bouquin intitulé Pfff. D'un autre intitulé La Trame des jours. D'un bel article de Jacques Sterchi paru dans La Liberté sur L'Enfant prodigue et d'un cabanon de rêve...

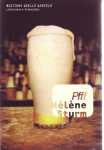

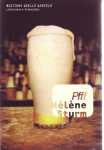

À La Désirade, ce dimanche 6 février. – Un élan de remerciement me prend ce matin, presque dix heures et remercier qui je n’en sais rien, peut-être bien Dieu dont je ne sais que le nom et le sentiment vague et précis que tout en découle même s’il a d’autres noms dans d’autres pays, mais bon : ce qui est sûr est que je me sens ce matin tout frais et bien dispos après m’être déjà levé à quatre heures du matin et avoir écrit une liste dédiée à Ceux qui participent aux frais tout en relisant les cinquante premières pages d’un drôle de bouquin intitilé Pfff et signé Hélène Sturm, comme Sturm und Drang pour ne pas risquer Strum, et déjà ces deux première heures m’ont tiré du noir avec les personnages doux et perdus de dame Sturm les promenant comme dans un labyrinthe à la Escher, puis je me suis recouché et fait de drôles de rêves manipulés par une fée de mohair et voici que me réveillant l’élan de remercier m’a donc saisi tandis que je lisais La Trame des jours de Lambert Schlechter, écrivain luxembourgeois qui nous rappelle qu’on peut être écrivain au Luxembourg (Nord de la France, précise Wikipédia) et se trouver ce matin (magie des livres) en Toscane du côté de Montalcino et lire des Chinois et Vialatte sur une terrasse qu’il appelle plutôt balcon, et se foutre autant que moi du con qui s’agite sur le balcon de l’Italie – bref c’est à tout ça que je dis merci.

Je dois aussi un merci à Sterchi. Je remercie Jacques Sterchi, critique littéraire à La Liberté de Fribourg, qui m’a valu hier un plaisir vif puisqu’il a été le premier à chroniquer, sur papier, mon dernier livre, L’Enfant prodigue, que j’ai vu paraître avec la même émotion que le premier en 1973, comme si cela restait un événement de publier son dix-huitième livre - et ce l’est en effet cette fois comme si ce pouvait être le dernier après quoi l’on arrêterait d’écrire, comme certains.

Je dois aussi un merci à Sterchi. Je remercie Jacques Sterchi, critique littéraire à La Liberté de Fribourg, qui m’a valu hier un plaisir vif puisqu’il a été le premier à chroniquer, sur papier, mon dernier livre, L’Enfant prodigue, que j’ai vu paraître avec la même émotion que le premier en 1973, comme si cela restait un événement de publier son dix-huitième livre - et ce l’est en effet cette fois comme si ce pouvait être le dernier après quoi l’on arrêterait d’écrire, comme certains.

L’élan du remerciement nous contraindra cependant de continuer d’écrire, les Hélène et les Lambert et tous les autres fans fondus de la Présence Réelle, les Ludwig Hohl et les Robert Walser, les Vialatte et les Cingria et cent mille autres dont je crois humblement être, pour dire ce que c’est simplement, juste dire simplement ce que c’est que d’être, de vivre et de s’ennuyer, ou pas, de se poser mille questions à la mords-moi et d’aimer plus ou moins son prochain, de se lancer dans mille entreprises et d’y aboutir ou de se planter, enfin quoi d’aller son chemin et de tout noter pour se donner l’illusion que tout ça sera retenu, qui n’est peut-être pas, qui sait, du tout une illusion.

°°°

Le premier récit, si je me le rappelle bien, des premiers écrits du tout jeune Tchékhov, raconte la joie folle d’un grand gosse dont vient de paraître le premier billet de rien du tout dans le journal du coin. J’ai vécu cela à quatorze ans, dans un petit papier où je saluais le pacifisme d’Henri Lecoin le réfractaire. Publier avant de baiser : c’est énorme ! En tout cas ce l’était en ces années-là mais cela le reste pour certains au temps des blogs et des réseaux. Evidemment, comme je publie à tour de bras depuis des années, je devrais être blasé, mais non : j’ai beau publier tous les jours, et j’ai beau avoir publié il y a des années des centaines de papiers dans La Liberté, cela me fait quelque chose de découvrir un papier me concernant dans ce journal à peu près resté ce qu’il était au temps où Charles-Albert Cingria le disait un des meilleurs journaux suisses, notamment pour le motif que ce journal, fermement maintenu dans sa ligne par un aréopage de Sœurs éditrices et imprimeuses, à l’enseigne de Saint Paul le converti, y faisaient paraître alors une quotidienne évocation de la sainte ou du saint du jour...

Si je suis toujours aussi content, voire ému, d’être publié, la vanité n’y est même pas pour un quart (mettons tout de même 20%), tandis que le Sens du Devoir et le Plaisir Ardent y comptent pour l’essentiel. Il ne faut pas se cacher la Vanité de l’Auteur, que celui-ci appelle plus volontiers orgueil. C’est à choix et l’on s’en fout. Mais le Plaisir commande assurément, auquel le Sens du Devoir s’ajoute pour que la morale soit sauve, et c’est ce plaisir que je trouve tout autant à la lecture, comme ce matin avec La Trame des jours de Lambert Schlechter, achevé d’imprimer en Bulgarie en portant en exergue ce fragment des Os de seiche d’Eugenio Montale : Non domandarci la formula che mondi possa aperti.

°°°

Je reviens maintenant à Cingria, qui m’a valu de partager le même éditeur que Lambert Schlechter, à l’enseigne de L’Escampette dont tout le stock a brûlé vif, pour recommander à la relève des lecteurs (de seize à vingt ans) la lecture de Musiques de Fribourg. S’y trouve notamment raconté l’effondrement d’un mythique pont suspendu, dit du Gottéron, le vendredi 9 mai 1919 à trois heures cinquante-cinq de l’après-midi, qui n’eut qu’un seul témoin et ne fit qu’un mort. L’accident se signala à la ronde par « un craquement qui n’avait rien d’analogue avec ce qui avait été entendu depuis la préhistoire », et c’est en ces termes concis que Cingria en décrit l’aboutissant hiératique : « Le camion, chu d’une hauteur considérable, s’enfonce dans le sol à six mètres d’une maison. Du conducteur, on le comprend, tué net et non moins enterré verticalement, il ne subsistait plus qu’un buste posé aimablement sur la prairie ». Il me semble qu’Hélène Sturm, autant que Lambert Schlechter, sont capables de telles phrases, ou plutôt : j’en ai cent preuves à chanter.

Par exemple du second : « Disait le vieux Renoir que, les mains paralysées, il continuerait à peindre ses rondes belles filles : avec sa queue. » C’est une phrase que j’aime lire ce dimanche matin. Et celle-ci de dame Sturm : «Parfois il se demande si les gens existent tout le temps ou seulement quand on les regarde. »

Et quelques pages plus loin, dans Musiques de Fribourg, on voit une photographie d’époque du pont sinistré, mais c’est à la page 62 que se trouve l’éloge de La Liberté en ces termes précis : « Je ne crois pas qu’il y ait de journaux mieux rédigés et surtout mieux écrits que les journaux fribourgeois. La Liberté non seulement se lit avec plaisir, mais avec profit ».

Je fais mienne cette opinion en découpant l’article de Jacques Sterchi consacré à mon livre, dont je recopie juste ceci qui me justifie en somme pas mal : «Sans cesse, le narrateur se réveille tôt pour écrire, regarde par la fenêtre de la maison le temps qu’il fait et les saisons qui passent. Pour se remémorer sa vie. Exercice délicieusement proustien que sublime Jean-Louis Kuffer par une écriture ouvragée, fluide, précise. Surtout lorsqu’il s’agit de retrouver les observations, sensations ou émotions de l’enfant de sept ans. En tout, dans L’Enfant prodigue, il y a le dedans, le dehors, mais surtout le « cela ». Signe d’une révélation. Surgissements de blocs de réel dans le temps qui passe insidieusement. Ainsi les très belles pages consacrées à la mort d’un petit camarade, le maladif Pilou, qui va marquer à vie le jeune narrateur. L’enfant, on le retrouve partout dans ce livre, jusque dans l’éloge du nouveau-né révélateur de ses parents. »

Je fais mienne cette opinion en découpant l’article de Jacques Sterchi consacré à mon livre, dont je recopie juste ceci qui me justifie en somme pas mal : «Sans cesse, le narrateur se réveille tôt pour écrire, regarde par la fenêtre de la maison le temps qu’il fait et les saisons qui passent. Pour se remémorer sa vie. Exercice délicieusement proustien que sublime Jean-Louis Kuffer par une écriture ouvragée, fluide, précise. Surtout lorsqu’il s’agit de retrouver les observations, sensations ou émotions de l’enfant de sept ans. En tout, dans L’Enfant prodigue, il y a le dedans, le dehors, mais surtout le « cela ». Signe d’une révélation. Surgissements de blocs de réel dans le temps qui passe insidieusement. Ainsi les très belles pages consacrées à la mort d’un petit camarade, le maladif Pilou, qui va marquer à vie le jeune narrateur. L’enfant, on le retrouve partout dans ce livre, jusque dans l’éloge du nouveau-né révélateur de ses parents. »

Ainsi de suite, tout aussi bien senti et exprimé par l’un des derniers chroniqueurs littéraires qui subsistent dans notre pays avec un rien de cœur et de tripes. Donc je remercie Jacques Sterchi, que je retrouverais volontiers un de ces quatre sous la yourte de Pérolles ou à l’ Auberge du Sauvage, voire à L’Ange d’où l’on aperçoit le nouveau pont du Gottéron, tout armé de béton à l'image des temps qui vont…

Ainsi de suite, tout aussi bien senti et exprimé par l’un des derniers chroniqueurs littéraires qui subsistent dans notre pays avec un rien de cœur et de tripes. Donc je remercie Jacques Sterchi, que je retrouverais volontiers un de ces quatre sous la yourte de Pérolles ou à l’ Auberge du Sauvage, voire à L’Ange d’où l’on aperçoit le nouveau pont du Gottéron, tout armé de béton à l'image des temps qui vont…

°°°

Or c’est dimanche et bientôt l’heure de passer à table avec celles et ceux que j’aime, puis je m’en irai récurer la vaste bergerie que notre voisin et ami Pierre a mis à ma disposition dans l’alpage où son propre père l’avait fait construire jadis pour son fermier, je me vois déjà peinturlurant dans ce qui deviendra mon atelier grand ouvert au-dessus du lac et des mondes, c’est le retrait parfait, la cabane au Canada de nos rêves de Robinson de tous les âges et couleurs - et tiens, le premier papier que j’y collerai sera signé Lambert Schlechter: «Bestioles ailées que nous nommons éphémères, parce qu’elles ne vivent que très peu de temps, - nous avons donné ce nom à ces petite mouches pour nous vanter, je crois, ou pour nous consoler, faisant entendre (mais qui nous écoute), que nous, les humains, ne sommes pas éphémères, que nous avons même le temps de nous ennuyer, le temps de rêvasser, le temps de chercher des noms pittoresques pour baptiser des mouches qui ne nous ont rien demandé »…

Or c’est dimanche et bientôt l’heure de passer à table avec celles et ceux que j’aime, puis je m’en irai récurer la vaste bergerie que notre voisin et ami Pierre a mis à ma disposition dans l’alpage où son propre père l’avait fait construire jadis pour son fermier, je me vois déjà peinturlurant dans ce qui deviendra mon atelier grand ouvert au-dessus du lac et des mondes, c’est le retrait parfait, la cabane au Canada de nos rêves de Robinson de tous les âges et couleurs - et tiens, le premier papier que j’y collerai sera signé Lambert Schlechter: «Bestioles ailées que nous nommons éphémères, parce qu’elles ne vivent que très peu de temps, - nous avons donné ce nom à ces petite mouches pour nous vanter, je crois, ou pour nous consoler, faisant entendre (mais qui nous écoute), que nous, les humains, ne sommes pas éphémères, que nous avons même le temps de nous ennuyer, le temps de rêvasser, le temps de chercher des noms pittoresques pour baptiser des mouches qui ne nous ont rien demandé »…

Hélène Sturm. Pfff. Editions Joëlle Losfeld, 2011.

Hélène Sturm. Pfff. Editions Joëlle Losfeld, 2011.

Lambert Schlechter. La Trame des jours; Le murmure du temps 2, fragments. Editions des Vanneaux.

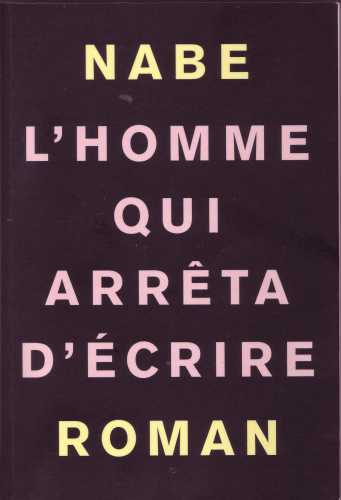

La situation pourrait être amusante, d’un Nabe en cessation d’écrire aux mains duquel son nouvel ami, le blogueur Jean-Phi, a filé la garde de sa toute petite fille Isaure dont il pousse le pousse-pousse dans la presse des écrivains afflués au Train bleu (brasserie chicos de la gare de Lyon comme chacun sait) pour un cocktail visant à marquer l’attribution d’un prix à la « meilleure langue » de France et environs, mais l’auteur s’essouffle autant qu’il trépigne en s’efforçant de se faire rire lui-même. On devrait pouffer et s’esclaffer à voir ainsi épinglés et égratignés les personnages les plus connus de la foire aux vanités littéraires parisiennes, des éminents critiques dont un Frédéric Ferney est déclaré le plus raté (on suppute qu’il na pas assez goûté le génie de MEN) aux auteurs plus ou moins homos ou homonymes (les Besson Pascal et Patrick), mais la sauce est aussi aigre que frelatée par la vanité blessée, on est décidément bien loin de Thackeray et loin aussi du délectable Scoop d’Evelyn Waugh, loin une fois encore des grands imprécateurs de gauche et de droite que furent un Bloy ou un Tailhade et autres Vallès.

La situation pourrait être amusante, d’un Nabe en cessation d’écrire aux mains duquel son nouvel ami, le blogueur Jean-Phi, a filé la garde de sa toute petite fille Isaure dont il pousse le pousse-pousse dans la presse des écrivains afflués au Train bleu (brasserie chicos de la gare de Lyon comme chacun sait) pour un cocktail visant à marquer l’attribution d’un prix à la « meilleure langue » de France et environs, mais l’auteur s’essouffle autant qu’il trépigne en s’efforçant de se faire rire lui-même. On devrait pouffer et s’esclaffer à voir ainsi épinglés et égratignés les personnages les plus connus de la foire aux vanités littéraires parisiennes, des éminents critiques dont un Frédéric Ferney est déclaré le plus raté (on suppute qu’il na pas assez goûté le génie de MEN) aux auteurs plus ou moins homos ou homonymes (les Besson Pascal et Patrick), mais la sauce est aussi aigre que frelatée par la vanité blessée, on est décidément bien loin de Thackeray et loin aussi du délectable Scoop d’Evelyn Waugh, loin une fois encore des grands imprécateurs de gauche et de droite que furent un Bloy ou un Tailhade et autres Vallès. Lecture de L'Homme qui arrêta d'écrire, en 7 épisodes (5).

Lecture de L'Homme qui arrêta d'écrire, en 7 épisodes (5).  Dans l’un de ses percutants essais, Philippe Muray en appelle à un

Dans l’un de ses percutants essais, Philippe Muray en appelle à un

De fait, la poésie est le dernier mot de L’Homme qui arrêta d’écrire, et je sais gré à Bernard de Fallois, grand proustien et vieux complice de Georges Simenon, grand amateur de cirque et probable connaisseur aussi du rayon des Farces et attrapes, de m’avoir envoyé, de cet étonnant pavé « numérique », la version reliée à couverture noire et lettres roses et jaunes, en s’impatientant de partager son enthousiasme de jeune homme de quatre-vingt ans pour le livre du présumé infréquentable cinquantenaire, qui est aussi un beau livre d’amitié, de ferveur artistique et d’amour.

De fait, la poésie est le dernier mot de L’Homme qui arrêta d’écrire, et je sais gré à Bernard de Fallois, grand proustien et vieux complice de Georges Simenon, grand amateur de cirque et probable connaisseur aussi du rayon des Farces et attrapes, de m’avoir envoyé, de cet étonnant pavé « numérique », la version reliée à couverture noire et lettres roses et jaunes, en s’impatientant de partager son enthousiasme de jeune homme de quatre-vingt ans pour le livre du présumé infréquentable cinquantenaire, qui est aussi un beau livre d’amitié, de ferveur artistique et d’amour.

Je dois aussi un merci à Sterchi. Je remercie Jacques Sterchi, critique littéraire à La Liberté de Fribourg, qui m’a valu hier un plaisir vif puisqu’il a été le premier à chroniquer, sur papier, mon dernier livre, L’Enfant prodigue, que j’ai vu paraître avec la même émotion que le premier en 1973, comme si cela restait un événement de publier son dix-huitième livre - et ce l’est en effet cette fois comme si ce pouvait être le dernier après quoi l’on arrêterait d’écrire, comme certains.

Je dois aussi un merci à Sterchi. Je remercie Jacques Sterchi, critique littéraire à La Liberté de Fribourg, qui m’a valu hier un plaisir vif puisqu’il a été le premier à chroniquer, sur papier, mon dernier livre, L’Enfant prodigue, que j’ai vu paraître avec la même émotion que le premier en 1973, comme si cela restait un événement de publier son dix-huitième livre - et ce l’est en effet cette fois comme si ce pouvait être le dernier après quoi l’on arrêterait d’écrire, comme certains.  Je fais mienne cette opinion en découpant l’article de Jacques Sterchi consacré à mon livre, dont je recopie juste ceci qui me justifie en somme pas mal : «Sans cesse, le narrateur se réveille tôt pour écrire, regarde par la fenêtre de la maison le temps qu’il fait et les saisons qui passent. Pour se remémorer sa vie. Exercice délicieusement proustien que sublime Jean-Louis Kuffer par une écriture ouvragée, fluide, précise. Surtout lorsqu’il s’agit de retrouver les observations, sensations ou émotions de l’enfant de sept ans. En tout, dans L’Enfant prodigue, il y a le dedans, le dehors, mais surtout le « cela ». Signe d’une révélation. Surgissements de blocs de réel dans le temps qui passe insidieusement. Ainsi les très belles pages consacrées à la mort d’un petit camarade, le maladif Pilou, qui va marquer à vie le jeune narrateur. L’enfant, on le retrouve partout dans ce livre, jusque dans l’éloge du nouveau-né révélateur de ses parents. »

Je fais mienne cette opinion en découpant l’article de Jacques Sterchi consacré à mon livre, dont je recopie juste ceci qui me justifie en somme pas mal : «Sans cesse, le narrateur se réveille tôt pour écrire, regarde par la fenêtre de la maison le temps qu’il fait et les saisons qui passent. Pour se remémorer sa vie. Exercice délicieusement proustien que sublime Jean-Louis Kuffer par une écriture ouvragée, fluide, précise. Surtout lorsqu’il s’agit de retrouver les observations, sensations ou émotions de l’enfant de sept ans. En tout, dans L’Enfant prodigue, il y a le dedans, le dehors, mais surtout le « cela ». Signe d’une révélation. Surgissements de blocs de réel dans le temps qui passe insidieusement. Ainsi les très belles pages consacrées à la mort d’un petit camarade, le maladif Pilou, qui va marquer à vie le jeune narrateur. L’enfant, on le retrouve partout dans ce livre, jusque dans l’éloge du nouveau-né révélateur de ses parents. »

Or c’est dimanche et bientôt l’heure de passer à table avec celles et ceux que j’aime, puis je m’en irai récurer la vaste bergerie que notre voisin et ami Pierre a mis à ma disposition dans l’alpage où son propre père l’avait fait construire jadis pour son fermier, je me vois déjà peinturlurant dans ce qui deviendra mon atelier grand ouvert au-dessus du lac et des mondes, c’est le retrait parfait, la cabane au Canada de nos rêves de Robinson de tous les âges et couleurs - et tiens, le premier papier que j’y collerai sera signé Lambert Schlechter: «Bestioles ailées que nous nommons éphémères, parce qu’elles ne vivent que très peu de temps, - nous avons donné ce nom à ces petite mouches pour nous vanter, je crois, ou pour nous consoler, faisant entendre (mais qui nous écoute), que nous, les humains, ne sommes pas éphémères, que nous avons même le temps de nous ennuyer, le temps de rêvasser, le temps de chercher des noms pittoresques pour baptiser des mouches qui ne nous ont rien demandé »…

Or c’est dimanche et bientôt l’heure de passer à table avec celles et ceux que j’aime, puis je m’en irai récurer la vaste bergerie que notre voisin et ami Pierre a mis à ma disposition dans l’alpage où son propre père l’avait fait construire jadis pour son fermier, je me vois déjà peinturlurant dans ce qui deviendra mon atelier grand ouvert au-dessus du lac et des mondes, c’est le retrait parfait, la cabane au Canada de nos rêves de Robinson de tous les âges et couleurs - et tiens, le premier papier que j’y collerai sera signé Lambert Schlechter: «Bestioles ailées que nous nommons éphémères, parce qu’elles ne vivent que très peu de temps, - nous avons donné ce nom à ces petite mouches pour nous vanter, je crois, ou pour nous consoler, faisant entendre (mais qui nous écoute), que nous, les humains, ne sommes pas éphémères, que nous avons même le temps de nous ennuyer, le temps de rêvasser, le temps de chercher des noms pittoresques pour baptiser des mouches qui ne nous ont rien demandé »… Hélène Sturm. Pfff. Editions Joëlle Losfeld, 2011.

Hélène Sturm. Pfff. Editions Joëlle Losfeld, 2011.