Regard rétrospectif sur une année de lecture

Que reste-t-il de nos lectures de l’année écoulée ? Quels livres, lectrice ou lecteur, nous ont vraiment marqués ? Quel jugement critique serions-nous portés à développer ou à réviser avec le recul des jours ? Quel rendez-vous aurons-nous manqué ?

Autant de questions, entre autres, qui peuvent orienter un bilan transitoire à la fois partiel et partial, que chacun nuancera ou contredira à sa guise… Jacques Chessex post mortem

Jacques Chessex post mortem

Trois mois après la mort subite de l’écrivain vaudois, survenue le 9 octobre 2009, son dernier roman, encore corrigé de sa main, a paru dans un climat de scandale local exacerbé (on pourrait dire aussi commercialement boosté) par la mise du livre sous préservatif de cellophane, assortie d’une interdiction aux mineurs, à vendre donc comme un vulgaire magazine porno alors que Sade, Genet ou Bataille sont en poche et en vente libre dans les librairies. Tout cela qui relève du flafla hypocrite, mais le livre ? Sinon du grand Chessex : une assez forte figuration baroque de la dernière année du divin Marquis, alerte, insolent à souhait, enlevé, avec une frise de personnages bien silhouettés et un épilogue cocasse lié à la survie posthume du crâne fameux, qui rayonne encore comme un déchet nucléaire. Dernier pied de nez de l’écrivain aux puritains calvinistes ? On l’a dit un peu facilement, alors que l’inspiration claire-obscure de Maître Jacques est fondamentalement d’un puritain poète au lyrisme puissant, styliste parfois étincelant et merveilleux, mais aux pouvoirs nettement plus limités dans le registre du roman.

Jacques Chessex. Le dernier crâne de M. de Sade. Grasset, 170p. °°°

Sainte Flannery

L'oeuvre fascinante de Flannery O'Connor (1925-1964) est ici réunie en un fort volume, avec une préface pertinente de Guy Goffette, un aperçu bio-bibliographique très substantiel, deux romans dont La Sagesse dans le sang (adapté au cinéma sous le titre Le Malin par John Huston), des essais éclairants, la correspondance également incontournable, réunie sous le titre de L'Habitude d'être, et enfin, et surtout pourrait-on souligner; les trois recueils de nouvelles qui lui valent la plus haute estime: Les Braves gens ne courent pas les rues, Mon mal vient de plus loin et Pour quoi ces nations en tumulte ?

L'oeuvre fascinante de Flannery O'Connor (1925-1964) est ici réunie en un fort volume, avec une préface pertinente de Guy Goffette, un aperçu bio-bibliographique très substantiel, deux romans dont La Sagesse dans le sang (adapté au cinéma sous le titre Le Malin par John Huston), des essais éclairants, la correspondance également incontournable, réunie sous le titre de L'Habitude d'être, et enfin, et surtout pourrait-on souligner; les trois recueils de nouvelles qui lui valent la plus haute estime: Les Braves gens ne courent pas les rues, Mon mal vient de plus loin et Pour quoi ces nations en tumulte ?

De Faulkner à Le Clézio, les plus grands ont salué cette nouvelliste sans par eille, d'un humour, d'un mordant, d'une empathie humaine et d'une pénétration spirituelle qui ont pu la faire comparer à un Bernanpos au féminin transporté dans le Deep South de sa Georgie natale.

Flannery O'Connor. Oeuvres complètes. Gallimard, coll. Quarto, 1229p. °°°° Cinquantenaire de la mort d’Albert Camus

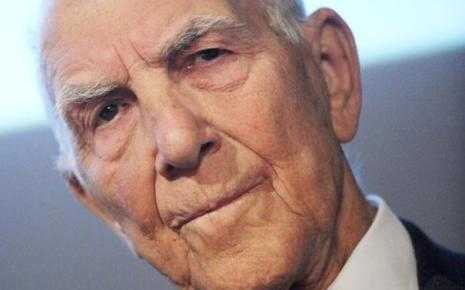

Cinquantenaire de la mort d’Albert Camus

Les commémorations saturent désormais les médias, dans un emballement que stigmatisait le regretté Philippe Muray, non sans raison. Mais rappeler quelle perte signifia, pour la littérature française de la deuxième mnoitié du XXe siècle, la mort accidentelle d’Albert Camus, le 4 janvier 1960, peut être l’occasion de rendre justice à un auteur stupidement rabaissé au rang de « philosophe pour classes terminales ». Surtout, on en profitera de rappeler l’urgence de lire Le Premier homme dont le manuscrit inachevé fut retrouvé dans la Facel-Vega fracassée de Michel Gallimard et qui annonce, de toute évidence, un nouveau départ dans l’œuvre du romancier dont la puissance d’évocation et la pâte humaine n’avaient jamais connu cette densité et cette ampleur. À relire aussi dans la foulée : La Chute évidemment, chef-d’œuvre dostoïevskien, le discours de Stockholm que fonde une éthique clairement réaffirmée, ou les magnifiques proses de Noces, par exemple. Tout cela disponible en poche ou en Pléiade, salon les moyens de chacun… °°°° L’Amérique parano d’Ellroy

L’Amérique parano d’Ellroy

James Ellroy achève sa trilogie historico-panique avec Underworld USA, évoquant la face sombre des années Peace & Love, sinistre suite de tragédies amorcée en 1963 par le « grand moment » de l’assassinat de JFK, premier des complots suivi par les exécutions de Martin « Lucifer » King – selon le mot de l’affreux Hoover – et de Robert Kennedy, bête noire de ce dernier, jusqu’à la réélection de Nixon. Non sans brio, le maître du roman noir californien brosse une fresque grouillante sans donner, aux personnages de premier rang, le relief qui donnerait à l’ensemble sa valeur de chronique «à l’antique». Ellroy, si remarquable parfois dans ses romans plus serrés, se perd dans cette vision somme toute paranoïde et confuse, qu’on dira finalement l’Amérique d’Ellroy. Mauvais signe enfin : un an après sa lecture, on ne se souvient presque de rien d’Underworld USA…

James Ellroy. Underworld USA. Rivages/Thriller, 840p. °  Au Jardin de Philippe Sollers

Au Jardin de Philippe Sollers

Plus de 900 pages pour détailler son amour de l’amour, du bonheur, de la musique de Mozart et de la peinture de Fragonard, entre cent autres célébrations passagères (Hugo, Fitzgerald, Cioran, Beauvoir, etc.) ou récurrentes (Rimbaud. Nietzsche, Joyce, Dante), et comment le rejeter sous prétexte qu’on ne peut pas sacquer le personnage parisien, frimeur de première évidemment ? Or, Sollers a beau ne pas aimer qu’on préfère chez lui le critique au romancier, ou le liseur, le passeur, comme on voudra : le fait est que c’est par le chemin des autres qu’on le suit le plus volontiers à la rencontre de lui-même, essayiste inépuisable qui a l’art de sensibiliser tout ce qu’il touche et de l’inscrire dans sa mosaïque toute personnelle. Après La guerre du goût et l’Eloge de l’infini, cette suite représente, autant que les précédents, plus qu’un banal recueil de textes publiés dans les journaux, magazines et autres revues : un formidable Work in progress où puiser sans relâche à son tour.

Philippe Sollers. Discours parfait. Gallimard, 918p. °°°°  Jauffret forcément noir

Jauffret forcément noir

Le noir a toujours marqué les romans de Régis Jauffret, souvent avec une sorte de complaisance morbide, à croire que l’écrivain « projette » sa sinistrose intime plus qu’il n’observe le monde tel qu’il est. À meilleure preuve : la frise lugubre de ses Microfictions, perdant de leur crédibilité à force de gros traits affreux. Or je suis loin d’être gêné par la noirceur – je place très haut la pure horreur de J’étais Dora Suarez, de Robin Cook -, mais je n’aime pas l’artifice affectant la noirceur. Surprise là-dessus : Sévère sonne plus vrai, qui constitue la mise en voix de l’affaire Stern, où le romancier parle au nom de la meurtrière, dans une forme cinglante qui n’a pas valeur de plaidoyer pro domo mais aide à certaine compréhension. Hélas, à un an de distance, rien ou presque ne me reste de ce roman « de circonstance »…

Régis Jauffret. Sévère. Seuil, 160p. °

Le poète et les philistins

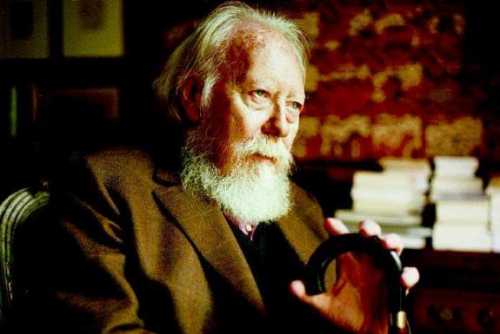

Paul Léautaud affirmait qu'un prix littéraire, comme une médaille à un bovin aux comices agricoles, déshonorait un écrivain... mais c'était après qu'il eut pas mal espéré le Goncourt pour Le petit ami. De son côté, Thomas Bernhard veut bien des prix, pour les facilités financières qu'ils lui rapportent, mais ce n'est pas pour autant qu'il se mettra à plat ventre - c'est le moins qu'on puisse dire - devant ceux qui l'honorent, et notamment ceux qui le font pour s'honorer eux-mêmes sans lui montrer le moindre intérêt. Huit récits et trois discours, dont une incroyable diatribe qui mit en rage un ministre de la culture et fit fuir la compagnie, composent ce cocktail explosif et délectable, illustrant autant le ridicule de scertaines institutions culturelles que la vanité blessée de l'écrivain. Curieusement, ce livre épatant resta inédit du vivant de l'auteur, disparu en 1989, mais ceux qui aiment TB se jetteront dessus ! °°°

Paul Léautaud affirmait qu'un prix littéraire, comme une médaille à un bovin aux comices agricoles, déshonorait un écrivain... mais c'était après qu'il eut pas mal espéré le Goncourt pour Le petit ami. De son côté, Thomas Bernhard veut bien des prix, pour les facilités financières qu'ils lui rapportent, mais ce n'est pas pour autant qu'il se mettra à plat ventre - c'est le moins qu'on puisse dire - devant ceux qui l'honorent, et notamment ceux qui le font pour s'honorer eux-mêmes sans lui montrer le moindre intérêt. Huit récits et trois discours, dont une incroyable diatribe qui mit en rage un ministre de la culture et fit fuir la compagnie, composent ce cocktail explosif et délectable, illustrant autant le ridicule de scertaines institutions culturelles que la vanité blessée de l'écrivain. Curieusement, ce livre épatant resta inédit du vivant de l'auteur, disparu en 1989, mais ceux qui aiment TB se jetteront dessus ! °°°

Thomas Bernhard. Mes prix littéraires. Gallimard, coll. Du monde entier, 137p.

Nos années « russes »

Nos années « russes »

La réapparition, ces derniers jours, au premier rang de la scène internationale, de l’oligarque Mikhaïl Khodorkovski, qui fut l’homme le plus riche de la Russie et que Poutine, de plus en plus fortuné pour sa part, a « sacrifié » pour des raisons tout autres que morales ( !), rappelle l’improbable quête-enquête d’une des protagonistes de ce roman, qui évoque l’évolution de la Russie et des sentiments qu’a pu inspirer ce pays mythique à travers les générations. S’il n’est pas vraiment drôle, en dépit de l’humour qui en imprègne les pages, ce roman est en revanche original, très prenant en ses premières pages chorales et attachant ensuite par le jeu des relations douces-acides entre ses personnages. Une espèce de spleen, évidemment tchékhovien, en marque la tonalité sur l’air de la jeunesse perdue…

Catherine Lovey. Un roman russe et drôle. Zoé, 224p. °°° Voir Bakou et ne pas mourir

Voir Bakou et ne pas mourir

La bourlingue rêveuse, érudite et grappilleuse, épique et poétique à la fois, donc forcément cendrarsienne sur les bords, d’Olivier Rolin, se poursuit ici sur le ton du journal-fiction relancé par auto-référence. Six ans après une première escale, et pour déjouer ( ?) un suicide annoncé en 2004 dans Suite à l’Hôtel Crystal, censé se réaliser en 2009, l’écrivain revient sur le lieu du crime et en tire un livre où son art de l’évocation donne le poids qui manque à la nécessité fondamentale (à mes yeux en tout cas) du projet.

Olivier Rolin. Bakou, derniers jours. Seuil, 173p. °°  Uchronie helvète

Uchronie helvète

Les succès glanés en Germanie font désormais apparaître des auteurs en traduction française, via Paris, qui modifient nettement les rapports entre Confédérés de langue différente. Un journaliste parisien à la mode proclame tout à coup que le jeune Christian Kracht est un auteur suisse à ne pas louper. Ah Bon ? Comme on est curieux, on va y voir, pour découvrir un roman tout à fait curieux, de type uchronique, décrivant une Suisse soviétisée en guerre contre l’Allemagne nazie gagnante en Europe. Le roman punkoïde ne manque pas de chien mais est un peu court dans ses développements, le dino Dürrenmatt est allé plus loin et plus profond dans ses variations sur le Réduit national, mais la chose ne manque pas de sel.

Christian Kracht. Je serai alors au soleil et à l’ombre. Jacqueline Chambon, 142p. °°  Suter ou l’excellence

Suter ou l’excellence

Martin Suter est au roman suisse à succès ce que Roger Federer est au tennis mondial : il réussit. Avec de vraies réussites romanesques, à commencer par Small World, étonnante plongée dans le dédale de la maladie d’Alzheimer, et des récits d’époque magnifiquement ficelés, abordant à chaque fois des thèmes intéressants au fil de stories crédibles. Storyteller : c’est l’auteur nouveau qui séduit sans faire forcément la pute, ce qu’un certain milieu littéraire a de la peine à avaler, qui rêve de réussite « pure ». À cet égard, Le cuisinier joue sur un velours tout de même équivoque : la passion des gens pour la cuisine, et en l’occurrence corsée de pouvoirs aphrodisiaques, et la mauvaise conscience des Suisses par rapport aux immigrés, en l’occurrence Tamouls. Résultat ? Une excellente story, fine et sensible, bien documentée sur les milieux traversés, propre en ordre comme un match de « rodgère », le top de la compétence, mais c’est ailleurs qu’on ira chercher failles et les vertiges qui font la grande littérature.

Martin Suter. Le Cuisinier. Christian Bourgois, 343p. °° La tache américaine

La tache américaine

Après Bret Easton Ellis, avec American Psycho, et La Tache de Philip Roth, un nouvel auteur se révèle en force avec un roman qui met en contraste deux sociétés antinomiques : celle des nouveaux traders de Wall Street, prêts à tout pour faire de l’argent avec l’argent, et celle de l’ancienne élite intellectuelle que représente la vieille prof d’histoire Charlotte, sœur du Président du Trésor. Entre Douglas Panning le battant sans scrupules, marqué à vie par une bavure militaire qu’il a vécue durant la guerre du Golfe, et Charlotte, titube un tout jeune ado sans repères dont le père, ruiné et suicidé, symbolise la ruine d’un Système déliquescent. Le roman ne se réduit pas pour autant à une démonstration : c’est un livre vrai qui fait mal, admirablement conçu et construit, filtrant aussi bien les composantes complexes de l’économie, et restituant aussi les nuances physiques ou affectives de la vie. À mes yeux : une des lectures les plus marquantes de l’année.

Adam Haslett. L’intrusion. Gallimard, 362p. °°°°  Un amour paradoxal

Un amour paradoxal

Après deux premiers romans affirmant une voix et une vision du monde assez proche de celle de Jacques Chessex, sur fond de puritanisme et de désirs contrariés, Anne-Sylvie Sprenger relève un défi romanesque assez casse-cou en revisitant le drame de Natascha Kampusch, la séquestrée autrichienne, dans un contexte romand et avec une paire de personnages crédibles en dépit de l’extravagance de leur confrontation. On connaît le phénomène qui fait s’attacher un otage à ses gardiens, précisément documenté par Kampusch. Mais la romancière investit ici un espace narratif propre, où la séquestrée devient en somme le maître du jeu, aimante et donneuse de vie, que son prédateur névrosé ne parviendra pas à suivre dans son dessein libérateur. Elliptique, et parfois abrupt, le roman n’en pose pas moins de vraies questions, et sa musique y ajoute.

Anne Sylvie Sprenger. La veuve du Christ. Fayard, 152p. °°° Volodine multiface

Volodine multiface

Trois romans d’un coup, sous trois pseudos différents, à commencer par Ecrivains d’Antoine Volodine : cela devait faire un grand coup éditorial, qui a été dûment relayé par les médias, mais dont il reste quoi passé l’effet d’annonce ? C’est ce que je me demande tout de même après une année, et même appréciant la tentative de Volodine de constituer tout un univers imaginaire parallèle, aux multiples ramifications. Cela étant, et pour l’essentiel, la démarche collective du post-exotisme me semble de plus en plus montrer ses limites, manifestes en tout cas dans la mise en relation de ces trois livres de Volodine, Manuela Draeger et Lutz Bassman. Rien à voir, évidemment, avec le développement des œuvres hétéronymique d’un Pessoa, inventant à chaque fois des langues et des univers différents. Ici, l’idée d’un collectif travaillant à divers degrés sur une œuvre multiforme est intéressante à l’état de projet, mais son aboutissement littéraire laisse tout de même perplexe, pour parler gentiment.

Antoine Volodine. Ecrivains. Seuil, 185p. Lutz Bassmann. Les aigles puent. Verdier, 160p ; Manuela Draeger, Onze rêves de suie. L’Olivier, 196p. °° Premier galop

Premier galop

Le critique littéraire guette la relève avec attention, impatient de découvrir une nouvelle voix, et particulièrement dans la jeune génération. Or il m’a semblé déceler, chez Cécile Coulon, comme chez Sacha Sperling à la fin de l’année précédente, un ton et une vivacité, un talent de narration et un potentiel annonçant peut-être un écrivain à venir en dépit des limites de cette variation « américaine » sur des thèmes rabattus par des auteurs « cultes » à la Carver et autres Carson McCullers. Reste à voir si la promesse de ce premier roman se confirmera, comme on l’attend aussi de Sperling…

Cécile Coulon. Méfiez-vous des enfants sages. Viviane Hamy, 107p. °° Comme un chœur proustien

Comme un chœur proustien

L’évidence d’un talent littéraire nouveau avait été remarquée dès la parution d’Une éducation libertine, confirmée avec Le sel, deuxième roman de Jean-Baptiste del Amo d’une tonalité toute différente. Les relations « sourdes » entre membres d’un même clan familial en tissent la substance vocale, très finement modulée par des dialogues qui s’inscrivent dans le flux d’une narration à multiples points de vue. Parfois trop marqué, le tour « littéraire », parfois trop ostensiblement « poétique» du roman nuit à son déploiement naturel puissant, lié à des situations fortes. Bien dessinés pour la plupart, les personnages pèchent ici et là par schématisme, à la limite de la caricature, à commencer par la figure du père dominateur contesté dans ses positions. Encore un peu formaliste et fié, le roman annonce cependant un vrai tempérament d’écrivain dont la modulation narrative du temps en impose.

Jean-Baptiste del Amo. Le Sel. Gallimard, 284p. °°

L’imagination « sociologique » des écrivains francophones est assez pauvre, et notamment en Suisse romande. J’entends par là que rares sont les auteurs qui traduisent, par leur observation, les faits et les mouvements significatifs qui « travaillent » nos sociétés en mutation, ou qui captent les faits de langage caractéristiques de ces changements, comme sait les ressaisir un Michel Houellebecq. Or, avec plusieurs romans et autres recueils de nouvelles, Antonin Moeri a bel et bien montré cette capacité, corsée par un sens du comique, du grotesque ou de la dérision qui font merveille dans son dernier recueil, savoureux en diable et ressaisissant un climat « classe moyenne » typique de la nouvelle société consommatrice et « positive » en diable. La chose est d’autant plus cocasse que ces nouvelles se passent, pour majorité, dans un bourg de la riviera lémanique chère au vieux Ramuz, qui souffrirait sans doute de voir à quel point le village planétaire a colonisé nos vénérables rivages vignerons où se pointent informaticiens névrosés et négresses pétant de santé…

Antonin Moeri. Tam-tam d’Eden. Campiche, 235p. °°°

Une voix nouvelle

Une voix nouvelle

Surprise épatante dès les premières pages de L’Embrasure : une voix, un allant irrépressible, un regard sur l’homme et la nature marquent l’apparition d’un nouvel écrivain en la personne de Douna Loup. On pense à La Bouche pleine de terre de Branimir Scepanovic en lisant ce récit d’un chasseur confronté à l’énigme de la destinée humaine, et aux instances secrètes de la mort, qui a cru pouvoir vivre en parfaite autarcie masculine et découvre un autre monde avec celle qui a été rebaptisée Eva. Sans une hésitation, malgré le recul des mois, ce livre m’apparaît comme un des cadeaux de l’année 2010, promesse qui nous fait attendre beaucoup de la jeune romancière genevoise.

Douna Loup. L’Embrasure. Mercure de France, 184p. °°°  Le roman à venir

Le roman à venir

Tonique et passionnant de bout en bout : tel m’est apparu Naissance d’un pont de Maylis de Kerangal, listé sur la plupart des grands prix et gratifié d’un très mérité Médicis. La mention actuelle de Jules Romains fait très vieux jeu, que John Dos Passos mettait pourtant bien plus haut, à l’époque, qu’un Sartre ou que d’autres romanciers français, pour sa vision panoramique de la métropole parisiennes (Dans Les Hommes de bonne volonté) et sa façon de faire parler la communauté des hommes. En l’occurrence, la romancière nous propose un vrai roman de la mondialisation, dont le chantier géant du pont de Coca est le lieu. Epique et lyrique, polyphonique et conçu comme un merveilleux meccano mobile, ce roman vaut enfin par son rythme et ses qualités d’évocation, qui pallient ses limites dans la réalisation de ses personnages, dont la plupart restent stylisés, voire un peu schématiques.

Maylis de Kerangal, Naissance d’un pont. Verticales, 315p. °°°°

Un génie revêche

Un génie revêche

Après Zatopek et Ravel, Jean Echenoz faufile une troisième biofiction sur le canevas de la vie et des oeuvres d'un ingénieur-artiste dont nous suivons l'irrésistble ascension, dans l'Amérique en train de s'électrifier à outrance, puis le déclin et la chute en douceur, dans un tourbillon plus ou moins odorant de plumes de pigeons - une autre de ses passions. En filigrane se module une réflexion-méditation frottée d'un rien de mélancolie, sur la captation des inventions des poètes par les tâcherons de l'utilitaire, la solitude de l'artiste et la beauté de l'Inutile. Tout cela porté par une écriture fluide et merveilleusement évocatrice, avec quelque chose de souplement constructiviste, si l'on ose dire - et l'on ose.

Jean Echenoz. Des éclairs, 180p. °°°

Adieu à Georges Haldas

Candide nègre

Candide nègre

Ce livre manquait, qui joue avec brio sur les clichés de ce qu’on pourrait dire le Feuilleton planétaire, avec son carnaval échevelé de fantasmes recyclés tous les jours par les médias mondiaux. Le modèle voltairien du Candide n’est pas immédiatement évident, et pourtant c’est bien cette figure de témoin plus ou moins ingénu que l’auteur promène d’Afrique à Hollywood, puis des paradis du tourisme sexuel à la Suisse des femmes de banquiers frustrées. Peut-être déstabilisé, dans les premières pages, par la charge énorme sur l’Afrique à la fois pillée et cupide, le lecteur comprend ensuite que tout le roman se développe en deuxième degré sarcastique, parfois jusqu’à saturation. L’abus des marques citées, comme chez Bret Easton Ellis, ou des références musicales constituant la « bande-son » du livre, alourdit l’ouvrage, dont le tonus reste impressionnant.

Jean-Michel Olivier. L’Amour nègre. Bernard de Fallois/ L’Age d’Homme, 350p. °°°

Bonaparte au col de l'Histoire

Bonaparte au col de l'Histoire

C'est un récit des plus originaux que ce nouvel aperçu, qu'on pourrait dire intimiste et très minutieusement descriptif, au demeurant, du fameux épisode du passage du Saint-Bernard par Bonaparte et son armée, en mai 1800. Comme en abyme, puisqu'il s'agit d'une leçon particulière à épisodes commandée au narratateur par un bon père, pour l'édification d'une demoiselle Oth, sa fille, l'épique épisode joue beaucoup sur un subtil mimétisme, puisque le prof s'ingénie à capter l'attention de sa pupille plutôt fascinée par telle maîtresse de Bonaparte en Egypte, tel fringant général (le superbe Desaix promis à la plus subite mort à Marengo) ou tel prince victime du sombre sacrifice qu'on sait (le duc d'Enghien), quand elle ne s'intéresse pas plus trivialement à l'intendance, détaillée à la folie. Or, de tout cela se dégage une vision kaléidoscopique du drame napoléonien, traité dans une sorte de spirale temporelle relevant de la rêverie romanesque au meilleur sens.

Jean-Yves Dubath. Bonaparte et le Saint-Bernard. D'autre part, 153p. °°°

On se rappelle en souriant les dadais provinciaux de Fellini, dans Les Vitelloni, en suivant les pérégrinations du double romanesque d'Alain Bagnoud, fils de vigneron du Valais qui débarque à Genève pour y faire ses études de lettres non sans hésiter entre les carrières de chanteur de rock, de peintre ou d'écrivain. Le titre de ce troisième volet d'un triptyque autiobiograpique (après La Leçon de choses en un jour et Le jour du dragon) est emprunté à un standard de Marclette Honoré, The Blues of passing vocations, sur lequel ont rêvé le protagoniste et ses compères Dogane (le fils d'immigrés italien dandy dont les errances sexuelles inquiètent un peu son ami), Léonard (le chanteur et guitariste du groupe The Dragon), entre autres figures de cette semi-bohème juvénile détonant plus ou moins dans la communauté encore soudée du lieu, où les émules de Dylan & Co se contentent pour le moment de faire les bals locaux...

Après un début qui rend bien le malaise du jeune plouc débarquant dans la grande ville froide où il a le sentiment d'être snobé par tout le monde, l'auteur égratigne les poses artificielles des étudiants se piquant de modernité jargonnant à qui mieux mieux, dans une veine qui se veut satirique mais qui lui convient peu, par trop lourdingue. Bien meilleur dans l'évocation des atmosphères et des personnages de son environnement naturel, et surtout après son retour au pays, Alain Bagnoud excelle à saisir la gêne liée au choc des mentalités, entre parents paysans et jeunes gens en train de s'américaniser, Valais traditionnel et nouvelle culture émancipée. Au fil de dialogues aussi elliptiques que significatifs, avec pudeur et tendresse, l'écrivain restitue bien ce moment des grandes espérances universalistes des années 70 en butte à la réalité rabat-joie de la Suisse profonde.

Alain Bagnoud. Le Blues des vocations éphémères. L'Aire,206p. °°

Portrait en creux

Portrait en creux

J.M. Coetzee n'est pas du genre à se flatter, comme on a déjà pu le constater à la lecture des Scènes de la vie d'un jeune garçon et de Vers l'âge d'homme, deux premiers récits à caractère autobiographique. Or il va beaucoup plus loin, dans L'été de la vie, en développant un portrait post mortem de l'homme qu'il a été dans l'Afrique du Sud des dramatiques années 1970, par le truchement d'une enquête biographique menée par un universitaire auprès de quatre femmes et d'un collègue. Le résultat est saisissant, relevant du vrai roman en abyme et jouant sur la multiplication des points de vue et la variété des genres, entre carnets et inteviews. D'un témoignage à l'autre, c'est en outre le portrait des témoins qui se dessine en même temps que celui de l'écrivain défunt dont rien ne permettait de penser, alors, qu'il allait élaborer une oeuvre majeure tant il semblait un homme ordinaire, voire falot. On se rappelle le magnifique Elizabeth Costello et ses aperçus sur les télescopages de la littérature et du réel, en lisant ce livre tendre et drôle, extraordinairement poreux et subtil, mobile, lucide et sourdement sensuel.

J.M. Coetzee. L'été de la vie. Traduit de l'anglais par Catherine Lauga du Plessis. Seuil, 315p. °°°°

Raphaël Fayolle a le sens de la narration, et plus précisément le sens du conte, au sens où l'entendait et le pratiquaient un Marcel Aymé ou un Pierre Gripari. Qui plus il est, il lui vient des idées absolument originales qu'il parvient à moduler de façon asticieuse et intelligible, avec des trouvailles épatantes et une sorte de poésie fluide et plastique qui rappelle un peu, aussi, les conteurs d'une certain réalisme magique italien ou latino-américain. Sept couleurs, de La Maison rose introduisant un saisissant paradoxe, aux Escarpins rouges nimbés d'enfantine cruauté, en passant par Le ballon jaune à la chute terrifiante, ordonnent cette suite incessamment surprenante d'histoires alternant aussi les climats et les intensités, où lon constate qu'un Châle orange peut former un contraste parfait avec le noir de telle nouvelle. Le titre du recueil annonce lui aussi la couleur, où l'humour le dispute à la fantaisie des situations et des rebondissments, mais avant d'être mort on est content de se faire plaisir avec une telle lecture...

Raphaël Fayolle. À la fin tout le monde est mort. Editions Jean-Paul Bayol, coll. L'Esprit de l'escalier, 154p. °°°

(Suivront des notices sur Anne-Lise Grobéty, René Girard, Philippe Muray, Pierre-André Milith, François Beuchat, Sébastien Meyer, Bertrand Redonnet, Jean d'Ormesson, Jay Parini, Michel Houellebecq, etc.)

Cotations de JLK

° Passable.

°° Appréciable.

°°° Recommandable

°°°° Incontournable.

°°°°° Insupérable.

François Nourissier, Jacques Chessex et la Suisse

François Nourissier, Jacques Chessex et la Suisse

Vous n’êtes pas d’accord avec Stéphane Hessel ? Eh bien, indignez-vous donc, mais n’en appelez pas à la justice humaine ou divine ! Voilà ce que je me disais l’autre jour en pleine nature immaculée, et par delà le col, descendant vers le lac gelé, comme un parfum d’enfance, le souvenir du lac de Sauvabelin (« On patine à Sauvabelin », annonçaient des pancartes en ville de Lausanne), les images de Breughel me revinrent pêle-mêle avant de passer Le Pont, Le Lieu où crèche le vieil indigné par excellence que représente Gaston Cherpillod, et finalement Le Sentier et son îlot de vraie culture et de liberté symbolisé par la libraire d’ancien et de moderne que tient Philippe Jaussy à l’enseigne de La Pensée sauvage.

Vous n’êtes pas d’accord avec Stéphane Hessel ? Eh bien, indignez-vous donc, mais n’en appelez pas à la justice humaine ou divine ! Voilà ce que je me disais l’autre jour en pleine nature immaculée, et par delà le col, descendant vers le lac gelé, comme un parfum d’enfance, le souvenir du lac de Sauvabelin (« On patine à Sauvabelin », annonçaient des pancartes en ville de Lausanne), les images de Breughel me revinrent pêle-mêle avant de passer Le Pont, Le Lieu où crèche le vieil indigné par excellence que représente Gaston Cherpillod, et finalement Le Sentier et son îlot de vraie culture et de liberté symbolisé par la libraire d’ancien et de moderne que tient Philippe Jaussy à l’enseigne de La Pensée sauvage. La Pensée sauvage, où Philippe Jaussy règne en homme libtre, est un lieu où l’on respire au milieu des éditions de tous les siècles, de tels vieux rossignol du XVIIIe où un Dominicain vous livre tous les secrets de la peinture, à tel numéro de Bibi Fricotin ou à tel album NPCK, entre autres curiosités à n’en plus finir. J’y ai déniché récemment une édition de De l’amour, premier grand livre de Stendhal publié en Suisse au lendemain de la guerre. Une préface y défend précisément ces lieux préservés, îlots d’intelligence et de sensibilité, que sont les librairies et les bibliothèques où souffle encore l’esprit.

La Pensée sauvage, où Philippe Jaussy règne en homme libtre, est un lieu où l’on respire au milieu des éditions de tous les siècles, de tels vieux rossignol du XVIIIe où un Dominicain vous livre tous les secrets de la peinture, à tel numéro de Bibi Fricotin ou à tel album NPCK, entre autres curiosités à n’en plus finir. J’y ai déniché récemment une édition de De l’amour, premier grand livre de Stendhal publié en Suisse au lendemain de la guerre. Une préface y défend précisément ces lieux préservés, îlots d’intelligence et de sensibilité, que sont les librairies et les bibliothèques où souffle encore l’esprit. Librairie-galerie La Pensée sauvage, au Sentier. 13, route Neuve. Horaires: mercredi: 14h-19h; Samedi: 9h-16h. Tel: 077 422 29 59. La librairie déménagera en mars au Pont.

Librairie-galerie La Pensée sauvage, au Sentier. 13, route Neuve. Horaires: mercredi: 14h-19h; Samedi: 9h-16h. Tel: 077 422 29 59. La librairie déménagera en mars au Pont.

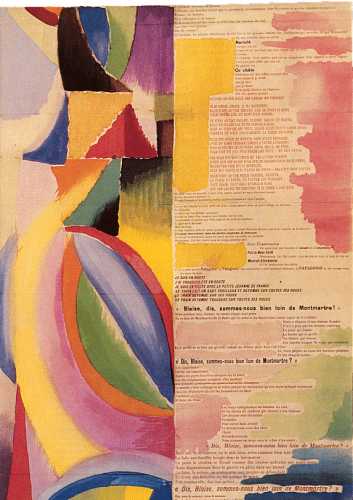

Miriam Cendrars. Cendrars, L'or d'un poète. Découvertes Gallimard, nouvelle édition.

Miriam Cendrars. Cendrars, L'or d'un poète. Découvertes Gallimard, nouvelle édition.