À La Désirade, ce mardi 25 janvier. – Je découvre ce matin, sur le blog de La Tribune de Genève, à l’enseigne des Blogres d’écrivains, le premier écho publié à la lecture de L’Enfant prodigue, sous la plume de mon ami Antonin Moeri. Cela me touche fort. Les gens qui me détestent ou qui ne peuvent pas piffer Antonin concluront évidemment au copinage. Ils auront tout à fait raison. Tonio et moi sommes de vieux copains. Il m'est arrivé maintes fois, naguère ou jadis, de promener feu mon chien Cliff avec son père, Emile Moeri, cardiologue et médecin attitré de Charles-Albert Cingria. Je viens par ailleurs d'encenser le dernier recueil de nouvelles d'Antonin, Tam-Tam d'Eden. Donc il eût été outrageusement indécent qu'il ne me renvoyât pas l'ascenseur deux mois après. Ah les vendus ! Les culottés ! Tous pourris-gâtés...

Mais voilà ce qu'écrit Antonin Moeri de L'Enfant prodigue:

Mais voilà ce qu'écrit Antonin Moeri de L'Enfant prodigue:

« Qu’il évoque un square parisien, les vagues du Grand Océan, une promenade à Tokyo, le tableau d’un maître ancien ou une nouvelle de Patricia Highsmith, Jean-Louis Kuffer a l’art de capter l’attention de celui qui l’écoute. Une lecture attentive des textes de Charles-Albert Cingria a certainement développé chez lui cette disposition. C’est à quoi je songeais hier soir, dans une cave veveysane, où JLK a lu des passages de son dernier roman L’enfant prodigue, paru aux éditions D’autre part.

C’est dans un état voisin de la transe qu’il a rédigé ce livre. Les bonheurs d’écriture y sont si nombreux qu’un lecteur de ma sorte ne peut que donner son adhésion. L’enfance, la découverte des mots, puis des premiers émois liés à ce qu’il est convenu d’appeler la sexualité, la naissance et le premier fou rire d’une fille du narrateur, le lyrisme de nos dix-huit ans, le roman familial, la conscience de la finitude et de la mort, l’aube où le conteur ressaisit les parfums, les sonorités, les grondements, les soupirs et les couleurs d’un monde avec lequel une réconciliation est enfin possible, tout cela est raconté dans une langue de jubilation et de foisonnement qui vous entraîne comme un swing ou un quatuor de Shostakovitch.

Foisonnement des comparaisons, des propos entendus, des images, des mots à tout faire, des verbes surprenants, des cadences et des répétitions. JLK fait danser la phrase, lui insufflant une efficacité mimétique. Il nous fait voir ce qu’il imagine, il nous promène dans le cirque de sa mémoire avec la verve d’un prestidigitateur. Il ne se contente pas de décrire ou de faire parler des personnages, il apprivoise les mots, les nourrit, les soigne, les charge d’un sens particulier. Il fait chanter les oiseaux qui nichent en eux. Comme si le logos était notre seule défense contre la mort.

Et c’est cela que nous communique l’auteur. Par-delà bien et mal, un amour véhément de la vie qui n’évacue pas l’attention aux autres, à la femme demeurée que violentent les lascars du quartier, au petit Mickey méprisé par son père, battu par sa mère, et qui choisira la mort violente en se jetant sous un train. L’enfant prodigue est un long et magnifique poème que nous sommes invités à habiter. »

À La Désirade, ce dimanche 26 février. - Il y a un mois que mon dernier livre a paru, et les échos qui m'en reviennent sont tous assez favorables, mais l'un d'eux me touche plus que les autres, d'un compère de blog que je n'ai jamais rencontré mais que je connais un peu comme un frère lointain, dont j'ai lu deux livres, qui m'a envoyé une merveilleuse peinture et qui vit aujourd'hui à Sheffiled en Angleterre avec les siens.

À La Désirade, ce dimanche 26 février. - Il y a un mois que mon dernier livre a paru, et les échos qui m'en reviennent sont tous assez favorables, mais l'un d'eux me touche plus que les autres, d'un compère de blog que je n'ai jamais rencontré mais que je connais un peu comme un frère lointain, dont j'ai lu deux livres, qui m'a envoyé une merveilleuse peinture et qui vit aujourd'hui à Sheffiled en Angleterre avec les siens.

Il s'agit de mon ami Bona Mangangu qui m'a envoyé, l'autre soir, cette lettre que je tiens à publier ici, après l'en avoir remercié tout personnellement, d'abord parce qu'elle est belle et émouvante et ensuite parce qu'elle témoigne de la qualité des relations possiblement établie spar le truchement des blogs ou des réseaux sociaux.

Un livre est une bouteille à la mer, et bienheureux celui qui en reçoit une réponse de cette qualité:

«Cher grand! J'ai promis de revenir vers toi après la lecture de L’enfant prodigue. Hélas, j'en suis au point où un terrible silence me pousse à rejoindre la cohorte de ceux qui ont choisi de se taire pour laisser pénétrer l'émouvante beauté des choses en eux, l'émouvante beauté de tes mots, l'émouvante beauté de ce qu'ils véhiculent. Comment me délivrer de ce point où les mots impatientent pour dire l'indicible? Voici donc les mots qui ne peuvent dire ce qu'il faudrait dire en pareille circonstance. Les mots de rien, les mots tournant sur le vide, les mots happés par le vide d'une bouche close. Je regarde autour de moi. Aucune présence, les enfants sont ailleurs. J'ai cependant la sensation d'être entouré d'une présence. C'est une ombre. Comment fait-on pour s'appuyer sur une ombre? Elle semble épaisse, parfois labile, souvent légère. Comment la serrer dans mes bras? Il me reste la voix, pour aller d'un point à un autre, dans les allées du temps sans me déplacer dans l'espace. Comment dire l'indicible lorsqu'on porte des couteaux dans la gorge, des rouleaux dans la voix. Non, non, les silencieux ne se taisent pas à jamais. Ils entendent, ils nous parlent, ils écoutent. Des voix vont et viennent. Celles que tu convoques, celles que ton Oratorio de l'enfance évoque, les miennes également, par ricochet; celles que je ne peux décrire, celles qui ont longtemps rejoint le royaume des aubes sans fin. Ta voix a libéré la mienne en me rendant tour à tour bègue, aveugle, bavard, clairvoyant. Et c'est par cette opération que je puis désormais faire bégayer le palimpseste redoutable de ma propre mémoire, je puis faire trembler mes ombres, convoquer leurs voix. Comment dire lorsqu'on porte les rouleaux dans la gorge, comment dire? J'écoute Novalis: « Parler pour parler est une forme de délivrance ». C'est ce que je fais en ce moment. Puis, te dire merci pour m'avoir transmis autant d'émotions, autant de frissons par ta poésie. Cela fait longtemps que je n'ai éprouvé de telles sensations devant un livre. Merci pour l'Enfant, du fond du coeur. Mon corps est enceint d'un enfant à venir. Pardon pour le bégaiement que tes mots ont suscité. »

Bona, le bègue.

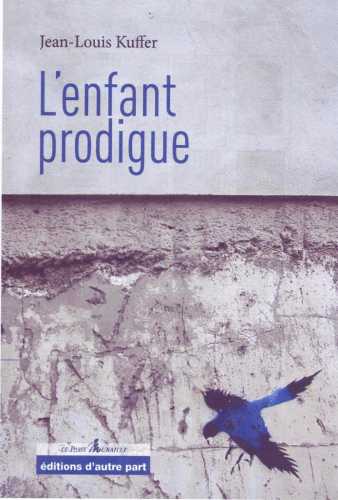

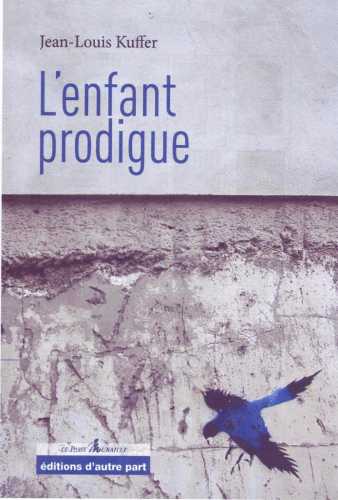

Jean-Louis Kuffer. L'Enfant prodigue. Editions d'autre part, coll. Le Passe-Muraille, 288p.

Mais voilà ce qu'écrit Antonin Moeri de L'Enfant prodigue:

Mais voilà ce qu'écrit Antonin Moeri de L'Enfant prodigue:  À La Désirade, ce dimanche 26 février. -

À La Désirade, ce dimanche 26 février. -