Cette nuit approchant de la nuit des ombres, là-bas à Golgotha, m’est revenue, en rêve, la vision de l’ange des douleurs, sur son espèce de brancard, entre les deux enfants du quartier des Oiseaux, le petit et le grand Ivan, je l’ai revu les ailes en berne et la face cachée, tout navré à ce que disait son être visible, tout accablé, tout affligé, tout écrasé par le poids du monde. La face de l’ange était peu visible, dissimulée par le bandeau lui recouvrant les yeux, mais les douleurs irradiaient de son être visible, et je me suis rappelé tous ceux, au quartier des Oiseaux, que le poids du monde avait ainsi écrasés et affligés.

Cette vision de l’ange des douleurs m’écrase et m’afflige à chaque éveil, mais à ce sentiment premier d’écrasement et d’accablement succède bientôt celui de la reconnaissance émerveillée devant cela simplement qui est, que me figure ce matin le visage endormi de Ludmila.

Dans l’orbe paisible du visage de Ludmila, j’ai revu ce matin la demeurée Augustine tournant comme un pantin de laine entre les mains de ses persécuteurs, à l’autre bout du quartier des Oiseaux, vers le bois de la Grêle, et j’ai revu Mickey, le sournois que disait sa mère, le mal venu, le mal fait, j’ai revu la pauvre fille qui recevait, j’ai revu tous les mal fichus et les mal barrés, j’ai revu les nouveaux étrangers mal reçus des nouveaux blocs prolétaires du quartier des Oiseaux, j’ai revu le tiers et le quart-monde mal habités du quartier de notre enfance peu à peu gagné par la ville – j’ai revu les démons de la ville auxquels je me suis mêlé, j’ai revu le démon de la vie mêlée gagner le quartier des Oiseaux au dam des purs siégeant dans leurs tribunaux dont j’aurai toujours bravé les attendus, j’ai retrouvé les ombres transies du quartier des Oiseaux dans l’image de cet ange porté par deux lascars mal fagotés en lesquels je nous ai reconnus, les enfants.

Il nous incombe ainsi de porter les anges fracassés, me dis-je ce matin à l’approche de la nuit des douleurs, me remémorant la mort de Pilou et regardant le visage endormi de Ludmila. Mais Pilou est-il si mort que ça puisqu’il vit en moi ? Et Mickey le maudit mourra-t-il jamais tant que je vivrai et que des enfants, aux Oiseaux, continueront de se lever afin de le porter et de le soulager ? Et ne faut-il pas voir aussi, dans l’accablement de l’ange aux yeux bandés, l’accablement même de la mère de Michel le désespéré après qu’il s’est jeté sous le train, la laissant seule face à son regret lancinant de ne l’avoir jamais pris dans ses bras ? Et saurai-je, oserai-je seulement dire la tristesse d’enfance adolescente de Ludmila ?

Michel et sa mère, autant que l’Augustine elle aussi persécutée au quartier des Oiseaux, et tous les persécutés du monde dans lequel nous vivons, me regardent ce matin griffonner à tâtons ces mots sans suite apparemment. Or, qui étions-nous du vivant de Pierre-Louis, dit Pilou, et de Mickey, prénom Michel, et quelle prière de l’ange flagada, entre ses deux chenapans navrés du quartier des Oiseaux, nous lavera-t-elle de notre péché mortel au jardin du souvenir où les cendres de mon frère ont rejoint la poussière d’étoiles éteintes de tous les enfants de tous les âges du quartier des Oiseaux et de PARTOUT ?

°°°

Il fit tellement nuit cette nuit-là, tellement froid et tellement seul que l’éveil leur fut comme un rivage qu’ils atteignirent à genoux, puis il fallut se lever et ils se levèrent, il fallut paraître dans les villages et les villes et sourire, parler, travailler avec tous ceux-là qui s’étaient trouvés tellement seuls dans le froid de cette nuit-là…

À présent laisse-toi faire par la vie, lâche prise le temps d’un jour en ne cessant de tenir au jour qui va, ne laisse pas les bruyants entamer ta confiance, ne laisse pas les violents entacher ta douceur, confiance petit, l’eau courante sait où elle va et c’est à sa source que tu te fies en suivant son cours…

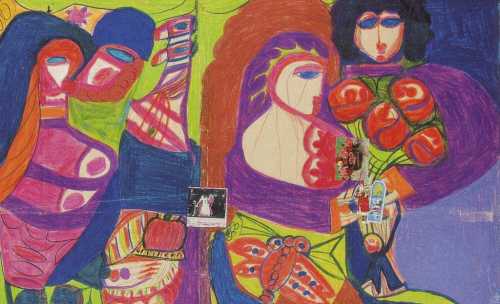

Délivre-toi de ce besoin d’illimité qui te défait, rejette ce délire vain qui te fait courir hors de toi, le dessin de ce visage et de chaque visage est une forme douce au toucher de l’âme et le corps, et la fleur, et les formes douces du jour affleurant au regard des fenêtres, et les choses, toutes les choses qui ont une âme de couleur et un cœur de rose – tout cela forme ton âme et ta prose…

Et dis-toi pour la route que le meilleur de toi, qui n’est pas de toi et que ton nom incarne cependant, c’est tout un, est le plus fragile en toi et que cela seul mérite d’être protégé par toi, renoué comme un fil te renouant à toi et qui te relie à Dieu sait qui ou quoi que tu sais au fond de toi…

Tout le jour à chanter le jour tu en es venu à oublier l’envers du jour, la peine du jour et la pauvreté du jour, la faiblesse du jour et le sentiment d’abandon que ressent la nuit du jour, le terrible silence du jour au milieu des bruyants, la terrible solitude des oubliés du jour et des humiliés, des offensés au milieu des ténèbres du jour…

La nuit des ombres sera la plus longue et la pire des nuits, durant laquelle tout sera retourné.

Ce n’est qu’au bout de la pire des nuits que nous connaîtrons ce qui s’oppose à la lumière. On nous dit ce matin encore de la pire des nuits que tout obéit à la volonté de Dieu : ces corps en plaies, ces corps ratés de naissance, ces corps ne portant même pas leurs têtes et ces têtes te regardant d’en bas, on arrive dans cet enfer des corps par de longs couloirs sans yeux, le nouveau jour est lancé et c’est reparti pour les râles voulus par Dieu, comme on dit. Ce sera la même folie et le même chaos insensé, louée soit ta Création Seigneur Très Bon, on me dit ce matin encore que tu bénis ces corps sans croix pour les porter – et je reste sans voix…

Cependant c’est au bout de la nuit des ombres que tu deviendras l’enfant porteur ou l’adolescent porteur de l’ange de la désolation qui est appelé à te rendre la vue. L’émouvante beauté de Mozart n’a pas d’autre source. L’émouvante beauté des parapluies de Ludmila n’a pas d’autre lien avec le ciel. L’émouvante beauté du ciel de Baudelaire tissé de boue n’a pas d’autre source. L’émouvante beauté de la boue originelle n’a pas d’autre source. L’émouvante beauté des femmes aux pieds du crucifié n’a pas d’autre source. L’émouvante beauté du feu pascal passant de main en main n’a pas d’autre source. L’émouvante beauté de l’enfant qui vient dont chaque mot vrai ou inventé diffuse la même aura sera la source même de l’aura.

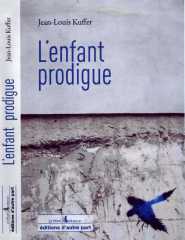

(Cet texte est extrait des dernières pages de L'Enfant prodigue, qui vient de paraître aux éditions d'autre part, dans la nouvelle collection Passe-Muraille. Vernissage le dimanche 23 janvier au Bout du monde, à Vevey, dès 18h.30. Lecture et chansons françaises, grecques et russes, par Maritou et Vania.)

Pour le 50e anniversaire de la mort du génial bourlingueur, le 1e 21 janvier 1961, l’édition fait florès

Pour le 50e anniversaire de la mort du génial bourlingueur, le 1e 21 janvier 1961, l’édition fait florès

(Extrait de L'Enfant prodigue, roman à paraître imminemment aux éditions d'autre part)

(Extrait de L'Enfant prodigue, roman à paraître imminemment aux éditions d'autre part)

(Extrait de L'Enfant prodigue, roman à paraître tout à l'heure aux éditions d'autre part)

(Extrait de L'Enfant prodigue, roman à paraître tout à l'heure aux éditions d'autre part)