Celui qui découvre son âge dans le regard des kids / Celle qui a ouvert une maison d’hôtes après des années de galère et deux maris usés / Ceux qui ont fait coloriser le portrait de leur garçon défunt au même âge que leurs actuels petits-enfants / Celui qui retrouve son pote Gaspard quarante ans après leurs belles années et chacun se félicite d’être resté si cool / Celle que les deux mecs ont convoitée à leur vingt ans et qui leur a préféré ce Victor avec lequel la vie ne fut pas drôle et qu’ils enterrent tous trois cet après-midi de crachin / Celui qui n’arrive pas à ne plus croire qu’il a dix-huit ans alors qu’il se sent dedans plus frais que jamais / Celle qui répète tellement qu’elle baisse qu’en effet elle baisse et que ça ne lui passera pas avant que ça nous prenne / Ceux qui baisent encore à 77 ans mais ce n’est pas si fréquent et peut-être moins important que ce n’est écrit dans les magazines visant les 40-60 / Celui qui se détourne quand il croise à la COOP un ancien condisciple progressiste de la fac de médecine auquel il se gêne d’avouer qu’il a fait fortune dans le domaine des farines carnées / Celle qui a tellement bien vieilli qu’elle fait la pige aux Barbies quadra et aux Bimbos quinquas / Ceux qui se retrouvent dans l’Espace Aînés où la solidarité règne leur a-t-on dit / Celui qui gère le Groupe de Conscience des homos octogénaires / Celle qui supervise les réus de délibération des retraités libres penseurs / Ceux qui se disent imperméables aux problèmes générationnels vu que selon eux l’humain reste l’humain entre autres pensées nobles / Celui qui a commencé de voyager vraiment pour faire le deuil de Claudine / Celle qui se fait tartir dans le Périgord noir depuis le départ de ce salaud d’Ancelin qu’elle a tant aimé au point d’en oublier les beignes et les bleus / Ceux qui ont tenu grâce à la canasta et aux séries genre Experts Miami / Celui qui dit volontiers « mon pauvre vieux » aux garçons de vingt ans se lançant dans la Carrière / Celle qui recommence à faucher des objets chers pour se donner un coup de jeune / Ceux qui montent un coup ensemble comme au bon jeune temps / Celui qui se vante de n’avoir jamais fauché de livres chez Maspéro par la même éthique de gauche qui le faisait razzier les librairies de la rue de Rivoli / Celle qui à vingt ans a peint un phallus vert sur le Rolls du principal actionnaire de son journal de bourges / Ceux qui sentent passer le temps en eux comme une ondulante rivière qui va se jeter dans un lac coulant lui-même très doucement vers le Sud en fleuve alluvionné jusqu’à la mer sur laquelle le soir la nuit fait penser à l’infini étoilé enfin tu vois comme on devient poète quand on est paralysée et que la télé est en panne, etc.

Celui qui découvre son âge dans le regard des kids / Celle qui a ouvert une maison d’hôtes après des années de galère et deux maris usés / Ceux qui ont fait coloriser le portrait de leur garçon défunt au même âge que leurs actuels petits-enfants / Celui qui retrouve son pote Gaspard quarante ans après leurs belles années et chacun se félicite d’être resté si cool / Celle que les deux mecs ont convoitée à leur vingt ans et qui leur a préféré ce Victor avec lequel la vie ne fut pas drôle et qu’ils enterrent tous trois cet après-midi de crachin / Celui qui n’arrive pas à ne plus croire qu’il a dix-huit ans alors qu’il se sent dedans plus frais que jamais / Celle qui répète tellement qu’elle baisse qu’en effet elle baisse et que ça ne lui passera pas avant que ça nous prenne / Ceux qui baisent encore à 77 ans mais ce n’est pas si fréquent et peut-être moins important que ce n’est écrit dans les magazines visant les 40-60 / Celui qui se détourne quand il croise à la COOP un ancien condisciple progressiste de la fac de médecine auquel il se gêne d’avouer qu’il a fait fortune dans le domaine des farines carnées / Celle qui a tellement bien vieilli qu’elle fait la pige aux Barbies quadra et aux Bimbos quinquas / Ceux qui se retrouvent dans l’Espace Aînés où la solidarité règne leur a-t-on dit / Celui qui gère le Groupe de Conscience des homos octogénaires / Celle qui supervise les réus de délibération des retraités libres penseurs / Ceux qui se disent imperméables aux problèmes générationnels vu que selon eux l’humain reste l’humain entre autres pensées nobles / Celui qui a commencé de voyager vraiment pour faire le deuil de Claudine / Celle qui se fait tartir dans le Périgord noir depuis le départ de ce salaud d’Ancelin qu’elle a tant aimé au point d’en oublier les beignes et les bleus / Ceux qui ont tenu grâce à la canasta et aux séries genre Experts Miami / Celui qui dit volontiers « mon pauvre vieux » aux garçons de vingt ans se lançant dans la Carrière / Celle qui recommence à faucher des objets chers pour se donner un coup de jeune / Ceux qui montent un coup ensemble comme au bon jeune temps / Celui qui se vante de n’avoir jamais fauché de livres chez Maspéro par la même éthique de gauche qui le faisait razzier les librairies de la rue de Rivoli / Celle qui à vingt ans a peint un phallus vert sur le Rolls du principal actionnaire de son journal de bourges / Ceux qui sentent passer le temps en eux comme une ondulante rivière qui va se jeter dans un lac coulant lui-même très doucement vers le Sud en fleuve alluvionné jusqu’à la mer sur laquelle le soir la nuit fait penser à l’infini étoilé enfin tu vois comme on devient poète quand on est paralysée et que la télé est en panne, etc.

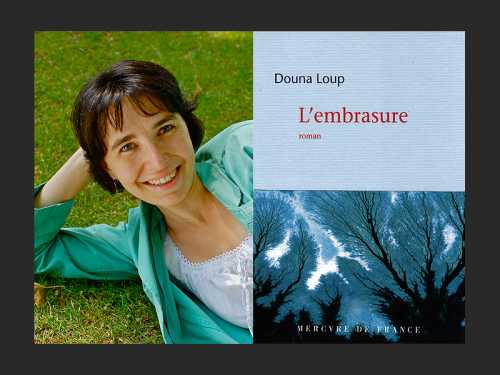

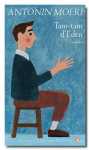

(Cette liste a été jetée dans les marges de Tam-Tam d’Eden, recueil de nouvelles d’Antonin Moeri à qui rien de ce qui passe avec le temps n'est étranger en dépit d'un présent foisonnant.)

Celui qui pète un câble dans la cuisine relookée de son compagnon de vie / Celle qui fait un AVC le jour de son back up / Ceux qui sont rattrapés par la crise financière dans leur entresol du quartier sous-gare / Celui qui note les dernières choses à faire avant d’ouvrir aux videurs de l’Entreprise / Celle qui fait la liste des objets de valeur laissés par l’oncle Archibald à ses nièces et neveux presque tous homophobes / Ceux qui ont fait le test avant de se pointer dans l’appartement du Belge où ils participeront à leur premier gang bang nokapote / Celle qui raconte sa mission dangereuse au Cachemire non sans remarquer le drôle de goût du sushi mal décongelé que la Neuchâteloise snob a servi à son cocktail / Ceux qui ont un sosie de Brad Pitt dans leur équipe de démarcheurs de contrats immobiliers genre néo-subprimes / Celui qui prend des somnifères pour pallier la présence de sa légitime / Celle qui prend des somnifères pour pallier son manque d’illégitimes / Ceux qui se sentent en prison dans leur pyjama rayé dont la lecture du dernier Marc Levy les fera peut-être s’évader on peut rêver-quand-même-ou-quoi / Celui dont le pacemaker s’affole sous les lignes à haute tension mais son cousin l’électricien lui dit qu’y a aucun rapport / Celle qui affole les portiques de l’aéroport de Nagoya avec ses nouvelles hanches de titane style Johnny / Ceux qui se disent que le pire n’est pas d’avoir une vieille peau dans son lit mais de ne plus savoir comment la ou le faire rire ou même sourire de ça / Celui qui avait notoirement les mêmes yeux que Tony Curtis et qui se sent ce matin bien seul / Celle qui se place ce soir sur une grille d’aération jouxtant la sortie du Brummel et qui se la joue Marylin sans le moindre effet à cause peut-être du poids de sa robe en lamé / Ceux qui rêvent de fonder un foyer stable pour en finir avec leur période de squat / Celui qui sort avec une lingère du Beau-Rivage pour se mettre à l’écoute du peuple / Celle qui offre des Navyboots à son gig équatorien pour le mettre à l’aise quand elle le sort au Club de Voile / Ceux qui se lèvent et menacent de partir à chaque fois que leur ami le Bulgare malmène sa conjointe suisse alors qu’il a juste le permis B / Celui qui insiste au brunch des cadres de l’Entreprise afin qu’on voie en lui un ami de la Chine / Celle qui a épousé celui qui ne s’intéresse qu’à ceux qui gagnent / Ceux qui ne gagnent pas à être connus même de loin, etc.

Celui qui pète un câble dans la cuisine relookée de son compagnon de vie / Celle qui fait un AVC le jour de son back up / Ceux qui sont rattrapés par la crise financière dans leur entresol du quartier sous-gare / Celui qui note les dernières choses à faire avant d’ouvrir aux videurs de l’Entreprise / Celle qui fait la liste des objets de valeur laissés par l’oncle Archibald à ses nièces et neveux presque tous homophobes / Ceux qui ont fait le test avant de se pointer dans l’appartement du Belge où ils participeront à leur premier gang bang nokapote / Celle qui raconte sa mission dangereuse au Cachemire non sans remarquer le drôle de goût du sushi mal décongelé que la Neuchâteloise snob a servi à son cocktail / Ceux qui ont un sosie de Brad Pitt dans leur équipe de démarcheurs de contrats immobiliers genre néo-subprimes / Celui qui prend des somnifères pour pallier la présence de sa légitime / Celle qui prend des somnifères pour pallier son manque d’illégitimes / Ceux qui se sentent en prison dans leur pyjama rayé dont la lecture du dernier Marc Levy les fera peut-être s’évader on peut rêver-quand-même-ou-quoi / Celui dont le pacemaker s’affole sous les lignes à haute tension mais son cousin l’électricien lui dit qu’y a aucun rapport / Celle qui affole les portiques de l’aéroport de Nagoya avec ses nouvelles hanches de titane style Johnny / Ceux qui se disent que le pire n’est pas d’avoir une vieille peau dans son lit mais de ne plus savoir comment la ou le faire rire ou même sourire de ça / Celui qui avait notoirement les mêmes yeux que Tony Curtis et qui se sent ce matin bien seul / Celle qui se place ce soir sur une grille d’aération jouxtant la sortie du Brummel et qui se la joue Marylin sans le moindre effet à cause peut-être du poids de sa robe en lamé / Ceux qui rêvent de fonder un foyer stable pour en finir avec leur période de squat / Celui qui sort avec une lingère du Beau-Rivage pour se mettre à l’écoute du peuple / Celle qui offre des Navyboots à son gig équatorien pour le mettre à l’aise quand elle le sort au Club de Voile / Ceux qui se lèvent et menacent de partir à chaque fois que leur ami le Bulgare malmène sa conjointe suisse alors qu’il a juste le permis B / Celui qui insiste au brunch des cadres de l’Entreprise afin qu’on voie en lui un ami de la Chine / Celle qui a épousé celui qui ne s’intéresse qu’à ceux qui gagnent / Ceux qui ne gagnent pas à être connus même de loin, etc. Inlassablement je regarde les visages, et partout le drame, inscrit en rides et en traits durcis ou épurés au contraire; et les humbles, muettes figures de l’autobus ou de la salle d’attente; et la comédie des peaux liftées, tendues comme sur autant de masques d’un éreintant carnaval; et la ménagerie, le casoar ou le sanglier; et le cabinet de curiosités des natures subies ou sublimées, la babine sexuelle ou l’icône de vieux bois.

Inlassablement je regarde les visages, et partout le drame, inscrit en rides et en traits durcis ou épurés au contraire; et les humbles, muettes figures de l’autobus ou de la salle d’attente; et la comédie des peaux liftées, tendues comme sur autant de masques d’un éreintant carnaval; et la ménagerie, le casoar ou le sanglier; et le cabinet de curiosités des natures subies ou sublimées, la babine sexuelle ou l’icône de vieux bois.