Digressions d’un égoïste progressiste

Entretien avec René Zahnd

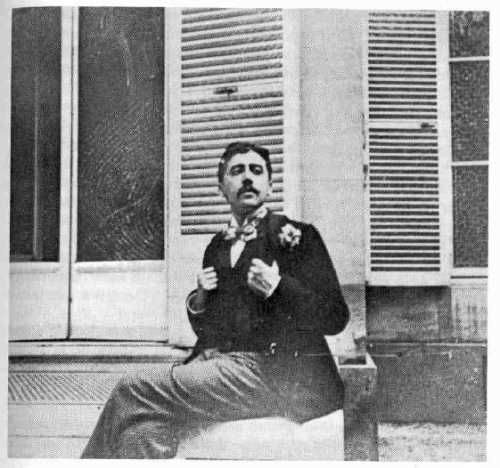

Lorsqu’on le rencontre, le récipiendaire 2009 du Prix européen de l’essai Charles Veillon évoque tout à la fois un promeneur qui, de son élégante silhouette, parcourt les routes de ce monde le nez au vent et un de ces curieux à l’érudition gourmande qui brasse les références, fouillant les bibliothèques, d’abord pour se frotter aux grandes oeuvres référencées, puis pour emprunter des chemins de traverse. Ses propres livres, du monumental Danube aux textes de théâtre tels que L’Exposition sont un impertinent défi lancé aux férus de classification. Ils semblent des digressions qui se répondent d’ouvrage en ouvrage, des interrogations flâneuses, tout un corps organique dont le coeur palpitant serait l’humain lui-même. Nous l’avons rencontré lors de son récent passage à Lausanne.

– Vous parcourez le monde pour parler de littérature. S’adresse-t-on de la même façon à tous les publics ?

– Les difficultés peuvent venir des références littéraires. Quand je dis que pour Joseph Roth, l’Eglise est l’auberge, cela évoque bien sûr pour nous le pain et le vin. Pour les Chinois, ce n’est pas facile à saisir. Mais on réussit toujours à se faire comprendre. Parfois il y a des barrières plus complexes. Par exemple, il y a des cultures où la notion de péché originel n’existe pas. Certaines métaphores deviennent donc délicates, elles nécessitent des explications. Mais il ne faut pas oublier que lorsque je m’exprime en Chine ou au Vietnam, je m’exprime devant un public choisi. Des différences plus considérables apparaîtraient s’il s’agissait par exemple d’intervenir dans une école primaire. Je tiens à préciser que je n’ai pas davantage de difficultés au Vietnam que par exemple aux Etats-Unis. Au contraire. Aux Etats-Unis, lorsque j’ai raconté que j’avais écrit un éloge ironique de la triche, du fait de copier sur son voisin à l’école, cela a provoqué un malentendu total. J’avais beau argumenter sur le côté camaraderie, entraide, cela ne servait à rien, je me heurtais à une culture complètement différente de la mienne, une culture organisée, universitaire, qui ne peut pas admettre que l’on puisse rire de quelque chose, tout en respectant et aimant la chose en question. Les barrières n’existent pas seulement avec des cultures lointaines.

Dans les pays danubiens, l’on me pose des questions presque exclusivement sur le sujet, sur la Mitteleuropa, sur la culture slave, comme si j’avais écrit des études historiques. Il est beaucoup plus facile d’aborder ce domaine en Suède, par exemple, qu’ en Serbie ! Les gens ne comprennent pas toujours que ce qui m’intéresse dans Trieste, ce n’est pas qu’elle compte 300’000 habitants ou je ne sais quoi, mais c’est sa dimension métaphorique. Nous sommes dans le mensonge poétique. Un des moments les plus désolants dont je me souvienne s’est produit en Allemagne, lors d’une lecture. Dans Danube, il y a un passage qui évoque une chasse grotesque et comique dans un cimetière. Le chasseur finit par tuer un lièvre, mais il se sent très coupable. Et là, une jeune femme m’a demandé : « Il s’agit juste d’un lièvre, pourquoi une telle émotion ? » Face à des questions de ce type, on ne peut pas répondre. Si vous me montrez le lac Léman et que vous me dites : regardez la lumière, la brume, c’est fascinant, non ? Et que moi je réponds : comment ça, fascinant ? Dans de tels cas, il n’y a plus rien à ajouter…

– Si nous adoptons un registre métaphorique, justement, en disant que la terre est la mère, Trieste serait-elle votre matrice ?

– C’est un peu exagéré ! Turin est aussi important pour moi que Trieste. Ce sont deux mondes. D’un côté Trieste, avec sa liberté un peu gitane et son côté somnolent, avec le danger de se laisser aller, de surestimer la ville. Trieste est pour moi le monde de l’enfance, de l’adolescence, de la famille d’où l’on vient, c’est-à-dire du passé. De l’autre, Turin est pour moi la ville de la jeunesse, de la maturité, des amitiés qui ne doivent rien aux rencontres hasardeuses, mais qui sont de vrais choix, des affinités électives, c’est-à-dire la « famille » que l’on construit. Il y aussi des dimensions politiques, sociales et culturelles qui sont différentes. Quand j’ai fait mes études à Turin, en quatre ans, la population de la ville a doublé, avec tous les problèmes que posait l’immigration des Italiens du sud. Turin a aussi été la capitale de la résistance, du libéralisme, du communisme, des mouvements de protestation de 68.

Entre Trieste et Turin, j’ai parfois le sentiment de vivre dans une même ville. Turin avec la mer, Trieste avec le paysage des Alpes. Bien sûr, Trieste m’a beaucoup apporté dans ma vision du monde, a nourri ma réflexion sur le problème de l’identité, de l’insignifiance, de la pluralité. C’est là que j’ai compris que nous n’avons pas une identité, mais que nous en avons plusieurs. Cependant, sans Turin, je n’aurais absolument pas écrit…

– Alors il y a cette bipolarité, Trieste, Turin, et puis les voyages… Que représentent pour vous les voyages ?

– Le symbole de la vie, c’est le voyage. Le plus grand livre que l’on ait écrit, l’Odyssée, c’est le voyage. Il y a d’ailleurs deux odyssées possibles. L’odyssée où, à la fin, Ulysse retourne chez lui, à Ithaque, c’est-à-dire confirmé dans sa personnalité, ses valeurs, malgré tout ce qu’il a rencontré : les épreuves, les tragédies, les naufrages. Ou alors il y a l’odyssée sans re¬tour possible, où l’on change constamment, où l’on ne peut pas s’arrêter, où l’on devient vraiment personne. Il est intéressant de constater que Joyce est beaucoup plus conservateur qu’Homère, puisque chez Joyce, Ulysse retourne chez lui conforté dans ses valeurs, l’amour conjugal par exemple. Chez Homère, il y a une réelle difficulté du retour. Ulysse est un individu qui ne sait plus réellement qui il est. C’est déjà une ima¬ge de l’Europe contemporaine. L’épisode des sirènes, par exemple, est formidable. Il écoute le chant des sirènes « sans payer », mais en réalité ce n’est pas un bon calcul, puisqu’on n’écoute pas le chant des sirènes sans avoir la possibilité de se perdre.

Le voyage, pour moi, ce n’est pas juste un déplacement pour faire quelque chose. Venir de Trieste à Lausanne pour recevoir un prix, ce n’est pas encore un voyage ! Le voyage que je pourrais faire, que je n’ai jamais vraiment fait, ce serait par exemple d’aller rendre visite aux Sénégalais qui vivent à Trieste. Je ne sais pas où ils vivent, s’ils ont des familles, des enfants… Et là, ce serait un vrai voyage, même s’il n’y a que dix minutes à pied. Le voyage, c’est la capacité de rencontrer l’autre, d’affronter la crainte de l’autre, ce mélange d’amour, de mécanismes de défense, la capacité de se débarrasser de ses peurs tout en restant fidèle à certaines valeurs. Dans le voyage, il y a la nécessité de l’ouverture. Il faut être capable de dépasser ses propres frontières. En même temps, il y a des frontières que l’on doit défendre. Parce que si je me retrouve face à une culture où une femme enceinte hors mariage est tuée, là je ne discute plus. Je décide que cette valeur n’est pas négociable. Il n’est donc pas facile de composer avec cette souplesse et l’ancrage de certains principes.

– Existe-t-il une même pulsion, d’aller vers l’autre, qui relie le voyage et l’écriture ?

– L’écriture, c’est aussi un déplacement des frontières, une construction de nouvelles frontières. Face aux frontières, l’écriture est à la fois un passeur et un douanier. On n’écrit pas ce qu’on veut, on écrit ce qu’on peut. Je sens fortement ce double rôle de l’écriture : passeur et douanier.

– Vous faites la distinction entre l’écriture diurne et l’écriture nocturne...

– La formule n’est pas de moi, mais d’Ernesto Sabato. C’est un grand humaniste, un homme plein de chaleur. Il y a chez lui une part diurne de l’oeuvre, mais pourtant la vérité ne se trouve pas là, elle est dans une part plus sombre, plus ténébreuse, avec des vérités parfois détestables qui, dit-il, contredisent ses idéaux. C’est comme descendre dans le sous-sol de l’âme et découvrir soudainement, parfois avec malaise, sans aucune complaisance, des aspects de la vie insupportables. L’écriture diurne est comme un sosie qui nous montre ce que nous pourrions être. Voilà ce que j’admire beaucoup chez Ernesto Sabato : cette capacité à se confronter à cette part obscure, à en témoigner sans la refouler, mais sans la glorifier non plus, sans devenir un philosophe de cette négativité. C’est une chose fondamentale qui distingue les grands écrivains qui ont su résister à cette épiphanie du mal des grands écrivains réactionnaires, comme Céline, qui ont été éblouis par le mal.

– Vous évoquez parfois, avec humour, un essai que vous aimeriez écrire sur l’égoïsme progressiste. Quelles en seraient les grandes lignes ?

– Quand j’étais adolescent, j’avais l’idée d’écrire le récit d’une fin du monde, d’une apocalypse. Mon idée était d’imaginer un lieu qui permette de survivre à cette catastrophe : une vallée merveilleuse derrière une énorme cascade, assez puissante pour arrêter les radiations. Je préparais cette île, je l’aménageais, et bien sûr, je n’avais pas le projet de me sauver tout seul, j’envisageais de prendre mes parents, ma famille, mon ami Bruno, sans lesquels une vie heureuse n’est pas possible. Je n’avais absolument pas le projet de sauver l’humanité, mais juste mon bonheur. En poursuivant mon raison¬nement, je me suis dit que mon ami avait aussi besoin de ses parents pour être heureux et ainsi de suite. Peu à peu, j’étais tenté de sauver le monde entier, alors que je cherchais uniquement mon bonheur. Voilà une histoire pour illustrer ce qu’est, à mes yeux, l’égoïsme progressiste.

– Vous ne cessez de revenir à des oeuvres littéraires. Mais quelle est votre dernière grande découverte ?

– J’ai été particulièrement intéressé par l’oeuvre d’Edouard Glissant. Premièrement, lui qui est un Noir descendant d’esclave, il dit que les racines ne doivent pas se plonger dans les profondeurs de l’abîme, à la recherche de l’origine, mais s’éparpiller à la surface comme les branches d’arbres qui se rencontrent, comme des mains qui se touchent. Je trouve que c’est vraiment la meilleure réponse au racisme. Deuxièmement, c’est le seul représentant d’un groupe humain qui a été persécuté, exploité que j’ai senti complètement libre de tout ressentiment. Il ne faut pas oublier que l’esclavage a fait 50 millions de morts ! Et lui, il prétend que les descendants des esclavagistes n’ont aucune nécessité de s’excuser, même s’ils doivent rester conscients que dans leur héritage, il y aussi cette infamie.

Propos recueillispar René Zahnd

Pour lire Claudio Magris

➺ Loin d’où : Joseph Roth et la tradition juive orientale

Cette étude consacrée à l’écrivain autrichien Joseph Roth (1894-1939), auteur de La Marche de Radetzky, se propose de mettre en lumière lien qu’il entretient avec une tradition inscrite dans son sang, puisqu’il est né de parents juifs en Galicie. De la chute de l’Empire austro-hongrois à l’exil à Paris, Roth traverse le début du XXe siècle avec un regard nostalgique, et pourtant visionnaire lorsqu’il interroge les notions de déracinement et de communautarisme. S. K.

trad. Jean et Marie-Noëlle Pastureau, Seuil, 2009, 470 p.

➺ Microcosmes

Mélancolie, amour ou curiosité guident l’écrivain triestin dans une quinzaine de lieux, et cette mosaïque de paysages urbains abordés comme des territoires propres lui est occasion d’une réflexion protéiforme sur l’ouverture et l’altérité. Autoportrait géographique de Magris, Microcosmes est aussi « la simple constata¬tion que l’on peut découvrir le vaste monde en restant as¬sis sur un banc… » J.B.

Folio, Gallimard, 2000, 343 p.

➺ Danube

De la Forêt-Noire au Pont-Euxin, le fleuve charrie dans cet essai magistral les évocations historiques, les réflexions, les notes de voyage, les souvenirs, suscitant malgré les conditions – quand le « bloc de l’Est » supplante la Mitteleuropa – une étourdissante métaphore intellectuelle. Sous les moirures du fleuve, une question : l’Europe, idée politique et culturelle en devenir ou en décomposition ? J. B.

Folio, Gallimard, 1990.

➺ Trois Orients, récits de voyages

Voyages infinis est le titre original de ces trois essais, qui replacent les parcours de Magris en Chine, au Vietnam et en Iran dans leur perspective : remonter aux sources des récentes mutations de ces pays, dont les ondes de choc ne pourront être absorbées en Occident que par une compréhension réelle et sans préjugés. Ou quand la géopolitique se fait conte des Mille et Une Nuits ! J.B.

Rivages, 2006, 119 p.

➺ Trieste, une identité de frontière

Au carrefour des cultures latine, germanique et slave, Trieste, ville natale de l’écrivain, fut un rendez-vous de la littérature, de Stendhal à Morand, Joyce ou Svevo, mais aussi de l’Histoire puisque, autrichienne avant d’être italienne, elle fut finalement amputée de moitié par le Rideau de fer : c’est à cette multiplicité des possibles et à l’identité plurielle de la cité que Magris rend hommage. J. B.

trad. Angelo Ara, Jean et Marie-Noëlle Pastureau, Seuil, 2008, 285 p.

Notes de lectures établies par Joëlle Brack et Sophie Kuffer pour la plaquette Payot Librairie publiée à l’occasion de la remise du Prix européen de l’essai Charles Veillon 2009.

Cet entretien et ces notes de lecture constituent la partie centrale de la nouvelle livraison du Passe-Muraille, No 82, à paraître en juin.

➺ Vous comprendrez donc

« Vous comprendrez donc » qu’après sa mort, elle n’ait pas voulu béné¬ficier de la permission de revenir à la vie pour retrouver son amour. Comment après avoir aimé, inspiré, protégé son poète, lui avoir tout donné, la muse, à son tour, refuse de redevenir sa terre d’asile. Cette fois, elle pense à elle, au calme trouvé en bas, qu’elle perdrait en affrontant les interrogations des vivants et leur déception quant à l’au-delà. S. K.

trad. Jean et Marie-Noëlle Pastureau, Gallimard, 2008, 54 p.