Sur Le Temps vieillit vite.

Que peuvent bien se dire une petite fille qui en sait un peu trop et un ancien militaire lisant l’avenir dans les nuages ? C’est ce que nous apprend Antonio Tabucchi dans l’une des plus belles histoires de son dernier livre, qui en compte neuf, liées ensemble par le fil d’or du temps et de ce qu’il fait de nous. Picasso disait qu’il faut toute une vie pour devenir jeune, et Brassens que « le temps ne fait rien à faire ». Pour Tabucchi, l’ «affaire » est plus compliquée, qui dépend autant de nos artères que de nos amours, de nos relations filiales ou amicales, entre autres composantes extérieures, dont la « faute à pas de chance » ou un régime politique plus ou moins dangereux selon votre idée de la justice ou le degré de votre opportunisme.

A l’école, l’adolescente de Nuages, qui trouve chic de dire « singulier » au lieu de « super», a appris que le Coca et les McDo’s sont « la ruine de l’humanité », et lorsque le militaire en retraite lui apprend que notre espèce a passé des siècles à construire, grâce aux architectes, et à détruire, à cause des militaires, la jeune Isabel lui répond qu’heureusement il y a « les idéaux ». Sur quoi son interlocuteur, fort de son expérience, lui objecte que le Coca et les McDo’s n’ont jamais conduit personne en camp de concentration, contrairement à certains idéaux. Alors l’enfant de lui confier gravement que la psychologue lui a décelé certains « trouble de l’âge évolutif »…Et le vieillard de la rassurer avant de lui parler de la néphélomancie, science poétique qui consiste à lire l’avenir dans les nuages, ramenant la petite à l’âge de s’émerveiller.

Pleins d’humanité pensive et d’humour aussi, les neuf récits de ce recueil « bougent » et s’accordent comme les piécette d’un kaléidoscope. Observant de loin une petite cancéreuse en chaise roulante qui s’exclame quelle telle chose est «la plus belle du monde », un vieillard maladif constate qu’il n’a jamais été capable d’imaginer « la chose la plus belle », avec la même mélancolie qui fait penser à telle femme encore jeune qu’elle est passée, faute d’enfants, à côté de la vie. L’histoire tragique du XXe siècle est très présente aussi dans ces vies, qui rappellent celle de Pereira (dans Pereira prétend, mémorable roman de Tabucchi), comme dans Les morts à table où l’on suit un ancien flic de la Stasi chargé de la surveillance de Brecht, ou dans Entre généraux, où un officier hongrois, sauvé en 1956 par son homologue ennemi, le revoit quarante ans plus tard, à Moscou, pour lui manifester sa gratitude.

Tout au jeu de miroir de ce qu’on a vécu et de ce qu’on imaginait, de la réalité apparente (parfois filmée avec une caméra sans pellicule…) ou d’une fiction plus riche en vérité, Antonio Tabucchi, après l’admirable Tristano meurt, poursuit ainsi sa méditation-rêverie qui s’achève ici sur une fine merveille intitulée Contretemps et suggérant, par le truchement d’une bifurcation brusque de la trajectoire du protagoniste, qu’il n’est jamais trop tard pour donner un sens à sa vie, ou pour en rêver comme d’une belle histoire...

Antonio Tabucchi. Le Temps vieillit vite. Traduit de l’italien par Bernard Comment. Gallimard, coll. Du Monde entier, 181p.

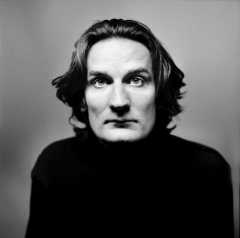

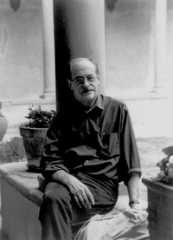

Tabucchi contre Berlusconi & Co

En 2008, Antonio Tabucchi prit publiquement le parti, dans L'Unita, d'un journaliste attaqué en justice par le président du Sénat. Cela lui vaut d'être à son tour attaqué par ce proche de Berlusconi, qui lui réclame 1,3 million d'euros. Or la presse transalpine ne s'émeut guère de cette affaire. Le 7 mai dernier, c’est ainsi dans un parfait silence médiatique que l’écrivain a été jugé en première audience. «En ce moment je dois me défendre contre une plainte du sénateur berlusconien Renato Schifani, explique-t-il au journal Il Manifesto, pour atteinte à son image. Mais Schifani n’a pas porté plainte contre le journal qui a rapporté mes propos : il s’en prend à un individu isolé.»

Renato Schifani, avocat, berlusconiste de la première heure, est un élu de la Sicile. Or, depuis mai 2008, Schifani doit affronter la bronca de journalistes et d’intellectuels tel Dario Fo, Nobel de littérature qui l’attaque sur ses amitiés maffieuses. Soutenant ce mouvement, Tabucchi sonne depuis longtemps le tocsin contre le berlusconisme: « J’ai l’impression que l’Italie va à la dérive, avec un gouvernement à fort pourcentage d’ex-fascistes et un Premier ministre à la tête d’un empire économique dont la provenance n’a jamais été révélée ». Ecrivain respecté et populaire, Antonio Tabucchi n’a jamais varié de sa profession de foi de 1999 sur le rôle de l’intellectuel : « Mon rôle est d’inquiéter, s’instiller le doute. La faculté de douter est très importante chez l’homme. Si nous cessons de douter, nous sommes perdus ! ».

Info : à signaler sur Mediapart : un entretien récent de Tabucchi avec Sylvain Bourmeau : http://www.mediapart.fr/

En dates

En dates

1943 – Naissance à Pise, fils unique d’un marchand de chevaux.

1962 – Vient étudier la littérature à Paris. Découvre Pessoa et le Portugal avec passion.

1987-1990 – Dirige l’institut italien de Lisbonne.

1987 – Prix Médicis du meilleur livre étranger. Une vingtaine de ses livres ont été traduit en français, chez Christian Bourgois, au Seuil et chez Gallimard. A signaler que la bibliographie du présent ouvrage ignore les pulbications de Bourgois !

1994 – Prix européen Jean Monnet.

2009 - Enseigne actuellement la littérature portugaise à l’université de Sienne.

Celui qui ne veut plus « réacter », selon son expression, qu’à ce qui est Top / Celle qui se branche Full Wellness / Ceux qui se font mobber par la taupe des RH / Celui qui cafte par Devoir Citoyen / Celle qui impose son intimité bisexuelle à tout le compartiment du Pendolino/ Ceux qui ont un caisson de silence privatif dans lequel ils se claquemurent de plus en plus souvent / Celui qui s’est fait une réputation de probité en crachant sur tous les livres qu’il n’a pas lus / Celle qui suce celui qui lèche ceux qui rampent / Ceux qui parlent pour dire qu’ils n’en ont rien à secouer de Benoît XVI / Celui qui se congèle de ressentiment sans oser dire à la sous-secrétaire que son mépris le blesse / Celle qui répond de façon exquise à ceux qui la traitent de pétasse grave de leur seul regard de fans de Fogiel / Ceux qui parlent tous en même temps dans le coin fumée de l’Entreprise sans s’aviser du silence prolongé de Marjorie que vient de terrasser une rupture d’anévrisme / Celui qui préfère être au chômage que privé de primes d’excellence / Celle qui lance de faux bruits qu’elle dément pour se faire estimer de ceux qu’elle sciait / Ceux qui se passent de vieux chants de lutte sur leur i-pod en attendant la fin de la pause où il n’est question que des licenciements prochains / Celui va marcher en forêt pour retrouver le sens et la musique du mot clairière / Celle qu’inquiète le fait qu’un Appel hyper-important puisse lui arriver sur son portable dans le casier du vestiaire femmes de la piscine du Creux Bleu où elle fait ses 60 bassins quotidiens / Ceux qui ont compris qu’ils ont avantage à la fermer quand parle celui qui dit Je Parle en les fusillant de son regard de Chef de Projet, etc.

Celui qui ne veut plus « réacter », selon son expression, qu’à ce qui est Top / Celle qui se branche Full Wellness / Ceux qui se font mobber par la taupe des RH / Celui qui cafte par Devoir Citoyen / Celle qui impose son intimité bisexuelle à tout le compartiment du Pendolino/ Ceux qui ont un caisson de silence privatif dans lequel ils se claquemurent de plus en plus souvent / Celui qui s’est fait une réputation de probité en crachant sur tous les livres qu’il n’a pas lus / Celle qui suce celui qui lèche ceux qui rampent / Ceux qui parlent pour dire qu’ils n’en ont rien à secouer de Benoît XVI / Celui qui se congèle de ressentiment sans oser dire à la sous-secrétaire que son mépris le blesse / Celle qui répond de façon exquise à ceux qui la traitent de pétasse grave de leur seul regard de fans de Fogiel / Ceux qui parlent tous en même temps dans le coin fumée de l’Entreprise sans s’aviser du silence prolongé de Marjorie que vient de terrasser une rupture d’anévrisme / Celui qui préfère être au chômage que privé de primes d’excellence / Celle qui lance de faux bruits qu’elle dément pour se faire estimer de ceux qu’elle sciait / Ceux qui se passent de vieux chants de lutte sur leur i-pod en attendant la fin de la pause où il n’est question que des licenciements prochains / Celui va marcher en forêt pour retrouver le sens et la musique du mot clairière / Celle qu’inquiète le fait qu’un Appel hyper-important puisse lui arriver sur son portable dans le casier du vestiaire femmes de la piscine du Creux Bleu où elle fait ses 60 bassins quotidiens / Ceux qui ont compris qu’ils ont avantage à la fermer quand parle celui qui dit Je Parle en les fusillant de son regard de Chef de Projet, etc.