D’un jean-foutre batave et de la paresse sublime

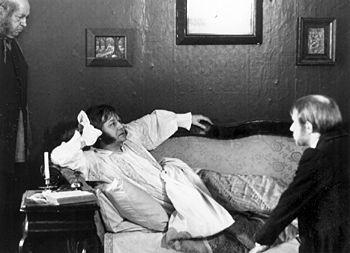

Les médias ont répercuté la nouvelle jusqu’à la dernière isba russe, sans qu’aucun moujik ne relève l’énormité, à croire qu’il n’y a plus de moujik. Les médias ont célébré comme un exploit l’initiative de ce glandeur néerlandais d’une vingtaine d’années qui a choisi, avec la triste complicité de sa mère, de ne plus faire que se vautrer sur son lit sous l’œil braqué de sa webcam, juste soucieux de ce que la chose lui rapporte de la thune. Car la thune s’aboule. Nos contemporains sont tombés si bas qu’ils y vont de leur thune pour sponsoriser le jeune imbécile ne faisant rien à journée faite qu’exhiber sa vacuité pantelante. Le boy ne paie même pas de sa personne, à l’image de milliers et de milliers de travailleurs du sexe sexuel qui, sous l’œil braqué de leur webcam, se flattent le pistil ou se pelotent le boudin. Non: ce nul ne fait vraiment rien que se faire de la thune pour rien, et voilà ce qui s’appelle vivre répètent les niaiseux envieux de partout qui voient là comme l’expression d’un génie singulier en matière de paresse lucrative. Un commentateur en veine de culture générale a même parlé d’un Oblomov hollandais, faisant allusion à ce personnage du roman éponyme d’Ivan Gontcharov, parangon merveilleux de la rêverie improductive et de l’indolence tendre, dont le dernier souci serait bien de profiter de son aimable vice. Lénine voyait en Oblomov l’incarnation du propriétaire terrien: c’est rappeler le manque total d'humour et de bonté du Führer bolchévique, tant il est vrai qu’Oblomov était pillé plus qu’il ne pillait et qu’il n’y avait rien chez lui du koulak abusif, ainsi qu’en convenaient ses moujiks, nos ancêtres à tous qui venons de la terre mère.

Or le moujik qui sommeille en chacun de nous ne saurait admettre qu’on rabaisse Oblomov en le comparent au jean-foutre batave : Oblomov est un être délicieux qui se serait choqué qu’on l’observât pour du rouble à ne rien faire, et plus encore à dormir, alors que son sommeil, ses rêves, ses longues stations sur son canapé, enveloppé de sa robe de chambre bleue piquetée d’étoiles comme un ciel - tout évoque chez lui la contemplation sage du monde et relève pour ainsi dire du sacré. Son ami allemand Stolz a beau le presser et le tarabuster pour qu’il se mette enfin au travail: c’est le travail qui le rejette comme un greffon malencontreux. Illia Illitch ne travaillera donc pas, mais il faut bien six cents pages à Gontcharov pour nous faire tourner autour de cet astre radieux, avec d'inoubliables pages sur la nostalgie de la campagne russe qui est aussi la nôtre, jusqu’à son mariage avec sa servante dont il est tombé amoureux... des bras plein de vigueur, aperçus dans un rayon heureux du soleil de Monsieur Dieu. Poésie d’Oblomov. Poésie de l’herbe qui repousse sur la tombe de ce bienheureux. Poésie de la sublime paresse d’Oblomov qui consiste à ne faire qu’accueillir le monde et le bénir sans aucun souci de ce que cela pourrait bien rapporter.

Ivan Gontcharov. Oblomov. Livre de poche Folio.

Ivan Gontcharov. Oblomov. Livre de poche Folio.

-

-

Israël dans la peau de l’Autre

Hôte d’honneur du Salon du Livre de Paris, le petit pays déploie une littérature à valeur parfois universelle, illustrée par la présence de 40 écrivains et par de nombreuses publications. Aperçu d’une présence pourtant controversée.

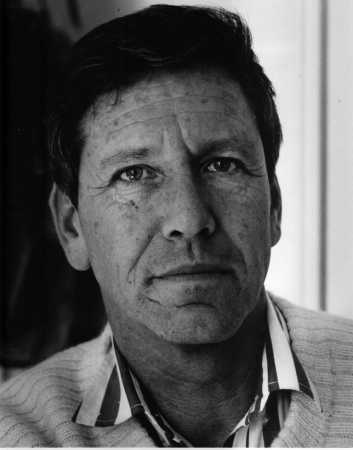

« Pour notre plus grande joie et notre plus grand malheur, les contingences du réel exercent une profonde influence sur ce que nous écrivons », écrivait Natalia Ginzburg (1916-1991), qui savait de quoi elle parlait. Or citant lui-même la romancière italienne dont le mari fut assassiné par la Gestapo, David Grossman, figure de proue de la littérature et de l’intelligentsia israéliennes (au premier rang du mouvement La Paix maintenant, aux côtés d’Amos Oz et d’Avraham.B. Yehoshua), dont le fils, sergent de vingt ans, a été tué en août 2006 au Sud Liban, est également bien placé pour exprimer ce qu’il ressent, en tant qu’écrivain israélien, des « contingences du réel ».

Stigmatisant notamment l’apathie, le cynisme et le désespoir que suscite un contexte de violence endémique et de chaos, Grossman déplore plus précisément « l’atrophie de la « surface » de l’âme au contact de ce monde féroce et oppressant qui nous entoure ; l’amoindrissement de notre aptitude, de notre volonté à nous identifier à la souffrance d’autrui, la suspension de tout jugement moral ».

Evoquant les conséquences de la haine sur le langage, réduisant l’autre à l’ennemi et la complexité du réel à des stéréotypes de plus en plus étroits, David Grossman, dans un texte admirable intitulé Ecrire dans le noir, dernier de cinq essais venant de paraître, rend hommage à une littérature engagée au sens le plus large et le plus profond, qui ressaisit la réalité dans sa complexité et non seulement dans ses aspects politiques ou idéologiques : « En écrivant, j’éprouve la richesse des possibles, inhérente à toute situation humaine » (…) « Subitement, je ne suis plus condamné à cette dichotomie absolue, fallacieuse et étouffante, à ce choix cruel d’« être la victime ou l’agresseur » en l’absence d’une troisième voie plus humaine» (…) « Quand j’écris, je redeviens une personne dont les différentes facettes s’interpénètrent, un homme capable de s’identifier aux malheurs de l’ennemi et à la légitimité de ses desiderata sans renier pour autant le moindre atome de son identité ».

Citoyen engagé, romancier à l’écoute de l’Autre, David Grossman incarne par excellence, tout comme un Amos Oz, les ambassade des bonnes volontés sans lesquelles rien ne se réglera jamais « en réalité ». Autant dire qu’ on espère que les écrivains israéliens ne feront pas, au Salon de Paris, les frais de la politique de leur pays dont beaucoup sont, par leurs dits et leurs écrits, les premiers critiques…

David Grossman. Dans la peau de Gisela. Politique et création littéraire. Gallimard, 126p.

Une littérature entre humour panique et réalisme noir

La « troisième voie plus humaine» à laquelle fait allusion David Grossman est bel et bien ce qui rapproche, hors partis, mouvances et autres clivages de générations, la littérature israélienne actuelle, d’une impressionnante vitalité et dont le double mérite, nous semble-t-il, est de nous confronter à la réalité au-delà du seul « reportage », mais aussi par le truchement de formes et de tonalité nouvelles, où l’humour panique fait florès.

En témoignent plusieurs auteurs, tels l’incisif et séduisant Etgar Keret (né en 1967, de retour avec les nouvelles de Pipelines, chez Actes Sud), Alona Kimhi (née en 1966, dont Suzanne la pleureuse et Lily la tigresse, chez Gallimard, mêlent également désarroi et mordant), ou encore Amir Gutfreund (né en 1963), illustrant plus puissamment la veine tragi-comique de cette nouvelle littérature. Remonter aux sources de la Shoah en commençant par mettre les rieurs de son côté : tel est le propos de la dérive vers l’horreur accomplie dans Les gens indispensables ne meurent jamais. D’un autre point de vue, plus intimiste, c’est, en marge de l’holocauste, un regard non moins émouvant qu’Aharon Appelfeld porte sur l’éducation sentimentale d’un adolescent dans La Chambre de Mariana.

Plus percutante que jamais, dans la récente satire carabinée de Textile, Orly Castel Bloom brosse le portrait au vitriol d’un quatuor familial sur fond de paranoïa, avec la mère millionnaire (elle dirige une fabrique de pyjamas réservée aux ultra-orthodoxes) succombant à sa huitième opération esthétique, le père inventeur planchant sur une tenue de haute sécurité à base de fils d’araignées, la fille écolo-superchic et le fils sniper à Tsahal rêvant d’ouvrir une école de paparazzi en Californie…

Plus percutante que jamais, dans la récente satire carabinée de Textile, Orly Castel Bloom brosse le portrait au vitriol d’un quatuor familial sur fond de paranoïa, avec la mère millionnaire (elle dirige une fabrique de pyjamas réservée aux ultra-orthodoxes) succombant à sa huitième opération esthétique, le père inventeur planchant sur une tenue de haute sécurité à base de fils d’araignées, la fille écolo-superchic et le fils sniper à Tsahal rêvant d’ouvrir une école de paparazzi en Californie…

Pour ce qui touche à la complexité israélienne, sur place ou dans le monde, deux romans récemment traduits nous semblent en refléter le formidable imbroglio, qui ajoutent, aux nombreux tableaux existants des auteurs de premier rang (tels Amos Oz ou Avraham B. Yehoshua), des touches acides liées à la standardisation mondiale des modes de vie et à une « lecture » plus directe et panoptique de la société.

Dans Sur le vif, vaste roman-chronique de Michal Govrin (née en 1955), le magnifique personnage d’Ilana Tsouriel, type de femme libre déchirée entre le monde de son père pionnier de la nation, celui de son mari historien de la Shoah, et de son amant palestinien Saïd, incarne une de ces destinées « complexes » dont parle Grossman ; et de même Sayed Kashua (né en 1975), Arabe israélien exprime-t-il à son tour, dans Et il y eut un matin, paru à L’Olivier, la cohabitation des deux cultures au quotidien. Enfin, Eshkol Nevo (né en 1971) déploie lui aussi, avec Quatre maisons et un exil, une remarquable fresque romanesque travaillé par l'acualité, illustrant à la fois les antinomies irréductibles de la société israélienne et ses aspirations à la fameuse « troisième voie ».

Amir Gutfreund, Les gens indispensables ne meurent jamais. Gallimard, 502p ; Aharon Appelfeld. La chambre de Mariana. L’Olivier, 274p. Orly Castel Bloom. Textile. Actes Sud, 282p ; Michal Govrin, Sur le vif. Sabine Weispieser, 474p ; Eshkol Nevo. Quatre maisons et un exil. Gallimard, 443p.Cet article a paru dans l'édition du quotidien 24Heures du 11 mars 2008.

-

Que du roman

En lisant Vie et mort entre quatre rimes d’Amos Oz

On sourit tout le temps à la lecture du dernier roman d’Amos Oz, qui fait penser un peu au mémorable Elizabeth Costello de J.M. Coetzee, notamment en cela qu’il interroge le sens et les pouvoirs de la fiction et jette, sur la figure du romancier lui-même, un regard nuancé d’humour et de dérision.

Pourquoi écrivez-vous ? Ecrivez-vous à la main ou à la machine ? Pourquoi avez-vous quitté votre dernière épouse ? Vos écrits sont-ils tirée de la réalité réelle ou inventés, autobiographiques ou sans rapport avec vous-même ? Telles sont, entre autres exemples non moins stéréotypés, les questions auxquelles l’auteur, protagoniste du roman, sera censé répondre ce soir à l’occasion d’une rencontre littéraire où un spécialiste de la littérature décortiquera son œuvre avant qu’une jeune comédienne n’en lise quelques pages.

En attendant de rejoindre le Centre culturel israélien où cela doit se passer, l’auteur s’attarde dans un bistrot où, tout aussitôt, la seule observation d’une serveuse en minijupe l’incite à la baptiser (Riki) et à lui prêter un premier amant (à seize ans, un certain Charlie, remplaçant du gardien de l’équipe de foot locale) et à inventer une Lucie avec laquelle ledit Charlie trompe bientôt Riki. Comme deux quinquas siègent à la table voisine, l’auteur leur trouve la dégaine de figures de roman noir, et voici Monsieur Léon et Shlomo Hogi prêts à l’usage imaginaire, avant qu’il ne rejoigne son public qui l’attend impatiemment.

Durant la présentation de ses livres, qui lui valent les platitudes habituelles de la part du spécialiste en littérature chargé de la corvée, l’auteur continue de penser à Riki et Lucie tandis que plusieurs personnages de l’assistance le font « créer » le vieil Arnold Bartok que sa mère tyrannise, tel jeune poète tourmenté qui rêve de le rencontrer ou tel ex-prof teigneux qui estime la littérature israélienne contemporaine indigne de sa tâche éducative.

Après la séance, c’est avec Rochale la comédienne, qu’il fascine à l’évidence, que l’auteur s’en va de par les rues, lui proposant de la raccompagner chez elle où l’attend Joselito, son chat. Après une certaine valse-hésitation, l’auteur prend congé, continue d’errer avec ses personnages de plus en plus présents, puis revient sous les fenêtres de Rochale… laquelle lui ouvrira ou ne lui ouvrira pas, selon les épisodes possibles de la suite du roman.

Peu importe au demeurant le détail du « feuilleton », dont le contenu ne se borne pas évidemment aux « histoires » racontées mais introduit une réflexion sur la position du romancier, au sens de sa démarche personnelle, et à la portée du genre romanesque, instrument de connaissance phénoménologique, symphonie de mémoire (comme le sont plusieurs romans d’Amos Oz) ou « lettre à la petite cousine » selon l’expression de Céline.

Le titre du roman, évoquant l’obscur recueil d’un poète dont on ne sait s’il vit encore, indique assez la perspective, non pas désabusée mais néanmoins lucide, par rapport aux prétentions exorbitantes de la Littérature, dans laquelle se situe l’Auteur par rapport à « l’auteur ». Tout cela dans une tonalité tchékhovienne et un climat qui rappelle un peu aussi, la province artiste tendrement gorillée par le Fellini des Vitelloni…

Amos Oz. Vie et mort entre quatre rimes. Traduit de l’hébreu par Sylvie Cohen. Gallimard, coll. Du monde entier, 131 p.

Amos Oz. Vie et mort entre quatre rimes. Traduit de l’hébreu par Sylvie Cohen. Gallimard, coll. Du monde entier, 131 p. -

Romans-photos

Pour A.

Le garçon et la fille, d’abord de loin, puis de plus près, à quatorze ans, se reluquent. Des millions de garçons, de par les continents, et des billions de filles, par-dessus les haies ou à travers les ombres orangées des flamboyants, se reluquent et pouffent crânement, en douce ou en force, avec ou sans les mains.

Or Eva, je l’avais remarqué, m’avait remarqué. Eva la ragazzina du luthier. L’Italie en petite beauté à coiffure dite en choucroute, tout à fait la Farah du roi de Perse, format réduit. Donc Eva, jolie, m’avait, une première fois, souri. J’avais rosi, puis je m’étais repris : un soleil extravagant se leva sur mon désert de célibataire. J’aimais. C’étais sûr : j’aimais et j’étais aimé. De toute évidence Eva était la femme de ma vie. Mon Ava Gardner à moi. Ma Dulcinée. Ma muse. A la première occasion nous ferions l’expérience du baiser à l’américaine, dit de la langue fourrée, que mon frère aîné m’avait décrit comme le summum des délices. Mais avant cette extrémité je lui écrirais : c’était décidé.

Ainsi rédigeais-je mes premières lettere di fuoco, lettres de feu, que le père d’Eva, les ayant interceptées, qualifia bien plutôt de pezzi di pazzo, morceaux de fou, me convoquant alors dans son atelier pour m’expliquer tra ragazzi, entre garçons, selon son expression, que la jeune Eva ne pouvait qu’être troublée, voire choquée par mes propos de fieffé Casanova.

Et le père Giuseppe, me désignant du regard la photo de son Angelina trop tôt disparue, de me confier alors que c’était dal modo romantico, par la voie romantique, que je pourrais seulement accéder au jardin secret d’Eva, non pas demain ni après-demain mais dans un lustre ou deux, si tant est que je le mérite en toute décence et persévérance ; et de me conseiller, dans la foulée, d’offrir quelque fleur ou quelque fumetto à ma bien-aimée dont la consommation de romans-photos grevait en effet, quelque peu, son modeste budget d’artisan indépendant.Nos premières approches mutuelles se poursuivent, alors, au bord de la rivière aux écrevisses où, nantis de quelques provisions de bouche, de limonade et de fumetti, nous nous faisons alternativement la lecture de ceux-ci. Francesca est fille de garagiste à Rimini et voici que, du côté de Rivabella, elle avise un jeune homme aux lunettes fumées, dans une Alfa rouge stationnée devant un cinéma, en lequel elle reconnaît le fils du chanteur Gianciotto, le beau Paolo. Or Francesca, malgré son modeste état, possède une voix de rossignol et rêve d’enregistrer sa propre version de Tintarella di Luna, qu’aussitôt Eva se met à fredonner tout en se désolant de ce que la suite ne puisse se découvrir que dans le prochain numéro.

Or vois-je en elle une Francesca possible ? me demande Eva tout inquiète. Et pourquoi pas ? lui lancé-je. Mais comment elle, Eva, pourrait-elle me confondre, moi l’empoté farouche à la voix d’ange déchu et aux cheveux en bouillon de boucles, avec le fringant Malatesta à la lisse chevelure de tombeur de Cinecittà. Ah mais l’amour… objecte Eva en gloussant adorablement tandis que je me rapproche d’elle sans la choquer du tout à ce qu’il semble, ni sans savoir diable quoi faire, tandis que le fils du garagiste du quartier, le beau Fabio, te l’aurait déjà emballée vite fait.Les difficultés qui s’annonçent cependant, selon toute probabilité, entre la fille du mécano et le beau Paolo se répètent d’ailleurs à foison autour de nous où les Roméo et les Juliette essaiment de quartiers en quartiers, de villes en villes et partout où il y a, dans le monde si mal fait, des filles riches à gerber et des garçons fauchés, un Marco fils d’ingénieur et fou de jazz et une Candida divorcée faisant horreur à sa mère, une Mado coiffeuse dont le père regimbe à la laisser répondre aux avances d’un Créole aux airs louches, nos grandes sœurs séduites puis arrachées à une kyrielle de jeunes premiers de partout par des mères jalouses qui ne songent qu’aux partis sûrs de futurs employés bien peignés et payés, et pour ma part, avant même que d’avoir pu la bécoter d’un peu près voici que ma petite Indienne, mon Eva, m’est enlevée par le beau Fabio dont le teint bistre et les cheveux de jais font un Paolo bien plus digne de sa Francesca que je ne l’eusse jamais été, Eva s’est évanouie dans le paysage sans que je l’aie même pelotée au Colisée où nous avons vu ensemble La loi du Seigneur, on aurait vu Fabio en plein exercice de langue fourrée au coin du bois du Pendu, m’ont rapporté ces demoiselles faussement navrées alors que je me trouve, loin de ces conciliabules d’amour, tant occupé d’aimer partout et plus que partout, encore, dans le creuset universel de mon labo perso.

L’âge bête ne nous touche à vrai dire, nous les flopées d’adolescents travaillés par l’acné ou le désir enfin, si l’on est fille, de voir enfin ce truc dressé comme un palmier pelé, que par accès, certes ardents, mais qu’un grand élan de printemps russe balaie et toute molle rêverie dans la foulée, alors que c’est en dansant qu’on jouit surtout à cet âge d’avant l’âge de l’amour couché, à la surprise-partie qu’il ne faut pas manquer sous peine d’être raillé.Deux fois sept ans est la belle âge chastement sensuelle : on est de vrais sauvages, les gars et les gretchen, à quatorze ans et quart, on est Stones ou Donkey Monkey et ça turelure et tourloupe dans les abris antiatomiques des maisons quiètes; en principe on ne touche ni ne couche mais dès qu’au rock succède le slow ou le tango les filles s’inquiètent, ravies, de ce poteau qu’elles s’efforcent vainement d’ignorer, et les mains des garçons s’égarent, avant que ne reprenne la vraie danse de la pluie et du jeune temps.

(Extrait de L'Enfant prodigue, récit en chantier)

-

Le cœur a ses raisons

Avec La consolante, Anna Gavalda signe son livre le plus ambitieux, le plus ample, le plus grave et le plus généreux.

Entrée en littérature sous le signe de la déraison, avec des nouvelles publiées chez un petit éditeur exigeant à l’enseigne du Dilettante, Anna Gavalda ne laissa pas tomber celui-ci lorsque son premier livre, Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part, fit un premier tabac en passant le cap des 200.000 exemplaires, aujourd’hui traduit en 27 langues. Ce trait généreux caractérise la trajectoire atypique d’un écrivain en phase avec son époque, qui en capte les désarrois dans un langage mimétique où drôlerie et tendresse cohabitent. Après le succès énorme d’ Ensemble c’est tout, son troisième roman adapté au cinéma par Claude Berri, et la parution de La consolante, Anna Gavalda, soucieuse de se protéger, n’a pas souhaité rencontrer aucun journaliste, sinon par courriel…

- Dix ans après votre entrée en littérature, avez-vous le sentiment qu’un fil rouge court de l’un à l’autre de vos livres, et lequel ?

- Pff... je ne perçois pas grand-chose hélas... A chaque fois que je me remets au travail, c’est comme si j’écrivais pour la première fois. Comme si personne ne m’avait jamais lue et que j’avais tout à prouver... Et puis, les personnages commencent à prendre vie et j’oublie tout le reste : l’éditeur, les libraires, les lecteurs, leur courrier, la pression, et ce que ça représente « économiquement » (eh oui, hélas...) Il y a là, sur mon écran, des gens qui me semblent aussi vivants que mes propres enfants et qui, eux, se fichent bien de mon « évolution ». Qui sont exigeants et me font veiller tard... Le fil rouge ? Je ne sais... mon regard peut-être ? J’essaye de progresser en écriture, de suggérer le plus de choses possibles en employant de moins en moins de mots. Vous savez, je travaille comme un chien pour donner l’impression que - une fois encore - je ne me suis pas foulée... Thomas Hardy (que je cite dans La Consolante d’ailleurs...) a dit : « Un livre facile à lire est un livre difficile à écrire » Je n’aurai jamais le Goncourt mais il ne se passe pas une semaine dans ma vie sans qu’un inconnu m’écrive ou m’aborde pour me dire qu’il n’aime pas lire... sauf mes histoires...

- Quel est le sentiment, ou l’idée, ou la situation qui marque le départ de La consolante ?

- Il y a deux ans, plus peut-être, je suis allée à une rencontre dans une bibliothèque. On m’a demandé quel serait le sujet de mon prochain roman. J’ai répondu que je ne savais pas mais que j’allais l’écrire pour une scène que je voyais très distinctement : un homme mal en point, physiquement et moralement, marche au milieu de hautes herbes sous un soleil couchant. Au loin, il y a un feu, des enfants autour, d’autres qui sautent par-dessus et une odeur de caoutchouc brûlé à cause des baskets qui dérapent dans les braises. Cette scène me hantait, tout le reste, avant et après, fut improvisé et est venu au fil de la plume. Tous mes livres, je les écris pour une seule image au départ. Une seule. Pour Je l’aimais, je me souviens, c’était la forme du ventre de Mathilde sous sa jupe à carreaux...

- Comment vos personnages vous apparaissent-ils ? Et comment les « construisez »-vous ensuite ?

- Comme à Jeanne d’Arc... Un matin, ils sont là. J’entends leurs voix. Après ça devient compliqué parce qu’ils exercent des métiers dont je ne sais absolument rien (cuisinier, architecte, ingénieur agronome, infirmière urgentiste etc.) alors je pars à leur rencontre... Je lis des livres, j’interviewe leurs collègues, je vais voir sur place.... C’est d’ailleurs le grand privilège de ce métier : sous prétexte de travailler, on se cultive. Imaginez la scène... C'est un jour de la semaine, en plein après-midi, la terre tourne, tout le monde pointe, les enfants s'échinent sur leurs contrôles de calcul mental, la table du petit-déjeuner n'a pas encore été débarrassée, et vous, vous regardez ce DVD génial, My Architect a son's journey de Nathaniel Kahn sur son père Louis et... Et quoi ? On ne peut rien vous dire... Vous êtes carrément en train de bosser, là...!

- Comment travaillez-vous ? Savez-vous où vous allez comme Tolstoï le « diurne », ou avancez-vous à tâtons comme le « nocturne » Dostoïevski ?

- Euh... Je suis plutôt Dostoïevski comme genre ! (rires confus) Je ne sais jamais ce qui va se passer à la ligne suivante. J’écris pour savoir comment l’histoire va se terminer. Par curiosité. Je me sens plus lectrice qu’écrivain quand je travaille. Là par exemple, tout à coup, j’ai réalisé que, horreur, c’était fini... Et mon Charles, avec lequel j’avais passé tant de nuits et qui était devenu mon « intime », s’est barré sans même se retourner pour me dire au revoir. C’est idiot, mais je lui en ai beaucoup sur le moment... (Gorge serrée.) Le lendemain matin, j’ai rallumé l’écran pour voir s’il n’acceptait pas de faire encore un petit bout de chemin avec moi, mais non, il était déjà loin. Je n’entendais plus sa voix. D’où une sorte de blues d’ailleurs qui dure encore aujourd’hui... Bon, il faut que je retourne garder mes moutons pour entendre « une autre mission » !

- A propos de littérature, vous sentez-vous participer à telle ou telle filiation ? Proche de tel auteur particulièrement ? De telle « famille » d’auteurs ?

- Sans oser me comparer à aucun d’entre eux, j’appartiens à la famille des raconteurs d’histoires : les Marcel Aymé, Romain Gary, Nick Hornby, Anne Tyler etc. Des gens pas toujours très bien vus par la crème des critiques d’ailleurs... Quand on vend trop de livre, on met en doute notre sincérité…

- Pourriez-vous expliquer le choix des deux métiers de vos protagonistes, très accentués dans ce livre ? La soignante et le bâtisseur…

- Je ne peux pas l’expliquer. Je ne peux rien expliquer. Je n’ai aucune démarche cérébrale ou intellectuelle. Pour l’architecte, je voulais un homme qui travaille beaucoup, voyage sans cesse, souffre de tous les décalages possibles et je ne voulais pas prendre un businessman qui m’aurait vite ennuyée (vendre, toujours vendre... on en crèvera...) alors j’ai choisi un métier qui garde une part de création. Mais je ne vous cache pas que j’en ai bavé ! Je ne connaissais rien à l’architecture, qui ne m’intéresse pas tellement par ailleurs... je trouve qu’un visage, même apathique, est beaucoup plus passionnant que n’importe quelle splendeur déposée au patrimoine de l’UNESCO. Pour l’infirmière, Anouk est arrivée en blouse et je ne la lui ai pas ôtée. Et puis c’était l’occasion de rendre hommage à ces femmes dont on n’entend jamais parler. Et pour cause... elles travaillent !

- La notion de « famille », biologique ou par « adoption » et reconnaissance réciproque, me semble très importante dans votre roman. Qu’est-ce à dire ?

- Pas seulement dans celui-ci : dans tous. Je n’ai encore jamais réussi à peindre une vraie famille « aux normes ». Toutes ces histoires de « sang » me font froid dans le dos. La seule ADN qui compte, c’est celle de la sensibilité. Charles, quand il commence à aller mieux, se souvient de cette phrase d’Anouk prononcée plusieurs vies plus tôt : « Sa vraie famille, on la rencontre le long du chemin... »

- Qu’est-ce à dire ?

- Youpi ! Tout est possible ! Nos arbres généalogiques s’élaguent, bourgeonnent et s’amplifient sans cesse.

- Qu’est-ce qui, pour un enfant, vous semble le plus important ?

- D’être aimé. Ma fille ajouterait « d’avoir le cirque Playmobil » et mon fils « plus de boosters pour ses cartes Magic»…

- Qu’est-ce qui, dans une relation (amour ou amitié), vous attriste ou vous révolte le plus ?

- Oh là ! Vous me posez des questions beaucoup trop compliquées ! Je ne suis pas gourou, moi ! La lâcheté peut-être ?

- Quelle qualité humaine vous est-elle la plus chère ? Quel défaut le plus pendable ?

- J’aime cette tirade de Cyrano : « Moi, c’est moralement que j’ai mes élégances... » Je ne vais pas en faire des tartines, je me comprends. La plus pendable ? Je ne sais pas... La morgue.

- Eprouvez-vous, par rapport à votre propre jeunesse, ou à votre enfance, une nostalgie comparable à celle de Charles ?

- Comme tout le monde, j’ai dû dire ou faire, des choses dont je ne suis pas très fière. J’ai dû blesser des gens quelquefois... Hélas, j’ai une très bonne mémoire... J’y pense la nuit et... j’en fais des livres.

- Qu’aimeriez-vous transmettre par le truchement d’un tel roman ?

- Je ne suis pas là pour « transmettre » quoique ce soit, sinon, j’aurais fait prêcheur comme métier. Je suis là pour divertir, en solitude, des gens inconnus de moi. Mais bon, j’ai la faiblesse de croire que mes petites histoires sont plus subversives qu’elles n’en ont l’air. Mes personnages, si cabossés soient-ils, se tiennent toujours en marge du troupeau. Ce monde-là ne leur convient pas et ils tâtonnent vers « autre chose ». Ce n’est pas à moi d’épiloguer là-dessus, mais on me demande souvent « la clef » de mon succès eh bien peut-être que c’est ça : en me lisant, certains se sentent moins seuls. Cette histoire de « bons sentiments » est l’arbre qui cache la forêt. Et la forêt, ce n’est pas des « bons » sentiments, ce sont des sentiments tout courts.

- Quel sentiment l’annonce d’un tirage initial de 200.000 exemplaires vous inspire-t-il ?

- Concrètement : j’ai perdu 4 kilos, je ne dors plus la nuit, pour la première fois de ma vie je prends des somnifères et je suis obligée d’utiliser un shampooing à base de goudron parce que l’angoisse, eh ben, ça me gratte ! Sinon, tout va bien.Quant au travail, le succès n’a rien changé et ne changera jamais rien. Sinon, je ne serai plus écrivain, je serais « agente commerciale en écriture avec courbe de croissance et objectifs à tenir ». Le succès fragilise tout le reste mais laisse ma solitude nocturne absolument intacte.

- Quel âge avez-vous dans votre tête ? Et dans votre cœur ?

- Physiquement, je suis hyper bien roulée comme une fille de 19 ans, dans ma tête j’ai 37 ans et 3 mois et dans mon cœur je n’ai pas d’âge. Tout dépend de celui du personnage qui m’occupe l’esprit... (ou le cœur, donc...)

- Que répondriez-vous à un enfant qui vous demanderait qui est Dieu ?

- Je ne sais pas. Mais cherche, mon grand, cherche... A mon avis, il y en a un petit bout chez tous les gens que tu croiseras, tu verras...

- En quel animal vous serait-il le plus agréable de vous réincarner ?

- Aucun. Ils ne savent pas lire...Un long fleuve intranquille

Il a suffi d’un ladre message de trois mots (« Anouk est morte ») que lui envoie son ami d’enfance Alexis, fils de la défunte qu’il a perdu de vue depuis des années du fait de sa déchéance de toxico, entre autres, pour que Charles Balanda, architecte apparemment bien cadré dans ses plans de constructeur multinational, mais approchant de la cinquantaine et fragile dans sa tête, se trouve soudain confronté à sa vie passée d’enfant et d’adolescent vers laquelle il va remonter au fil d’une quête qui constitue le premier grand mouvement de ressaisissement, à travers le temps, de La consolante.

C’est ainsi que Charles revient, via le cimetière minable où on l’a enterrée, à cette initiatrice à la vraie vie que fut Anouk, flanquée jadis d’un comparse travelo et magicien que les gens regardaient de travers et que les mômes adoraient. Alors que sa relation avec Laurence flageole, et qu’il fait lui-même un peu paumé au milieu des ados bien programmés, Charles, plus complice avec Claire, sa sœur cadette, va poursuivre cette espèce de voyage au bout de lui-même qui, après ses retrouvailles assez effrayantes d’avec Alexis et les siens, genre Deschiens, le fait rencontrer, autre cadeau de la vie, la prénommée Kate, fée et sorcière bohème elle aussi marquée par la vie et portée à résister à tout accroupissement, qui lui offrira de rebondir et de revivre.

Roman de la maturité filtrant une observation remarquable sur la rupture de tous les liens familiaux et sociaux, autant qu’il indique les échappées d’une survie possible, La consolante en impose par la santé et la générosité de son approche des êtres, ainsi que par la musicalité de sa narration et la théâtralité de ses dialogues, son mélange de gouaille à la Queneau et de mélancolie plus grave, sa façon de retisser des accointances entre vieux et jeunes gamins, sa poésie et son humanité…

Anna Gavalda. La Consolante. Le Dilettante, 636p.

Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 7 mars 2008.

-

Sur des pattes de colombe

Si vous n’aimez pas Anna Gavalda, offrez La consolante à vos ennemis !

Il y a des gens qui ne supportent pas Anna Gavalda. Ils n’ont pas lu ses livres, mais ils n’aiment pas. Ils trouvent ça trop salon de coiffure ou gondole de gare, voire d’aérogare. Sans ouvrir aucun de ses livres, douteusement prisés par le populaire, ils relaient la rumeur selon laquelle Gavalda c’est bon sentiment et compagnie, point barre. Bref il y a un effet anti-Gavalda, et qui va s’accuser probablement chez tous ceux qui ne liront pas La consolante, à paraître ces jours avec 200.000 exemplaires de premier tirage.

Or les gens qui n’aiment pas Gavalda vont souffrir même en ne lisant pas La consolante. D’abord parce que tout le monde va en parler. L’éditeur claironne déjà « l’événement littéraire » de la saison, et les médias vont faire écho dare-dare, même si la romancière se défile, qui a choisi de ne rencontrer aucun de leurs mercenaires. Ensuite parce que ne pas lire 636 pages est nettement plus fastidieux que se borner à ne pas lire les 320 pages de Chagrin d’école de Daniel Pennac. Enfin parce que ne pas lire un bon livre est une souffrance d'autant plus lancinante qu'elle ne s'avoue pas...

Ceux qui, comme moi, sont assez kitsch (ou prétendus tels) pour avoir apprécié les livres de Gavalda dès les nouvelles de Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part, risquent plus encore d’aimer La consolante, qui cumule toutes les tares présumées de l’auteure et les déborde de surcroît, tant il est vrai que La consolante pourrait aussi s’intituler La débordante. C’est en effet un livre débordant de bonté et de vitalité, à la fois Dickens et Dubout sur les bords, tout en restant du pur Gavalda. On y entre tout doucement sur la pointe des sentiments et le récit s’amplifie bientôt et se ramifie pour devenir une espèce de grand fleuve intranquille qu’on remonte en même temps qu’on le descend puisqu’il s’agit du fleuve du temps qu’un homme approchant de la cinquantaine, flanqué de sa sœur, plus proche à vrai dire que sa compagne, en attendant qu’il en change, longe et remonte en s’interrogeant sur le sens de tout ça au miroir de ses souvenirs doux ou cuisants. Il sera question d'enfance et d'amitié, de métiers et de fidélités, de ressentiment et de trahison, de société qui va dans le mur et des façons éventuelles de survivre.

Sans le lire ceux qui scient d’avance Gavalda diront que La consolante n’est qu’un long mélo méli-mélo. Une rumeur argüe en outre déjà que cette fois Gavalda fait dans le noir, mais je n’ai pas bien vu la différence d’avec ses livres précédents même si celui-ci gagne de beaucoup en amplitude: Gavalda reste Gavalda comme Gary est resté Gary même en se faisant Ajar puis hara-kiri. Il y a du roman-photo et du Chet Baker là-dedans, de l'Amélie Poulain en plus richement nuancé et du Sarraute en baskets (la Sarraute des Fruits d'or persiflant à l'oreille, ou celle des murmures d'enfance) un mélange de trémolo très génération 68 et d’acuité sensible hors d'âge, de musicalité au petit point contrapuntique et d’élans carrément symphoniques, de gouaille quenelle à la Zazie et de gravité plombée àla Calet dans ce livre arrache-cœur qui montre, entre beaucoup d’autres choses, comment les familles éclatées se recomposent en tribus plus ou moins déjantés, entre tel oncle de substitution qui devient tante le soir et telle Kate fée bohème un peu sorcière - mais ne déflorons pas le secret de tout ça..

Ecoutez plutôt, si vous ne lisez pas : La consolante est en effet un livre plus secret qu'il n'y paraît, donc à écouter vraiment. Tout s’y passe entre les lignes autant que dans la linéarité non linéaire du récit, en douceur âpre et à fleur de cœur. Et comme on n’est pas à court de bon vieux lieux communs ce matin, allez, on dira que les personnages de La consolante nous arrivent sur des pattes de colombes en nous roucoulant comme ça que la jeunesse est à la fois derrière et devant, selon ce qu’on y prendra ou comprendra…

Anna Gavalda. La consolante. Editions Le Dilettante, 636p.