Sur une formule de Peter Sloterdijk. Contre le nihilisme.

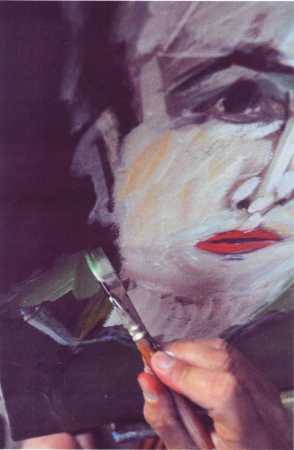

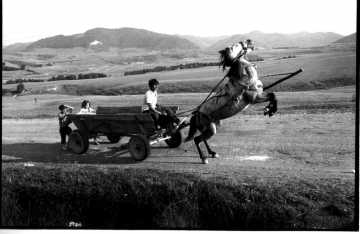

Un ami très cher, et d’autant plus cher qu’ils sont rares, ces amours d’amis vivants (les morts sont plus nombreux) avec lesquels il est encore possible de parler par les temps qui courent dans le désert flouté des gens qui courent, ce frère avéré m’envoie cette image qu’il a prise de mes couleurs avec, au dos, cette citation d’ Ecumes de Peter Sloterdijk dont il est un constant lecteur : « Lorsqu’une grande exagération a fait son temps, des essaims d’essors plus discrets s’élèvent ».

Je sais bien que Sloterdijk pense à autre chose en désignant cette « grande exagération », mais sa formule retentit aussitôt en moi comme une relance de ferveur à batailler contre le nihilisme au goût du jour et, parmi les équivoques de celui-ci, contre l’opinion mortifère selon laquelle plus rien ne se fait aujourd’hui en matière d’art et de littérature.

Un maître à penser local me taxait récemment d’esprit petit-bourgeois pour cela seulement que je me suis permis de trouver « lugubre » le Désenchantement de la littérature de Richard Millet, dont je partage une partie des sévères constats (sévères par exigence légitime, je ne le sais que trop) mais en rejette le manque de générosité et de nuances, plus encore l’attitude consistant pour notre génération à retirer l’échelle derrière elle.

Le même constat désenchanté a été tiré, il y a quelques années, dans un vaste et fol essai aussi formidablement intéressant qu’injuste dans sa conclusion (selon laquelle la littérature cesserait d’exister après 1960), intitulé L’Homme seul et paru à L’Age d’Homme sous la plume de notre ami Claude Frochaux. Or celui-ci est un véritable écrivain, comme l’est aussi Richard Millet, et les écrivains doivent parfois recourir à des grandes exagérations pour être ce qu’ils sont. Philippe Sollers exagère lui aussi plus souvent qu’à son tour, jusque dans ses récentes Guerres secrètes où il constate que plus personne ne lit aujourd’hui. Mais Sollers fait lire, tandis que le maître à penser cantonal ne veut lire que ce qui le conforte dans son déni de toute création vivante l’autorisant à taxer de petit-bourgeois tout ce qui prétend échapper à son nihilisme de notable dont le cul s’est posé une fois pour toutes sur la commode des Arts et des Lettres.

Au reste je ne craindrai pas de défendre la paire de pantoufles réelles du petit-bourgeois, autant que l’état réel de petit-bourgeois me sied, tel en tout cas qu’il était vécu par l’un de mes maîtres à sentir, Vassily Rozanov, génial prophète de la fin de la littérature « littéraire », au sens d’un culte de caste non vécu dans sa culotte, si j’ose dire, Rozanov estimant que la littérature lui était essentiellement une sorte de pantalon, et le plus seyant serait le mieux, lui chauffant bien les jambes et la boutique, une seconde peau s’il vous plaît, un objet cher de sa vie privée à côté de sa chère femme et de sa chère mère, et de là des soupirs, des prières, des éclats, des pleurs, la main sur le piano ou le samovar, des notes prises dans la rue des prostituées, des conversations avec la droite et la gauche, des confitures savourées à la fenêtre, une voix murmurant dans la nuit – enfin tout ce qui semble insignifiant à notre fourrier du prêt-à-penser embourgeoisé au pire sens (au sens donc de Léon Bloy) qui de la littérature ne voit que les Grands Noms.

L’image des essaims d’essors m’enchante. Trois livres merveilleux, très différents l’un de l’autre (Regarde la vague de François Emmanuel, Le Cheveu de Vénus de Mikhaïl Chichkine, La Symphonie du Loup de Marius Daniel Popescu), me sont apparus comme autant d’essaims d’essor poétique en cet été indien, et j’y resonge avec reconnaissance tous les jours. Plus tôt en Suisse romande : La corde de mi d’Anne-Lise Grobéty ou Revenez, chère images, revenez, de Rose-Marie-Pagnard. Plus récemment enfin le fulgurant et bouleversant Demeure le corps de Philippe Rahmy.

Mais j’en vois partout et de toutes les couleurs. En lisant Guerres secrètes je vois les efforts d’essors du meilleur Sollers, et je me rappelle alors ma lecture de cet été d’Artefact de Maurice G. Dantec, livre bancal selon moi mais témoignant de quel fantastique effort d’essor lui aussi, et je lis Dantec et continuerai de le lire avec la même espèce d’amitié occulte que je lis La littérature à contre-nuit de l’intempestif Juan Asensio. Celui-ci a beau rejeter Sollers ou Todorov et leurs essors respectifs : cela m’est égal, mais ce n’est pas que tout soit égal, au contraire, c’est que les uns et tant d’autres (je pense aux essors de Patrick Modiano, de Pascal Quignard, de Michel del Castillo, d’Alina Reyes, de Linda Lê, de Georges-Olivier Châteaureynaud, d’Alain Nadaud…) incarnent ces essaims d’essors dans la littérature en train de se chercher et de se faire, frayant peut-être la voie de celle de demain.

« La Sphère Une a implosé », constate Sloterdijk après Nietzsche. « Mais quoi, les écumes vivent. Si les mécanismes de la récupération par les globes simplificateurs et les totalisations impériales sont percées à jour, cela n’explique justement pas pourquoi les hommes devraient jeter par la fenêtre tout ce qu’ils considéraient comme grand, animant et précieux. Dire que le Dieu nocif du consensus est mort, c’est reconnaître les énergies avec lesquelles on reprend le travail – ce sont forcément les mêmes que celles qui étaient absorbées par l’hyperbole métaphysique. Lorsqu’une grande exagération a fait son temps, des essaims d’essors plus discret s’élèvent » (*)

Peter Sloterdijk. Ecumes,Sphères III, p. 20. Maren Sell, 2003.

Richard Millet. Désenchantement de la littérature, Gallimard, 2007.

Claude Frochaux. L’Homme seul. L’Age d’Homme, 1996. Repris en Poche Suisse.

Photo: Philippe Seelen.

Ainsi que le dit bien Sylvie Tanette dans Lectures croisées, l’un des grands intérêts du livre tient à la situation particulière de cet exilé atypique, qui n’est nulle part et partout chez lui, et dont le regard reste d’une totale liberté et d’une même porosité . Son livre est à la fois un rituel d’observation et d’écriture, d’une poésie à ras l’objet, qui transfigure le quotidien avec une sorte de ferveur sacrée, sans l’édulcorer. C’est en outre une saga au souffle tonifiant, ponctuée de scènes inoubliables. Les premières sept pages, évoquant l’annonce faite à l’adolescent , en train de pêcher dans une rivière, de la mort de son père et le bain que lui donne sa grand-mère, dans lequel il verse les premières larmes de sa vie, sont à pleurer aussi bien. Et la scène du train fou ! La scène du cheval crucifié par les ouvriers ! La scène de l’avortement ! Tant d’autres…

Ainsi que le dit bien Sylvie Tanette dans Lectures croisées, l’un des grands intérêts du livre tient à la situation particulière de cet exilé atypique, qui n’est nulle part et partout chez lui, et dont le regard reste d’une totale liberté et d’une même porosité . Son livre est à la fois un rituel d’observation et d’écriture, d’une poésie à ras l’objet, qui transfigure le quotidien avec une sorte de ferveur sacrée, sans l’édulcorer. C’est en outre une saga au souffle tonifiant, ponctuée de scènes inoubliables. Les premières sept pages, évoquant l’annonce faite à l’adolescent , en train de pêcher dans une rivière, de la mort de son père et le bain que lui donne sa grand-mère, dans lequel il verse les premières larmes de sa vie, sont à pleurer aussi bien. Et la scène du train fou ! La scène du cheval crucifié par les ouvriers ! La scène de l’avortement ! Tant d’autres…

Editions aden, coll. Le cercle des poètes disparus. 728p.

Editions aden, coll. Le cercle des poètes disparus. 728p.