Lecture de Grande Jonction (3)

Le salut de l’humanité viendra-t-il par un riff de guitare ou via le retour aux Saintes Ecritures ? C’est une des (nombreuses) questions qui se posent autour du vingtième chapitre de Grande Jonction, alors qu’une bibliothèque entière vient de débarquer sur le territoire protégé de Heavy Metal Valley en provenance du Vatican et que le jeune Gabriel Link de Nova, visiblement de la race des « élus », redécouvre la musique électrique de la deuxième moitié du XXe siècle, quintessence de la « poésie des machines » née de l’éclair d’Hiroshima et qui connut sa Légende Dorée, des atmosphères astrales de Pink Floyd au Rock’n’roll Star d’Oasis, ou du fétichisme ultra-plastique du Velvet Underground à Ultra Violet d’U2, ce pur bijou, etc.

Tel est le paradoxe Dantec, qui revisite la tradition spirituelle judéo-chrétienne dont les livres lui arrivent comme l’arme de guerre fondamentale de sa Croisade, tout en exaltant une musique considérée comme basique, voire barbaresque par beaucoup, dans une fusion qui relève bel et bien, par sa vision et ses fulgurances plus à vrai dire que par l’élaboration de son style, de la poésie. Or curieusement, c’est en se démarquant de l’« air du temps » que le lecteur a la meilleure chance d’apprécier vraiment l’apport de Dantec, issu de la culture pop et rebondissant dans une narration « populaire » à caractère prophétique, à la littérature et à la réflexion contemporaines, au milieu d’un no man’s land où il s’est lui-même exilé, dont les mentors ou pairs occultes seraient un Léon Bloy ou un George Orwell, un Philip K.Dick, un Edmond Burke ou un Joseph de Maistre, entre autres références plus ou moins explicites.

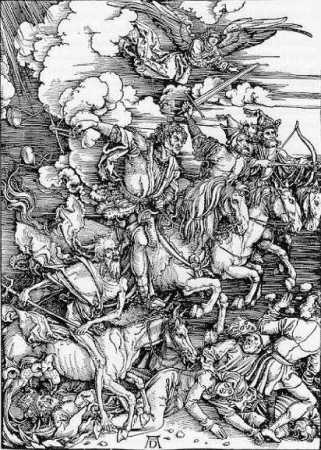

En ce qui concerne Grande Jonction, force est de préciser que la lecture préalable de Cosmos incorporated, le roman dont il est la suite directe, est quasi obligatoire, sous peine de s’y perdre. Le diptyque décrit en effet un processus dont l’image des quatre Bêtes de l’Apocalypse, se dévorant l’une après l’autre, se concrétise par la vision apocalyptique du roman postulant, par la voix du professeur initié Zerkovsky, quatre avatars contemporains desdites bêtes, des horreurs du XXe siècle à la mort spirituelle de l’humanité. De la même façon, les quatre aspects de l’Antéchrist sont déclinés, de sa première opposition au Dieu Unique (de Marcion à Mahomet) à la dissolution de toute transcendance en notre époque postmoderne.

Est-ce à dire que Maurice G. Dantec nous assène un roman « à thèse ». Oui et non, dans la mesure où ses idées s’incarnent, par le truchement de personnages (pourtant stéréotypés) et dans le paysage, la topologie, tous les mouvements du roman d’une incroyable plasticité – car Dantec est poète autant qu’il est idéologue et guerrier.

Dantec n’est certes pas Dante, mais on peut le lire un peu comme Dante, sans prendre vraiment au sérieux le contenu et les fins de sa BD eschatologique. Dante est un formidable écrivain de BD, surtout dans L’Enfer et Le Purgatoire, et nul n'est besoin de souscrire au Credo pour apprécier ses épisodes. Ensuite, ça se dilue un peu dans les cantiques et la surexposition lumineuse. Tintin laisse un meilleur souvenir que Le Paradis. Mais Dante est aussi le fondateur d’une langue et une bibliothèque à lui tout seul. A côté de lui, l’autodidacte Dantec fait un peu province tribale de festival Open Air. Tout auteur «culte » qu’il soit, et se posant lui-même en « phare » de l’époque (son site en construction est une cathédrale à sa propre gloire qui vaut son pesant de pesos), Dantec n’a ni le savoir, ni le vécu, et plus du tout la société, l’histoire ni le background culturel du Florentin; il balbutie donc quant Dante psalmodie et versifie pilpoil. Dantec, de temps à autre, s’exerce à l’incantation narrative, mais ça fait barde besogneux. D’autres fois, il fait dans le morceau de bravoure « littéraire », comme lorsqu’il évoque la nouvelle végétation du Territoire, (p. 293-294), genre post-Salambô paysagiste, mais l’effort se sent là aussi, qui tourne à Bouvard et Pécuchet…

Un autre paradoxe, c’est que Dantec vise un lectorat qui ne le suivra que difficilement sur ses brisées érudites, mais risque de le croire pour le pire, qui se réduit à ses positions politiques et ses « visions » géo-stratégiques. C’est là aussi que ses ennemis le prendront en défaut, mais il l’a cherché. Combattant le Djihad, il est lui-même djihadiste à sa façon de converti, et Dieu sait si cela ne marquera pas la ruine de sa poésie sauvage ? Je veux croire pour ma part que son évolution ne s’en tiendra pas à un ralliement militaire aux divisions vaticanes de Josef Ratzinger, alias Benoît XVI. Ce serait dommage. Pour le moment je reste assez perplexe, trouvant plus de lumière évangélique dans un paragraphe du panthéiste Oblomov ou dans une nouvelle de l’athée Tchekhov que dans Grande Jonction jusqu’à sa page 300, mais j'espère que la suite me démentira...

Albrecht Dürer. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse.