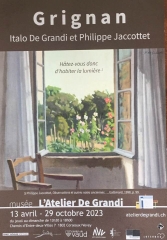

Merveille d’une rencontre amicale en un lieu que tous deux ont su magnifier en beauté et en douceur : Philippe Jaccottet et Italo de Grandi se retrouvent, avec une septantaine d’aquarelles magnifiques et des textes choisis reproduits sur les murs, à l’enseigne de l’exposition simplement intitulée Grignan, à voir absolument ces jours et mois prochains à l’Atelier De Grandi de Corseaux, maison à elle seule mythique signée Alberto Sartoris…

Les notions d’harmonie et d’accord parfait, de connivence humaine et de consonance créatrice s’imposent au parcours de l’immense petite exposition présentée, avec un soin extrême dans l’accrochage et la documentation rassemblée, en un lieu qui symbolise lui-même la fusion de la nature et de la culture, sur ces rives veveysanes où, en 1939, la villa-atelier du peintre Italo de Grandi fut construite, en style international emblématique, par le fameux architecte Alberto Sartoris. Écrin parfait pour accueillir, en dialogue pictural et poétique posthume, les évocations d’un autre lieu préservé du tapage du monde, entre lavandes et beaux vieux murs, intense de présence immanente, résumé en un seul nom : Grignan.

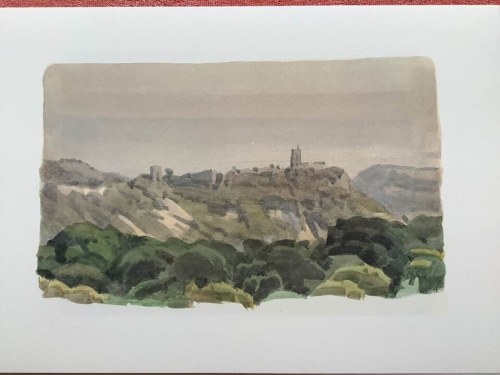

Lié aux noms de Philippe Jaccottet, après Madame de Sévigné qui en habita le château, le nom de ce village de la Drôme provençale sans rien de trop exceptionnel en apparence englobe à la fois une région qu’on pourrait dire le seuil sans marche du nord et du sud dont la lumière et les parfums « sentent » déjà la Provence sans l’être encore, à l’est de la montagne plus âpre de Giono et au nord des sorgues de René Char, avec une lumière particulière et un «ton», une « musique » silencieuse que les poèmes en prose de Philippe Jaccottet, avant les aquarelles d’Italo De Grandi, ont évoqués avec maintes résonnances parfois explicites.

Contrepoint avec « figures absentes »

C’est d’ailleurs sous le signe des « résonnances » que les fils d’Italo de Grandi, Pierre et François, ont placé les cinquante premières pages du très remarquable catalogue consacré à l’exposition, où dialoguent, sans autres commentaires, les aquarelles de l’artiste et des fragments de proses poétiques du poète choisis par José-Flore Tappy (la spécialiste qui a dirigé l’édition de Jaccottet dans la Pléiade), tirés notamment du Cahier de verdure, de La Promenade sous les arbres ou de Pensées sous les nuages , de La Semaison ou des Chants d’en bas avec, à chaque fois, la mention précise de la place du morceau dans les Œuvres. On ne saurait être plus rigoureux, sans empiéter sur la liberté du lecteur-visiteur…

Lequel lit par exemple, tiré d’Après beaucoup d’années : « Ici, la lumière est aussi ferme, aussi dure, aussi éclatante que les rochers. Mais il y a, jetés sur eux, ces velours, ces toiles usées, cette laine râpeuse. C’est toute la montagne qui s’est changée en troupeau, en bergerie. Tout est lié, tout se tient, tout tient ensemble, comme au premier jour. C’est pourquoi on est dans cet espace immense comme dans une maison qui vous accueille sans vous enfermer ». Ceci sur la page de droite, alors qu’une aquarelle non datée évoque, sur la page de gauche, un champ de lavandes en hiver d’une infinie douceur.

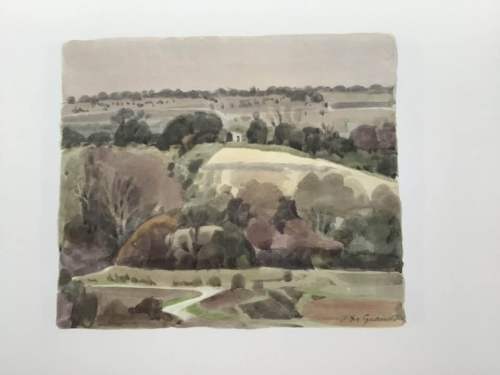

Et l’on note alors que les Paysages avec figures absentes de Philippe Jaccottet, sans aucune concertation, trouvent chez Italo De Grandi leurs équivalents dénués de toute présence humaine ou animale, pour dire non le vide mais la plénitude silencieuse de ce qu’un philosophe appelle la « clairière de l’être ». Cela pourrait être vague, voire évanescent dans l’épure, alors qu’au contraire « tout tient ensemble par des nœuds de pierre »…

Ailleurs, plus directement complice, le poète évoque son ami peintre en soulignant sa part d’ombre rêveuse : «Il allait et venait dans nos parages sans faire de bruit comme dans une patrie retrouvée, avec (…) la mélancolie de qui n'ignore plus combien tout bonheur humain, toute saison claire, tous nos « asiles d’un instant »(pour parler japonais) sont fragiles. Cette mélancolie, je crois qu’elle transparaît aussi dans son œuvre, si tranquille qu’elle semble ; mais elle n’en met pas l’équilibre en danger ».

De fait, l’équilibre, la sereine mesure, la calme évidence rappelant les paysages « italiens » de Corot ou les maîtres toscans qui l’ont marqué, émanent des aquarelles d’Italo De Grandi dont la touche délicate et les tons accordés comme en sourdine se donnent sans dessin visible et donc sans repentir…

Comme une antique "société des êtres"...

Parler alors de « société des êtres », au sens où l’entendait Baudelaire pour la distinguer de la société des fonctions ou des pouvoirs, conviendrait le mieux à l’approche des liens humains et de l’état d’esprit que cristallise ici le nom de Grignan, mais gardons-nous d’en faire un mythe. Philippe Jaccottet se défie lui-même des emblèmes de tourisme littéraire ou de publicité que pourraient signifier le château et la marquise, et rien chez lui du chef d’école.

Du moins Grignan et ses alentours ont-ils bel et bien « parlé » à quelques-uns qui ont su les évoquer avec justesse, comme il en va des quelques commentateurs réunis par les frères De Grandi dans le catalogue, tous dans le même esprit et sans jargon ni pédanterie: Françoise Jaunin pour célébrer la « lumière avant toute chose » des aquarelles d’Italo et en distinguer l’élégiaque sérénité de la contemplation plus inquiète de Jaccottet, et sa parenté avec les peintres du silence à la Morandi ; Christophe Gallaz pour insister sur les rapports profonds entretenus par l’artiste et le poète avec la terre environnante moins « idyllique » qu’on ne pourrait croire, marquée par « un combat permanent contre l’usure et la chute », et la probité de leurs démarches respectives loin de la société du spectacle et des convulsions de l’art dit contemporain ; Christophe Flubacher pour relier la part tellurique des choses - le végétal de l’yeuse ou des lavandes et le minéral millénairement marqué par les ammonites du pays drômois - à ce qui en émane de visible dans la peinture d’Italo, dont Florian Rodari dit aussi, en détail, l’importance du geste artisanal et la capacité rare de l’artiste, bâtisseur de sa propre maison et qu’on voit, dans une petite vidéo, transformer un ange de papier en figure de cadran solaire martelée dans sa forge, «battue jusqu’à la vie »…

La nature n’est pas la même dans le Jorat de Gustave Roud, le Valais de Maurice Chappaz ou la Drôme provençale où se sont retrouvés Philippe Jaccottet et Italo De Grandi, et pourtant comment ne pas voir la parenté de ceux-là et leur haute filiation ? Ainsi Pierre De Grandi, évoquant un nécessaire retour aux Anciens, nous fait-il penser à Théocrite et à Virgile quand nous nous rappelons la campagne perdue de Gustave Roud et celle de Maurice Chappaz, la terre sublimée de Philippe Jaccottet et les aquarelles intemporelles de son père – chacune de ces œuvres perpétuant une relation vive avec la beauté et le mystère de la nature, le visible et l’invisible que la poésie et l’art tentent de ressaisir avec leurs moyens éphémères ?

Grignan. Italo De Grandi et Philippe Jaccottet. Exposition visible à L’Atelier de Grandi jusqu’au 29 octobre 2023, du jeudi au dimanche de 13h.30 à 18h. Corseaux/Vevey, chemin d’Entre-deux-villes 7.