En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

30. Henry VI / 3

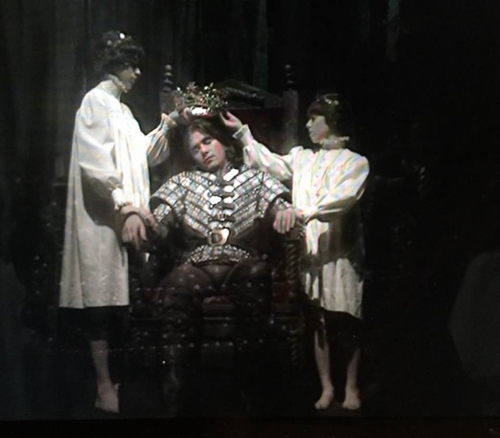

L’histoire du pieux Henry VI, sous la plume de Shakespeare, est celle d’un saint homme auquel Peter Benson, dans la réalisation vériste de Jane Howell, prête sa longue figure à la Greco.

Ce roi piétiste, adonné à la lecture et à la contemplation, assiste assez passivement à la défaite de ses armées sur sol français, où son père Henry V avait soumis pas mal de terres, et voit ensuite plus tristement ses pairs et ducs s’entre-déchirer en s’envoyant des roses et moult flèches et boulets, les deux clans s’opposant ensuite pour le défendre ou lui ravir la couronne, avant de s’entretuer en famille.

La première tétralogie historique du Bon Will – c’est ainsi que je le surnommerai désormais – est en effet une fresque guerrière à trois étages où s’empilent un conflit entre nations, une guerre civile et un massacre familial aboutissant au délire autodestructeur d’un tyran qui incarne le ressentiment absolu et la volonté de puissance à l’état pur, en la personne difforme de Richard III.

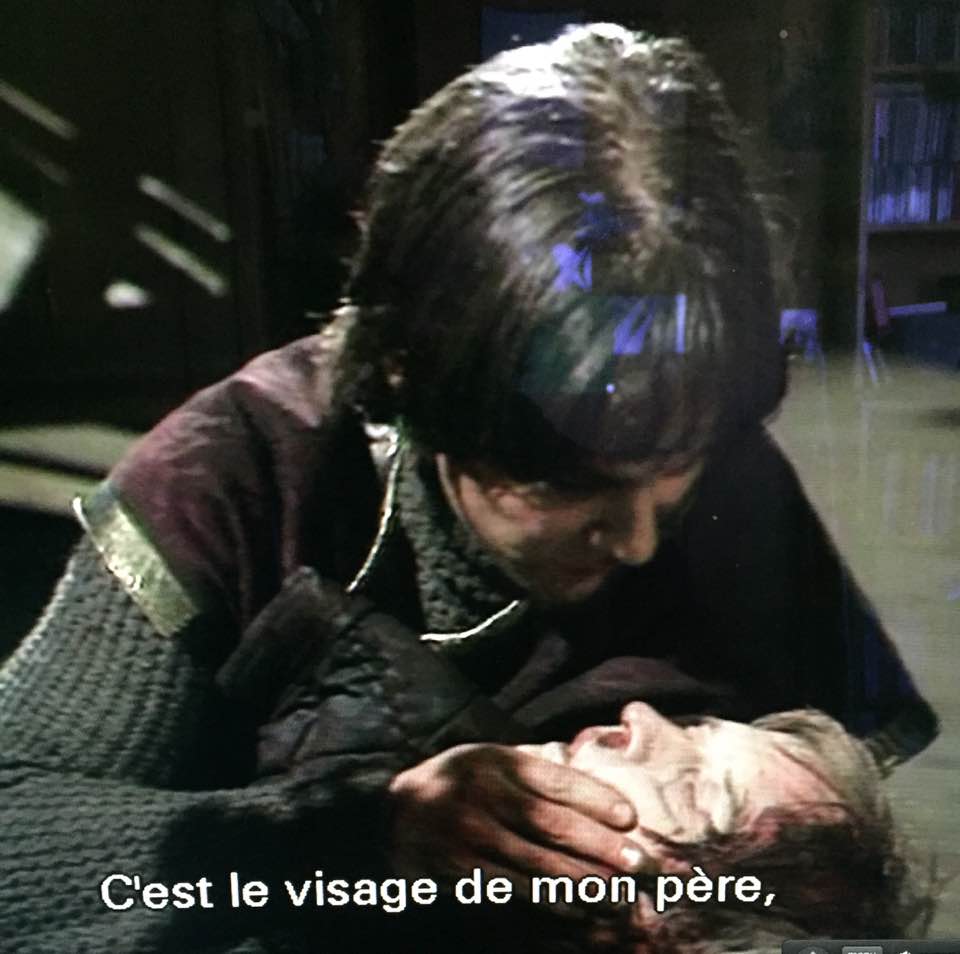

Celui-ci passe pour le plus grand scélérat du théâtre shakespearien, qui massacre le doux Henry VI après que celui-ci lui a tranquillement dit quel démon il était. Richard le boiteux, qui se déteste lui-même, incarne aussi bien le mal se voulant tel, lucide et impatient de dominer le monde, frémissant de sensibilité chienne et ricanant comme le traître Iago ou Satan leur maître à tous deux.

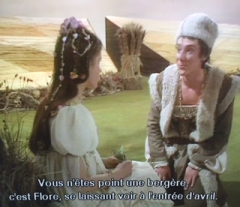

Si Richard III incarne le Mal , l’adorable Henry, les yeux au ciel et les mains jointes comme sur les chromos sulpiciens, représente le Bon Berger et d’ailleurs c’est ainsi qu’il se pose, dans la troisième partie de la tétralogie, assis dans l’herbe et se représentant l’emploi du temps du berger « type » au milieu de ses brebis.

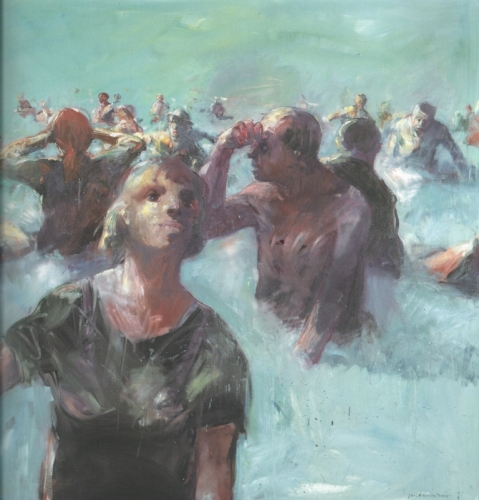

Or loin de s’en moquer, le Bon Will en donne l’image par excellence de la force douce résistant comme un roc à l’épouvantable flux et reflux des armées courant de part et d’autre de la scène, jusqu’au moment prodigieux où, de part et d’autre de cette figure évangélique, surgissent deux soldats arrachés à la bataille fratricide, l’un découvrant que l’ennemi qu’il vient de trucider est son propre père, alors que l’autre, qui s’apprêtait comme le premier à faire les poches de sa victime, constate avec horreur que celle-ci est son propre fils. Qu’on transpose la scène à Sarajevo, à Beyrouth ou dans les ruines d’Alep, et la même absurde abomination de la guerre civile relèvera du copié/collé poisseux de sang et de larmes.

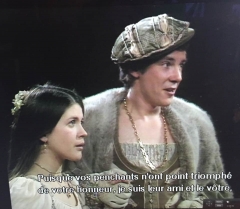

À un moment donné, les mots Peace and Love sont explicitement prononcés par Henry le Bon, qui n’a rien pour autant d’un hippie entouré de filles-fleurs. Aspirant profondément à la paix, il ne cesse pour autant d’aimer la furieuse cheffe de guerre que devient Marguerite, non sans affirmer et réaffirmer fermement sa propre légitimité. Il fera preuve, aussi, de faiblesse, voire de lâcheté, mais de vilenie: jamais.

Cette première tétralogie de Shakespeare, qui a moins de 30 ans quand il la compose mais en sait déjà un bout sur les turpitudes humaines et ce qui peut leur résister, n’a pas encore la forme concentrée ni la profondeur, le mystère, la magie et la fusion polyphonique des chefs-d’œuvre à venir; cependant le noyau de tendresse du Bon Will est déjà présent dans ces drames tragiques émaillés de monologues de la plus shakespearienne poésie.