Au café de La Rotonde, à la Sallaz, ce 1er décembre. - Après un sommeil irrégulier et le bouclage de ma 160e Chronique sur les pessimistes tonifiants, un peu meilleure que je ne le craignais, j’ai rallié mon quartier natal lausannois de la Sallaz pour ma première leçon de coréen dont je ne sais encore si elle aura beaucoup de suite vu mon état de santé, mais on verra bien, en tout cas je suis curieux de retrouver le jeune Gyuhee Lee et de m’initier à sa langue en sa compagnie, au troisième étage de l’immeuble des années 20-30 au rez duquel se trouvait Le Colisée, le cinéma dans lequel j’ai officié en tant que placeur vers mes seize, dix-sept ans et où j’ai vu 3o fois Les cœurs verts d’Edouard Luntz et 25 fois Juliette des esprits de Fellini, auquel je préférais à vrai dire les Vitelloni dont le personnage mélancolique de Moraldo m’était comme un frère en imper gris muraille

NOËL.- Je craignais le retour de décembre, dont le froid m’a rappelé ce matin nos dernières séances de chimiothérapie au CHUV, il y a une année de ça, quand ma bonne amie ne se déplaçait plus qu’avec son rollator, n’avait plus qu’une peau de papier fripé sur ses os fragiles et s’efforçait de sourire en espérant encore fêter Noël avec nous. Noël ! Noël de nos enfances au temple de Vennes dont la sévérité protestante de l’architecture se trouvait un peu radoucie et enluminée par les décorations et l’odeur des oranges que nous recevions, les enfants, après le culte où nous chantions les cantiques réservés à cette fête que je préférais, alors, à Pâques,avant que je ne trouve plus de vraie joie, à l’adolescence, à cette remémoration de la seconde naissance du Christ .

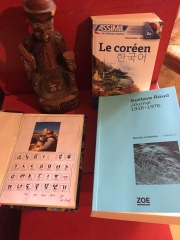

NOTRE QUARTIER. - La Sallaz, comme je l’explique à Gyuhee Lee, au temps du Colisée dont je lui ai trouvé une photo des années 50 sur Internet , n’a plus rien aujourd’hui de la place de village qu’elle était au terminus du 6, avec ses trois auberges dont l’une avait une terrasse sous un arbre immense, comme à la campagne, et l’actuel café de la Rotonde n’était alors qu’un tea-room attenant à la boulangerie Schori où les dames de la paroisse protestante venaient acheter la tresse dominicale ou quelque pâtisserie après le culte de dix heures, puis les dames catholiques (« les catholiques sont que des bourriques ! », chantonnaient les chenapans) sorties de la messe à la chapelle de Saint-joseph où mon ami l’abbé Vincent a exercé son dernier ministère - le cher Gilbert dont j’ai retrouvé hier soir le nom dans le Journal de Gustave Roud que j’ai acquis l’autre jour avec le package de la méthode Assimil de Coréen...

Annyong hassibnika ! ai-je lancé à Gyuhee quand il m’a ouvert la porte tout à l’heure - ce qui signifie à peu près la paix soit avec toi en coréen, et de fait c’est une heure et demie paisible que j’ai passé avec ce garçon qui pourrait être mon petit-fils, ne parle bien qu’anglais après plusieurs années en pays francophones et à qui, après qu’il m’a demandé pourquoi je désirais apprendre sa langue, j’ai expliqué que c’était essentiellement à cause de sa musique entendue sur les séries coréennes dont quelques-unes m’ont beaucoup intéressé, humainement ému voire bouleversée, alors même qu’il est peu probable que je me pointe jamais à Séoul...

Notre heure de langue coréenne s’est agréablement passée. J’ai exercé l’écriture des consonnes et des voyelles, j’ai appris quelques mots et Gyuhee m’a parlé de son travail de biologiste étudiant les oiseaux et les poissons en laboratoire. Il a de très fines mains -comme celles du jeune chirurgien autiste dans la série coréenne Good Doctor - et un sourire de chat. Sa compagne est Farsi. Non pas farcie comme je l’ai entendu mais Farsi. Je lui ai donné 50 francs pour cette première séance au lieu des 40 requis, tel étant mon plaisir d’arrondir les chiffres plus que les fins de mois...

Ce soir je suis revenu au Journal de Gustave Roud, dont le volume complet compte 1028 pages. Les premières entrées, datées de 1916 (il a donc 19 ans) en sont immédiatement trempées de larmes quasi adolescentes ou même enfantines, marquées parson funeste sentiment d’être séparé, parlant des autres gars et des filles autour desquelles tournent ceux-là comme d’une autre espèce à la fois inatteignable et désirée - et c’est le début de son obsessionnel voyeurisme esthète dont les évocations érotiques des beaux paysans de son entoutage, sublimées par la poésie relèveront toujours du fantasme aussi peu incarné que ceux de Thomas Mann lorgnant les jolis serveurs ou les « lifts » à la Proust…

Cette façon de magnifier, dans un lyrisme rappelant un peu l’Antiquité des pâtres, les corps, les épaules, les torses entrevus dans l’échancure de la chemise rude, les croupes ou les mollets des beaux et braves paysans de nos hautes terres, m’a souvent agacé, et parfois m’a fait rire en me rappelant la non moins grossière vanne du peintre Auberjonioois (« Mais enfin, Gustave, qu’il aille se faire mettre une bonne fois ! »), mais à présent j’y reviens autrement et suis réellement touché, à la lecture du journal intégral (riern à voir avec celuide Julien Green au demeurant), par la proximité réelle du poète avec sa terre et ses gens, sa connaissance approfondie des travaux et des saisons, sa quotidienne et fervente observation de sa campagne perdue.

À la Brasserie de Montbenon, ce 2 jeudi décembre 2021.- La consultation de tout à l’heure, au CHUV, m’a valu un nouveau coup d’assommoir, avec l'examen au scanner de ma bonne ame, qui montre une progeression fatale du Mal sur son foie, sans parade spécifique, et l’on va donc interrompre la chimio. L. espérait survivre jusqu’à Noël, mais j’ai vu l’oncologue roumaine hésiter sans exclure verbalement cette éventualité, lui prenant ensuite la main dans un geste qui en disait plus long.

Noël ! À peine plus de vingt jours alors que nous espérions fêter, en juin prochain, nos quarante ans de vie partagée avec nos enfants, mais la Bête ne l’entendait pas ainsi. My heart is broken.

I can’t realize : that’s the only way to tell it. The vision of her body is such a pity, such a terrible incarnation of desincarnation and weakness – she compares herself with the poor bodies of the prisoners discovered at the end of the war in Treblinka or Dachau, etc. and that’s it, exactly, now.