À propos de la pensée binaire et du nivellement généralisé. Des visions prémonitoires de Witkiewicz et Orwell, recyclées dans Le Cercle de Dave Eggers où tout est unifié à l’enseigne de Google & Co. Que la satire et la contre-utopie se justifient même si "c'est plus compliqué”. Pourquoi Shakespeare ne s’attarde pas à la table des moqueurs, etc.

L'esprit du temps, ou plus exactement le manque d'esprit des temps qui courent, se caractérise en particulier par sa façon de penser en termes de BONUS et de MALUS, point barre.

Il y a la gauche et la droite, terminé bâton. Les riches et les pauvres. Les salauds et les sympas. Les jeunes dynamiques et les vieux déchets, Punkt schluss.

La pensée unique, ou plus exactement la pensée inique de cette époque, oscille pareillement entre simplifications et généralisations, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, ce qui rapporte et ce qui est à perte, tout cela sans nuances et sans degrés, sans considération du temps et des âges divers, avec l'impatience hystérique de ceux qui exigent d'être reconnus tout de suite et que ça saute et que ça cartonne, je veux mon quart d'heure de célébrité comme tout le monde, vu que tout le monde il est CHARLIE et que si t'es pas pour ma liberté d'expression t'es mort.

Dans son prodigieux roman fourre-tout intitulé L'inassouvissement, paru en 1924, le penseur-écrivain-peintre et pitre tragique polonais Stanislaw Ignacy Witkiewicz, dit aussi Witkacy, prophétisait l'avènement mondial d'une société dominée par un parti nivelliste dont la seule visée serait le bien-être généralisé.

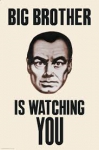

Or nous y sommes: un clic et me voici dans le nouveau paradis du Nuage pour tous, en anglais : the Cloud. D'un clic, via Cloud, je me branche à mon application Kindle sur laquelle j'ai téléchargé le dernier roman de l'auteur américain Dave Eggers, Le cercle, dans lequel on parcourt un paradis terrestre idéalement nivelé où tout baigne dans l'océanique harmonie du Marché, tout anonymat personnel étant aboli à l'enseigne de TruYou, dernière enseigne du cauchemar climatisé.

Witkiewicz s'est donné la mort en 1939, alors que la Pologne se trouvait prise en tenaille entre l'Allemagne nazie et la Russie communiste. Visionnaire annonçant Orwell, comme celui-ci précède Dave Eggers, Witkiewicz simplifie et exagère à sa façon comme tous les satiristes, qui nous disent cependant quelque chose alors que ceux qui n'ont rien à dire se contentent d'affirmer que "c'est plus compliqué".

Lorsque, dans un formidable discours prononcé en présence de son pair écrivain Vaclav Havel, passé de la dissidence au sommet de la hiérarchie politique, Friedrich Durrenmatt déclara que la Suisse était une sorte de prison sans barreaux dont les gardiens étaient les habitants eux-mêmes, l'on trouva qu'il exagérait outrageusement et péchait par simplification, et pourtant la parole du poète disait quelque chose de vrai, même si "c'est plus compliqué ", etc.

Shakespeare est à mes yeux le plus grand satiriste qui soit, mais il ne s'attarde pas à la table des moqueurs. Ce qu'il y a de plus fou chez lui tient à cela que, précisément, la vérité sorte de la bouche de ceux qui ont l'air le plus fou, sans parler des bouffons payés pour ça.

Witkiewicz a constaté le premier, au XXe siècle, que la folie de notre temps serait proportionnée à notre consentement , et l'homme sans qualités de Gogol ou Dostoïevski, de Kafka et de Musil annonçait la couleur - ou plutôt le gris uniforme

A relire Shakespeare cependant, ou à relire Rabelais et Cervantes, on se relève de la table des moqueurs pour rire et mieux vivre, par delà les sarcasmes et la prétendue liberté de TOUT DIRE style Charlie, en slurpant l'élixir vivifiant du Milk of human Kindness, etc.