Celui qui se filme en train de se filmer / Celle qui parle à la Nation devant sa webcam / Ceux dont les minutes de silence ont fait des trous dans la Toile / Celui qui a un succès monstre dans son numéro de jodleur en jockstrap / Celle qui poste une séquence de vidéosurveillance de la Banque du Saint-Esprit captant une tentative d’agression au distributeur de dinars / Ceux qui laissent éclater leur créativité tous azimuts / Celui qui performe en toge de procurateur romain à l’époque du roi Hérode et de son gang dans les territoires occupés / Celle qui a mis en lignes diverses approches par zoom de sa fameuse tourte aux carottes / Ceux qui de Youtube ne se disent pas vraiment croyants mais juste pratiquants /

Celui qui ne souffre pas de n’être pas connecté vu qu’il n’est qu’un blaireau dans son terrier avec ses réserves pour l’hiver / Celle qui se dit de la nouvelle Eglise en Réseau / Ceux qui pensent sur Twitter, communiquent par Facebook et se lâchent sur Youtube / Celui qui a scandalisé ses collègues dames du Bureau de Objets Trouvés par la mise en ligne qu’il a faite des images de sacs à main «non réclamés par les pétasses» vu que ce langage est indigne d’un fonctionnaire municipal membre qui plus est du Groupe de Réflexion / Celle qui recycle les premiers clips de la grande époque d’Alice Dona / Ceux qui ne vont plus se perdre dans les bois depuis qu’ils sont connectés /

Celui qui ne voit plus personne vu que tout le monde est sur son écran / Celle qui espère être remarquée par un produc tombant sur quelque scène osée qu’elle a filmée dans son living mauve / Ceux qui ont filmé la dernière biture d’Arno le Belge dont ils ont fait un must cartonnant / Celui qui a imaginé une suite à la série Deschiens avec sa famille et les divers animaux / Celle qui entrevoit un nouvel avenir à la prostitution ancillaire / Ceux qui ont bien entendu la mise en garde du télé-philosophe Alain Finkielkraut relative à la poubellisation du concept sur Internet mais n’en pensent pas moins qu’il faut vivre avec son temps comme le disait Kant lors d’une de ses promenades dans la zone proche du Neckar que traverse aujourd’hui la nouvelle Autobahn fierté des Allemands / Celui qui s’est fait connaître pour ses imitations de Ben Laden et du rut du renne canadien / Celle qui surprend Marceline sa chambrière en train de mater des scènes de copulation basse sur Webcamworld dans la chambre du petit / Ceux qui ne se doutent pas de ce qui se passe dans la chambre des jumelles la nuit / Celui qui invite les 66.000 internautes connectés à son adresse Skype de s’agenouiller avec lui et de chanter de concert Il est né le divin enfant – pardon aux Juifs et aux Musulmans mais moi j’assume / Celle qui estime que le cybersexe n’est qu’une fiction de plus avec un peu moins de plaisir et de draps à changer ça c’est sûr / Ceux qui passeront un bon Noël en famille y compris leur million d’amis de Facebook et plus si affinités, etc.

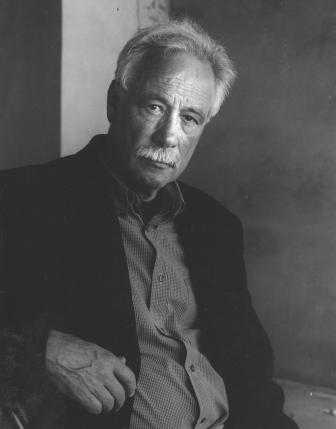

W.G. Sebald. D’après nature. Poème élémentaire. Traduit de l’allemand par Sibylle Muller et Patrick Charbonneau. Portrait de W.G. Sebald: Horst Tappe.

W.G. Sebald. D’après nature. Poème élémentaire. Traduit de l’allemand par Sibylle Muller et Patrick Charbonneau. Portrait de W.G. Sebald: Horst Tappe.

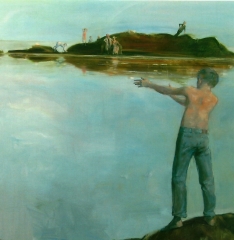

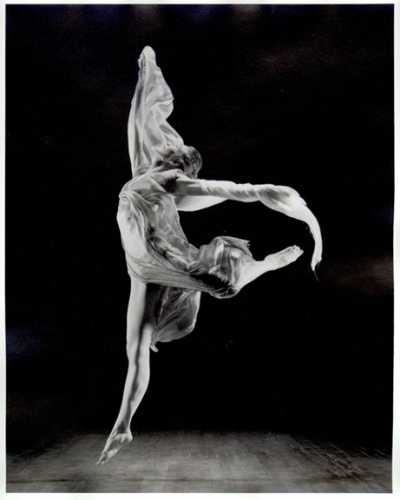

quand j’étais un enfant tout seul dans la campagne

quand j’étais un enfant tout seul dans la campagne

(Extrait de L'Enfant prodigue, roman paru en 2011 aux éditions autrepart)

(Extrait de L'Enfant prodigue, roman paru en 2011 aux éditions autrepart)