20 ans déjà !

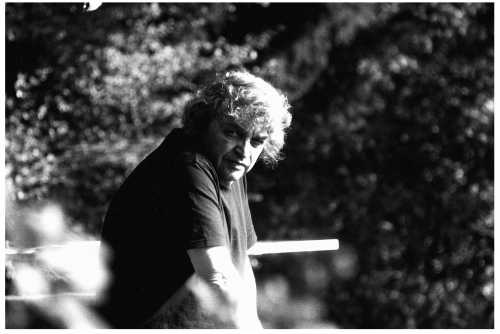

RENCONTRE. Jean-Louis Kuffer publie son journal des années 2000, où nous apprenons à ne pas trop penser terrestre.

Par JEAN AMMANN, dans La Liberté de Fribourg.

Par JEAN AMMANN, dans La Liberté de Fribourg.

Jean-Louis Kuffer vit dans «sa maison au bord du ciel», comme il dit. Un chalet, juché à 1100 m d’altitude, sur les hauts de Blonay, d’où il voit le lac Léman et les lumières d’Evian. Pour le trouver, c’est facile: il suffit de chercher quel est l’homme qui partage sa boîte aux lettres avec une four- milière qui monte, presque, jusqu’au courrier. Une fourmilière qu’il contourne chaque jour, qui l’oblige à tendre le bras et que pourtant, il ne songe pas à déloger.

Contrepoids

Ecrivain et critique littéraire, fondateur de la revue littéraire Le Passe-Mu- raille, Prix Schiller en 1983, Jean-Louis Kuffer vit au milieu d’une montagne de livres, dont certains pourraient paraître assez peu accessibles à première vue. Par exemple, pour accéder au secteur français, Jean-Louis Kuffer doit renouer avec son passé de varappeur: d’abord, il gravit quelques escaliers, puis il actionne un in- génieux système de contrepoids qui fait pivoter une planche de trois mètres envi- ron, laquelle vient s’appuyer pilepoil sur une poutre, ensuite il pose un escabeau sur ladite planche et enfin, au prix de ce que les grimpeurs appellent un rétablissement, il accède à l’étage sommital des auteurs relégués là-haut par la faute de l’ordre alphabétique et acrobatique. «Tous mes livres sont classés», prétend-il. Et ceux qui reposent sur le lit des enfants ayant déserté la maison familiale sont en attente de classement. «Heureusement, mon voisin m'a donné une grange où je pourrai mettre des livres», se réjouit-il.

«Une monstruosité»

«L’écriture est le seul lien continu de ma vie réelle. Tout le reste appartient à une sorte de pseudo-réalité», a-t-il écrit. Cinquante ans de carnets, 43 ans de critique littéraire, dont 23 ans passés à 24 Heures, et une vingtaine de livres publiés... Jean-Louis Kuffer a longtemps fréquenté Vladimir Dimitrijevic, qu’il nomme Dimitri, fondateur des Editions de L’Age d’Homme, jusqu’à ce que le compagnonnage ne soit plus possible, l’idéologie ayant tué l’amitié. Il l’avait redouté, lorsque la Yougoslavie s’enflamma. Le 25 juin 1993, il écrivit dans une lettre à son cher Dimitri: «Vous dire enfin que ce qui me fait le plus mal touche à notre amitié, dont j’espère qu’elle ne succombera pas à vos emportements politiques et religieux.» Près de 20 ans plus tard et malgré une réconciliation, la douleur de la rupture est toujours vive, purulente: «Au cours du siège de Sarajevo, à l’été 1993, je m’étais ému du sort des enfants bosniaques. Dimitri avait dit: «Les enfants, bah, il suffit d’en refaire!» Une monstruosité pareille, vous vous rendez compte?»

Dans L’Ambassade du Papillon, Jean-Louis Kuffer avait relaté l’événement: «Voilà bien la pire saloperie que j’aurai entendue depuis le début de cette guerre immonde, et il faut que ce soit celui qui se disait mon meilleur ami qui profère cette abomination.» L’écrivain partira chez Bernard Campiche. Ce qui ne l’empêchera pas, en juillet 2011, de signer un hommage nécrologique, comme on scelle le tombeau: «Dimitrijevic et son «lieutenant» Slobodan Despot animèrent un Institut serbe à vocation de propagande (ou de contre- propagande, selon eux) qui entacha dura- blement la réputation de L’Age d’Homme. Cela étant, l’héritage de cet éditeur sans pareil ne saurait se réduire à de tels choix, si discutables qu’ils aient pu être.» Point final pour solde de tous comptes.

Vivons fâchés

Pour vivre heureux, vivons fâchés! Vladimir Dimitrijevic, Georges Haldas, Jacques Chessex, l’équipe du Passe-Muraille... Jean-Louis Kuffer se brouille souvent, c’est chez lui une forme d’honnêteté, d’indépendance d’esprit aussi: «En fait, je tiens plus à la liberté qu’à l’amitié.» Il avait vingt ans, il appartenait aux Jeunesses progressistes, la relève du trotskyste POP (Parti ouvrier populaire): «Je lisais Cingria, on me reprochait de lire un écrivain fasciste!», s’étonne-t-il encore. En 1968, pour ne rien manquer du joli mois de mai qui épouvante les petits bourgeois, il part pour Paris, débarque à la Sorbonne. Le discours le laisse sceptique: «Tous ces gens parlaient comme si la révolution était déjà faite.»

Le 14 mars 1972, à l’âge de 25 ans, il se rend au domicile de l’écrivain Lucien Rebatet qui, lui, est ouvertement fasciste. «J’avais aimé son roman, Les Deux Etendards, un très beau roman qui, pour moi, n’avait rien de fasciste: il racontait le combat de l’agnostique et de l’intégriste, Nietzsche contre la chrétienté en quelque sorte...» Il publie l’interview de Rebatet dans La Feuille d’avis de Lausanne, l’ancêtre de 24 heures. Ce qui lui vaudra un procès digne de Moscou: «Une réunion des Jeunesses progressistes s’est tenue au restaurant Le Major Davel, à Lausanne, et quelqu’un est monté sur la table pour dire qu’il fallait me tuer!» Il échappe à la peine capitale pour en sourire aujourd’hui: «J’ai toujours eu envie de faire ce qui est interdit.»

Dans le petit monde des lettres ro-mandes, il était dit qu’il était interdit de se fâcher avec Jacques Chessex. Jean-Louis Kuffer s’est frotté à celui qu’il appelle Maître Jacques dans L’Ambassade du Papillon et aujourd’hui encore dans Chemins de Traverse, où, sans frémir, sans l’ellipse de quelques points de suspension, il traite Jacques Chessex de Judas: «Et j’ai dit bien pire dans L’Ambassade du Papillon», claironne-t-il. Dans la conversation, il ajoute une couche, il peint au vitriol un Jacques Chessex «manipulateur, cynique, jaloux»... Certains ont dit que Jean-Louis Kuffer possédait «l’art de la brouille». Il a qualifié la formule d’inepte.

Dans Le Matin Dimanche, Michel Audétat a dit qu’il lisait les carnets de Jean-Louis Kuffer comme il regarderait par le trou de la serrure: «Pour moi qui sors peu, le journal de Jean-Louis Kuffer est comme un trou de serrure où j’aime coller l’œil pour voir ce qui se passe dans le milieu littéraire romand. Je m’informe: cancans d’écrivains, brouilles et embrouilles, trahisons et réconciliations... Qui n’a pas ses petits plaisirs de conciergerie?»

Pour nous, l’intérêt est ailleurs. Nous lisons ces carnets de Jean-Louis Kuffer pour trouver des phrases, posées comme des étoiles au milieu de la nébuleuse des heures. Exemple: «Certains jours sont plus discrets, qui se pointent avec l’air de s’excuser – pardon de n’être que ce jour gris, ont-ils l’air de vous dire, mais vous les accueillez d’autant plus tendrement que vous avez reconnu vos vieux parents tout humbles devant le monde bruyant, et d’ailleurs les revoici dans le gris bleuté de ce matin, comme s’ils étaient vivants...»

Dans les carnets de Jean-Louis Kuffer, nous apprenons le difficile métier d’homme. Nous nous élevons au gré des citations: «Et puis, tu sais, il ne faut pas trop penser terrestre, c’est vite trop petit.»

Jean-Louis Kuffer, Les chemins de traverse, lectures du monde (2000-2005), Olivier Morattel.

BIO EXPRESS

JEAN-LOUIS KUFFER

1947 Le 14 juin, naissance à Lausanne

Marié depuis 1982 à Lucienne (sa «bonne amie»), deux filles, Sophie, née en 1982, et Julie, née en 1985.

Marié depuis 1982 à Lucienne (sa «bonne amie»), deux filles, Sophie, née en 1982, et Julie, née en 1985.

1969 A côté d’études de lettres et de sociologie à l’Université de Lausanne, il entame une carrière de critique littéraire, notamment à La Liberté.

1973 Il publie son premier livre, Ô terrible, terrible jeunesse! cœur vide! à L’Age d’Homme, les éditions de Vladimir Dimitrijevic.

1989 Il entre à 24 heures, qu’il quittera à l’âge de la retraite, en juin 2012.

1992 Il fonde, avec Jean-Luc Badoux, Christophe Calame, Jean Marie Pittier et René Zahnd, la revue littéraire Le Passe-Muraille.

2000 Parution de L’Ambassade du Papillon, chez Bernard Campiche. Brouille avec Jacques Chessex. JA

Ils l'ont retrouvé dans le placard cloué du cellier de la Cure, il était resté bien conservé, nu dans une espèce de camisole de force, la peau toute brune, lisse et plissée, on aurait dit du cuir de soulier, les yeux sans yeux, le cheveu ras, une grimace d’effroi, à croire qu’il mimait le leur à l’instant de le découvrir là, lui qu’on disait enlevé à sept ans et probablement noyé par l’idiot de la maison du canal, avec ce rosaire d’ivoire dans sa petite main semblant une patte d’oiseau desséché.

Ils l'ont retrouvé dans le placard cloué du cellier de la Cure, il était resté bien conservé, nu dans une espèce de camisole de force, la peau toute brune, lisse et plissée, on aurait dit du cuir de soulier, les yeux sans yeux, le cheveu ras, une grimace d’effroi, à croire qu’il mimait le leur à l’instant de le découvrir là, lui qu’on disait enlevé à sept ans et probablement noyé par l’idiot de la maison du canal, avec ce rosaire d’ivoire dans sa petite main semblant une patte d’oiseau desséché.

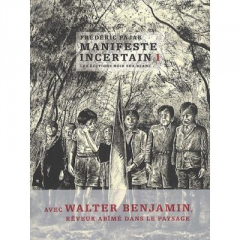

Or ce que déclare Pajak dans le préambule de ce nouveau livre, intitulé Manifeste incertain, c'est qu'il n'a cessé, depuis sa jeunesse à trente-six emplois temporaires dont celui de couchettiste des wagons-lits internationaux, d'écrire et de détruire ce même manifeste incertain en lequel on pourrait voir le livre fantôme que tant d'écrivains rêvent de composer et qui sans cesse se dérobe ou se module, bel et bien, sous d'improbables formes.

Or ce que déclare Pajak dans le préambule de ce nouveau livre, intitulé Manifeste incertain, c'est qu'il n'a cessé, depuis sa jeunesse à trente-six emplois temporaires dont celui de couchettiste des wagons-lits internationaux, d'écrire et de détruire ce même manifeste incertain en lequel on pourrait voir le livre fantôme que tant d'écrivains rêvent de composer et qui sans cesse se dérobe ou se module, bel et bien, sous d'improbables formes.  Frédéric Pajak. Manifeste incertain. Editions Noir sur Blanc, 189p.

Frédéric Pajak. Manifeste incertain. Editions Noir sur Blanc, 189p.

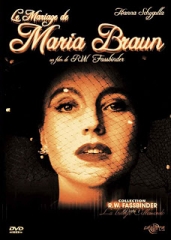

Maria Braun incarne en effet un amour absolu qui ne se souille jamais en dépit des apparences, pas plus que le soleil se salit à traverser les lieux les plus sordides. Elle couche avec un soldat noir alors qu'elle ne cesse de penser à son mari qu'on lui a dit mort sur le front russe, elle couche ensuite avec l'homme d'affaires qui l'a engagée alors que son mari a pris sur lui la responsabilité de la mort du soldat noir qu'elle a assommé à son retour et qu'il croupit en prison; elle vit cet amour absolu hors de toute contrainte morale ou circonstancielle, sur fond de ruines, au début du film, et de reconstruction à la fin du film. On pourrait la croire cynique sans voir cette dimension d'un amour à la fois implacable et invivable - en tout cas selon Fassbinder, dont Hanna Schygulla s'est efforcée d'adoucir la vision - d'où la fin moins désespérée du film qui hésite entre la conclusion accidentelle et le suicide involontaire.

Maria Braun incarne en effet un amour absolu qui ne se souille jamais en dépit des apparences, pas plus que le soleil se salit à traverser les lieux les plus sordides. Elle couche avec un soldat noir alors qu'elle ne cesse de penser à son mari qu'on lui a dit mort sur le front russe, elle couche ensuite avec l'homme d'affaires qui l'a engagée alors que son mari a pris sur lui la responsabilité de la mort du soldat noir qu'elle a assommé à son retour et qu'il croupit en prison; elle vit cet amour absolu hors de toute contrainte morale ou circonstancielle, sur fond de ruines, au début du film, et de reconstruction à la fin du film. On pourrait la croire cynique sans voir cette dimension d'un amour à la fois implacable et invivable - en tout cas selon Fassbinder, dont Hanna Schygulla s'est efforcée d'adoucir la vision - d'où la fin moins désespérée du film qui hésite entre la conclusion accidentelle et le suicide involontaire.

L'amour est plus froid que la mort est typiquement, par son ton et sa forme, au noir-blanc quasi janséniste, un film sinon d'école (on sait que RWF n'en a suivie aucune), en tout cas de cinéphiles, marqué notamment par les cadrages, les ambiances et certain humour godardien.

L'amour est plus froid que la mort est typiquement, par son ton et sa forme, au noir-blanc quasi janséniste, un film sinon d'école (on sait que RWF n'en a suivie aucune), en tout cas de cinéphiles, marqué notamment par les cadrages, les ambiances et certain humour godardien.  Féerie fantasmatique

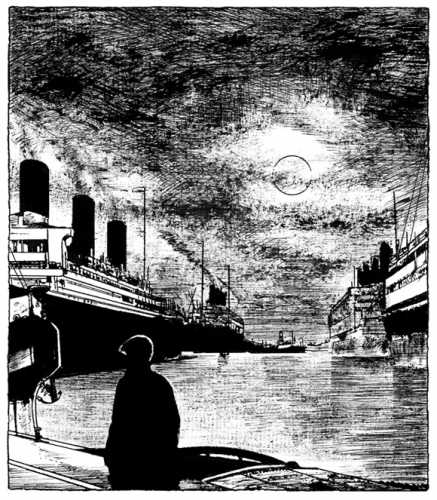

Féerie fantasmatique Fantasmagorie sexuelle absolue, Querelle est probablement l'une des plus étonnantes adaptations d'une oeuvre littéraire au cinéma, à la fois très fidèle dans l'esprit et la lettre, parfois citée mot pour mot, et complètement libre dans son invention formelle et ses accentuations thématiques.

Fantasmagorie sexuelle absolue, Querelle est probablement l'une des plus étonnantes adaptations d'une oeuvre littéraire au cinéma, à la fois très fidèle dans l'esprit et la lettre, parfois citée mot pour mot, et complètement libre dans son invention formelle et ses accentuations thématiques.

La grandeur de Platonov tient, entre autres, à cela que cette leçon "philosophique" ne nous est pas servie de façon didactique mais qu'elle émane pour ainsi dire des situations figurées au cours du récit. Ses "idées", ce sont avant tout des hommes vivants dont l'écrivain partage la souffrance élémentaire. "À présent, leurs corps déambulent comme des automates - se dit Vochtchev en les observant - ils ne perçoivent pas l'essentiel". Les question posées par l'auteur et ses personnages naissent tout naturellement de la narration et de ses saillies: "Voici que vient de naître en moi un doute scientifique", dit Safronov en fronçant son visage poliment conscient". Ou, entre autres observation innombrables:"J'étais le curé, mais maintenant je me suis désolidarisé de mon âme et me suis tondu à la mode fox-trot..."

La grandeur de Platonov tient, entre autres, à cela que cette leçon "philosophique" ne nous est pas servie de façon didactique mais qu'elle émane pour ainsi dire des situations figurées au cours du récit. Ses "idées", ce sont avant tout des hommes vivants dont l'écrivain partage la souffrance élémentaire. "À présent, leurs corps déambulent comme des automates - se dit Vochtchev en les observant - ils ne perçoivent pas l'essentiel". Les question posées par l'auteur et ses personnages naissent tout naturellement de la narration et de ses saillies: "Voici que vient de naître en moi un doute scientifique", dit Safronov en fronçant son visage poliment conscient". Ou, entre autres observation innombrables:"J'étais le curé, mais maintenant je me suis désolidarisé de mon âme et me suis tondu à la mode fox-trot..." Andrei Platonov. La Fouille. Traduit du russe par Jacqueline de Proyart. L'Âge d'Homme, collection Classiques slaves. Chez le même éditeur: Djann. Chez Gallimard: La ville de Villegrad. Chez Stock: Les Herbes folles de Tchévengour.

Andrei Platonov. La Fouille. Traduit du russe par Jacqueline de Proyart. L'Âge d'Homme, collection Classiques slaves. Chez le même éditeur: Djann. Chez Gallimard: La ville de Villegrad. Chez Stock: Les Herbes folles de Tchévengour.