En lisant Béton armé, de Philippe Rahmy, magnifique récit d'un séjour à Shanghai et plongée dans la ville-monde personnelle de chacun...

Je me retrouve ce matin à Shanghai. Le désir de Shangai m'a souvent effleuré, ces derniers temps, mais à l'état encore vague d'aspiration à la ville-monde, tandis que ce matin c'est du solide: dès les premiers mots écrits par la main de verre je m'y suis reconnu sans y avoir jamais été: "Shangai n'est pas une ville. Ce n'est pas ce mot qui vient à l'esprit. Rien ne vient. Puis une stupeur face au bruit. Un bruit d'océan ou de machine de guerre. Un tumulte, un infini de perspectives, d'angles et de surface amplifiant le vacarme. Toutes les foules d'Elias Canetti se recoupent ici, se heurtent et se multiplient, fuient à l'horizon ou s'enroulent autour des points fixes (kiosques, bouches de métro, abris de bus, passages piétons). Des foules en procession et des foules fermées se pressent dans les parcs. Des foules semi-ouvertes, radiocentriques, chatoyantes, s'écoulent de la rue vers l'intérieur des hypermarchés, flux de chairs et de choses, flux d'essence giclant de vitrine en vitrine, grasses pattes, filoches de doigts, odeurs. L'espace grandit encore. Des foules béantes s'étirent à perte de vue, disséminées le long des voies de chemin de fer ou étirées par les câbles de milliers de grues. Des foules-miroir, enfin, se font face sur les boulevards, étrangement statiques, mastiquées, balançant leurs yeux et leurs cheveux noirs, chacune hypnotisant sa moitié complémentaire. Shanghai est à la fois mangouste et cobra".

La main de verre descendue du ciel a la mémoire des fractures. "Cinquante au total", écrit-elle. Et reconnaît d'expérience: "C'est peu. D'autres malades s'en font des centaines. J'ai de la chance dans mon malheur".

La main de Philippe Rahmy a repris la mienne hier soir par surprise. Nous venions de recevoir nos nouveaux voisins. Nous avions parlé de Syrie (où S., restauratrice d'art, a travaillé avant le désastre sur les fresques d'un ancien monastère) et de Lubumbashi (où D. a séjourné entre deux missions de l'UNICEF au sud Kivu), et voici qu'en débarrassant je suis tombé sur ce livre jaune au titre peu lisible de Béton armé que nous avions reçu au courrier du matin. Sans relever le nom de l'auteur, je découvre une longue dédicace très amicale à la graphie connue et le prénom de Philippe me renvoyant illico à la couverture: nom de Dieu, le Filou Boy !

La main de Philippe Rahmy a repris la mienne hier soir par surprise. Nous venions de recevoir nos nouveaux voisins. Nous avions parlé de Syrie (où S., restauratrice d'art, a travaillé avant le désastre sur les fresques d'un ancien monastère) et de Lubumbashi (où D. a séjourné entre deux missions de l'UNICEF au sud Kivu), et voici qu'en débarrassant je suis tombé sur ce livre jaune au titre peu lisible de Béton armé que nous avions reçu au courrier du matin. Sans relever le nom de l'auteur, je découvre une longue dédicace très amicale à la graphie connue et le prénom de Philippe me renvoyant illico à la couverture: nom de Dieu, le Filou Boy !

Alors dès le coucher, après un essayé-pas-pu regarder La vie est belle de Frank Capra, une histoire d'anges, je me suis lancé une première fois dans les mots du Filou Boy à la main de verre, sautant au hasard d'une page à l'autre et retrouvant à tout coup le mot exact et le sentiment filtré, comme dans ses deux premiers inoubliables opuscules.

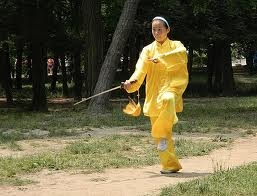

Dans un rêve récent un messager spécial me conviait au coin d'un jardin municipal au nom difficile à prononcer, aux abords duquel je retrouverais Le Rameau d'Or - ma vie onirique n'échappe pas à certaine érudition même sommaire. Mais voici que la main de verre précisait maintenent le lieu: Porte Nord du parc Zhongshan. Et l'Objet se trouvait là: "Un rameau d'acacia gît au milieu du chemin. Ce morceau de bois est comme la langue chinoise. Sa couleur, son parfum, ses premiers frémissements de bourgeon, ses fruits, ses fleurs, et jusqu'aux bourrasques qui l'ont arraché à son arbre, jusqu'aux pluies qui le font aujourd'hui pourrir sur le sol, appelleraient une description sans fin. Mais ce trésor de nuances est raboté par l'usage. Comme le chinois classique s'est appauvri dans la langue du peuple, la branche, hier florissante, est piétinée par les passants. Au lieu de siffler dans le vent, elle n'émet plus que quatre tons sous la semelle: un ton descendant,un ton descendant-montant, un ton montant, un ton plat. Quand une chaussure l'écrase, un large talon d'homme, le craquement est impératif et plongeant. La pression molle d'un pneu de vélo en tire une plainte offusquée mêlée de surprise. L'attaque nerveuse d'un escarpin fait jaillir une série de bruits qui grimpent le long de la jambe. Enfin, une ixième procession de vieillards réduit en poussière ce reste d'écorce dans un frottement de pantoufles".

Alors cette vision du rameau m'a transporté, un autre début de matinée - mon premier matin à Tôkyo -, dans ce jardin couvert de fleurs de magnolias soufflées par la bourrasque et se mêlant à des tourbillons de vignettes aux effigies de jolies masseuses. Même fraîcheur des premières impressions, à ce qu'il m'a semblé, et même tonitruance, en arrière-fond, de la bande-son mégapolitaine.

Alors cette vision du rameau m'a transporté, un autre début de matinée - mon premier matin à Tôkyo -, dans ce jardin couvert de fleurs de magnolias soufflées par la bourrasque et se mêlant à des tourbillons de vignettes aux effigies de jolies masseuses. Même fraîcheur des premières impressions, à ce qu'il m'a semblé, et même tonitruance, en arrière-fond, de la bande-son mégapolitaine.

Je sentais ces jours que j'avais besoin d'une dernière transfusion d'énergie pour achever mon propre livre, où il est pas mal question aussi d'anges stigmatisés. Or Béton armé m'est arrivé comme une grâce. C'est un livre d'une douce violence dont chaque mot de verre sonne vrai.

La main stigmatisée relaie en outre la féconde souffrance des autres et rien ne me touche autant que cette reconnaissance du travail par le travail: "Les employés quittent leurs bureaux. Les ouvriers attendent la relève à l'entrée des chantiers. Ils grimpent par groupes de quinze à l'arrière des camions. S'il manque un travailleur pour faire le compte, le véhicule ne part pas. Les nombres sont partout dans la vie des Chinois. Le chiffre 1, yï, symbolise la fidélité amoureuse, le 5, wü, les sanglots. Leur combinaison symbolise le travail "Je supporterai la charge qui m'écrase", disent ces hommes dans le petit matin. La fierté se lit sur leurs visages. Ils ont quitté leur campagnes. Ils accomplissent de grandes choses, suspendus à leurs échafaudages en bambou, soudant des poutrelles sans lunettes de protection. S'ils tombent, personne ne les regrettera. Leurs familles ne seront pas informées. Les ouvriers disparaissent, réapparaissent parfois, on les déplace. Ils sont seuls. Ils sont innombrables. Une anxiété se lit dans leurs yeux tendus vers un but qu'ils pensent pouvoir atteindre. Le pays leur appartient. Ce travail qui ne remboursera jamais leurs dettes annule la misère qu'ils ont quittée. Ce travail qu'ils perdront et qu'ils retrouveront, plus pénble et dangereux encore, ce travail est une peau de serpent qu'ils arrachent chaque jour et qui repousse chaque nuit. Ce travail leur appartient. Quant à leurs forces, ils les vendent au plus offrant. Ils n'ont pas de méthode. Ils s'accrochent aux autres qui se battent comme eux pour le même salaire, le long d'interminables journées, le long des grandes routes. Ils sont armés de leurs poings. Ils ne lâchent rien. Derrière eux, il en vient des millions, encore pus décidés".

La main stigmatisée relaie en outre la féconde souffrance des autres et rien ne me touche autant que cette reconnaissance du travail par le travail: "Les employés quittent leurs bureaux. Les ouvriers attendent la relève à l'entrée des chantiers. Ils grimpent par groupes de quinze à l'arrière des camions. S'il manque un travailleur pour faire le compte, le véhicule ne part pas. Les nombres sont partout dans la vie des Chinois. Le chiffre 1, yï, symbolise la fidélité amoureuse, le 5, wü, les sanglots. Leur combinaison symbolise le travail "Je supporterai la charge qui m'écrase", disent ces hommes dans le petit matin. La fierté se lit sur leurs visages. Ils ont quitté leur campagnes. Ils accomplissent de grandes choses, suspendus à leurs échafaudages en bambou, soudant des poutrelles sans lunettes de protection. S'ils tombent, personne ne les regrettera. Leurs familles ne seront pas informées. Les ouvriers disparaissent, réapparaissent parfois, on les déplace. Ils sont seuls. Ils sont innombrables. Une anxiété se lit dans leurs yeux tendus vers un but qu'ils pensent pouvoir atteindre. Le pays leur appartient. Ce travail qui ne remboursera jamais leurs dettes annule la misère qu'ils ont quittée. Ce travail qu'ils perdront et qu'ils retrouveront, plus pénble et dangereux encore, ce travail est une peau de serpent qu'ils arrachent chaque jour et qui repousse chaque nuit. Ce travail leur appartient. Quant à leurs forces, ils les vendent au plus offrant. Ils n'ont pas de méthode. Ils s'accrochent aux autres qui se battent comme eux pour le même salaire, le long d'interminables journées, le long des grandes routes. Ils sont armés de leurs poings. Ils ne lâchent rien. Derrière eux, il en vient des millions, encore pus décidés".

Les anciens maoïstes occidentaux sans aveu découvriront, sous la douce main de verre, la force implacable d'un écrivain stigmatisé de naissance par son incurable maladie, qui dit le vrai de part en part alors qu'ils continuent de mentir. Béton armé est de haute poésie et tout politique à sa façon, sans une concession de larbin aux Pouvoirs.

Ces mots enfin devraient s'inscrire au coeur de chaque jeune auteur d'aujourd'hui: "Je voudrais raconter la ville telle que la vivent ceux qui la bâtissent. Aboutir à quelque chose qui ressemble à l'idée du travail bien fait, une espèce de point fixe. Un emblème dont on pourrait dire qu'il est beau et surtout qu'il permet à d'autres de vivre mieux, comme un pont, par exemple, qui symbolise différentes qualités poussant les individus à se surpasser sans trop savoir pourquoi, peut-être par fierté ou simplement parce qu'ils ne sont jamais plus heureux que lorsqu'ils adoptent les réflexes du singe qui défie la pesanteur en se balançant de liane en liane".

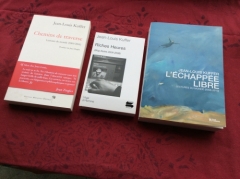

Philippe Rahmy. Béton armé. La Table Ronde, 202p. Préface (très lumineuse et fraternelle) de Jean-Christophe Rufin.

En 1982 (donc après 1975, eh eh), Claude Frochaux publiait une espèce d’essai relevant de l’autofiction tout à fait délectable, intitulé Aujourd’hui je ne vais pas à l’école et marquant l’affirmation d’un ton et d’une liberté de parole qui caractérisent ses grands ouvrages ultérieur, de L’Homme seul à L’Homme religieux, L’homme achevé ou la fin des rêves ou enfin regards sur le monde d’aujourd’hui.

En 1982 (donc après 1975, eh eh), Claude Frochaux publiait une espèce d’essai relevant de l’autofiction tout à fait délectable, intitulé Aujourd’hui je ne vais pas à l’école et marquant l’affirmation d’un ton et d’une liberté de parole qui caractérisent ses grands ouvrages ultérieur, de L’Homme seul à L’Homme religieux, L’homme achevé ou la fin des rêves ou enfin regards sur le monde d’aujourd’hui.

Ce mardi 9 juin

Ce mardi 9 juin