Le dernier livre de l’auteur belge Michel Lambert, intitulé L’Adaptation, évoque la préparation d’un film inspiré par La jeune fille brune, autre roman du grand écrivain serbe Alexandre Tisma, où il est question de la révélation amoureuse d’une seule nuit, donnant lieu à une quête éperdue. Sensualité et mélancolie, sur fond d’âpre réalité, imprègnent ces deux projections romanesques «en miroir» d’une vibrante humanité.

Il y a de la scène primitive, d’une folle intensité, dans la rencontre d’une nuit, pour ainsi dire océanique, qui se réduit apparemment à l’effusion sensuelle de deux jeunes gens que les circonstances sépareront au matin, au regret probable de la jeune fille que le jeune homme écervelé n’aura pas su retenir.

Y avait-il de quoi faire un roman de cette fusion purement sexuelle de deux jeunes gens qui se sont rencontrés le soir même, dans des circonstances dont le côté scabreux frise le sordide ?

C’est évidemment la question qu’on pourrait se poser «à froid» sans avoir lu les premières pages de La jeune fille brune d’Alexandre Tisma, qui nous plongent immédiatement dans l’atmosphère glauque de ce premier hiver d’après la guerre où le sexe effréné relève de la compulsion collective.

Plus précisément, le narrateur de La jeune fille brune, dans le début de sa vingtaine, journaliste localier glanant les nouvelles de province au service d’un grand quotidien de Belgrade, s’est retrouvé dans un bled perdu du nord-est de la Voïvodine où, après une soirée bien arrosée en compagnie d’un courtier en bétail rencontré par hasard, il en est venu à partager avec celui-ci, dans une chambre de pension miteuse, une timide jeune fille brune aussi consentante qu’apparemment timide, etc.

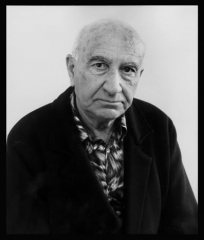

L’art incomparable d’Alexandre Tisma, illustré par les romans saisissants que sont L’Usage de l’Homme, L’école d’impiété, Le Kapo ou Le Livre de Blam, notamment, tient à sa capacité de transformer la boue en or sans donner jamais, pour autant, dans l’édulcoration ou l’enjolivure. En l’occurrence, la «nuit de révélation et de pleine sensation de soi» que vivent les deux jeunes amants, évoquée en trois pages qui échappent complètement aux clichés «érotiques » conventionnels, concentrera, dans la mémoire du narrateur, la quintessence des «sucs de la jeunesse», et l’on comprendra que ses multiples tentatives de retrouver la jeune fille brune, à travers les années, en revenant dans la bourgade où il l’a rencontrée, n’a rien d’une chimère fantasmatique mais correspond à une quête d’un paradis perdu aussi pure que fut, paradoxalement, cette fameuse nuit de «baise»…

Un climat à la Simenon

J’ai parfois pensé aux romans «durs» de Simenon en lisant ceux de Tisma, dont les déchirures existentielles sont à vrai dire plus lancinantes – l’écrivain était de père serbe et de mère juive hongroise, et il fut anti-nazi autant qu’il devint anti-Milosevic -, et La jeune fille brune baigne aussi dans un climat physiquement très évocateur de la grisaille poisseuse des pays de l’Est à la fin des années 40.

Or on retrouve aussi cette «épaisseur» physique dans l’atmosphère et la tournure des personnages de L’Adaptation de Michel Lambert, dont le protagoniste est un cinéaste vieillissant fasciné (comme l’auteur au demeurant, qui en a préfacé une réédition) par le roman d’Alexandre Tisma.

S’il y a une vérité humaine fondamentale dans la recherche du temps évaporé à laquelle se livre le protagoniste de Tisma, qui vivra à sa façon la cruelle découverte du vieillissement, la force du roman de Michel Lambert tient, bien en deça de la réalisation de son film, au récit de ce que vit son réalisateur dans sa propre vie amoureuse. Ainsi, l’espace, d’une nuit, va-t-il vivre lui aussi une fulgurante aventure passagère, dont la suite se développera cependant d’une façon tout autre que dans le roman de Tisma.

Dans configuration historique et sociale différente, en milieu urbain contemporain (probablement à Bruxelles, où la hantise des attentats est bien présente) où se côtoient les divers artisans du futur film, L’Adaptation passionne par sa façon d’approcher le thématique du film en la vivant dans la réalité du roman, si l’on peut dire, comme un making of en aval.

La brune et la blonde, deux faces d’un même symbole

Si la jeune fille brune d’Alexandre Tisma incarne une forme de «quiétude» heureuse quoique imaginaire, bien différente est la fille blonde (amie de la brune) au prénom de Katia, qui s’esquive au début de la nuit fameuse mais que le protagoniste retrouve à travers les années, développant avec elle une camaraderie affectueuse et plus terre à terre.

Reste alors, pour le cinéaste du romancier Lambert, à distribuer judicieusement les rôles de la brune et de la blonde, en travaillant sur le casting, non sans inclure son expérience amoureuse personnelle et celle de ses collaborateurs ou de son propre fils musicien.

L’adaptation improvise avec la vie

Le roman de Michel Lambert pose, comme entre les lignes et non sans malice, la question du passage de l’écrit à l’écran, ou plus largement celle de notre lecture d’une œuvre et de son interprétation.

Entre La jeune fille brune de Tisma et L’adaptation, en attendant le film qui s’inspirera, en Belgique contemporaine, d’une histoire remontant à plus d’un demi-siècle en arrière, au fin fond d’une mosaïque multi-ethnique promis à l’éclatement, ce qui perdure relève essentiellement des sentiments, des pulsions, de la passion, de la perception du temps qui passe et de ce qui en reste dans notre conscience avertie de la fugacité des choses.

Si l’on se rappelle quelques exemples d’adaptations d’œuvres littéraires importantes au cinéma, l’on pourrait dire que la valeur des transpositions cinématographiques est proportionnelle à leur capacité de recréation à partir d’éléments parents. De même qu’une vraie lecture nous fait «manger» un livre, le digérer et en distiller les sucs, l’artiste de cinéma, comme le devrait un critique digne de ce nom, ne réussira son adaptation qu’en se libérant de l’imitation servile sans trahir l’émotion de base, et cela donne Gens de Dublin de John Huston, à partir de la dernière nouvelle (The Dead) du recueil éponyme de Joyce, ou L’inconnu du nord-express d’Alfred Hitchcock d’après le premier roman de Patricia Highsmith.

Une page de L’Adaptation de Michel Lambert cristallise cette opération relevant de la magie poétique, qui évoque ces transits subtils et souvent éclairants entre des œuvres également inspirées et, souhaitons-le, inspirantes pour le lecteur et le spectateur : « Je faisais provision des lumières de la ville, magnifique titre de Chaplinme suis-je rappelé, jamais je n’en trouverai de pareil, et j’avais revu la scène de retrouvailles entre l’ancien clochard et la fleuriste qui avait recouvré la vue. Je songeai à toutes ces fois où j’avais été aveugle moi aussi, ne voyant pas ou ne voulant pas voir, mais peu m’importait ce soir-là, car il y avait de l’électricité partout, j’aimais ça, l’0agitation frénétique, les mensonges ne lettres de néon sur les enseignes, le coups de frein qui faisaient rougeoyer l’arrière des voitures, les étoiles lancées par les perches des tramways. Betty me manquait. Plus que mon chapeau. Plus que Hem’, plus que Marielle. Et même plus que cette nuit féerique à l’hôtel Ibis, dont on aurait bientôt pu fêter le premier anniversaire.

Il ya, dans les deux romans de Tisma et Lambert, une dimensions proustienne qui renvoie au tohu-bohu de la recherche et, plus encore, au Temps retrouvé où le narrateur se trouve confronté, dans une scène devenue mythique, aux spectres grimaçants de l’ancienne société supposée la plus brillante du monde.

Dans L’adaptation, la jeune actrice qui est supposée concentrer les deux personnages de la Maria brune du roman de Tisma, rencontrée au Royal du bled yougoslave, et de la Betty avec laquelle le réalisateur couche une nuit à l’Ibis belge, demande à celui qui incarne le narrateur: «vous voulez que je sois votre petite putain ? Votre petite salope ?». Et ce qui pourrait, là encore, considéré comme graveleux ou sordide, porte « quelque chose de fort, de définitif, de poignant même », qui planera sur le film autant que sur les deux romans à valeur d’élégies.

Alexandre Tisma. La jeune fille brune. Traduit du serbo-croate par Madeleine Stevanov. L’Âge d’Homme, 1992.

Michel Lambert. L’Adaptation. Editions Pierre-Guillaume de Roux, 2018.

Déambulant à sa propre rencontre par vaux et collines, le cueilleur de tessons remonte, de ruisseaux en rivières, le fleuve des rêveurs itinérants. Pour nous rejoindre au pays des lacs et des âmes où nous attendent les enfants d’Anker et Walser le vagabond, après moult rencontres et observations. Leçon de choses au fil des mots…

Déambulant à sa propre rencontre par vaux et collines, le cueilleur de tessons remonte, de ruisseaux en rivières, le fleuve des rêveurs itinérants. Pour nous rejoindre au pays des lacs et des âmes où nous attendent les enfants d’Anker et Walser le vagabond, après moult rencontres et observations. Leçon de choses au fil des mots…