La lecture d'Alexandre Vialatte est à la cure d'âme ce que la musculine Bichon, le baume du Tigre ou l'écaillé de tatou sont à la régénération du corps mortel.

Lire Vialatte, c'est revivre. Il n'en faut pas abuser: la résurrection doit s'anticiper à petites doses sous son aspect profane. N'empêche que ça fait du bien: on respire; on se croirait un merle à l'arrivée du facteur, pour ainsi dire un ange.

Ce qu'il y a de prodigieusement revigorant chez Vialatte, c'est qu'il aime le monde. Tout simplement: il aime. L'Histoire incommensurable et dérisoire, selon le point de vue, les petits enfants et les considérables sauriens, les faits divers d'été, les curiosités, les monstres, les exploits, les extravagances d'ici et d'ailleurs, les acquisitions du savoir véloce et les pertes de mémoire opportunes: tout lui est bon.

Nous avons rencontré des ours qui ont rencontré Vialatte. En dernière estimation, le défunt ne l'est point du tout: il continue, de son nuage, de nous bombarder de ses chroniques. Ainsi s'explique la publication régulière de nouvelles proses qui n'en finissent pas de nous entretenir du monde comme il va: qu'il s'agisse du club des veuves de Rudolph Valentino ou des aléas du surmenage professionnel, du vote des Goncourt ou de Bergman cueillant ses fraises sauvages au bois voisin.

Vialatte, enfin, nous résume et nous prédispose: demain nous le lirons comme hier. C'est un chrétien des plus chinois.

Retour amont

Retour amont

Alexandre Vialatte pourrait dire, à sa façon devenue parodique, que la chronique remonte à la plus haute Antiquité, à l'image de la femme des cavernes en veine de confidences et de son macho soucieux de marquer son nom aux Annales de la grotte.

La chronique, dont le nom suggère que Chronos la travaille au corps, et qui signale justement le désir de ne pas se laisser croquer par ce monstre vorace, est bel et bien tissée de temps humain, voire trop humain comme disait un philosophe à moustache de fil de fer: elle dit les faits, bienfaits et méfaits imputables à notre espèce dans une série linéaire précisément dite chronologique; elle déconstruit les fake news depuis la nuit des temps et rapièce tout autant de ces vérités momentanées qu'on dit éternelles; elle a varié de forme selon les empires et les tribus; elle ne s’est fixée dans notre langue qu'au XIXe siècle dans la forme que nous lui connaissons aujourd'hui encore, avec ses belles plumes de toute espèce et ses oiseaux bariolés plus rares, tel Alexandre Vialatte.

Or, l’image du sémillant Auvergnat de Paris, mordant contempteur du politiquement correct avant tout le monde, mais jouant le plus souvent sur l’érudition joyeuse et la gaîté cocasse en concluant invariablement que «c’est ainsi qu’Allah est grand» – cette image de fantaisiste à nœud pap’ élégant en prend un coup à la lecture de la première partie «allemande» des plus de 1300 pages de Résumons-nous, troisième volume, après les Chroniques de la Montagne, consacré à son œuvre par la collection Bouquins.

De fait, regroupés sous le titre vialattien au possible de Bananes de Königsberg, les textes de sa «période rhénane», courant de 1922 à 1929, témoignent à la fois de l’immédiate originalité du jeune écrivain (il est né en 1901) et de sa progressive désillusion devant l’évolution de cette Allemagne dont il avait une image idéalisée par ce que lui en chantait sa mère en son enfance, et qui se révèle sous un jour de plus en plus inquiétant, jusqu’en 1945 où il chroniquera le procès des nazis du «camp de repos et de convalescence» de Belsen dont il saura détailler l’ignoble banalité des dépositions plombée par la bonne conscience de ceux qui n’ont fait qu’obéir, n’est-ce pas…

Le «Kolossal» au sombre avenir

En 1922, à Mayence, le jeune Vialatte, dans son bureau de rédacteur de la Revue rhénanecensée rapprocher les peuples allemand et français, écrit à son ami Henri Pourrat, futur arpenteur de la forêt magique des contes populaires, qu'il s'embête à voir «des brasseries pareilles à des cathédrales, des villas pareilles à des châteaux forts, des briquets pareils à des revolvers, des policiers semblables à des amiraux, dans ce pays de surhommes pour lequel il faut des surbrasseries, des survillas, des surbriquets et des surpoliciers».

Et cela ne va pas s'arranger avec les années malgré la bonne volonté de l’observateur du redressement économique de l'Allemagne, où tout n'est pas que bruit de bottes. Mais «n'importe quel grain peut germer», écrit-il, dans ce «chaos des genèses sur quoi souffle le vent de tous les enthousiasmes», et le fond d'inquiétude de ses chroniques s'accentuera jusqu'au moment où il deviendra témoin direct de l'atroce.

Vialatte n’était pas un idéologue mais un artiste, un poète, un honnête homme, une nature aussi joyeuse que sérieuse, et son témoignage n’en est que plus marquant. C’est par respect humain qu’il vomit l’antisémitisme nazi, comme il défendra plus tard les harkis algériens lâchés par la France. Son naturel n’est «politique» que par réaction nécessaire, et la meilleure preuve en est la foison de chroniques égrenées dans son Almanach des quatre saisons, inénarrable brocante où son gai savoir fait merveille autant que dans ses éloges d’écrivains (de Buzzati à Kafka ou Audiberti, notamment) ou ses engouements de cinéphile occasionnel. Quelle sage loufoquerie et quelle lucide générosité!

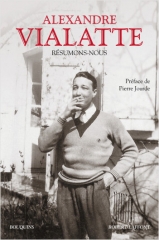

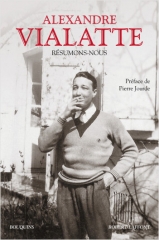

Alexandre Vialatte. Résumons-nous. Préface de Pierre Jourde. Robert Laffont, coll. Bouquins, 1325p. 2017.

Retour amont

Retour amont