En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

…Ce qui nous a branchés, et cela nous est sans doute resté de nos interminables entretiens philosophiques dans les sous- bois de notre université buissonnière, c’est l’arborescence de tout ça, dans la turbulence nébuleuse des cosmologies restées à l’état de conjectures, l’arbre des curiosités sous nos doigts de gamins, le grand jeu princier de la poursuite prétendue triviale soudain accessible à tous, l’encyclopédie feuilletée dans le cliquetis insonore et tout qui s’allume sur la Toile comme un vitrail quand le jour se lève…

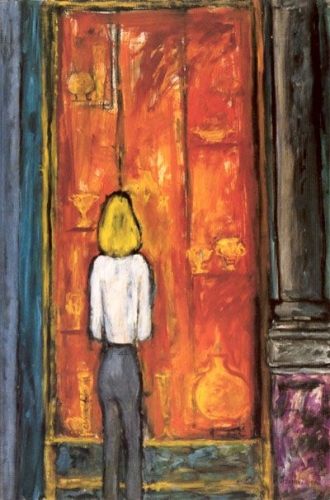

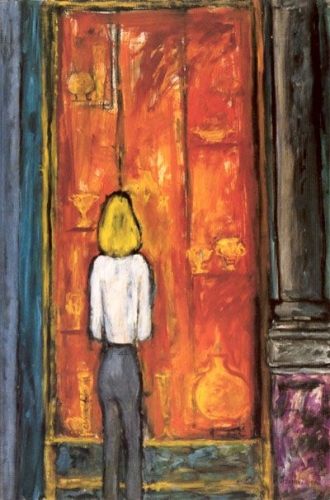

Image: Philip Seelen.

L’argentique reste ce qu’il fut comme le noir et blanc du cinéma le plus pur, mais une nouvelle modulation de la nuit américaine redonna, par l’usage approprié des computeurs de pointe, du mordant mélancolique à ces moments d’effarement solitaire où tout à coup tout semble sculpté au ciseau d’obsidienne.

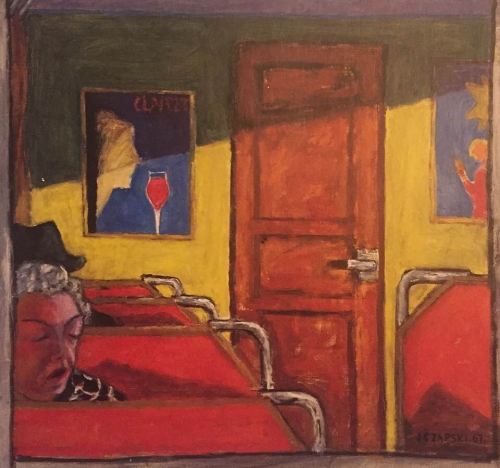

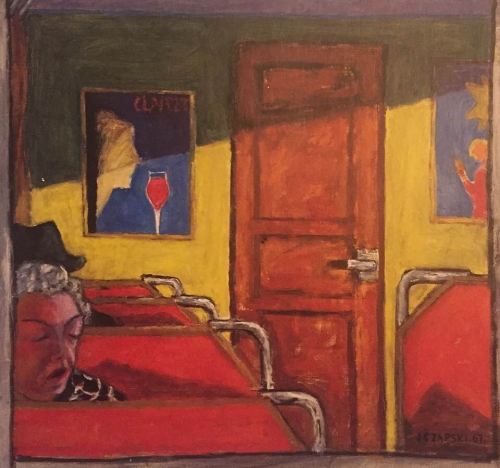

Image: Philip Seelen.

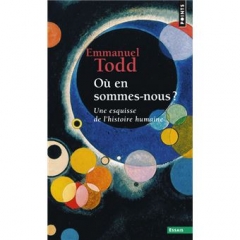

Après le «Que faire» russe du début du XXe siècle, Emmanuel Todd se demande: «Où en sommes-nous?» La question implique la nouvelle complexité du réel mondialisé, défiant les explications binaires, et nous porte à grappiller les éléments de réponse un peu partout, dans la trame de nos vies et sur la Toile, en restant plus que jamais attentifs à l’élément humain…

En ma qualité particulière, voire générale, de 72e chronique des compères JLK et Matthias Rihs, j’émerge ce matin de mon puits virtuel comme Vénus à l’aube ou comme la vérité toute nue (avec un V majuscule comme Vamp ou Vanité), et ce n’est pas qu’une métaphore bidon puisque le sieur JLK a commencé de me bricoler dans la rubrique NOTES de son smartphone, immergé jusqu’au cou dans son bain nordique chauffé à 38° avec vue intégrale sur le lac Léman à peine voilé d’un pudique stratus.

Or, hier soir encore, ledit chroniqueur ne savait pas trop ce qu’il allait me faire dire, tenté d’évoquer les beaux et bons livres (signés Dino Buzzati, François Taillandier, Christopher Gerard , Bruno Lafourcade ou Daniel Rondeau, notamment) qu’il a lus durant les quinze jours qu’il venait de passer en Bretagne, ou peut-être de la France périphérique qu’il avait traversée avec sa Lady L. en communion de pensée avec les gilets jaunes et les protagonistes du dernier Houellebecq, ou encore du formidable reportage consacré à une année de confrontation entre les journalistes du New York Times et Donald Trump, quand, se fiant à la recommandation d’un ami, le voilà qui tombe, via YOUTUBE, sur un entretien avec Emmanuel Todd à propos de son dernier essai intitulé Où en sommes-nous? et cristallisant plus précisément, et plus urgemment surtout, LE sujet du moment d’ailleurs relié à plusieurs de ses «envies» possiblement bonnes pour la tête…

Quand Emmanuel Todd plaide pour l’«humain»…

Celles et ceux qui connaissent le sociologue-anthropologue-historien-chercheur-polémiste Emmanuel Todd, fils unique du grand reporter Olivier Todd (remarquable biographe, lui, d’Albert Camus et de Jacques Brel), savent qu’Emmanuel Todd ne pratique pas la langue de bois des idéologues et que sa façon de critiquer très sévèrement la politique butée du président Macron en rapport avec la crise majeure des gilets jaunes, de pointer même son incapacité psychologique voire intellectuelle à inventer un règlement du conflit dont les gilets jaunes eux-mêmes n’ont qu’une idée confuse, ou sa façon de parler sans mépris de ce qu’on appelle le populisme et de la perception anglo-saxonne de la réalité, ne sont pas d’un démagogue provocateur mais d’un observateur de bonne volonté, qui explique tranquillement qu’Emmanuel Macron ne peut pas faire grand chose dans une Europe soumise à la restriction obsessionnelle de l’euro, qu’un coup d’Etat de sa part serait aussi dommageable pour tous que son «dégagement», qu’il vaudrait mieux faire confiance aux députés de la République en marche, si tant est que ceux-ci s’en montrent dignes, qu’il ne suffit pas de cracher sur Donald Trump et de sa base pour expliquer le désarroi de celle-ci et le retour au protectionnisme de celui-là, enfin et surtout que dans toutes ces questions l’élément humain (l’humanité des gilets jaunes et des «petits Blancs» américains, etc.) est trop souvent négligé ou simplement ignoré des «élites».

Or, c’est aussi ce que «raconte» le très remarquable récit autobiographique de François Taillandier, intitulé François, roman (Stock, 2019) et retraçant un demi-siècle d’évolution, dans la vie des Français «périphériques» autant que dans nos propres parcours, marquées par une transformation profonde, enthousiasmante à beaucoup d’égards et non moins déstabilisante – mais de ce livre JLK ne parlera que dans sa 73e chronique…

Et si l’on «faisait avec» le numérique?

Et si l’on «faisait avec» le numérique?

Mon rôle de deuxième paragraphe de la 72e chronique des compères JLK et Matthias, rédigé sur le grand écran d’un E-Mac jouxtant la fenêtre de l’antre de JLK par laquelle se découvre, à l’altitude 1111 m, le plus beau panorama du monde dont les montagnes bleues à créneaux étincelants de neige plus pure que de la coke, sommant le plus grand lac d’Europe, nous rappellent que nous ne sommes rien que des plantigrades augmentés, à cela près que l’accession au Verbe nous distingue de la roche muette autant que du lagopède.

Revenant de sa contemplation matinale panoramique, le sieur JLK s’est alors rappelé diverses observations faites ces derniers temps sur INTERNET, et notamment via la plateforme de NETFLIX et le site de la RTS, sur lequel il a visionné les quatre épisodes d’un documentaire passionnant consacré aux relations hautement tendues du New York Times et du président Donald Trump.

De la saga de celui-ci, un excellent aperçu a déjà été donné sur NETFLIX, où l’on découvre les tenants familiaux et sociaux du chasseur d’apparts «fils de» devenu Bête médiatique et mentor milliardaire des Blancs mal lotis, longtemps méprisé par les «élites» et prenant une revanche dans l’ovale de son salon où lui seul cause et «tweete». Quant au reportage filmé en temps réel dans les open spaces du NYT, à New York et à Washington, il a le double mérite d’illustrer, en temps réel, l’immense travail d’investigation quotidienne accompli sous pression par l’équipe du boss noir Dean Baquet, régulièrement insultée par un président qu’a toujours fasciné (!) le journal en question, et aussi de montrer la montée en puissance de l’outil numérique utilisé 24h/24 par les journalistes autant que par le serial tweeter en chef, et le passage inexorable du papier au numérique.

Or, que nous dit ce reportage de l’«humain», pour en revenir à la question d’Emmanuel Todd? Beaucoup de choses que le troisième paragraphe de cette chronique ne fera qu’esquisser…

De la course au fric et de l’appel au sens commun

Dans ma 71e chronique publiée sur le «média indocile» Bon Pour La Tête, j’évoquais l’universelle connerie et le nouveau cliché qui fait d’un Donald Trump le «connard absolu». Or, il va de soi que le personnage, si grossier voire grotesque qu’il nous paraisse, montre une intelligence pratique, une perception pragmatique de la réalité, une compréhension des «gens simples» sans doute supérieures à celles des «élites», et plus précisément de l’intelligentsia «libérale» qu’il ne cesse de défier, notamment incarnée par les «gauchistes» du New York Times.

Sa conquête du pouvoir est passée par la télévision et les réseaux sociaux qu’il a su manipuler en expliquant aux gens comment devenir aussi riche que lui, tandis qu’un Steve Bannon ou un Rush Limbaugh, ses célèbres acolytes, usaient eux aussi du petit écran, de la radio et d’Internet pour diffuser leur idéologie plus agressivement raciste et nationaliste – plus «intellectuelle» que la sienne.

Réduire Donald Trump aux dimensions d’un fou dangereux ou d’un débile inculte revient en somme à une double erreur: ne pas voir l’humain chez lui – plus retors et malin tu meurs –,et surtout esquiver la réalité paradoxale qu’il représente, d’une partie de la société flouée qui en bave, dégoûtée par une autre partie de la même société qui «fait le show». À cet égard, il vaut la peine de voir, sur NETFLIX, le film intitulé Le festival qui n’a jamais existé, qui documente la mise sur pied, notamment par le truchement d’Internet et des réseaux sociaux, de ce qui devait être le plus grand festival du monde, aux Bahamas, drainant le nec plus des stars de la mode et de la musique, et qui s’est soldé par un flop géant et des millions de dollars jetés dans le vide. Mais peut-on dire alors que Donald Trump est le symbole de cette course au fric, comme on a dit d’Emmanuel qu’il était le «président des riches»? Et si tout était plus complexe, plus enchevêtré, moins binaire, plus intéressant à démêler?

C’est ce que je me dis en lisant Où en sommes-nous? d’Emmanuel Todd, dont les études sur la famille, le territoire ou l’interaction entre niveau d’éducation et options politiques échappent à l’approche binaire de la réalité. Montrant comment, à un moment donné l’éducation méritocratique produit une classe qui, se croyant supérieure, se braque dans un repliement intellectuel coupé de la réalité des gens (on pense alors à Macron et non à Trump), Emmanuel Todd propose un retour à ce que Montaigne appelait le «milieu juste» dépassant les antagonismes sociaux exacerbés par la démagogie (on pense alors à Trump plus qu’à Macron), et substituant, aux éructations affolées de la meute – entre autres emballements médiatico-numériques –, le verbe humain propre à la conversation et à l’apaisement négocié: «Le bon sens nous indique qu’aucun choix brutal ne saurait résoudre la contradiction entre l’égalitarisme, qui résulte de l’instruction primaire, et l’inégalitarisme, qui découle de l’enseignement supérieur, et que les sociétés avancées, si elles veulent rester cohérentes et viables, doivent définir une voie moyenne. Bref, il nous faut parvenir à concilier les valeurs des gens d’en bas et celles des gens d’en haut, la sécurité des peuples et l’ouverture au monde. Parce qu’une démocratie ne peut fonctionner sans peuple, la dénonciation du populisme est absurde. Parce qu’une démocratie ne peut fonctionner sans élites, qui représentent et guident, la dénonciation des élites en tant que telles est tout aussi absurde. L’obstination dans l’affrontement populisme/élitisme, s’il devait se prolonger, ne saurait mener qu’à la désagrégation sociale»…

C’est ce que je me dis en lisant Où en sommes-nous? d’Emmanuel Todd, dont les études sur la famille, le territoire ou l’interaction entre niveau d’éducation et options politiques échappent à l’approche binaire de la réalité. Montrant comment, à un moment donné l’éducation méritocratique produit une classe qui, se croyant supérieure, se braque dans un repliement intellectuel coupé de la réalité des gens (on pense alors à Macron et non à Trump), Emmanuel Todd propose un retour à ce que Montaigne appelait le «milieu juste» dépassant les antagonismes sociaux exacerbés par la démagogie (on pense alors à Trump plus qu’à Macron), et substituant, aux éructations affolées de la meute – entre autres emballements médiatico-numériques –, le verbe humain propre à la conversation et à l’apaisement négocié: «Le bon sens nous indique qu’aucun choix brutal ne saurait résoudre la contradiction entre l’égalitarisme, qui résulte de l’instruction primaire, et l’inégalitarisme, qui découle de l’enseignement supérieur, et que les sociétés avancées, si elles veulent rester cohérentes et viables, doivent définir une voie moyenne. Bref, il nous faut parvenir à concilier les valeurs des gens d’en bas et celles des gens d’en haut, la sécurité des peuples et l’ouverture au monde. Parce qu’une démocratie ne peut fonctionner sans peuple, la dénonciation du populisme est absurde. Parce qu’une démocratie ne peut fonctionner sans élites, qui représentent et guident, la dénonciation des élites en tant que telles est tout aussi absurde. L’obstination dans l’affrontement populisme/élitisme, s’il devait se prolonger, ne saurait mener qu’à la désagrégation sociale»…

(Dessin de Matthias Rihs. Cette chronique a paru ce matin sur le site indocile de BON POUR LA TÊTE. Abonnez-vous. Et si vos ennemis le détestent, abonnez-les de force !)

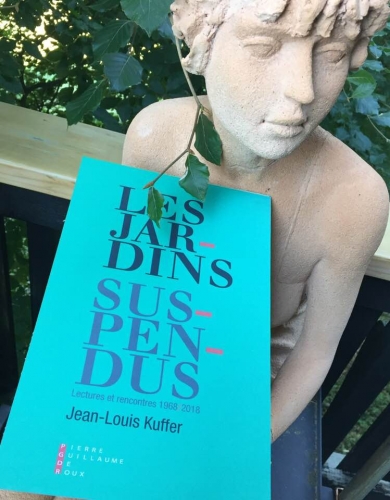

Sur Les jardins suspendus

Par Olivier François, dans la revue Éléments.

« Un auteur suisse ! » s’est exclamée cette longue bête germanopratine lorsque j’ai évoqué devant elle le dernier livre de Jean-Louis Kuffer, Les jardins suspendus, que viennent de publier les éditions Pierre-Guillaume de Roux. Kuffer ? Je la voyais presque tentée de me demander si cet helvète était persécuté dans son pays.

Cet homme n’étant ni banquier ni chocolatier, comment pouvait-il vivre et travailler en Suisse ? La longue bête connaissait des romanciers slaves, africains et guatémaltèques, des poétesses féministes de Trinité-et-Tobago, des sociologues mongols transgenres, des écrivains exotiques et tropicaux – mais l’étaient-ils assez ? Elle regrettait parfois qu’ils ne portent pas l’étui pénien, le pagne et le turban – et même des littératures violemment rebelles qui affirmaient courageusement être des citoyens du monde.

Mais un Suisse écrivain, un Suisse écrivant, cela relevait du bizarre et du douteux, défiait les règles du bon ton, frôlait le canular. Un écrivain suisse, c’était pour elle aussi incongru qu’un Africain sans rythme dans la peau ou qu’un gilet jaune qui ne soit pas alcoolique ou analphabète.

La longue bête n’avait certes jamais entendu parler d’Amiel, de Charles Ferdinand Ramuz, de Charles-Albert Cingria, de Pierre Girard, de Maurice Chappaz, de Georges Haldas, de Nicolas Bouvier ou de Jacques Chessex, de Slobodan Despot ni même de Blaise Cendrars.

Le corps et l’esprit ouverts au monde entier, elle se flattait d’ignorer tout de ce petit pays de lacs et de montagnes où les dictateurs placent leurs économies ». Sur sa table de nuit s’empilaient des livres de Zadie Smith et des essais de Geoffroy de Lagasnerie, et les flacons d’un parfum « aux senteurs de jungle et d’épices » se mêlaient à des bijoux africains et des cachets de sertraline.

Il y a une vingtaine d’annés, le grand romancier mexicain Carlos Fuentes confiait justement à Jean-Louis Kuffer que « la France lui semblait, aujourd’hui, le pays le moins ouvert, le plus nombriliste, le plus provincial à certains égards ». Cela n’a pas beaucoup changé, nous semble-t-il. Surtout, et singulièrement, quand il se déclare cosmopolite et mondialisé, le Français intellectuel traîne derrière lui une odeur de moisi et de renfermé. Il pue toujours un peu le cadavre.

Les Jardins suspendus, fort volume qui rassemble 50 ans de chroniques et de conversations littéraires, nous offre au contraire un air vif et ragaillardissant, celui d’une intelligence aiguë et d’une passion vraie pour la littérature qui ne cède jamais aux intimidations de la mode ni aux mauvais envoûtements de l’érudition universitaire.

Faut-il s’étonner que son auteur soit suisse ? Jean-Louis Kuffer – qui fut un proche du regretté Vladimir Dimitrijevic, avec qui il publia des entretiens, Personne déplacée, - n’aime pas les écrivains à la manière tristement platonique de la plupart des critiques littéraires. Jean-Louis Kuffer en jouit et s’en enchante comme les vrais amants de la chair des filles. La littérature n’est pas pour lui unematière à froids commentaires, caresses trop étudiées d’impuissants qui lorgnent vers les sciences humaines, y cherchant des prothèses pour remplacer leurs innombrables défaillances. Kuffer, lui, a gardé la vigueur de ses enthousiasmes adolescents.

Qu’il évoque Lucien Rebatet, Dominique de Roux, Fiodor Dostoïevski, Anton Tchekhov, Thomas Wolfe, Vladimir Volkoff, Flannery O’Connor, Georges Haldas ou Marcel Jouhandeau, des écrivains célébrés ou plus injustement méconnus, Kuffer se rient toujours au cœur vibrant des styles et des œuvres. Pour Jean-Louis Kuffer, le verbe s’est fait chair, non pas montagne de papier : « Je sais que lorsque le Livre affirme, par la voix de Jean l’évangéliste poète, que le Verbe s’est fait chair, je l’entends bien ainsi moi aussi : que le mot se caresse et se mange, et que toute phrase vivante se dévore, du mot cannibale au mot hostie on a parcouru tout le chemin d’humanité comme en substituant à la pyramide des crânes de Tamerlan celle de gros blocs taillés au ciseau fin des tombeaux égyptiens. »

« Toute bonne littérature est une critique de la vie », écrivait énigmatiquement John Cowper Powys ; la vie contemporaine étant, selon Theodor Adorno, une vie mutilée – mutilée par les bureaucraties et par l’extension du domaine de l’économie.

Cette critique est plus que jamais urgente, vitale, nécessaire. Le livre de Jean-Louis Kuffer, parce qu’il donne envie de lire et de relire, est, aussi, une arme de combat.

Jean-Louis Kuffer. Les Jardins suspendus. Pierre-Guillaume de Roux, 416p.

(Ce texte a paru dans le No 176 de la revue Eléments, février-mars 2019)

En 1990, après la parution de son Intermède marocain, j’avais rencontré l’écrivain genevois septuagénaire dont les propos trouvent aujourd’hui une nouvelle résonance…

Où en sommes-nous de nos rapports avec ceux que nos ancêtres appelaient les «infidèles»? L'antiracisme qu'affichent nos discours est-il réellement vécu? Comprenons-nous vraiment nos frères humains du monde arabo-islamique, ou ne faisons-nous que nous rassurer en célébrant leur «différence»? Et d'abord, connaissons-nous les tenants historiques, culturels et religieux de cet abîme qui nous sépare à l'évidence?

À ces questions, Georges Haldas nous confronte par de multiples exemples vécus, dans son Intermède marocain, chronique de voyage évoquant deux séjours au Maroc. Sans tricher, Haldas fait état de son allégresse à la découverte, mais aussi de ses réticences, voire de ses coups de gueule.

En plein Genève, à deux pas de l'Arve torrentueuse, il est un petit établissement algérien tenu par un monsieur très digne, Saïd de son nom, où Georges Haldas se retrouve tous les matins, dès l'aube, pour y écrire jusqu'à midi. C'est là que nous l'avons rencontré.

—A quoi votre intérêt pour le monde arabo-islamique tient-il?

—D'abord au fait que nos racines y plongent. Ensuite, il y a longtemps que je suis préoccupé par ce paradoxe douloureux: que le berceau des trois religions monothéistes soit aujourd'hui l'arène du meurtre, avec la tragédie qui oppose Israël aux Palestiniens et la mosaïque sanglante du Liban. Et puis il en va de notre avenir, par rapport à la formidable poussée du monde musulman.

— Pourquoi parlez-vous si peu, dans ce livre, de l'aspect politique des relations Occident-islam? Crainte de prendre position?

—Je raconte un premier contact avec le monde arabo-islamique, comme pourrait le vivre n'importe quel quidam. J'ai fait table rase de tout ce que je savais par mes rencontres et mes lectures, pour être plus perméable au décor, aux êtres et aux choses. Je n'ai pasvoulu faire une enquête socio-politique. Quand on fait une enquête, on a souvent une arrière-pensée: l'hypothèse qu'on veut vérifier. Mais la réalité est toujours plus riche, plus complexe que ce qu'on pense: Tenez, il m'aurait été facile de faire un baroud démagogique sur la perfidie de Hassan, et tutti quanti. Ou parler de l'intégrisme islamique: dire que c'est, à mes yeux, le nazisme de l'islam! Applaudissements assurés! Et l'au- rai-je expliqué pour autant? D'ailleurs est-ce tout l'islam? Voyons! Bref: plus qu'assener des convictions, je voulais dire mes réactions brutes, spontanées, et poser des questions. Je crois que ce sont les questions qui retient les hommes, plus que les réponses. En outre, le seul moyen d'entrer en vraie relation c'est d'affirmer d'abord ses différences. Voilà pourquoi je n'ai pas camouflé mes réactions parfois violentes.

—Quel a été votre impression dominante?

— La distance qui nous sépare. A la fois physique et psychique. Et dans l'avion déjà, ce steward marocain toisant un brave touriste vaudois qui l'apostrophait en arabe: un gouffre. Mais comment l'expliquer? En remontant aux sources. Il m'a toujours semblé qu'il y avait une plus grande distance entre le croyant musulman et Allah qu'entre un juif et Yahvé, ou que dans le rapport liant le chrétien au Christ. Moncef Marzouki, dans Arabes, si vous parliez, un livre plein d'auto-ironie, de cœur et de courage, dit que l'islam est une civilisation du non-dit. La relation d'Allah et du croyant est plus proche de la relation maître-serviteur que de la relation père-fils qui domine chez les juifs et les chrétiens. Ce non-dialogue avec Allah, remplacé par une obéissance inconditionnelle, fait qu'il y a un non-dialogue avec soi-même. Donc peu d'autocritique. Peu d'aveux personnels. Difficultés entre l'homme et la femme. Difficulté au niveau du dialogue démocratique. Tout se tient!

— La distance qui nous sépare. A la fois physique et psychique. Et dans l'avion déjà, ce steward marocain toisant un brave touriste vaudois qui l'apostrophait en arabe: un gouffre. Mais comment l'expliquer? En remontant aux sources. Il m'a toujours semblé qu'il y avait une plus grande distance entre le croyant musulman et Allah qu'entre un juif et Yahvé, ou que dans le rapport liant le chrétien au Christ. Moncef Marzouki, dans Arabes, si vous parliez, un livre plein d'auto-ironie, de cœur et de courage, dit que l'islam est une civilisation du non-dit. La relation d'Allah et du croyant est plus proche de la relation maître-serviteur que de la relation père-fils qui domine chez les juifs et les chrétiens. Ce non-dialogue avec Allah, remplacé par une obéissance inconditionnelle, fait qu'il y a un non-dialogue avec soi-même. Donc peu d'autocritique. Peu d'aveux personnels. Difficultés entre l'homme et la femme. Difficulté au niveau du dialogue démocratique. Tout se tient!

— Le ressentiment que vous avez souvent senti vous-même, de la part des musulmans, ne découle donc pas que du colonialisme?

—Sûr que non! Car il ne faut pas oublier un autre choc, bien plus ancien. Le fabuleux rayonnement du monde arabo-musulman s'est arrêté au XIIIe siècle. Cela a créé un traumatisme. Depuis très longtemps, les musulmans ont un double complexe. Complexe d'infériorité, parce qu'ils regardent l'Occident comme le foyer du progrès et de la prospérité. Et en même temps mépris de l'Occidental pour toutes ses perversions. Vous le ressentez encore dans le. regard des gens, d'ailleurs tissé de mille nuances contradictoires. Une certaine jalousie. De la curiosité. Le rejet. La crainte. Ou le désir de mieux connaître. Un élan de chaleur. Et puis il y a tant de reT gards différents, jusqu'au non-regard des femmes, qui débouche sur un autre abîme encore...

—Pas toujours. Avec celui que j'appelle Ali, une relation de confiance s'est établie. Ce garçon, en rupture avec son milieu, est venu spontanément vers moi et m'a fait la confession de sa vie perdue. Il m'a dit le Maroc sans espoir, où la jeunesse n'a pas d'avenir. A cause du marasme économique, de l'arbitraire du pouvoir, de la corruption. Il y avait quelque chose en lui de vaincu et de transparent. Il disait qu'il y a un Dieu pour tous: énormité pour un musulman! La famille ne buvait pas de vin; il est allé m'en acheter lui-même et en a bu avec moi! C'était l'homme du malheur, du dénuement. Et c'est le seul qui s'est confessé.

—Autre impression marquante?

—Le rapport avec le temps. Dès le premier jour aussi, avec l'épisode des passeports (ah, les emmerdeurs!), j'ai constaté ce fait qui détermine toute une vision du monde. Chez les juifs, le temps est conditionné par l'attente d'un messie. Pour les chrétiens, le temps est ponctué par l'avant et l'après. Chez les musulmans, l'heure du jugement arrivera quand elle arrivera: seul Allah la connaît. Par conséquent, il n'y a pas une durée continue, mais chaque moment est tangent avec l'éternité. Conséquence terrestre: si vous demandez à un musulman à quelle heure part l'autobus, il dira que ça dépend de Dieu, s'il le veut bien! Quelle leçon pour nous, soit dit en passant. Du point de vue politique, la chose explique l'aspect sporadique des révoltes dans ces pays. Ce sont des explosions dans l'instant, sans suite durable.

—Sauf pour les Palestiniens...

—Mais les Palestiniens se réclament du socialisme. Ils ont un projet qui est en rupture avec leur culture séculaire. Cela dit, ce n'est pas un hasard si les idéologies d'importation européenne ont finalement foiré dans les pays arabo-islamiques...

—Qu'espérez-vous pour l'avenir?

—Ce que.je souhaiterais, c'est que, par-delà ces énormes différences qu'il y a entre Occidentaux et Arabes, on trouve un modus vivendi qui permette aux différences de n'être pas meurtrières. Marzouki pense que la seule issue pour ces pays réside dans la démocratie, tout en affirmant qu'elle est aussi improbable que la floraison du jasmin sur un iceberg! Selon lui, la réaction des musulmans inspirés par l'Occident, socialisme compris, a été un désastre. Mais l'intégrisme, qui se réfère au «véritable islam», repose lui aussi sur un mythe funeste. En ce qui me concerne, je suis heureux que s'écroule, actuellement, le système de références antinomiques et réductrices qui réduit l'homme à un animal politique. Je suis content de voir voler en éclats certains des schémas auxquels j'ai moi-même souscrit. Non, la réalité n'est pas si simple: vous le voyez dans une goutte d'eau, et vous l'éprouvez à la première rencontre, qui contient en germe toutes les autres.

Georges Haldas, Intermède marocain. Editions L'Age d'Homme, 1989.