En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Ceci vous concerne. Regardez votre vie: tout vous échappe. Ce n’est pas bien.

Vous devriez faire votre examen de conscience. Quand l’avez-vous pris(e) dans vos bras pour la dernière fois. Quand l’avez-vous embrassé(e) pour la dernière fois ? Quand avez-vous (a-t-elle, a-t-il, ont-elles, ont-ils) joui pour la dernière fois ?

Avez-vous joui ce matin ?

Vous, là, dans le trolleybus, avez-vous joui ce midi ?

Regardez-moi ça: vous courez après votre ombre. Ce n’est pas ce qui s’appelle vivre.

Jouissez plutôt d’un peu tout. Regardez les choses. Voyez les animaux domestiques. Regardez mieux les gens. Ne vous contentez pas de fantasmer: prenez et goûtez, tâtez, humez, caressez, pelotez.

Caressez de belles et bonnes pensées, pelotez le chat qui passe, humez les bouffées de pain chaud montant de la rue, tâtez les miches, goûtez les quiches, enfin quoi ressaisissez-vous, les retraités !

A propos de Lucy

A propos de Lucy

Le sentiment mêlé de l’incroyable cruauté, parfois, de la destinée, et de la non moins incroyable capacité de l’être humain à la surmonter, se dégage de la lecture du plus déchirant et du plus beau des romans de l’écrivain irlandais William Trevor, déclaré “le plus grand auteur vivant de nouvelles de langue anglaise” par le New Yorker et qui manqua de peu, avec Lucy, le Booker Prize en novembre 2002.

Encore peu connu des lecteurs de langue française, défendu par un “petit” éditeur qui s’acharne héroïquement à défendre la qualité plus que la quantité, William Trevor n’en est pas pas moins de ces quelques auteurs contemporains dont on se transmet le nom comme un secret, parce que ses livres échappent au bruit du monde et à la fugacité des modes, tout en nous plongeant au coeur du monde et dans le présent incandescent. Un sentiment profond du tragique et du caractère mystérieux de chaque existence, la perception très aiguë de ce qui lie les destinées individuelles et les drames collectifs, un mélange de lucidité placide et de tendresse imprègnent autant les nouvelles de Trevor, dont le recueil anglais compte plus de mille pages, que ses romans, tel le mémorable En lisant Tourgueniev, évocation poignante et poétique d’une destinée de femme qu’on pourrait dire la parente sensible de la protagoniste de Lucy. Mais ce nouveau roman ne s’en tient pas à la seule destinée de Lucy. De fait, c’est à tous les personnages directement frappés par ce drame apparemment absurde, et si riche de significations, que l’auteur voue son attention compassionnelle, tous étant à la fois coupables et victimes, responsables à certains égards et innocents. Roman de la fatalité et de la fidélité, de la faute et du pardon, de l’attachement à une terre et de l’exil, de l’amour empêché et de sa sublimation, Lucy entremêle enfin l’histoire d’une femme et celle de l’Irlande contemporaine, du début de l’ère dite “des troubles” à nos jours.

“C’est notre drame, en Irlande, dit l’un des personnages du roman, que pour une raison ou pour une autre nous soyons encore et toujours obligés de fuir ce qui nous est cher”. En l’occurrence, c’est à cause de l’insécurité croissante que le capitaine Everard Gault, rescapé de la Grande Guerre, et sa femme Héloïse, Anglaise d’origine, décident en 1921 de quitter leur propriété côtière proche de Kilauran, dans le comté “rebelle” de Cork. A l’origine de leur angoisse et de leur décision de s’exiler dans le Sussex: l’empoisonnement de leurs chiens et la tentative nocturne de trois jeunes gens d’incendier leur maison, qui a poussé le capitaine Gault à tirer sur l’un d’eux, le blessant et risquant alors de probables représailles. Le souci des conjoints est évidemment de protéger leur enfant unique, la petite Lucy, agée de presque neuf ans. Or ce qu’ils n’ont pas prévu, c’est que celle-ci, vivant en symbiose avec la nature, se refuse absolument de quitter ce coin de terre et de mer. A la veille du départ annoncé, elle disparaît ainsi avec quelques victuailles, sans s’imaginer du tout qu’elle scelle son malheur et celui des siens. De fait, ceux-ci en arrivent à se convaincre, après des semaines de recherches, que la petite s’est noyée, comme le leur suggère un unique vêtement retrouvé dans les rochers. Désespérée, poignée par la culpabilité (elle s’imagine que l’enfant s’est suicidée) et craignant plus que tout d’avoir à identifier un cadavre, la mère de Lucy entraîne alors son mari à une fuite qui les conduit, effaçant toute trace derrière eux, en Suisse puis en Italie. Ce qu’ils ignorent, c’est que Lucy est retrouvée entretemps par le gardien de leur maison, vivante et bientôt gagnée à son tour par un sentiment de culpabilité qui va la poursuivre toute sa vie durant.

Car la vie, désormais, va reprendre dans la séparation. Si invraisemblable que cela paraisse (mais ce ne l’est pas du tout en réalité), Lucy ne reverra jamais sa mère, qui se refuse à tout retour et se réfugie, en Italie, dans le culte de la beauté magnifiée par les peintres. Les années vont ainsi passer, l’approche de la guerre poussera le couple à se replier au Tessin, et la maladie finira par terrasser Héloïse Gault, laissant son compagnon anéanti mais résolu, pour sa part, à revenir au pays. Entretemps, prise en charge par les fermiers Henry et Bridget (lesquels incarnent un autre type de totale fidélité), Lucy a grandi non sans subir l’opprobre de ses camarades et de certains adultes l’estimant “possédée”, puis est devenue la réplique belle et cultivée de sa mère dont elle partage, en outre, le sentiment lancinant d’une faute dont seul le retour de ses parents la délivrera. Ainsi se refuse-t-elle de vivre l’amour que lui offre un jeune homme, et qu’elle partage, s’estimant indigne de tout bonheur avant d’être pardonnée. Un troisième personnage, en outre, est poursuivi par la même hantise de la faute commise, et c’est le dénommé Hoharan, sur lequel le père de Lucy a tiré, que tous considèrent comme une victime alors qu’il s’estime le premier coupable, torturé par des rêves et finissant à l’asile.

Développé à fines et douces touches, tout en délicatesse, ce roman de William Trevor nous semble traversé, en dépit de la profonde mélancolie qui l’imprègne, par une lumière indiquée par le prénom même de la protagoniste, en laquelle on peut voir l’émanation ou l’aura d’une âme pure. Or la beauté intérieure et la noblesse de coeur ne se borne pas à ce personnage, qu’on retrouve aussi bien chez sa mère et son père que chez ses parents adoptifs et l’homme dont elle aurait pour faire le bonheur, et jusque chez le pauvre Hoharan qu’elle ira visiter des années durant à l’asile sous le regard perplexe des gens raisonnables. Si le moment des retrouvailles du père et de la fille est particulièrement bouleversant, c’est cependant au fil du temps et de la vie ordinaire, dans l’acceptation progressive et, pour Lucy, dans la pure jubilation qu’elle éprouve à réaliser de belles broderies et à les offrir, que William Trevor module sa propre vision de romancier à la si pénétrante compréhension et au si profond amour.

Wiliam Trevor. Lucy. Traduit de l’anglais (Irlande) par Katia Holmes. Editions Phébus.

À lire toute jactance cessante: le recueil, redistribué en abécédaire, des lettres adressées par son ami à Pierre Boncenne, sous le titre Quand vous viendrez me voir aux Antipodes. Un pur régal d'intelligence et de finesse sensible, ouvert au monde et fermé aux cons, conformément au mot de Leopardi cité dans la foulée: "Rions ensemble de ces couillons qui possèdent le monde"...

À l’ère des courriels et des texti (un texto, des texti), la pratique plus lente et réfléchie de la correspondance, dont la Littérature a été enrichie par des œuvres à part entière, a quasiment disparu, à de notables exceptions près.

Ainsi des lettres de Simon Leys (Pierre Ryckmans de son vrai nom) à son ami Pierre Boncenme, témoignant de plus de trente ans de complicité et d’échanges épistolaires ou de visu, dont la substantifique moelle enrichit ce livre d’une formidable densité, véritable abécédaire de curiosités et de sagesse, de salubres coups de gueule et de non moins roboratives fusées d’enthousiasme.

Pierre Boncenne, auteur en outre d’un remarquable ouvrage de synthèse sur l’œuvre et la personne de Pierre Ryckmans, intitulé Le Parapluie de Simon Leys (Philippe Rey, 2015)ne s’est pas contenté de publier un choix de lettre de son ami : il en a tiré une suite alphabétique merveilleusement variée, illustrant les passions de l’essayiste-érudit-humaniste, immense lecteur et navigateur à la voile avec ses fils.

D’Amitié (suivi d’anti-américanisme) à Wittgenstein (précédé de Simone Weil et Evely Waugh), les lettres de Simon Leys oscillent entre admiration et décri (contre George Bush qui lui fait se demander sur quelle planète il faudra se réfugier pour lui échapper, ou Régis Debray radotant sur Venise), Cioran et Garcia Marquez, le désordre chez soi (le sien qu'il dit « épouvantable) et les idées des autres, dont il a tiré une anthologie non moins recommandable (chez Plon, 2015), ainsi de suite, ce livre nuance magnifiquement , et comme en creux, le portrait de cet essayiste-passeur de haute volée, doublé d’un homme combien attachant.

Simon Leys. Quand vous viendrez me voir aux Antipodes. Lettres à Pierre Boncenne, Philippe Rey, 188p.

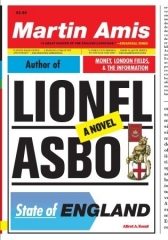

Le critique littéraire, à propos de Guerre au cliché.

Le critique littéraire, à propos de Guerre au cliché.