En lisant Un vrai roman, mémoires.

Sollers est-il une vieille pute ou un grand écrivain ? A cette alternative d’époque je me propose d’échapper ce matin en écoutant celui qui me raconte Un vrai roman.

Le premier chapitre intitulé Naissances avère aussitôt le titre et par la matière de la vie de Sollers et plus encore par sa façon de la chanter, qui relève de la légende dorée modulant le cycle MoiJe. Mais attention : le MoiJe de Sollers est particulier, non point renfrogné sur son genou comme Narcisse s’adonnant à la délectation morose, mais très gai dès notre entrée dans ce livre qui est un jardin à la française cultivé de grand-père en petite fille à jolis souliers.

Le chapitre Naissances parle de l’importante question du nom choisi pour écrire (celui de Joyaux est trop beau pour être porté, après avoir été moqué à l’école et vitupéré par les grévistes girondins scandant Joyaux au poteau !), des maladies récurrentes et pénibles mais favorable à la rêverie solitaire, de la famille platoniquement incestueuse (deux frères épousant deux sœurs et vivant dans une double maison la destinée commune d’une industrie ruinée en 60) et de l’époque (un officier autrichien intrus sous l’Occupation se poivrant au cognac et l’obligation faite à l’enfant par sa famille anarchisante de refuser l’ordre de chanter Maréchal nous voilà !) dont les souvenirs de la radio et de nombreuses photos aideront l’écrivain à réinventer le tableau qui s' tendra au monde entier avec lui dedans, au milieu, campé sur son MoiJe solaire que Dieu, par faveur spéciale (comme à chacun de nous s'il consent) fait tourner comme une toupie. Or toupillons, toupillez les enfants...

J’ai bien dit : l’écrivain, et qui ne foutra rien de toute sa vie que lire et qu’écrire.

Au troisième chapitre, après Femmes (l’amour de la tante et de la mère, caressantes à souhait jusque dans la calotte un rien leste), au chapitre donc intitulé Fou, on lit ainsi : « En réalité, je m’en rends compte aujourd’hui : je n’ai jamais travaillé. Ecrire, lire et puis encore écrire et lire ce qu’on veut, s’occuper de pensée, de poésie, de littérature, avec péripéties sociopolitiques, n’est pas « travailler ». C’est même le contraire, d’où la liberté. Il faut sans doute, dans cette expérience, garder une immense confiance. Mais en quoi ? »

L’écriture de Sollers est une vitesse. C’est un savon céleste et une électricité. C’est mon hygiène corporelle et spirituelle de ce matin, à jet continu de bonnes phrases. Par exemple : «La maladie récurrente affine les perceptions, les angles d’espace, le grain invisible du temps. Les hallucinations vous préparent à la vie intérieure des fleurs et des arbres. On apprend à trouver son chemin tout seul, à l’écart des sentiers battus, des clichés rebattus, des pseudo-devoirs. » Ou cela : « Enfance très auditive, donc, avec otites à la clé. On m’opère de temps en temps, et, en plus, j’étouffe. Tout est chaotique, souffrant, contradictoire, et, en un sens profond, merveilleux ».

Une vieille pute écrirait-elle comme ça ? Cela est arrivé mais c’est plus rare par les temps qui courent. Quant au grand écrivain, qui d’autre que Sollers pourrait dire crânement qu’il l’est ou le sera, un peu comme Stendhal, dans un siècle et des poussières peut-être ? Mais lira-t-on encore dans un demi-siècle ?

Ce qui est sûr est qu’au présent Un vrai roman est un livre épatant jusque dans ses effets d'épate. Le Sollers le plus pur est là : beau comme un paon faisant la roue, pour la façade en tout cas, car ce Je récusant toute culpabilité est un autre aussi filtrant tout le reste en douce et qui passe, et c’est énorme tout ce qui passe et se transfuse dans un livre aussi gonflé, mais au bon sens, un livre qui ne manque pas d’air, et ça fait un bien fou quand tant de raseurs nous asphyxient des relents de leur contention - un livre plus délicat et généreux qu’on ne croirait tant on est abusé par le personnage composé sur les estrades…

Je n’ai pas dit le principal du chapitre Fou, qui retrace la première échappée décisive du cœur de SoiSeul vers le monde entier et les galaxies, Pékin-Madras-Athènes & Jérusalem UnLimited. Cela se passe en deux temps, qui l’investissent et l’abolissent en même temps, j’entends : le Temps.

La première est à 5 ans à la campagne : « Je suis assis sur un tapis rouge sombre, ma mère est à côté de moi et me demande, une fois de plus, de déchiffrer et d’articuler une ligne de livre pour enfants. Le b.a ba, quoi. Il y a des lettres, des consonnes, des voyelles, la bouche, la respiration, la langue, les dents, la voix. Comment ça s’enchaîne, voilà le problème. Et puis ça se produit, c’est le déclic, ça s’ouvre, ça se déroule, je passe comme si je traversais un fleuve à pied sec. Me voici de l’autre côté du mur du son, sur la rive opposée, à l’air libre. J’entends ma mère dire ces mots magiques : « Eh bien, tu sais lire ». Là, je me lève, je cours, ou plutôt je vole, je vole dans l’escalier, je sors, je cours comme un fou dans le grand pré aux chevaux et aux vaches, j’entre dans la forêt en contrebas, en n’arrêtant pas de me répéter « je sais lire, je sais lire, ivresse totale, partagée, il me semble, par les vignes, les pins, les chênes, les oiseaux furtifs.

Je sais lire. Autrement dit : Sésame ouvre-toi. Et la caverne aux trésors s’ouvre. Je viens de m’emparer de l’arme absolue. Toutes les autres sont illusoires, mortelles, grotesques, limitées, ridicules. L’espace se dispose, le temps m’appartient, je suis Dieu lui-même, je suis qui je suis et qui je serai, naissance, oui, seconde, ou plutôt vraie naissance, seul au monde avec cette clé. Ca pourra se perfectionner à l’usage, mais c’est fait, c’est réalisé, c’est bouclé ».

La seconde échappée est une diagonale de fou de 7 ans intéressant : « L’expression « âge de raison » m’intrigue. Il a neigé, le rebord d’une balustrade est fourré de blanc et de gel. J’enlève ma montre, je la pose devant moi, et j’attends que l’âge de raison se manifeste. Evidemment, rien de spécial, ou plutôt si : la trotteuse prend tout à coup une dimension gigantesque et éblouissante en tournant dans le givre brillant au soleil. Les secondes n'en finissent pas de sonner silencieusement comme les battements de mon cœur : la raison est le Temps lui-même. C’est un grand secret entre lui et moi, inutile den parler, je suis fou, c’est mon âge. Je n’ai jamais compris, par la suite, ce qu’on voulait me dire en parlant de mon âge ».

Or c’est exactement ce que je ressens en constatant tout à coup que la nuit est tombée sur le jardin de SoiSeul : j’ai 7 ans et 707 ans et c’est Un vrai roman…

Philippe Sollers. Un vrai roman, mémoire. Plon, 352p.

Philippe Sollers. Un vrai roman, mémoire. Plon, 352p.

Image: Albert Dürer, La grande touffe d'herbe.

Trois jours plus tard, dans une lettre bouleversante écrite à son fils défunt avec l’amer exergue «Notre famille a perdu la guerre », David Grossman exprimait l’immense peine des siens après la perte de « ce garçon au regard ironique et à l’extraordinaire sens de l’humour », pleurant « l’infinie tendresse d’Uri et la sagesse avec laquelle il apaisait les tempêtes » tout en invoquant la vie qui continue et l’espoir d’un avenir pacifié.

Trois jours plus tard, dans une lettre bouleversante écrite à son fils défunt avec l’amer exergue «Notre famille a perdu la guerre », David Grossman exprimait l’immense peine des siens après la perte de « ce garçon au regard ironique et à l’extraordinaire sens de l’humour », pleurant « l’infinie tendresse d’Uri et la sagesse avec laquelle il apaisait les tempêtes » tout en invoquant la vie qui continue et l’espoir d’un avenir pacifié.

Philippe Sollers. Un vrai roman, mémoire. Plon, 352p.

Philippe Sollers. Un vrai roman, mémoire. Plon, 352p.

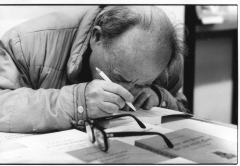

Récemment encore, à la lecture du très bel hommage composé à la gloire du Maître par nos éminents confrères Jérôme Garcin et Gilbert Salem, et simplement intitulé Jacques Chessex (*), nous nous sommes avisé avec quelle indignation de cela que, malgré tant de signes de reconnaissance venus de partout, l’auteur de L’Ogre n’était pas encore, de son propre dire, véritablement reconnu par les siens. De fait, et lors même que des thèses universitaires et autres études sont consacrées à son œuvre de Bologne en Pologne, tandis que ses livres paraissent en Turquie et jusqu’au Japon méridional, Jacques Chessex fait toujours l’objet d’une certaine grogne, voire d’une grogne certaine, de la part de ses concitoyens.

Récemment encore, à la lecture du très bel hommage composé à la gloire du Maître par nos éminents confrères Jérôme Garcin et Gilbert Salem, et simplement intitulé Jacques Chessex (*), nous nous sommes avisé avec quelle indignation de cela que, malgré tant de signes de reconnaissance venus de partout, l’auteur de L’Ogre n’était pas encore, de son propre dire, véritablement reconnu par les siens. De fait, et lors même que des thèses universitaires et autres études sont consacrées à son œuvre de Bologne en Pologne, tandis que ses livres paraissent en Turquie et jusqu’au Japon méridional, Jacques Chessex fait toujours l’objet d’une certaine grogne, voire d’une grogne certaine, de la part de ses concitoyens.  Au demeurant, l’initiative du comité « Le Nobel à Chessex » n’est pas une « première » susceptible d’effaroucher les pusillanimes. Ainsi a-t-on vu, déjà, l’écrivain tessinois Felice Filippini mettre sur pied, ces dernières années, une association de la même espèce visant à sa propre nomination au Nobel. Or, qui jurerait que l’oeuvre forte et drue de Jacques Chessex ne vaut pas celle de l’homme de lettres d’outre-monts ?

Au demeurant, l’initiative du comité « Le Nobel à Chessex » n’est pas une « première » susceptible d’effaroucher les pusillanimes. Ainsi a-t-on vu, déjà, l’écrivain tessinois Felice Filippini mettre sur pied, ces dernières années, une association de la même espèce visant à sa propre nomination au Nobel. Or, qui jurerait que l’oeuvre forte et drue de Jacques Chessex ne vaut pas celle de l’homme de lettres d’outre-monts ? Georges Haldas, écrivain à ses heures : « Je regrette que Jacques Chessex me batte froid depuis que l’on m’a coiffé, à mon corps défendant, du Grand Prix C.-F.-Ramuz. Ce qu’il ignore, c’est que j’ai failli refuser cette distinction à son profit, craignant de porter ombrage à ce grand arbre. En fait, je pensais qu’il méritait mieux. Au plan concret, je serai de la marche sur Stockholm. Il en va de l'état de poésie. »

Georges Haldas, écrivain à ses heures : « Je regrette que Jacques Chessex me batte froid depuis que l’on m’a coiffé, à mon corps défendant, du Grand Prix C.-F.-Ramuz. Ce qu’il ignore, c’est que j’ai failli refuser cette distinction à son profit, craignant de porter ombrage à ce grand arbre. En fait, je pensais qu’il méritait mieux. Au plan concret, je serai de la marche sur Stockholm. Il en va de l'état de poésie. »