EXPO NdS.- Je suis allé voir et revoir l'expo de Nicolas de Staël chez Gianadda, trois fois de suite. Quand j'y suis retourné, j'aurais préféré la voir seul, mais il y avait pas mal de gens: trop de gens. J'ai donc fait avec les gens, en évitant juste d'entendre aucun commentaire et en fuyant, plus que les autres, tout quidam posant au connaisseur.

La première fois, avec ma bonne amie, c'était comme si j'étais seul, mais en mieux, chacun regardant de son côté et nous retrouvant ensuite pour nous faire remarquer: "Et Nature morte au billot, là-bas derrière la colonne, t'as vu ?". Ou encore: "Le bleu et le vert de Paysage près d'Uzès, t'as vu ça !" Ou encore:"La série d'Agrigente, t'es d'accord que c'est à tomber !" Et nos étonnements n'en finissaient pas de se conjuguer, presque toujours en consonance.

Sur quoi j'ai rédigé ce qu'on peut dire un beau papier, bien documenté, personnel et lisible, qui a paru dans 24 Heures et dont je me suis dit pourtant, en le relisant ce matin, que je n'y avais rien dit, ou presque rien, de ce que j'avais réellement éprouvé devant cette peinture qui me touche à l'extrême - peut-être jusqu'à l'indicible, mais je vais tâcher de l'exprimer tout de même...

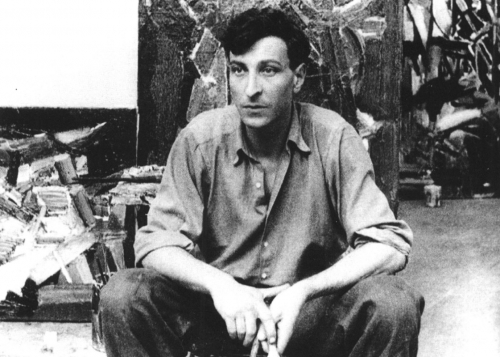

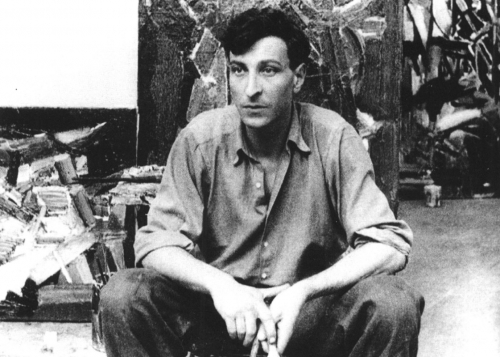

La trajectoire de Nicolas de Staël relève, à mes yeux, de la quête d’absolu : c’est l’évidence, et l’on pourrait même parler à son propos, comme d’un Cézanne ou d’une Simone Weil, d’une quête de sainteté. Il est du niveau des grands, comme un Manet ou un Matisse, mais il y a chez lui une intensité unique, je crois. En ce qui me concerne, aucune peintre contemporain, j’entends : de la seconde partie du XXe siècle, ne me parle si directement, et ne me touche si profondément.

(À La Désirade, ce dimanche 20 juin 2010)

MORTELLE PURETE. - La peinture de Nicolas de Staël se jette et nous jette dans le vide et rien n'est moins surprenant que le geste ultime du peintre de se jeter dans la mer alors même qu'il touche à la plénitude de son art et s'exclame "joie !" en se tuant.

MORTELLE PURETE. - La peinture de Nicolas de Staël se jette et nous jette dans le vide et rien n'est moins surprenant que le geste ultime du peintre de se jeter dans la mer alors même qu'il touche à la plénitude de son art et s'exclame "joie !" en se tuant.

NdS est à l'évidence un plongeur mais vers le haut, en tout cas pour l'élan et le bond, le mouvement, la vitese et l'intensité du geste. La mort de joie qu'il se donne relève de ce qu'on appelle l'absolu et plus précisément en l'occurrence: l'absolu de l'art, qui se perçoit dans sa phase sommitale et dernière avec l'exultation liée au saut dit justement: "de l'ange"...

Peu importent les circonstances exactes de sa mort, anticipée ou lui fondant dessus comme l'éclair; on dira peut-être plus tard qu'elle était inscrite mais qu'en sait-on, sachant comme lui la part d'ombre de toute illumination à ce point du risque pris, et la faiblesse de toute force.

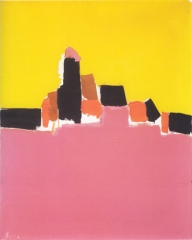

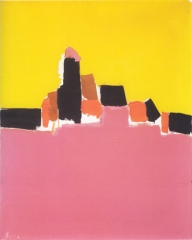

L'exigence d'absolu est ce qu'on pourrait dire une folie de jeunesse, et celle-ci jette en avant de nous son défi d'orgueil dans cette forme qui ouvre un nouvel espace et nous arrache au temps comme un Lascaux futur sans l'artifice de vaniteuses fusées ou de chiens et de singes ligotés, dans un ciel rose ou vert qui se déploie dans ce qu'on pourrait dire l'ouvert obscur que salue le Devancier de René Char qu'on dirait écrit pour lui: "Sans redite, allégé de la peur des hommes, je creuse dans l'air ma tombe et mon retour".

L'exigence d'absolu est ce qu'on pourrait dire une folie de jeunesse, et celle-ci jette en avant de nous son défi d'orgueil dans cette forme qui ouvre un nouvel espace et nous arrache au temps comme un Lascaux futur sans l'artifice de vaniteuses fusées ou de chiens et de singes ligotés, dans un ciel rose ou vert qui se déploie dans ce qu'on pourrait dire l'ouvert obscur que salue le Devancier de René Char qu'on dirait écrit pour lui: "Sans redite, allégé de la peur des hommes, je creuse dans l'air ma tombe et mon retour".

Que la joie demeure, cependant, avec l'Objet.

L'Objet est à la fois unique et multiple, qui se révèle par accident successif sous l'effet de la constante obsession. Telle est, une parmi la centaine d'objets de la dernière folle profusion rappelant celle de Van Gogh, La Lune de 1953 toute tramée de gris sableux et de bleus lessivés en camaïeux lissés au couteau sur plancher de bois à stries. On est très loin des musiciens de Sidney Bechet et des footballeurs du parc des Princes, entre les cyprès noirs et rouges du Sud profond, les arbres en quilles bleues de Ménerbes comme alignés sur les murs ocre et mauve, et c'est parti de Provence en Sicile sous le soleil blanc qui fusille toute nuance, mais tout reste à regarder dans cet autre théâtre sans dehors ni dedans où la table est suspendue au ciel et les bateaux immobiles dans le port que seules les couleurs délimitent. Abstrait ou figuratif ? On s'en fout, étant entendu "que, depuis qu'on met des adjectifs dans des boîtes, la peinture s'en échappe de plus belle", écrit NdS.

On voit bien (dans Les mâts (Marine) de 1955 des espèces de mâts qui pourraient être des aiguilles à tricoter des bonnets d'anges ou de fins crayons à dessiner dans le ciel des motifs ailés comme les Mouettes d'à côté, on voit le billot de cette nature morte où poser sa tête, ou ce nu bleu ondulant en vague entre lit de lait et ciel de sang, on voit un Coin d'atelier fond bleu qui est la double quintessence du coin et de l'atelier tels que les ont connu un Héraclite ou un Hölderlin - ou tout cela serait plutôt de la musique genre Berg ou Schönberg, comme il l'a entendue à Paris la veille du 16 mars où, revenu à Antibes, il s'apprêtait à "descendre" le Concert sur l'immense toile de six mètres sur six quand Dieu sait quoi l'a happé soudain vers le ciel d'en bas...

On voit bien (dans Les mâts (Marine) de 1955 des espèces de mâts qui pourraient être des aiguilles à tricoter des bonnets d'anges ou de fins crayons à dessiner dans le ciel des motifs ailés comme les Mouettes d'à côté, on voit le billot de cette nature morte où poser sa tête, ou ce nu bleu ondulant en vague entre lit de lait et ciel de sang, on voit un Coin d'atelier fond bleu qui est la double quintessence du coin et de l'atelier tels que les ont connu un Héraclite ou un Hölderlin - ou tout cela serait plutôt de la musique genre Berg ou Schönberg, comme il l'a entendue à Paris la veille du 16 mars où, revenu à Antibes, il s'apprêtait à "descendre" le Concert sur l'immense toile de six mètres sur six quand Dieu sait quoi l'a happé soudain vers le ciel d'en bas...

Mais quelle joie y a-t-il donc à mourir si violemment, se demandent Madame et Monsieur Tout-le-monde ne percevant pas bien la nécessité de tuer le banal et de faire "descendre" ainsi le ciel sur de la toile ? Lui-même a parlé de "joie" dans la plus extrême difficulté, mais qui le verrait "couler ses vieux jours" ou "gérer ses avoirs" sans sacrifier à la fois cette joie ? La mort de Nicolas de Staël est aussi dure et pure que son absolu, aussi terrible que sa joie.

Mais quelle joie y a-t-il donc à mourir si violemment, se demandent Madame et Monsieur Tout-le-monde ne percevant pas bien la nécessité de tuer le banal et de faire "descendre" ainsi le ciel sur de la toile ? Lui-même a parlé de "joie" dans la plus extrême difficulté, mais qui le verrait "couler ses vieux jours" ou "gérer ses avoirs" sans sacrifier à la fois cette joie ? La mort de Nicolas de Staël est aussi dure et pure que son absolu, aussi terrible que sa joie.

(Extrait de L'échappée libre, paru aux éditions L'Âge d'Homme)

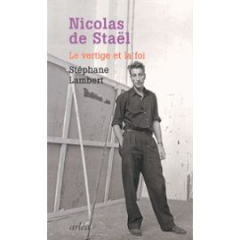

À lire absolument: Nicolas de Staël, Le vertige et la foi, de Stéphane Lambert, aux éditions Arléa, 2014.

MORTELLE PURETE. - La peinture de Nicolas de Staël se jette et nous jette dans le vide et rien n'est moins surprenant que le geste ultime du peintre de se jeter dans la mer alors même qu'il touche à la plénitude de son art et s'exclame "joie !" en se tuant.

MORTELLE PURETE. - La peinture de Nicolas de Staël se jette et nous jette dans le vide et rien n'est moins surprenant que le geste ultime du peintre de se jeter dans la mer alors même qu'il touche à la plénitude de son art et s'exclame "joie !" en se tuant. L'exigence d'absolu est ce qu'on pourrait dire une folie de jeunesse, et celle-ci jette en avant de nous son défi d'orgueil dans cette forme qui ouvre un nouvel espace et nous arrache au temps comme un Lascaux futur sans l'artifice de vaniteuses fusées ou de chiens et de singes ligotés, dans un ciel rose ou vert qui se déploie dans ce qu'on pourrait dire l'ouvert obscur que salue le Devancier de René Char qu'on dirait écrit pour lui: "Sans redite, allégé de la peur des hommes, je creuse dans l'air ma tombe et mon retour".

L'exigence d'absolu est ce qu'on pourrait dire une folie de jeunesse, et celle-ci jette en avant de nous son défi d'orgueil dans cette forme qui ouvre un nouvel espace et nous arrache au temps comme un Lascaux futur sans l'artifice de vaniteuses fusées ou de chiens et de singes ligotés, dans un ciel rose ou vert qui se déploie dans ce qu'on pourrait dire l'ouvert obscur que salue le Devancier de René Char qu'on dirait écrit pour lui: "Sans redite, allégé de la peur des hommes, je creuse dans l'air ma tombe et mon retour". On voit bien (dans Les mâts (Marine) de 1955 des espèces de mâts qui pourraient être des aiguilles à tricoter des bonnets d'anges ou de fins crayons à dessiner dans le ciel des motifs ailés comme les Mouettes d'à côté, on voit le billot de cette nature morte où poser sa tête, ou ce nu bleu ondulant en vague entre lit de lait et ciel de sang, on voit un Coin d'atelier fond bleu qui est la double quintessence du coin et de l'atelier tels que les ont connu un Héraclite ou un Hölderlin - ou tout cela serait plutôt de la musique genre Berg ou Schönberg, comme il l'a entendue à Paris la veille du 16 mars où, revenu à Antibes, il s'apprêtait à "descendre" le Concert sur l'immense toile de six mètres sur six quand Dieu sait quoi l'a happé soudain vers le ciel d'en bas...

On voit bien (dans Les mâts (Marine) de 1955 des espèces de mâts qui pourraient être des aiguilles à tricoter des bonnets d'anges ou de fins crayons à dessiner dans le ciel des motifs ailés comme les Mouettes d'à côté, on voit le billot de cette nature morte où poser sa tête, ou ce nu bleu ondulant en vague entre lit de lait et ciel de sang, on voit un Coin d'atelier fond bleu qui est la double quintessence du coin et de l'atelier tels que les ont connu un Héraclite ou un Hölderlin - ou tout cela serait plutôt de la musique genre Berg ou Schönberg, comme il l'a entendue à Paris la veille du 16 mars où, revenu à Antibes, il s'apprêtait à "descendre" le Concert sur l'immense toile de six mètres sur six quand Dieu sait quoi l'a happé soudain vers le ciel d'en bas...  Mais quelle joie y a-t-il donc à mourir si violemment, se demandent Madame et Monsieur Tout-le-monde ne percevant pas bien la nécessité de tuer le banal et de faire "descendre" ainsi le ciel sur de la toile ? Lui-même a parlé de "joie" dans la plus extrême difficulté, mais qui le verrait "couler ses vieux jours" ou "gérer ses avoirs" sans sacrifier à la fois cette joie ? La mort de Nicolas de Staël est aussi dure et pure que son absolu, aussi terrible que sa joie.

Mais quelle joie y a-t-il donc à mourir si violemment, se demandent Madame et Monsieur Tout-le-monde ne percevant pas bien la nécessité de tuer le banal et de faire "descendre" ainsi le ciel sur de la toile ? Lui-même a parlé de "joie" dans la plus extrême difficulté, mais qui le verrait "couler ses vieux jours" ou "gérer ses avoirs" sans sacrifier à la fois cette joie ? La mort de Nicolas de Staël est aussi dure et pure que son absolu, aussi terrible que sa joie.

Un bon fils est, surtout, un livre d’écrivain, et combien jubilatoire. Aux jérémiades de toute une intelligentsia et de toute une France cultivant sa conscience malheureuse, Pascal Bruckner oppose une confiance fondamentale en la vie, nuancée de bienveillance, qui lui fait dire, à propos de son père lui adressant un dernier signe de la fenêtre de sa clinique : « Ce sourire radieux, cette main agitée disaient aussi que chaque homme est plus grand que lui-même et porte en lui des ressources de bonté qu’il ignore ».

Un bon fils est, surtout, un livre d’écrivain, et combien jubilatoire. Aux jérémiades de toute une intelligentsia et de toute une France cultivant sa conscience malheureuse, Pascal Bruckner oppose une confiance fondamentale en la vie, nuancée de bienveillance, qui lui fait dire, à propos de son père lui adressant un dernier signe de la fenêtre de sa clinique : « Ce sourire radieux, cette main agitée disaient aussi que chaque homme est plus grand que lui-même et porte en lui des ressources de bonté qu’il ignore ».

Des collégiens qui interprètent en arabe des airs suisses ou palestiniens, de jeunes chanteuses et chanteurs ou musiciens palestiniens qui fraternisent avec leurs camarades romands lors de concerts communs : voilà qui fait plus que symbole lénifiant à l’évocation simultanée de la dure réalité découverte par la cinquantaine de choristes « sur le terrain », de Bethléem à Hébron ou de Jérusalem à Ramallah.

Des collégiens qui interprètent en arabe des airs suisses ou palestiniens, de jeunes chanteuses et chanteurs ou musiciens palestiniens qui fraternisent avec leurs camarades romands lors de concerts communs : voilà qui fait plus que symbole lénifiant à l’évocation simultanée de la dure réalité découverte par la cinquantaine de choristes « sur le terrain », de Bethléem à Hébron ou de Jérusalem à Ramallah.

À l’affiche : à Fribourg, au Cinéma Rex, ce jeudi 5 juin, une projection de La Terre promise sera donnée en présence du réalisateur et de la Chorale du Colège Saint Michel. Au cinéma, le film sera programmé dès le 4 juin dans les salles romandes.

À l’affiche : à Fribourg, au Cinéma Rex, ce jeudi 5 juin, une projection de La Terre promise sera donnée en présence du réalisateur et de la Chorale du Colège Saint Michel. Au cinéma, le film sera programmé dès le 4 juin dans les salles romandes.