« Je suis ce petit aveugle conduit par une main inconnue, venu contempler un moineau dans les jets d’encre des bambous ».

Yves Leclair, Manuel de contemplation en montagne, La Table Ronde, 2005

JLK: L'oiseau petit. Aquarelle, 2006.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« Je suis ce petit aveugle conduit par une main inconnue, venu contempler un moineau dans les jets d’encre des bambous ».

Yves Leclair, Manuel de contemplation en montagne, La Table Ronde, 2005

JLK: L'oiseau petit. Aquarelle, 2006.

Le jour est bien levé et lavé maintenant, ce matin de Pâques et du retour à ce qu’on dit les beaux jours, pleins de fiel et de sang. Un fond de bleus et de bruns terreux, travaillés par les années, un fond de verts et de terres à lents glacis, un fond de litanies en mineur, un fond de douleurs ravalées et d’incompréhensible gaieté tisse la page de plus qui se déploie à l’instant et nous écrit.

La page qui nous écrit, dès cette aube que vous croyez pure, est irradiée et mortellement avariée à ce qu’il semble. La tentation serait alors de conclure qu’il n’y a plus rien : que rien ne vaut plus la peine, que tout est trop gâté et gâché, que tout est trop lourd, que tout est tombé trop bas, que tout est trop encombré.

On cherche quelqu’un à qui parler mais personne à ce qu’il semble, on regarde autour de soi mais personne que la foule, on dit encore quelque chose mais pas un écho, on se tait alors, on se tait tout à fait, on fait le vide, on fait le vide complet et c’est alors, seulement – seulement alors qu’on se trouve prêt, peut-être, à entendre le chant du monde.

Ainsi le prêchi-prêcheur de ce matin le dit-il, en vérité il le leur dit, aux mères du monde dans lequel nous vivons : qu’elles n’aient aucun regret, car ce qui leur reste de meilleur n’est pas que du passé, ce qui les fait vivre est ce qui vit en elles de ce passé qui ne passera jamais tant qu’elles vivront, et quand elles ne vivront plus leurs enfants se rappelleront ce peu d’elles qui fut l’étincelle de leur présent – ce feu d’elles qui nous éclaire à présent, et la lumière de tout ça, la lumière sans nom de tout ça – la lumière témoignera.

Une fois de plus, à l’instant, voici donc l’émouvante beauté du lever du jour, l’émouvante beauté d’une aube d’été bleu pervenche, l’émouvante beauté des gens le matin, l’émouvante beauté d’une pensée douce flottant comme un nuage absolument immobile sur le lac bleu soyeux, l’émouvante beauté de ce que voit mieux que nous l’aveugle ce matin, les yeux ouverts sur son secret...

Le feu ne cesse pas d’être le feu de très longue mémoire. Bien avant leur naissance ils le portaient de maison en maison, le premier levé en portait le brasero par les hameaux et les villages, de foyer en foyer, tous le recevaient, ceux qu’on aimait et ceux qu’on n’aimait pas, ainsi la vie passait-elle avec la guerre, dans le temps…

Trop souvent, cependant, nous avons négligé le feu. Ce qui nous était naturel, la poésie élémentaire de la vie et la philosophie élémentaire, autant dire : l’art élémentaire de la vie dont le premier geste a toujours été et sera toujours d’allumer le feu et de le garder en vie – cela s’est trop souvent perdu.

Or nous croyons le plus souvent que les silencieux se taisent à jamais. Mais s’ils entendaient encore, ce matin, qu’en savons-nous après tout : s’ils entendaient encore cette polyphonie des matinées qu’ils nous ont fait écouter à travers les années, s’ils entendaient ces voix qui nous restent d’eux ?

Ce matin encore, imaginairement descendu par les villages aux villes, je les entends par les rues vibrantes d’appels et de répons : repasse le vitrier sous les fenêtres de nos aïeux citadins, dans le temps certes, certes il y a bien du temps de ça, mais je l’entends encore par la voix des silencieux et les filles sourient toujours aux sifflets des ouvriers des vieux films du muet – et si leurs tombes restaient ouvertes aux mélodies ?

Tous ils semblent l’avoir oublié, ou peut-être que non, au fond, comme on dit, puisque tous les matins il t’en revient des voix, et de plus en plus claires on dirait, des voix anciennes, autour des fontaines ou au fond des bois, vers les entrepôts ou dans les allées sablées des palmeraies – des voix qui allaient et revenaient, déjà, dans les vallées repliées de ta mémoire et la mémoire de tous te rappelant d’autres histoires, et revenant chaque matin de ces pays au tien – tu le vois bien, que tu n’es pas seul ni loin de tous…

Tout nous échappe de plus en plus, avions-nous pensé, mais c’est aujourd’hui de moins en moins qu’il faut dire puisque tout est plus clair d’approcher le mystère prochain, tout est plus beau d’apparaître pour la dernière fois peut-être – vous vous dites parfois qu’il ne restera de tout ça que des mots sans suite, mais avec les mots les choses vous reviennent et leur murmure d’eau sourde sous les herbes, les mots affluent et refluent comme la foule à la marée des rues du matin et du soir – et les images se déplient et se déploient comme autant de reflets des choses réelles qui viennent et reviennent à chaque déroulé du jour dans son aura.

(Ce texte constitue la dernière page de L'Enfant prodigue, achevé à la veille de Pâques 2010)

…Frères et sœurs, le Seigneur, dans nos vies, est comme le carburant du véhicule engagé dans la grande montée de chaque jour, le Seigneur est le câble qui tracte le funiculaire de la station Plaine de notre vie quotidienne à la station Ciel, le Seigneur est notre Elevator, frères et sœurs - mais n’oubliez pas de recharger vos batteries nom de Dieu et de payer votre ticket…

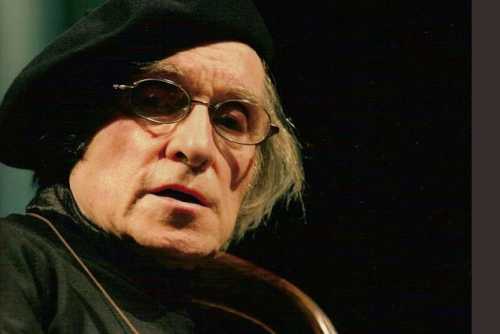

Image : Philip Seelen

Mezza notte a Chiusi, dopo l’incontro col Ceronetti, il 20 febbraio 2011) – Del Maestro mi rammenterò sempre quella visione del vecchio tutto piegato, perfetta immagine del uomo solo, « senza più carezze », cosi come diceva, assai patetico e ridendo anche quando gli dissi : « La vie est vache, comme disait Céline », e lui : « pauvres vaches, dont on invoque le nom en français, méritent-elle ça ?», et moi : « On peut dire aussi à la vie: vieux chameau », e lui : « Si dice ancora chameau oggi in francese ? », alors moi : « Si, lo dico io alla moglie : vieux chameau », et lui : « Ah, ah, ah… »

Nous venions alors de rentrer d’une balade sous la pluie, sur les dalles glissantes du petit bourg toscan, où il n’avait cessé de pester contre son « corps de chiotte » tout en évoquant un prochain «Festival des désespérés» qui va se tenir à Turin au prochain solstice d’été, selon son exigence précise et où diverses « performances » seront proposées à la seule gloire du Désespoir. Or, comme je lui demandais des nouvelles de son fameux Teatro dei Sensibili, compagnie de marionnettes qu’il fonda avec sa femme, de me laisser entendre qu’il survit, notamment avec une tournée récente des Mystères de Londres, de sa composition, et lui survivrait encore sous sa haute protection posthume, certaines dispositions ayant d’ores et déjà été prises avec quelques instances supérieures, influentes « de l’autre côté »…

Cinq heures plus tôt, nous nous étions pointés, avec la Professorella, mon amie Anne-Marie - parfaite italophone et ferrée en hermétisme, avec laquelle le Maestro était déjà en contact par le truchement de notre ami commun l’assassin érudit Fabio C. -, à la porte de son repaire plus ou moins secret de Cetona, assez vaste logis aux pièces hautes de plafond, tout dévolu aux livres et à l’étude, aux murs ornés de nombreux collages et de gravures, de photos de théâtre et de portraits de belles femmes, où les divers lieux d’écriture (du bureau à l’écritoire pour station debout, en passant par l’établi d’artiste aux centaines de petites bouteilles d’encre de Chine) rappellent assez éloquemment le type de composition simultanéiste et comparatiste du poète-philologue en son savant patchwork philosophique et littéraire…

C’est cependant dans la minuscule cuisine que nous nous sommes repliés pour l’entretien à proprement parler, qui a duré plus d’une heure et demie et au cours duquel l’écrivain m’a dit pas mal de choses intéressantes sans répondre trop précisément à mes questions, mais brodant à sa façon sur les thèmes qui le préoccupent aujourd’hui, à savoir la vieillesse, la déchéance du corps, l’indignité de l’optimisme de commande, ou plus précisément le refus, par les autres, de la réalité de la souffrance et de toute conversation portant sur la mort.

À propos d’Insetti senza frontiere, sur quoi je le lance pour commencer l’entretien, Ceronetti précise immédiatement qu’il s’agit là d’un livre de vieillesse.

« J’ai écrit ce petit livre, morceau par morceau, dans une forme que j’aime beaucoup, de l’aphorisme. C’est un goût que je cultive depuis toujours, et qui a même permis à mes éditeurs d’établir des recueils à partir de fragments tirés de mes divers livres. C’est en somme un livre de vieillesse, qui est lié à la difficulté et à la douleur physique croissante que je vis, en même temps que des joies ténues mais non moins réelles. J’exprime aussi la difficile relation avec les autres, devant le combat que nous menons avec la mort, qui n’est pas censée exister. Si j’écris, il est possible de faire allusion à la mort, sinon, dans la conversation, cela de devient impossible. Je dois aller bien ! L’autre jour encore, une femme de ma connaissance, une bavarde, une vraie sangsue, me félicitait de me porter si bien, alors que tout de mon apparence devait exprimer le contraire. J’aurais dû lui répondre : « Non, je ne vais pas bien. Je ne suis plus qu’une chiotte ! » Mais ce n’est pas bienséant, n’est-ce pas ? Et le dire à une dame âgée est d’autant plus malséant que cela lui parle d’elle, évidemment. Ceci dit, je peux parler de la mort avec des amis. Et puis, bien sûr, avec le notaire ! Voilà quelqu’un qui s’intéresse à ma mort !»

Comme on s’en doute, le dernier livre de Guido Ceronetti, pas plus que les précédents, ne se réduit à des lamentations personnelles sur le vieillissement. Bien plutôt, c’est un recueil tonique, nourri d’une vie d’expériences multiples et de lectures, d’observations sur le « cruel XXe siècle » et de vues radicales sur le présent où le Mal – figure omniprésente de l’œuvre – ne cesse de courir et de « travailler »…

Ensuite, la conversation s’est poursuivie, au fil de laquelle nous avons parlé de sa vision du monde dualiste, qui l’apparie au catharisme et à sa perception du Mal, il nous a raconté son séjour en clinique et les deux nouveaux livres qu’il en a tirés – dont un roman à paraître, intitulé Dans un amour heureux -, puis nous avons parlé plus en détail des genres divers qu’il a traités , de la chronique polémique au récit de voyage, ou de la poésie et de l’essai fragmentaire, et de son besoin de décrire la réalité plus que de parler de lui-même.

Visiblement fatigué, après une heure et demie de conversation qu’il tenait à mener en français, l’écrivain m’a proposé de faire une pause, après quoi il a parlé encore un bon moment puis il nous a expliqué qu’il ne pourrait pas dîner avec nous, à cause d’une blessure buccale qui le chicane, et aussi du fait de ses restrictions diététiques sévères, tout en nous priant de l’accompagner pour « une bonne marche ». Nous avons donc fait un tour sous la pluie, jusqu’à l’hospice de vieillards où il espère ne pas finir ses jours, nous sommes allés réserver deux places à la trattoria voisine et l’avons raccompagné jusque chez lui, étant entendu qu’il nous rappellerait vers dix heures du soir pour prendre congé de nous et nous faire quelques dédidaces.

De retour auprès de lui, après le repas, nous l’avons retrouvé assez plaintif, s’estimant le plus seul des hommes, il a tenté d’embrigader Anne-Marie pour lui faire faire sa vaisselle, j’ai fini par le convaincre de se laisser photographier - ce qu’il a accepté à condition qu’on ne voie pas sa « courbure » -, enfin il a signé les livres que nous lui avons présentés, me dédiant plus précisément l’aphorisme 67 d’ Insetti senza frontiere, que je recopie à l’instant : « Nulla, nessuna forza può rompere une fragilità infinita »…

Dans la collection Découvertes de Gallimard, François Walter propose d’aller «au-delà du paysage» de notre pays. Un aperçu critique intéressant mais qui reste incroyablement hors-sol, sans Federer, Freysinger, Alinghi, Blocher, Bouvier, le Montreux Jazz Festival, le nouveau cinéma suisse, etc.

À en croire François Walter, professeur d’histoire à l’Université de Genève, la Suisse, souvent réduite par les étrangers à quelques clichés simplistes, n’aurait pas son pareil pour entretenir elle-même les mythes et les images qui lui permettent de se «vendre» tout en consolidant sa prospérité. Le joli petit ouvrage très illustré qu’il vient de publier aux éditions Gallimard, dans la collection Découvertes, entend montrer une Suisse bien plus complexe, et intéressante, en démythifiant son histoire et en exposant ses contradictions persistantes.

- Est-ce vous qui avez eu l’idée de ce livre ?

- Pas exactement. Sans doute, la Suisse me passionne, dont j’enseigne l’histoire à l’Université de Genève et à laquelle j’ai déjà consacré cinq volumes. Or c’est sur la base de ce travail que la directrice de la collection Découvertes, Elisabeth de Farcy, m’a proposé de présenter notre pays qui reste un peu mystérieux et compliqué aux yeux des Français.

- La forme de la collection a-t-elle été une contrainte ?

- Certainement, car je suis habitué à rédiger de longs textes selon mon goût. Ici, il fallait faire court et écrire en fonction de modules rigides. Le travail sur les colonnes explicatives marginales, ou les légendes des images, a donné lieu à maintes négociations. Les éditeurs étaient très demandeurs de mythes suisses dont j’aurais préféré me garder. C’est ainsi que la couverture avec le Cervin, qui ressemble terriblement aux affiches de l’UDC, les images-clichés de l’ouverture exaltant la Suisse touristique, ou l’insistance sur le personnage de Guillaume Tell, répondent à une demande.

- Vous avez insisté, à propos de votre précédent ouvrage, sur l’importance des « acteurs » de l’Histoire, alors que vous évoquez à peine Pestalozzi ou Dunant, et ne dites pas un mot de Christoph Blocher. Est-ce un choix ?

- L’éditeur m’a fait ce reproche en effet, et c’est pourquoi j’ai réintroduit quelques figures, comme celle de Necker. Mais je crois que ma réserve correspond à une certaine « pudeur » très suisse. Et puis, je voulais éviter de parler de personnages actuels qu’on aura peut-être oubliés dans dix ans. Par ailleurs, l’UDC apparaît à plusieurs reprises.

- Est-ce la même « pudeur » qui vous fait ignorer, en matière culturelle, un Nicolas Bouvier, alors que vous enseignez à Genève ? Et Denis de Rougemont ? Et Georges Haldas ? Et l’architecte Bernard Tschumi ?

- J’avais cité Bouvier dans une version antérieure, mais le texte a dû être coupé. Je comprends ce que ces omissions peuvent avoir de frustrant pour quelqu’un qui s’intéresse à la culture, mais j’avoue n’être pas très à l’aise dans ce domaine. J’ai d’ailleurs rajouté la double page sur le Salon du Livre de Genève, et la mention des fondations Paul Klee et Gianadda à la demande de l’éditeur.

- Mais comment ignorer l’écrivain Martin Suter qui vend des millions d’exemplaires dans une vingtaine de langues, ou le jeune cinéaste Jean-Stéphane Bron qui a documenté la politique suisse dans Le Génie helvétique ?

- Je comprends aussi cette objection. C’est d’ailleurs pourquoi j’ai ajouté des textes critiques comme ceux de Peter Bichsel, Hugo Loetscher, Fritz Zorn ou Jean Starobinski dans les documents relatifs au « modèle suisse ». Je reconnais cependant quelque chose d’ambivalent dans la Suisse que je présente. D’une part, je défends l’image très positive d’un pays qui s’est développé dans un environnement difficile, et j’insiste sur sa réussite économique en évitant de sombrer dans l’auto-flagellation, mais je tiens aussi à montrer le caractère très « construit » des mythes qui, non sans schizophrénie, confortent des positions qui vont tantôt vers l’ouverture mais aussi, souvent, vers le repli frileux…

François Walter. La Suisse. Au-delà du paysage. Gallimard, coll. Découvertes, 127p.

La Suisse d’un prof qui freine à la montée…

Vingt ans après l’exposition de Séville où un démagogue publiciste lança la formule selon laquelle «la Suisse n’existe pas», un petit livre plein de bonnes intentions se propose, sous l’égide de la centenaire maison Gallimard, de prouver le contraire: que la Suisse existe bel et bien. Le projet ne pouvait que réjouir et l’ouvrage, très illustré et propice à une lecture zappante, devrait séduire malgré ses lacunes…

La Suisse existe donc, puisque l’historien François Walter l’a rencontrée. Mais attention, précise-t-il en titre : « au-delà du paysage », même si le livre s’ouvre sur quatre beaux chromos de l’Helvétie touristique. Contradiction ? À en croire l’historien, c’est en montrant les clichés qu’on peut aller « au-delà ».

Bref, aussi vrai que la Suisse actuelle ne saurait être qu’un panorama, ni se réduire au chocolat, aux banques ou à la fable selon laquelle le général Guisan nous aurait protégés du nazisme, les lecteurs de la collection Découvertes vont découvrir, après la Belgique et le Bhoutan, l’«au-delà» plus complexe, voire retors, d’un pays « schizophrénique », à la fois dynamique et replié sur lui-même, qui distille ses propres mythes pour éviter de voir la réalité en face.

S’il y a du vrai dans l’analyse critique du prof, force est hélas de déplorer le caractère très lacunaire de son tableau en matière de créativité, de la recherche à l’invention, de la littérature au cinéma, des arts à la musique ou au sport. Francis Walter ne dit pas que la Suisse n’existe pas, mais il « freine à la montée », selon l’expression du peintre Thierry Vernet, compagnon de route de Nicolas Bouvier – lequel n’est même pas cité dans ce livre, pas plus qu’une kyrielle d’autres créateurs qui ont fait une Suisse autrement intéressante et généreuse… à découvrir !

Le déni de la Suisse créative

Le déni de la Suisse créative

Vingt ans après l’exposition de Séville où un démagogue publiciste lança la formule selon laquelle «la Suisse n’existe pas», un petit livre plein de bonnes intentions se propose, sous l’égide de la centenaire maison Gallimard, de prouver le contraire: que la Suisse existe bel et bien. Le projet ne pouvait que réjouir et l’ouvrage, très illustré et propice à une lecture zappante, devrait séduire malgré ses lacunes…

La Suisse existe donc, puisque l’historien François Walter l’a rencontrée. Mais attention, précise-t-il en titre : « au-delà du paysage », même si le livre s’ouvre sur quatre beaux chromos de l’Helvétie touristique. Contradiction ? À en croire l’historien, c’est en montrant les clichés qu’on peut aller « au-delà ».

Bref, aussi vrai que la Suisse actuelle ne saurait être qu’un panorama, ni se réduire au chocolat, aux banques ou à la fable selon laquelle le général Guisan nous aurait protégés du nazisme, les lecteurs de la collection Découvertes vont découvrir, après la Belgique et le Bhoutan, l’«au-delà» plus complexe, voire retors, d’un pays « schizophrénique », à la fois dynamique et replié sur lui-même, qui distille ses propres mythes pour éviter de voir la réalité en face.

S’il y a du vrai dans l’analyse critique du prof, force est hélas de déplorer le caractère très lacunaire de son tableau en matière de créativité, de la recherche à l’invention, de la littérature au cinéma, des arts à la musique ou au sport. Francis Walter ne dit pas que la Suisse n’existe pas, mais il « freine à la montée », selon l’expression du peintre Thierry Vernet, compagnon de route de Nicolas Bouvier – lequel n’est même pas cité dans ce livre, pas plus qu’une kyrielle d’autres créateurs qui ont fait une Suisse autrement intéressante et généreuse… à découvrir !

Par défaut...

Début d'inventaire des créateurs suisses et autres produits du génie helvétique qui n'existent pas aux yeux de l'historien en sa tour d'ivoire: Benjamin Constant, Zep, Georges Haldas, Carl Gustav Jung, Robert Walser, Amiel, Albert Einstein, Louis Soutter, Grock, Zouc, le Cénovis, Bernard Tschumi, Daniel Schmid, Gottfried Duttweiler l'inventeur de la Migros, Nicolas Hayek l'inventeur de la Swatch, la Cinémathèque suisse, Michel Soutter, L'Ame soeur de Fredi M.Murer, les cubes Knorr, Roger Federer, Grounding de Michael Steiner, le Musée de l'art brut, la lutte à la culotte et le hornuss, les Festivals de Locarno, Paléo, Lucerne, Montreux, les recettes de Betty Bossi, etc, etc, etc.

Images: Guillaume Tell vu par Ferdinand Hodler et le Cervin vu par Oscar Kokoschka.

Celui qui n’aime pas se voir à la télé / Celle qui se noie dans la Marie Brizard / Ceux qui spéculent sur le cancer du pancréas de leur Boss / Celui qui évalue par écrit ceux qu’il fréquente / Celle qui aime se baigner nue / Ceux qui se sont réservé un vol orbital / Celui qui déchire le portrait de son père, et le recolle / Celle qui savoure le goût de son propre sang / Ceux qui rêvent de casser une manif / Celui qui se répète chaque matin devant sa glace qu’il n’est pas une fiote / Celle qui en veut à ceux qui la regardent et plus encore à ceux qui ne la regardent pas / Ceux qui aiment le tonnerre en montagne / Celui qui fume dans la voiture quand il a charge de l’enfant / Celle qui est sûre que Jean-Paul Sartre était un pédérasque / Ceux qui ponctuent leur discours de mots orduriers / Celle qui peint des nuages / Ceux qui se flattent de ne rien lire / Celui qui s’assume à tous les niveaux (dit-il) / Celle qui vit à 100 à l’heure (dit-elle) / Ceux qui sont de vrais battants (disent-ils) / Celui qui finit les verres des autres / Celle qui se targue de tout leur dire / Ceux qui rêvent de se faire un dealer / Celui qui dispose d’un destructeur de documents personnalisé / Celle qui combat les mauvaises odeurs du bureau / Ceux qui endurent tout en silence.