Claude Lévi-Strauss et André Breton au panthéon de l'édition française

Claude Lévi-Strauss et André Breton au panthéon de l'édition française

Au printemps 1941, entre le 25 mars et le 20 avril, Claude Lévi-Strauss et André Breton prirent le chemin de l'exil sur le même bateau à destination de la Martinique, «une boîte de sardines sur laquelle on aurait collé un mégot», dixit Victor Serge, chargé de quelque deux cents passagers fuyant le nazisme. Evoquant cette traversée, Lévi-Strauss décrit André Breton, au début de Tristes tropiques, sous les traits d'un voyageur «fort mal à l'aise sur cette galère», précisant que, «vêtu de peluche, il ressemblait à un ours bleu»...

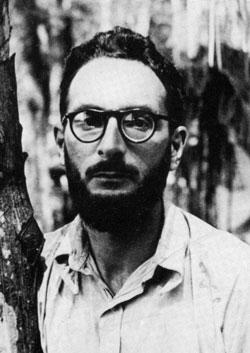

Claude Lévi-Strauss, qui deviendra l'un des plus grands anthropologues du XXe siècle, magnifique écrivain par ailleurs et digne centenaire de l'Académie française, n'était alors qu'un jeune ethnologue «américaniste» revenu de deux expéditions chez les Indiens Bororo et au Mato Grosso avec ses premières collections et observations. De douze ans son aîné, André Breton faisait déjà figure de «pape» du surréalisme, taxé d'«agitateur dangereux» par la France de Pétain. Une même passion pour l'art, la littérature et la politique (Lévi-Strauss avait un passé de socialiste actif) rapprocha les deux hommes.

Or le lecteur retrouvera, dans Regarder écouter lire, dernier des sept livres (choisis par Lévi-Strauss lui-même) dans la Bibliothèque de la Pléiade, un aperçu du débat qui les opposa d'emblée. Grosso modo, Breton y défend le «spontanéisme» de l'art, jusqu'au document brut, tandis que Lévi-Strauss, plus classique, rappelle l'importance de l'élaboration «secondaire» de l'oeuvre. Plus tard, L'art magique de Breton suscitera d'autres objections vives de Lévi-Strauss, et pourtant, avec le recul, les passions communes et les oeuvres de ces deux grands écrivains se rejoignent dans leur apport respectif à la connaissance de l'homme par la littérature et les arts. Tous deux sont des «bricoleurs» de génie pratiquant le collage. Tous deux font éclater les cloisons séparant genres et disciplines.

Dans sa remarquable préface aux OEuvres de Lévi-Strauss, Vincent Debaene rappelle que «l'étude de l'homme est, par essence, littérature», pas au sens du «beau style» mais à celui d'un approfondissement de la connaissance qui «exige réflexion, lenteur et confrontation patiente aux données empiriques», à laquelle l'anthropologie peut être d'un grand apport.

Sans narcissisme ni fétichisation du style, Lévi-Strauss développe, poursuit Debaene, «une écriture majestueuse qui fait songer à Chateaubriand pour la posture et à Bossuet pour le rythme». Formules un peu solennelles cependant, à nuancer à la lecture de Tristes tropiques, d'un ton souvent très direct et d'une mélancolie fleurant le XXIe siècle (la conclusion notamment, en hommage à la beauté des choses), mais qui inscrivent bel et bien l'anthropologue dans la filière classique d'un Montaigne, avec une déférence envers le monde et «l'homme nu» tranchant sur l'avidité contemporaine... «Oubliant» les textes scientifiques les plus ardus, ses OEuvres réunies ici visent le public cultivé non spécialisé.

Avec Tristes Tropiques, La pensée sauvage, les trois «petites mythologiques» (La potière jalouse, La voie des masques et Histoire de lynx), celui qui se dit «humaniste modeste» a voulu retracer son parcours personnel sous son double aspect scientifique et littéraire, dont la conclusion de Regarder écouter lire marque le point de fusion du savant et de l'artiste.

Claude Lévi-Strauss, OEuvres. Préface de Vincent Debaene; édition établie par Vincent Debaene, Frédéric Keck, Marie Mauzé et Martin Rueff. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2062 p.