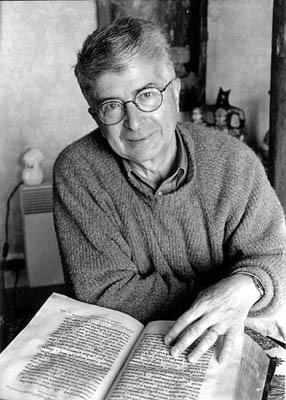

L’Enlacement, admirable, de François Emmanuel

Après l’inoubliable polyphonie vocale de Regarde la mer, qui reste l’un des rares vrais bonheur de lecture de l’an dernier, François Emmanuel nous revient avec un petit roman non moins admirable de texture et de musicalité, certes plus intimiste et plus âpre, plus douloureux aussi et plus tendu, dont on se demande où il va basculer quand il se dénoue de façon à la fois déchirante et finalement apaisante, qui nous fait passer d’un lien surtendu à une relation relevant d’un amour qu’on pourrait dire d’au-delà de l’amour, délivré de l’angoisse crucifiante.

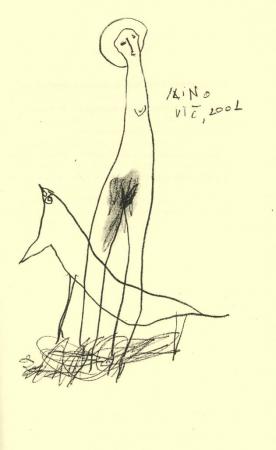

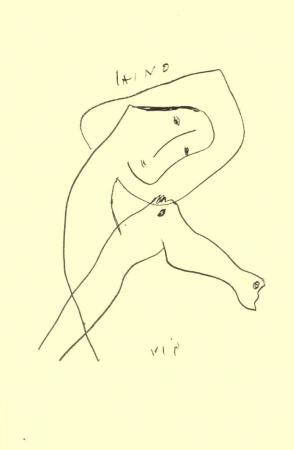

Est-ce la lumière du moment, dans cette salle du musée viennois du Belvédère, ou la seule vision de la grand toile à l’érotisme tourmenté de L’Enlacement d’Egon Schiele qui fait s’effondrer soudain cette femme gracieuse visitant le musée avec un ami de son mari – un écrivain en lequel elle a reconnu une âme proche -, lequel vient l’aider à se relever pour s’entendre dire « ah, c’est vous » au moment même où se noue entre eux un lien qu’il pressent vertigineux. Et de fait, Anna Carla Longhi n’aura de cesse de revoir l’écrivain dont les lectures publiques l’ont troublée, alors qu’elle vit pour la première fois l’accession à une forme de « temps éternel », avec la sensation d’être guidée. Or à l’instant même où le lecteur se prend à songer à Virginia Woolf, à laquelle la phrase limpide et liquide, ondoyante et mélodieuse, toute par vagues, de François Emmanuel, s’apparente à l’évidence, voici que la citation directe de La promenade au phare relance la narration. Sur quoi la médiation d’une voix et d’une écriture devient, comme dans la lecture mimétique de Paolo et Francesca, le lieu et le lien d’une rencontre très délicate, à la fois très fragile et très intense – parfois au fin bord de l’hystérie, dont on se demande bientôt à quoi elle rime quand, par une sorte de transfert où l’écrit de l’homme reçoit le secret de la femme blessée en sa fraîche jeunesse et le raconte, tout s’éclaire par-dessous, si l’on ose dire, libérant l’affreux secret et la pauvre honte, par delà le désir.

Quelle tempête indicible a soulevé la tempête suspendue de L’Enlacement aux draps à dents de scie et aux corps de naufragés, si tant est que ce soit la scène du tableau et pas ses seules couleurs ou les chairs barbelées, l’évidence exacerbée du sexe, ou « l’irruption de la lumière » en ce jour qu’elle dit plus tard « le jour de l’éblouissement " ?

Nulle réponse évidemment, au terme de ce livre modulé en grande douceur, petit livre aux grands espaces de silence et de présence, coulé dans une écriture comme il en est presque plus à entendre…

EMMANUEL François. L’Enlacement. Seuil, 88p.

Quand il nous attrape dans la forêt, nous surprend d’abord la rapidité de sa détente d’animal sauvage. Les contes le représentent souvent comme un grand empêtré, mais il en va de l’ogre comme du loup à l’instant de bondir sur sa proie.

Quand il nous attrape dans la forêt, nous surprend d’abord la rapidité de sa détente d’animal sauvage. Les contes le représentent souvent comme un grand empêtré, mais il en va de l’ogre comme du loup à l’instant de bondir sur sa proie.