…A présent nous jouons au jeu des pendules, dit le beau Malabar, mais que ceux qui ont du poil, et seuls les grands y ont donc droit, pourtant j’entends leur conciliabule à distance, et j’apprends, en rageant d’autant plus, que cette fois le jeu des pendules ne sera pas qu’à la longueur mais à l’hélice et au torpédo - la dernière imagination de Malabar, vraiment le top, et je me sens d’autant plus concerné, moi l’imberbe exclu, que j’ai rêvé cette nuit de derviches jetés des avions dans la mer d’Aral et ne cessant de tourner avant de s’enfoncer en mugissantes vrilles jusqu’au cœur du silence liquide…

-

-

Au pays dénaturé

No country for Old Men, du livre au film

Vaut-il mieux lire d’abord Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme de Cormac McCarthy, et ne voir qu’ensuite le film qu’en ont tiré les frères Ethan et Joel Coen, ou voir d’abord celui-ci et ne lire le roman qu’ensuite ?

Poser la question revient à se demander ce que le film apporte au livre ou ce que le livre apporte au film, et la réponse me semble alors toute simple : que le film apporte au livre des images visibles alors que le livre déploie en nous les invisibles images d’un beaucoup plus grand film.

Dans l’état actuel du cinéma américain, l’on pourrait dire que le film des frères Coen est, sinon la meilleure, du moins la plus admissible transposition qu’on pouvait attendre d’un roman qui est bien plus qu’un thriller de la frontière où la violence se déchaîne : une méditation sur le mal qui court et la barbarie qui revient. Or le blues lancinant qui traverse tout le livre se retrouve bel et bien dans le film, comme s’y retrouve, même éparse et comme affadie, la menace physiquement perceptible de la justice démoniaque exercée par le Méchant.

Les remarquables acteurs qui incarnent respectivement le shérif Bell, figure du Bon (Tommy Lee Jones) et le redoutable Chigurh, figure de l’absolu Méchant (Javier Bardem) constituent une paire visible tout à fait admissible, bien plus étoffée évidemment dans le roman mais non moins cohérente et nettement dessinée dans le film. De la même façon, les paysages et les objets ne nuisent pas à la visibilité plus profonde des images du roman. Curieusement cependant, c’est dans ce qui constitue le propre du langage cinématographique que le film des frères me semble le plus défaillant par rapport au livre, par le défaut de rythme et de densité qui fait que la violence explose comme dans n’importe quel film actuel plus qu’elle ne s’affirme comme la décréation du monde constituant le job du Diable.

Aux yeux du lecteur superficiel, le roman de Cormac McCarthy peut faire figure, je l’ai constaté, de polar raté, tandis que le film « tient » au même regard de surface, alors qu’il peine, aux yeux de qui voit vraiment ce qu’il y a dans le roman, à faire voir vraiment ce que, peut-être un film plus physique et métaphysique à la fois (je pense au fulgurant En quatrième vitesse de Robert Aldrich) eût vraiment montré… -

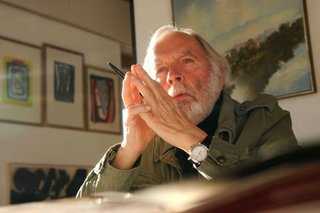

Avatars de Jacques Chessex

La querelle, l’invective dans les cafés et les journaux, voire la bagarre à poings nus, n’auront point trouvé de représentant plus acharné que le meilleur des prosateurs romands apparus dans la filiation directe de Ramuz. Le dernier exemple d’un conflit spectaculaire auquel le Goncourt romand aura été mêlé remonte à la parution, en 1999, de son fameux pamphlet, Avez-vous jamais giflé un rat?, en réponse à un essai non moins virulent s’attaquant à lui sous la plume (à vrai dire médiocre) de l’enseignant lausannois Charles-Edouard Racine, intitulé L’imposture ou la fausse monnaie.

Il y a du forcené en Jacques Chessex, pour le pire autant que pour le meilleur. Rien de ce qui est écrit ne lui est étranger, pourrait-on dire de cet écrivain flaubertien par sa passion obsessionnelle, quasiment religieuse, du Monumentum littéraire. Chessex est écrivain sans discontinuer et depuis toujours à ce qu’il semble, à l’imitation d’un père fou de mots avant lui (Pierre Chessex était historien, rappelons-le, spécialiste des étymologies), toute sa vie sera mise en mots et sa carrière d’homme de lettres, qui rappelle le fameux Eloi de Jules Renard, fera l’objet d’une stratégie tissée de plans et de calculs, de flatteries et de rejets, d’avancées sensationnelles (le premier Goncourt romand, en 1973) et de faux pas signalant la passion désordonnée d’un grand inquiet peu porté, au demeurant, à s’attarder dans les mondanités.

Jacques Chessex s’est portraituré maintes fois en renard, et c’est en effet la figure de bestiaire qui lui convient le mieux, rappelant la distinction d’Isaiah Berlin, à cela près qu’il y a aussi chez lui du hérisson bardé de piquants et rapportant tout à son Œuvre. Celle-ci n’a rien pour autant de statique ni de prévisible: elle impressionne au contraire par son évolution constante et son enrichissement, sa graduelle accession à une liberté d’écriture aux merveilleuses échappées, rappelant à l’évidence le meilleur Cingria ou le Traité du style d’Aragon.

L’œuvre de Jacques Chessex (né en 1934) tire l’essentiel de sa dramaturgie et de sa thématique d’un scénario existentiel marqué par le suicide du père, évoqué et réinterprété à d’innombrables reprises, à la fois comme une sombre nue zénithale et un horizon personnel dégagé, un poids de culpabilité et une mission compensatoire, une relation particulière avec la mort et un appel à la transgression.

L’œuvre de Jacques Chessex procède à la fois d’un noyau poétique donné et d’un geste artisanal hors du commun, d’un élan obscur et d’un travail concerté sans relâche. Dès la parution du premier de ses recueils, l’année de ses vingt ans, et avec les trois autres volumes qui ont suivi rapidement, le jeune poète se montre à la fois personnel, déterminé et bien conseillé, visant aussitôt la double reconnaissance romande et parisienne. Après quatre premiers recueils de poèmes qui s’inscrivent sans heurts sur la toile de fond de la poésie romande, l’écrivain va s’affirmer plus nettement dans les récits de La tête ouverte, publié chez Gallimard en 1962, et surtout avec La confession du pasteur Burg, paraissant en 1967 chez Christian Bourgois et qui amorce la série des variations romanesques sur quelques thèmes obsessionnels, à commencer par celui de l’opposition de l’homme de désir et des lois morales ou sociales. De facture plutôt classique, La confession du pasteur Burg, que l’auteur appelle encore récit, représente bel et bien le premier avatar d’un ensemble romanesque à la fois divers et très caractéristique en cela qu’il «tourne» essentiellement et presque exclusivement autour d’un protagoniste masculin constituant la projection plus ou moins directe de l’auteur. La cristallisation sera la plus dense dans Jonas, grand livre de l’expérience alcoolique, mais le romancier saura rebondir parfois à l’écart de l’autofiction, comme Le rêve de Voltaire l’illustre de la manière la plus heureuse. Ce qui nous paraît en revanche limité, chez le Chessex romancier, tient au développement des personnages et surtout des figures féminines, qui relèvent plus du type que de la personne intéressante en tant que telle.

Le lendemain de l’attribution du prix Goncourt 1973 à L’ogre, un certain Jean-Louis Kuffer publiait, dans La Tribune de Lausanne, un article intitulé Un roman fait pour le Goncourt, dont le ton de juvénile impudence contrastait évidemment avec les vivats locaux, et pourtant il y avait du juste dans la mise en exergue du côté fait de L’ogre, et nous dirions plus précisément aujourd’hui, et sans intention critique malveillante pour autant: fait pour la France.

A l’évidence, et de son propre aveu d’ailleurs, Jacques Chessex a conçu son œuvre comme une suite de batailles, et le lui reprocher serait vain, même s’il est légitime de préférer tel aspect de son œuvre à tel autre. A cet égard, ses «romans Grasset» participant, peu ou prou, à la veine d’un certain réalisme français, issu de Flaubert et de Maupassant, auquel Edouard Rod s’est également rattaché, ont sans doute compté pour l’essentiel dans la reconnaissance de Jacques Chessex par la France, même s’ils ne représentent pas, à nos yeux, la véritable pointe de son œuvre. Cela étant, celle-ci est à prendre dans son ensemble multiforme, marqué par des hauts et des bas mais intéressant en toutes ses parties.

Jacques Chessex n’a cessé, de fait, de creuser plusieurs sillons, en alternance ou simultanément: la poésie, rassemblée chez Bernard Campiche en 1999 dans la collection référentielle de L’Oeuvre, en 3 volumes comptant quelque 1500 pages; le roman ou les nouvelles, dont certains recueils (Où vont mourir les oiseaux ou La saison des morts) comptent parmi les plus belles pages de l’auteur; les proses, autobiographiques le plus souvent, mais tissées de digressions et portraits constituant un autre aspect du grand art de Chessex, du (trop) fameux Portrait des Vaudois à L’Imparfait si délié dans sa libre inspiration et respiration, ou de Carabas à l’admirable Désir de Dieu; enfin de nombreux essais, dont un Charles-Albert Cingria qui a fait date et un très remarquable Flaubert, Les saintes écritures consacrées aux auteurs romands et nettement plus datées, entre autres écrits sur des peintres et autres lieux.

Dans la postérité de Ramuz, l’œuvre de Jacques Chessex est incontestablement, avec celles d’Alice Rivaz, de Maurice Chappaz ou de Georges Haldas, des plus marquantes de la littérature romande et francophone. Du seul point de vue des pointes de son écriture, Chessex nous semble n’avoir qu’un égal, en la personne de Maurice Chappaz. Or ce qui saisit, chez cet écrivain littéralement possédé par le démon de la littérature est, malgré des hauts et des bas, sa capacité de rebondir, de se rafraîchir et d’entretenir un véritable jaillissement créateur continu, comme dans la formidable galerie de portraits de ses Têtes ou dans Le désir de Dieu qu’on pourrait dire son provisoire testament existentiel, esthétique et spirituel. -

Fantasmes romanesques

Sale fille confirme le talent sulfureux d’Anne-Sylvie Sprenger

« J’aurais voulu que ma mère m’aime. Qu’elle s’intéresse à moi, qu’elle s’inquiète de mes silences, me rassure les soirs d’orage », soupire la jeune Julie, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle n’a pas été gâtée en matière de sollicitude maternelle. Mal dotée par la nature, même laide à son propre dire, elle n’a jamais entendu que des reproches après avoir servi, dès sa prime adolescence, d’objet sexuel à sa mère éperdue de solitude en dépit (ou à cause) des multiples amants la baisant debout et la battant comme plâtre sous les yeux de sa fille à la fois dégoûtée par ces « choses sexuelles » et tout de même fascinée. Ainsi le besoin d’être aimée se confond-il d’emblée, pour l’adolescente, avec des pratiques auxquelles elle avoue prendre plaisir. « Je me suis abandonnée à ces saletés parce que je suis une petite vicieuse et que j’aime ça, c’est bien sûr ». Elle y a tôt et violemment associé des petites filles du voisinage, refusant en revanche tout contact ultérieur avec les hommes, ces brutaux velus qui lui ont pris sa maman sans qu’aucun d’eux ne l’ait reconnue pour sa fille. Par la suite, c’est une quadra prénommée Violette, en panne conjugale momentanée, qui lui révèle sa propre jouissance au cours de séances évoquant des combats tarentules plus que de suaves scènes d’amour lesbien. Cette catégorie ne convient d’ailleurs guère aux relations proprement « innommables » que Julie entretient avec le sexe, associé à tout coup à la mort, comme l’innocence du premier oiseau qu’elle achève à coup de marteau est lié à la révolte contre la souffrance qui la fait étouffer sa grand-mère en fin de vie – cette « nouvelle maman », après la mort de la vraie, dûment étranglée puis jetée sous le train par sa fille aimante, qui lui chantait la si tendre berceuse traversant tout le livre de sa petite musique de nuit : « I chöre/N’es Glöckli/Da lütet/So nett », « J’entends/les cloches/Elles sonnent/ si joliment ».

Il y a presque de quoi rire, à la lecture de Sale fille, tant l’abomination y prolifère et jusqu’à saturation, aux lisières de l’humour noir et de la pornographie panique sonnant le retour du refoulé puritain. C’est d’ailleurs dans les parages de Morges, la ville aux mômiers, que cela se passe, où les ombres hallucinées de Louis Soutter, saintes et catins, dansent leurs sarabandes au pied de la croix du Seigneur compatissant.

Dans un climat tout proche aussi de celui qui baigne la part érotico-mystique des livres de Jacques Chessex, d’ailleurs cité en exergue, Anne-Sylvie Sprenger reconduit les hantises obsessionnelles de l’éclatant Vorace, en développant ici des variations sur le thème médiéval de la luxure et de la mort. Morbide et dégoûtant, diront peut-être certains ; complaisant dans la saleté, estimeront d’autres. Je conclurai plutôt à l’aspiration radicale et véridique, chez l’auteur, à un exorcisme sec et franc « comme l’os », en espérant son dépassement ultérieur du côté de la vie…

Anne-Sylvie Sprenger. Sale fille. Fayard