Le Festival international du film de Locarno est à la fête cette année, qui sera marquée, notamment, par la présence de dix-huit des réalisateurs qui y ont été « lancés », de Claude Chabrol à Marco Bellocchio, via Raul Ruiz, Murer ou Tanner, dont les films seront projetés en rétrospective à côté d’un hommage aux divas du cinéma italien. Les réalisations nouvelles restent cependant l’atout majeur de Locarno, entre compétition internationale, premières sur la Piazza Grande et autres sections ouvertes à la relève. Sur quelque 2000 films nouveaux, Frédéric Maire et son équipe en ont choisi 80 à faire découvrir aux « pèlerins » de Locarno.

- Comment avez-vous vécu, l’an dernier, votre premier festival en tant que directeur artistique ?

- Sur le plan strictement personnel, avec un petit goût d’inachevé, puisqu’un incident de santé (ndlr : une intoxication alimentaire due à un tiramisù…) m’a empêché de vivre sa conclusion. Mais dans les grandes largeurs, avec environ 200.000 spectateurs et une fréquentation record de la Piazza Grande, ce fut une réussite. Je la mesure aussi aux rebonds de certains films primés à Locarno, comme La vie des autres (Prix du public), consacré ensuite par un Oscar, ou le léopard d’or à Das Fräulein d’Andrea Staka, confirmé par le Prix du cinéma suisse et lancé dans une belle carrière internationale. De la même façon, un « petit » film suisse comme Die Herbstzeitlosen, projeté en première sur la Piazza Grande, a connu lui aussi un succès remarquable au niveau national.

- Comment caractériser Locarno par rapport à Cannes, Venise ou Berlin ?

- Par un mélange de liberté, d’esprit de découverte et de convivialité, avec un ton frondeur qui l’a marqué dès le début et que ses directeurs successifs ont su conserver. Le festival de Cannes, contemporain de Locarno, ne s’adresse pas au public, sauf dans sa partie « people ». Venise est également un festival de spécialistes et de professionnels, alors que le public de Berlin est berlinois en majorité. Ce qui singularise Locarno, c’est que les réalisateurs, les stars et le public sont en relation directe « autour » des films. Le public, principalement jeune, vient de toutes les régions de Suisse, mais aussi d’Italie et de France, comme à une sorte de pèlerinage. On vient à Locarno comme à Paléo, au Montreux Jazz festival ou au Gurten, pour découvrir le cinéma nouveau et en parler.

- Qui «fait» le festival, notamment la programmation, et comment ?

- Selon les périodes de l’année, nous sommes entre 10 et 600 personnes… Pour la seule programmation, autour du noyau dur de la direction artistique - avec Tiziana Finzi, Chicca Bergonzo et Nadia Dresti -, nous avons un réseau international auquel collaborent une dizaine de « commissaires » réguliers et autant de correspondants liés ou non aux institutions nationales respectives. C’est ainsi que nous pouvons « flairer » ce qui se fait de plus intéressant.

- Quels seront les points forts de cette édition ?

- Rappeler les riches heures de Locarno m’a semblé indispensable pour cette édition, et c’est le sens du « Retour à Locarno » de dix-huit réalisateurs vivants, dont Mike Leigh, primé en 1971 pour Bleak Moments mais qui vient lui-même à Locarno pour la première fois. Le festival a souvent joué un rôle de découvreur, et la rétrospective sera une redécouverte pour beaucoup, avec un hommage au Taïwanais Edward Yang décédé en juin dernier. Par ailleurs, les films de la compétition internationale et le programme de la Piazza Grande me semblent d’une belle cuvée. Malgré la concurrence, je crois que nous avons obtenu les films qui nous intéressaient. Sans parler des films en compétition, je recommande la découverte de Vogliamo anche le rose d’Alina Marazzi, un très beau film de montage consacré à la condition féminine avec humour et délicatesse, ou encore Winners and Losers, le dernier film de Lech Kowalski projeté en clôture, qui a filmé à Rome et Paris le seul public de la finale du dernier Mundial, pour en dégager un tableau saisissant. Dans la catégorie des films de genre, que je tiens aussi à défendre, il y aura le brillant et grinçant Planet Terror de Robert Rodriguez, typique objet de deuxième partie dans le style gore parodico-critique.

- Deux mots sur Anthony Hopkins, en compétition avec Slipstream ?

- J’en dirai juste qu’on se réjouit de le voir à Locarno, et que son film joue, dans une tonalité poético-critique, sur les aléas d’un tournage à Hollywood, que l’acteur-auteur connaît comme sa poche…

- Et les Suisses là-dedans ?

- Après l’éclatante cuvée 2006, cette année est plus calme, conformément aux cycles de production, mais la qualité est au rendez-vous. Dans la section Ici et ailleurs, c’est d’abord Shake the Devil off, remarquable documentaire de Peter Entell qui a longuement observé les communautés religieuses noires de La Nouvelle Orleans à l’époque de l’ouragan Katrina. Par ailleurs, le film en compétition de Fulvio Bernasconi, Fuori delle corde, est également une œuvre ambitieuse et forte, évoquant l’univers de la boxe clandestine. Enfin, le fait que nous ayons programmé le dernier film de Jacob Berger, Une journée, sur la Piazza Grande, dit assez combien nous l’estimons digne d’attention.

- Ne craignez-vous pas, avec la journée du cinéma suisse, d’en donner un aperçu trop officiel ?

- Absolument pas. Si c’est en accord avec Nicolas Bideau que cette journée a été mise sur pied, avec la participation importante de SwissFilms dans l’organisation et la gestion, le festival seul en établit la programmation, que j’assume pleinement. Il faut soutenir notre cinéma, notamment par rapport aux professionnels étrangers, mais aussi pour le public romand qui ne le reconnaît pas encore assez.

- De tous les films que vous avez visionnés, compétition non comprise, quel serait enfin votre coup de cœur personnel ?

- Sur la fameuse île déserte où je me retirerais « en famille », j’emmènerais volontiers Hairspray d’ Adam Shankman, un remake de la fameuse comédie musicale, ce genre parfois sous-estimé dont j’ai toujours été un fan...

Les moments forts du Festival

Sur la Piazza Grande : Douze nouveaux films à découvrir, dont sept premières internationales, en début de soirée. Sept films en seconde partie, dont quatre premières internationales. Forte présence américaine « décalée», avec le nouveau Frank Oz (Death of a Funeral) d’un irrésistible humour noir, le 5 août. Le voyage du ballon rouge de Hou Hsiao Hsien sera projeté le 6 août pour la remise du Léopard d’or au cinéaste taïwanais. En ouverture le 1er août : un grand film d’animation japonais de Fumihiko Sori, Vexille. Et vendredi 3 août : joli tiercé avec le nouveau film de Samuel Benchetrirt, J‘ai toujours rêvé d’être un gangster, The Screening d’Ariane Michel et Bellisima de Luchino Visconti. En cas de pluie, la projection est maintenue. Possibilité de voir le film à 21h45 à la salle Fevi, dans la mesure des places disponibles,

Rétrospectives : « Lancés » au festival entre 1968 (Chabrol) et 2002 (l’Argentin Diego Lerman) 18 réalisateurs de toutes nationalités reviennent y montrer leurs films à l’enseigne du Retour à Locarno. A l’enseigne de Signore e Signore, vingt films de grands réalisateurs italiens ont été réunis dans un programme illustrant le talent d’autant de divas, telles Alida Valli, Anna Magnani, Giulietta Masina, Monica Vitti, etc. Des bijoux du 7e art à redécouvrir, dont La fille à la valise de Valerio Zurlini.

Léopards en concours : Quatre jurys décerneront les prix respectifs de la compétition internationale (19 films en lice pour le Léopard d’or, dont Fuori dalle corde du Tessinois Fulvio Bernasconi), des Cinéastes du temps présent, de la Première œuvre et de Léopards de demain, entre autres récompenses, dont le Prix du public.

Excellence Award : Deux prix d’excellence seront attribués cette année à la comédienne espagnole Carmen Maura et à l’acteur français Michel Piccoli, qui donnera un Masterclass au Forum.

Cinéma suisse : La journée du mardi 7 août lui sera entièrement consacrée, avec 35 films à l’affiche des diverses sections, dont Une journée de Jacob Berger, sur la Piazza Grande. La présentation de l’ Histoire du cinéma suisse d’Hervé Dumont, en deux volumes, et le DVD Le cinéma suisse de demain se fera le même jour, entre autres expositions et ateliers.

INFOS : L’anniversaire du 60e sera célébré le jeudi 2 août en présence de nombreuses personnalités qui en ont fait l’histoire. Les Cahiers du Cinéma consacrent un numéro spécial à la manifestation. Pour tous renseignements : (091) 756 21 21. http://www.pardo.ch Caisse principale sur la Piazza Grande, dès le 30 juillet. Pré-vente sur tous les points de vente Ticket Corner.

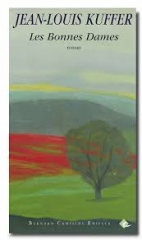

Les Bonnes Dames, par Bruno Pellegrino

Les Bonnes Dames, par Bruno Pellegrino