Un roman russe, d'Emmanuel Carrère

Un écrivain a-t-il des droits spéciaux sur les siens ? Un secret de famille qu’il viole en fait-il un salaud ? Jusqu’où lui est-il permis d’exposer ceux qu’il aime au regard de tous ? Telles sont les questions que pose Un roman russe d’Emmanuel Carrère, lequel a choisi, malgré la prière instante de sa mère, de parler de la destinée tragique, et peut-être infamante, du père de celle-ci. La mère en question n’étant autre qu’Hélène Carrère d’Encausse, fameuse historienne de la Russie et actuelle secrétaire perpétuelle de l’Académie française, la transgression du secret revêt une signification particulière, sachant aussi que la grande dame a renoncé à une carrière politique de haut niveau du fait même des soupçons portés sur la fin de son père, vraisemblablement liquidé par des épurateurs en 1944, pour faits (non avérés) de collaboration.

Malgré les suppliques de sa mère, lui faisant valoir une double libération, pour elle autant que pour lui, et la condition de sa liberté d’écrivain, Emmanuel Carrère a donc choisi de « casser le morceau » sur les tribulations de son grand-père maternel, Georges Zourabichvili, en lequel il découvrira un sombre reflet de sa propre personnalité.

A vrai dire, les détails relatifs aux faits et gestes du père de sa mère, émigré russe mal adapté à la société française qui vécut le plus souvent loin de sa femme et de ses enfants, restent ténus. L’essentiel du portrait de cet intellectuel cultivé, naguère brillant mais incapable de s’accomplir, se dégage de lettres que le frère de sa mère remet à Emmanuel, à l’insu de celle-là. Il y apparaît comme un « homme du souterrain » à la Dostoïevski, cultivant la haine de soi. S’il trouve un emploi auprès de l’occupant allemand du fait de ses connaissances linguistiques, rien ne prouve qu’il fut collabo et pas plutôt victime de la délation pour de plus sordides motifs. Mais le doute ronge plus que la certitude.

La fiction dépassée par le réel

Un cliché réduit le « roman russe » à des embrouilles passionnelles sado-masochistes dont les « possédés » de Dostoïevski seraient un modèle. Or il y a de ça chez Emmanuel Carrère, dont on se rappelle la fascination qui l’a retenu, sept ans durant, sur L’Adversaire, chronique hyper-réaliste consacrée au mythomane assassin Jean-Claude Romand qui massacra toute sa famille après avoir vécu une double vie de prétendu grand médecin, dix-huit ans durant.

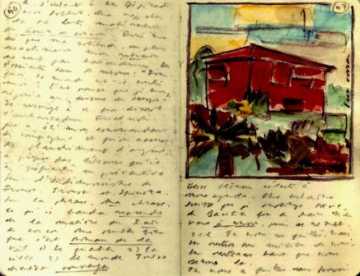

De la démoniaque affaire de Romand, qui l’a exténué, Carrère va rebondir ici dans une triple intrigue vécue dont son grand-père et sa jeune amante française Sophie seront les protagonistes, après un premier épisode russe non moins réel qui le voit, à l’occasion d’un reportage (dont est issu un film remarquable), approcher le dernier prisonnier vivant de la IIe Guerre mondiale, un vieil Hongrois perdu dans un asile psychiatrique de Kotelnitch.

« Je suis pour le réel, rien que le réel », écrit Emmanuel Carrère, dont le roman est truffé d’effets de réel, précisément, comme celui qui consiste à soumettre son amie à un jeu érotique pervers par le truchement d’une nouvelle publiée dans Le Monde. Mais ledit réel est parfois un romancier plus tordu que l’auteur d’Un roman russe, et notamment en Russie où une autre tragédie sanglante va précéder la fin misérable de sa relation passionnelle avec Sophie.

« Est-ce que j’ai tenté le diable ? Est-ce que c’est mon destin de le tenter, quoi que je fasse ? » se demande l’écrivain confronté aux conséquences bien réelles de ses dangereuses fictions. Nul doute, mais son excuse est alors de s’exposer lui-même jusqu’au bout, et d’expliciter enfin, dans une déchirante lettre finale à sa mère, le motif de sa transgression. « Tu t’es interdit de souffrir mais tu as interdit aussi qu’on souffre autour de toi », lui écrit-il ainsi. « Tu ne nous a pas niés, non, tu nous as aimés, tu as fait tout ce que tu as pu pour nous protéger, mais tu nous as dénié le droit de souffrir et notre souffrance t’entoure au point qu’il fallait bien qu’un jour quelqu’un la prenne en charge et lui donne voix »…

Emmanuel Carrère. Un roman russe. P.O.L. , 356p.

Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 20 mars 2007.