Jean-François Sonnay raconte, avec une verve débridée, les tribulations d’un Quichotte de l’humanitaire.

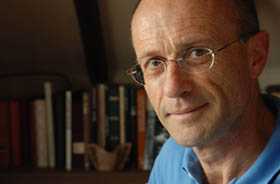

La cinquantaine fringante, largement reconnu en Suisse romande pour ses romans, ses nouvelles et ses contes, Jean-François Sonnay est le moins « homme de lettres » de nos auteurs, notamment du fait de ses activités régulières de délégué du CICR, qui lui ont fait vivre de près les tragédies de l’Afghanistan, de l’ex-Yougoslavie ou du Darfour. Cette expérience humaine imprégnait déjà Le prince perdu, mais elle devient la matière même d’Yvan, le bazooka, les dingues et moi, roman picaresque et souvent désopilant, dont le comique n’est en rien du cynisme ou de la légèreté facile, comme l’écrivain s’en explique.

- Quel a été le déclencheur de ce roman ?

Une photo, l'image d'une vieille femme au regard halluciné, qu'on évacue d'un endroit X pendant un conflit armé et qui soulève la bâche arrière du camion pour regarder (quoi? qui?). J'ai commencé (au début 2003) par raconter l'histoire de cette femme, long fleuve difficile à canaliser en un texte tant soit peu captivant, puis j'ai tout recommencé en changeant de point de vue, façon pour moi de ne pas trop empiéter sur la vie de cette pauvre femme, qui devait avoir déjà connu bien des malheurs et méritait la paix.

- Pourquoi le choix de la veine comique ?

- En gros et grossièrement dit: le comique permettra peut-être à ce livre de ne pas passer totalement inaperçu. La thématique me semble importante. J'ai la faiblesse d'y tenir. Puisse-t-on m'accorder cette faveur! J'aimerais distraire et faire réfléchir en somme, sans être trop pédant. Avec une thématique pareille (misère, rentabilité, inhumanité, brutalité, altruisme) il m'a semblé qu'on pouvait facilement tomber dans le pathétique et que ça n'aurait conduit nulle part. Le fait est que nous sommes déjà abreuvés d'émotions et de bons sentiments, lesquels tapissent la (mauvaise) littérature comme la télévision contemporaines. Et ça ne sert à rien. Les bons sentiments, je ne crache pas dessus, mais je trouve qu'ils relèvent de la sphère privée, de la famille, des amis, des voisins, et que socialement, civilement, ça ne vaut pas grand-chose. Dans les grand-messes sentimentales, les gens se font surtout plaisir à eux-mêmes, ils écrasent une larme et puis rien ne se passe, comme si le fait d'avoir compati ne serait-ce qu'une minute, les rassurait ou les excusait de ne rien faire, de ne pas se poser de questions ou de ne pas assumer leurs responsabilités de citoyens. Le comique la farce, la satire, le burlesque ont l'avantage de ne pas pardonner : ni à l'auteur quand il ne réussit pas à faire rire ni au lecteur s'il se laisse embarquer. Ici pas de fausse compassion, pas d'hypocrisie, on rit ou on ne rit pas et, si l'on rit, on est forcément un peu cruel. Cela dit le rire est aussi spontané, ce qui lui donne quelque chose de très intime, de très humain. Il trouble, il dérange, il nous renvoie peut-être une image plus fidèle de nous-mêmes, à condition qu'on aime à s'interroger et on peut supposer que les gens qui lisent sont de cette sorte-là. D'autre part, de manière générale, je trouve qu'on ne rit pas assez. Je lisais récemment l'interview d'une Brésilienne à qui l'on demandait pourquoi elle était si gaie dans sa favela sinistre et qui répondait que le monde allait bien mal que d'être triste n'allait sûrement pas l'améliorer. Enfin, j'ai le sentiment que la littérature a beaucoup perdu de son pouvoir critique. On ne la prend plus guère au sérieux et la satire ou le théâtre guignol sont peut-être encore un moyen d'en appeler à l'intelligence sans pour autant pontifier.

- Pourquoi le sous-titre « Ceci n’est pas un roman » ?

- Je ne suis évidemment pas maître de la façon dont on lira le titre, mais ce livre ne "se défend" pas d'être un roman. Je voulais seulement manifester, non sans une certaine prétention, je l'avoue, que ce n'est pas un roman comme il s'en fabrique des centaines chaque année et que, même si par dérision je mets "moi" dans le titre, je ne suis pas du tout le "sujet" de cette histoire, seulement son artisan, son diseur, son conteur. Les lecteurs comprendront s'ils en ont envie (c'est de toute façon ce qu'ils font toujours).

- Comment vivez-vous la relation entre « réalité » et fiction ?

- Sur la relation réalité - fiction, j'avoue que je ne change guère d'un livre à l'autre : la vérité est la condition d'existence de la fiction, tout est fictif parce que tout est vrai, mais d'une vérité que je dirais distillée. En d'autres termes il n'y a pas une clé (biographique, géographique ou politique), comme dans les romans "décalques", mais des centaines de clés, tellement de clés qu'au fond elles n'ont plus aucune importance, de même que dans un alcool de poire ce n'est pas la somme des centaines de poires individuelles qui compte, mais "la" poire qu'on en a tirée. Ce n'est pas le

capitaine Sigg qui me contredira sur ce point…

- Le tableau que vous brossez est désespérant à bien des égards, et pourtant vous allez repartir en mission. Qu’est-ce qui vous anime ?

Je ne suis pas plus désabusé sur la question humanitaire que je ne le suis sur la démocratie, sur la justice ou sur la liberté d'expression. Cela fait toujours partie des choses qui me motivent, et profondément. Par contre je suis de plus en plus souvent en colère : pas contre l'humanitaire, mais bien davantage contre le monde cupide et hypocrite qui se drape de compassion pour mieux dissimuler une totale indifférence à la souffrance humaine. Je ne sais plus qui disait qu'il y a deux choses infinies chez les hommes (et donc incompréhensibles) : la bêtise et la cruauté. Cela ne se raisonne pas. On ne peut qu'en rire. Ce qui ne dispense pas de les combattre. C'est d'ailleurs bien souvent une question de vie ou de mort. En vérité, s'il y a un mort dans un bombardement, je ne pense pas qu'il faille d'abord s'en prendre à l'ambulancier qui ne serait pas parvenu à conduire le blessé assez vite à l'hôpital, mais plutôt chercher les vrais fauteurs de troubles et incriminer celui ou ceux qui lancent les bombes ou les font lancer par d'autres parce qu'ils sont lâches. D'ailleurs le livre commence par des dizaines de pages où il question d'économie et non d'humanitaire. Il me semble, sans en avoir fait le compte exact, que dans l'histoire d'Yvan il y a beaucoup plus de pages sur le fric et le commerce (sous toutes ses formes) que sur la pauvre et précaire action humanitaire. J'avais d'ailleurs pensé au titre "L'horreur économique" pour ce livre. Mais vous le savez sans doute : je suis spécialiste des titres « déjà pris »....

Epopée

Panique

Au poète algérien Kateb Yacine qui lui décrivait les malheurs de son peuple et lui demandait comment en témoigner, Bertolt Brecht répondit : bon sujet de comédie ! Or nous y repensions en lisant Yvan, le bazooka, les dingues et moi, qui relève bel et bien de la comédie et n’en procède pas moins d’une révolte authentique et d’une vraie compassion, nourrie en outre d’observations percutantes. Celles-ci rappellent parfois les féroces satires d’un Alexandre Zinoviev, notamment dans la première partie où il est question de la privatisation démentielle de l’Empire d’Est en Ouest, où les pénitenciers et les asiles psychiatriques sont industriellement recyclés après la vente des mines et usines, ponts et poulaillers… Savoureux personnage de Quichotte de nos temps mondialisés, le Parigot Yvan est mandaté par son ONG, Charité.2, pour une mission d’évaluation dans un trou perdu de République-Centrale, au lieudit Sebbah où de farouches montagnards, et autres dingues, résistent à l’instauration par la force du bonheur généralisé. Une frise de personnages superbement dessinés, dont un capitaine suisse à la montre réglée sur l’heure de Berne et un général Arkan en hélico capitonné Napoléon III, se convulsent au fil de cette épopée panique finissant si mal qu’on en rit d’autant plus…

Jean-François Sonnay. Yvan, le bazooka, les dingues et moi. Bernard Campiche éditeur, 369p.

Portrait de Jean-François Sonnay: Philippe Pache

Maos de Morgan Sportès

Maos de Morgan Sportès Morgan Sportès. Maos. Grasset, 406p.

Morgan Sportès. Maos. Grasset, 406p.