Une lecture de La Divine Comédie (51)

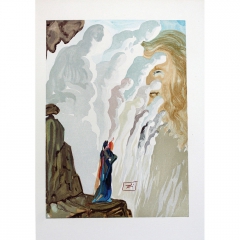

Purgatoire. Chant XVII. De la troisième à la quatrième corniche. Visions de colère punie. L'ange de la douceur. Virgile expose la théorie de l'amour. Apparition des négligents. Dante s'endort.

Sortant du brouillard comme d’un rêve confus - ce moment de l’éveil conscient sera repris souvent et culminera à la fin du Paradis -, Dante nous prend à témoin d’une façon joliment familière que René de Ceccaty traduit avec la limpidité requise :

« Il t’en souvient, lecteur, perdu

Dans les Alpes embrumées, comme

Une taupe, tu voyais peu »...

Et d’enchaîner sur les pouvoirs de l’imagination, à la fois soutien du « désir de savoir » et possible leurre, comme la recherche de la vérité ou la quête d’amour à tout moment sont menacées par de faux-semblants.

Cette nouvelle étape de l’escalade du Purgatoire (« c’est par ici qu’on monte ! » a lancé une voix cinglante) sera marquée par un premier aperçu de ce qu’est l’Amour, mobile supérieur de toute la Commedia, dont les obstacle à son rayonnement sont détaillés par le bon guide, lequel pointe « le manquement à l’amour du bien par paresse » et les « rames molles » qui participent déjà du mal.

Dans la pénétrante introduction précédant sa traduction (87 pages d’une immense érudition et d’une lecture cependant aisée), René de Ceccaty explique la difficulté quasi inextricable de rendre tout ce qui est signifié par le poème original (aussi obscur en certains points pour les innombrables interprètes italiens qui en ont fait autant de cheveux blancs), soulignant à proportion l’étonnante et gracieuse évidence de sa part lumineuse et bien claire - même aux yeux des taupes (ou semi-taupes) que nous sommes.

En l’occurrence, ce que dit Virgile, qu’on pourrait dire un saint laïc pré-chrétien, des trois obstacle majeurs à l’amour selon l’esprit divin, saisit ainsi par sa simplicité évangélique, si l’on peut dire, en décrivant le mal qu’on veut « pour autrui » en ces termes:

"Quand on veut supprimer autrui

Par arrogance et seulement,

Et l'abaisser pour exceller.

Quand on craint de perdre pouvoir,

Grâce, honneur, gloire devant l'autre,

On lui souhaite le contraire.

Enfin quand on est ulcéré

D'être insulté, pour se venger

On fomente le mal d'autrui"...

Or l’aperçu reste partiel, limité à ce lieu ou l’on purge mollesse, et bien d’autres réponses seront appelées ensuite par autant de questions auxquelles le lecteur autant que Dante seront confrontés non sans avertissement octosyllabique de l'excellent Virgile: "Tu dois, toi-même, les trouver »...

Dante. Le Purgatoire. Présentation et traduction de Jacqueline Risset. GF Flammarion, 374p. 2005.

René de Ceccaty. La Divine Comédie, nouvelle traduction. Points Seuil, 690p. 2017.