En Provence. - Dès que nous sommes arrivés dans le Vaucluse, je me suis senti vibrer comme en Toscane, du fait de l’incomparable harmonie qui règne en ces lieux ou de multiples verts très doux se combinent aux lignes du paysage ponctué par les petites flammes noires des cyprès ou par les petites boules noires des pins. Le vert est ici comme assourdi et parfaitement accordé aux ocres et aux gris de la terre et des chemins. Après notre arrivée à Murs, par Joucas, j’ai refait le chemin de Gordes et suis tombé sur un vestige de borie que j’ai aquarellé dans une tonalité beaucoup trop jaune, alors que la pierre est d’un gris ocré si subtil. Ensuite mieux inspiré par le village de Murs semblant posé au bord du ciel.

De l’obstination. – C’est dans la lenteur de la peinture qu’on entre vraiment dans le temps de la langue, je veux dire : dans la maison de la langue et les chambres reliées par autant de ruelles et de rues et de ponts et de voix s’appelant et se répondant par-dessus les murs et par-dessus les langues, - mais entrez donc sans frapper, nous avons tout le temps, juste que je trouve de quoi écrire…

De la culture. - Ce qu’on appelle culture est désormais à 95% Loisirs & Commerce. L’appellation même de notre rubrique sur le site internet de 24Heures: Loisirs. Le saut que j’ai fait en m’en apercevant !

Il s’agit de deux soeurs qui se retrouvent en leur vieil âge. L’une est Elizabeth Costello, fameuse romancière australienne, et l’autre Blanche son aînée devenue religieuse après avoir accompli des études de lettres, et qui a invité sa soeur au Zululand à l’occasion de la remise d’un prix qui doit la couronner, elle la religieuse, pour un ouvrage qu’elle a consacré au problème du sida en Afrique. Bref, c’est d’un monde très imparfait qu’il est question dans ce livre, et c’est ça qui me plaît…

Elizabeth Costello. - Depuis que j’ai commencé de lire Elizabeth Costello, je n’ai cessé de me trouver sollicité par les Questions que pose ce livre. Telle est la littérature vivante telle que je l’entends, qui nous pose des Questions ou plus exactement: qui incarne certaines positions humaines, lesquelles montrent à quel point poser une question, ou y répondre, est encore loin de la vie. Le mérite de Coetzee est de tourner autour des gens qui se posent des questions et de nous montrer combien répondre à une question peut-être en contradiction avec la vie ou la pensée réelle de la personne qui répond. Ici, la Conviction inébranlable de Blanche dresse un Mur entre elle et sa soeur, qui souffre de cette situation. Pourtant on découvre, au fil d’un récit qu’elle amorce dans une lettre à sa soeur, sans oser aller jusqu’au bout, qu’elle est capable de compassion autant que la sainte femme. Plus précisément, elle raconte comment elle a été poussée par Blanche à s’occuper d’un vieil homme, peintre à ses heures, auquel elle a offert quelques extras en supplément bien propres à choquer les belles âmes alors qu’elles relèvent plutôt de l’élémentaire bonté humaine. Or c’est cette tendresse, cette empathie un peu bougonne, pudique mais d’autant plus vraie qu’elle n’a rien de sucré ou d’ostentatoire, que j’apprécie dans ce livre comme dans les autres livres de Coetzee.

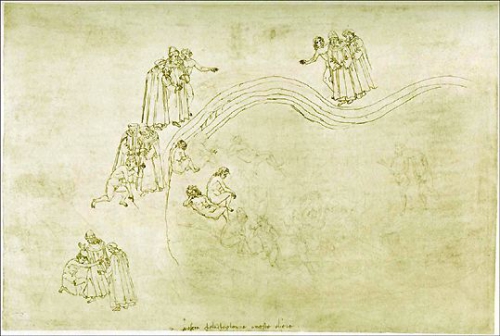

Celui qui se dit qu’il a encore des tas de villes à visiter en songe sur son grabat de prisonnier / Celle qui a vagabondé toute la nuit avant de rencontrer celui qu’elle a cherché à travers divers pays et qui l’attend là / Ceux qui retourneront en Andalousie sans savoir comment, etc.

À La Désirade, ce 2 juin. — Trouvé hier soir, dans ma boîte aux lettres, un chaleureux message d’Alain Cavalier où il me dit que mes Passions partagées sont à côté de son lit et qu’elles lui font du bien. Tant mieux. J’attendais ce signe et suis heureux de ne m’être pas trompé sur le Monsieur.

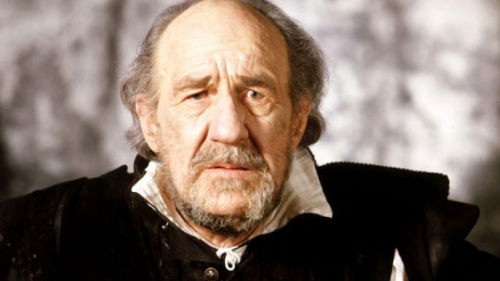

Du fluide vital. - En quoi consiste ce fluide magique dont me parlait Alain Cavalier dans sa dernière lettre? Je dirais, pour ma part, que j’y reconnais ce que Shakespeare appelle « the milk of human kindness », dont nous avons besoin pour survivre dans le froid et sous le poids du monde.

Lady L. multiface. - Ma bonne amie, au téléphone, me raconte sa journée où elle sera alternativement la Petite fille de toujours (sa crainte de présenter cet après-midi son Travail), la Mère protectrice (notre fille Julie qui s’en va passer son écrit de maths du bac), et l’Adulte responsable de la Formation-d’Adultes-Responsables.

A Paris, Place saint-Michel, soir, ce 9 juin. — J’arrive au bout des Mémoires de Jean-Jacques Pauvert, qui m’ont beaucoup intéressé. C’est un éditeur franc-tireur comme l’a été Dimitri, en moins profond et en moins mégalomane aussi. Plus j’y pense et plus je me dis que l’erreur de Dimitri a été de s’enferrer dans son orgueil jaloux où il campe désormais comme à l’ombre d’un bunker, se préparant une bien triste vieillesse.

Au Bar Saint-Séverin, ce 10 juin. — Fait mon job: deux bonnes rencontres, de Jean-Jacques Pauvert ce matin et de Jacques Aubert tout à l’heure, dans les jardins de Gallimard ; deux entretiens de premier ordre.

Deux figures des lettres. - Jean-Jacques Pauvert m’a fait l’impression d’un personnage assez balzacien, à la fois stylé et voyou sur les bords, les yeux plissés d’un filou mais encore très solide en dépit de ses 78 ans, très vif d’esprit et bon compère. Plus libre encore à l’oral qu’à l’écrit: traitant ainsi Gaston Gallimard de crapule, mais lui concédant la qualité de grand éditeur, tandis que son fils Claude est réduit à la dimension d’un crétin, très en dessous de l’actuel Antoine qui « pourrait s’il voulait »…

Malgré tout cela l’impression que lui, Pauvert, se considère plus important aujourd’hui que les auteurs de son catalogue. Donc lui aussi mégalo à sa façon sarcastique et qu’on sent joyeusement désabusé, mais joyeusement je le répète, s’en foutant plutôt en fin de compte il me semble.

A propos de Dimitri, Pauvert déplore sa dureté croissante; à propos de Frochaux, regrette de l’avoir perdu de vue et m’apprend que l’idée des tranches noires de la collection Libertés, c’était justement Claude. A propos d’Ulysse trouve inutile une autre traduction. Je pensais lui remettre une série de Passe-Muraille mais je vois bien qu’il l’oublierait dans un coin du bureau des éditions Viviane Hamy, alors j’oublie…

Jacques Aubert tout autre personnage: le grand joycien velouté, voix veloutée, mains veloutées, futal de coton velouté, citant Lacan et Foucault mais très intéressant au demeurant, courtois, exquis, précis, poli.

Dans le jardin de l’église Saint Germain-des-Prés, ce 10 juin, soir. - Je sors à l’instant du cinéma Bonaparte où je suis allé voir Notre musique de Jean-Luc Godard, dont la fin m’a beaucoup touché après des parties qui me semblent décidément « du Godard », avec son ton sentencieux qui me fait grimper au mur. Quand Juan Goytisolo vaticine en se baladant dans les ruines de Sarajevo, quand Mahmoud Darwich pontifie, filmé de dos, ou quand telle jeune fille lit du Levinas sur le pont de Mostar, j’ai de la peine. Mais le filmage est néanmoins somptueux et certaines séquences sont touchées, me semble-t-il, par une espèce de grâce.

De la fragilité. – Et dis-toi pour la route que le meilleur de toi, qui n’est pas de toi et que ton nom incarne cependant, c’est tout un, est le plus fragile en toi et que cela seul mérite d’être protégé par toi, renoué comme un fil te renouant à toi et qui te relie à Dieu sait qui ou quoi que tu sais au fond de toi…

Celui qui se retrouve chez lui dans les pénombres de la forêt et des bibliothèques / Celle qui a sa clairière privée dont nul ne sait rien / Ceux qui aiment ce temps hors du temps de la forêt marquée en hauteur par des mouvements d’oiseaux, etc.

Du simulacre. - Juste ce que dit Godard dans Notre musique: que le monde est en train de se diviser entre ceux qui n’ont pas et ceux qui, ne se contentant pas d’avoir, se targuent de compatir avec ceux qui n’ont pas sans les écouter pour autant. La misère gérée de loin. Ferme des célébrités.

Square Boucicaut. — Sur un banc dans la rumeur de la ville et les chants d’oiseaux, je me rappelle toutes mes escales parisiennes, depuis 1974, cela fait donc trente ans. Trente ans sans me faire d’amis durables à Paris, sauf François dont je me demande ce qu’il est devenu. Vais-je lui envoyer mes Passions et lui écrire pour briser ce silence? J’en suis tenté. Trente ans aussi sans cesser d’évoluer et de me construire, alors que j’en ai vus tant qui restaient en plan.

A l’instant vient de s’asseoir, sur un banc à vingt mètres du mien, un magnifique jeune noir empêtré dans une tenue de footballeur-cycliste-rappeur multicolore, que j’essaie de dessiner mais en vain. Ensuite, me levant pour quitter les lieux, je remarque l’inscription PELOUSE AU REPOS, puis la sculpture, monumentale du fond du square représentant un couple de bourgeoises engoncées, penchés sur une enfant de pauvre tandis que la mère, le dos tournée, reste prostrée sur une marche inférieure de l’escalier. La France philanthrope vue par je ne sais quel pompier. Et cette autre inscription à l’entrée du square: « Le jardin sera fermé en cas de tempête ».

Celui qui décrie la nouvelle idéologie à six sous du « pas d’soucis » / Celle qui refuse de faire son deuil de l’âge tendre et tête de bois / Ceux qui disent qu’ils rien contre au contraire et qui en restent là, etc.

SDF. - Dans la rue je retrouve ce type à genoux remarqué hier, jeune encore mais la face recuite, comme vitrifiée, les yeux délavés, à la fois absent et suppliant-insultant, ravagé par l’alcool ou la drogue, genre beatnik, un genou sur Libération comme Bloom dans Ulysse qui s’agenouille à l’église sur L’Homme libre. Cela ne s’invente pas. Dans la rue pas mal de types à chiens tueurs : nouvelle pratique de la cloche.

Rue de la Félicité. - Je viens de retrouver la rue de la Félicité, trente ans après mon premier séjour au 14, désormais fermée par un code. A l’entrée de la rue, en face de l’hôtel Glasgow, est apparu un Espace Relax Shiatsu qui a l’air d’être déjà désaffecté. L’ancien café maure a été remplacé par un restau colombien. Me rappelle ce séjour sans trop de nostalgie. Je crois que je serais moins empoté aujourd’hui, mais être empoté et me désempoter peu à peu a fait partie de mon programme personnel.

A la table voisine du Select-Toqueville bachotent deux lycéens. Se récitent l’Allemagne tandis que notre Julie passe son écrit d’anglais à Lausanne. Le garçon raconte à la fille qu’il a entendu, à la télé, que le grand-père de Bush a fait fortune en Silésie. En passant à leur hauteur, je les remercie de m’avoir appris la chose et leur souhaite bon bac. Sourires radieux de part et d’autre.

À La Désirade, ce 12 juin, 2h. du matin – J’envoie ce texto à Lionel Baier : « Insomnie au bord du ciel, vertige de solitude sur fond de crétinerie océanique. Tenir ferme. Notre musique devrait déborder les mots. Fleuve en crue. Nageons de nos épaules solides. » Me répond qu’il est, dans la nuit de Paris, justement en train d’écouter Ursula en pyjama lui raconter son prochain film. Lui répond : « Pyjama de pilou, pilou hé: vivent les enfants ! »

De la « transcendance ». - A la télé cette jeune actrice dit comme ça que les metteurs en scène la «transcendent ». L’expression de plus en plus fréquente: « Moi ça me transcende vachement. Tu vois ce que j’veux dire ? »

Ces notes sont extraites de Chemins de traverse, Lectures du monde 2000-2005, paru en avril 2012 chez Olivier Morattel.

Peintures JLK: Murs, en Provence. Huile sur panneau, 2003. Au Mas du Loriot, aquarelle.

— Quelles ont été vos premières lectures marquantes ?

— Quelles ont été vos premières lectures marquantes ?