Au miroir de Shakespeare

7.Timon d'Athènes

Si la tradition classe cette noire satire au nombre des tragédies de Shakespeare, l'on peut légitimement se demander en quoi les tribulations de Timon, - riche Athénien prodiguant ses largesses à une cour de flatteurs puants, se retrouvant soudain endetté et aussitôt abandonné par ses parasites, et se réfugiant alors dans une grotte pour maudire le genre humain et la vie même - relève du tragique ?

Tout ce qui lui arrive ne procède -t-il pas en effet de sa vanité et de la niaiserie naïve qui lui fait croire que l'amitié s'achète, et n'aggrave-t-il pas lui-même son cas en crachant sur les seuls amis sincères qui lui restent, à savoir le noble Alcibiade et son intendant Flavius ?

Quoi de tragique là-dedans, sinon l'aveuglement d'un fils à papa se la jouant Schopenhauer avant la lettre ?

Le caractère composite de la pièce, notoirement attribuée à au moins deux auteurs, et d'un équilibre dramatique un peu chancelant, n'empêche pas la pérennité percutante de sa partie satirique, et le discours de Timon sur la corruption et la décadence reste d'actualité en notre époque de prédateurs voyous. Pas étonnant que les contempteurs de la société bourgeoise, de Marx à Peter Brook, y aient vu un manifeste à relancer.

Au demeurant, ce n'est pas par la voix de Timon que Shakespeare nous touche le plus, mais par celle de ses vrais amis, le général Alcibiade et l'intendant Flavius.

Comme le Philinte de Molière, dans Le Misanthrope, l'intendant de Timon, qui n'a cessé de le mettre en garde contre le gaspillage, est le seul à pleurer sincèrement la déchéance de son maître, qui reconnaît en lui un parfait honnête homme avant de l'envoyer au diable avec la même ingratitude inconséquente qu'il montre à son ami Alcibiade.

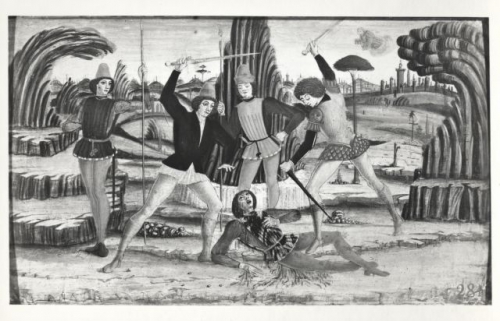

Or c’est par celui-ci, injustement exilé par les sénateurs pourris alors qu’il défendait l’un des siens injustement condamné à mort, et revenu en force leur damer le pion, que la paix sera rétablie à Athènes, palliant la tragique imbécilité des postures extrêmes par le moins pire des arrangements.

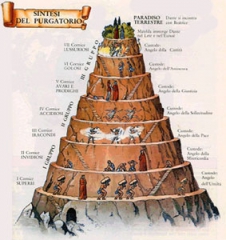

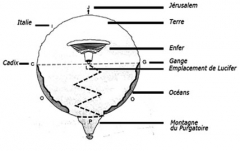

De ladite comptabilité, liée à l’idéologie de surveillance et punition filtrée par les Pères de l’Eglise et leur smala « universelle », l’on peut sourire aujourd’hui, même si l’aspect dramaturgique de tout ça reste une curiosité intéressante.

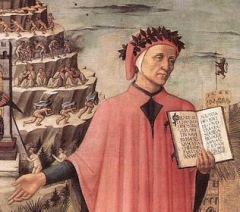

De ladite comptabilité, liée à l’idéologie de surveillance et punition filtrée par les Pères de l’Eglise et leur smala « universelle », l’on peut sourire aujourd’hui, même si l’aspect dramaturgique de tout ça reste une curiosité intéressante. Ainsi, tout au début de ce chant dédié aux repentis de la dernière heure, relève-t-on ce trait typique de l’observation dantesque, où le détail « tout humain » fixe soudain l’attention du lecteur.

Ainsi, tout au début de ce chant dédié aux repentis de la dernière heure, relève-t-on ce trait typique de l’observation dantesque, où le détail « tout humain » fixe soudain l’attention du lecteur.