En 2008, le jeune écrivain Pascal Janovjak, installé à Ramallah avec son épouse Serena en mission régulière à Gaza pour la section italienne d'Amnesty international, entreprit une correspondance avec JLK sur le blog de celui-ci. En résultèrent quelque 150 lettres d'un échange pacifique, que l'intervention de Tsahal à Gaza. à l'enseigne de Plomb durci, interrompit finalement...

Ramallah, le 30 mars 2008. 11h.

Cher JLK,

C'est vrai, c'est le détail qui fait l'émotion, qui peut provoquer l'empathie. Le petit fait vrai, insignifiant, dont Barthes montre que c'est lui qui crée « l'effet de réel » (et donc le mensonge littéraire).

Les politiques pourtant devraient se tenir au-dessus du détail, dans leurs décisions, leur jugement devrait être guidé par l'objectivité des chiffres, non par l'émotion ou la sympathie intuitive... enfin, je crois… c'est pour ça que j'ai du mal à accepter l'inutilité des rapports qui s'accumulent ici. Mais chacun son boulot, Dieu merci nous ne sommes pas des hommes politiques, et nous pouvons nous laisser émouvoir par le détail de la vie, et essayer de le transmettre.

Il fait chaud. Une silhouette s'avance, elle vient de franchir une brèche du mur. La femme porte une robe noire, un foulard, et un enfant dans les bras. Elle s'avance vers la jeep. Elle veut aller à l'hôpital, l'enfant est malade. Le soldat refuse. Il lui dit de retourner d'où elle vient.

Ce n'est pas juste une image, c'est une réalité, je l'aie vue de mes yeux. Une association israélienne organisait des visites de Jérusalem et de ses alentours, les maisons détruites et les colonies en construction, tous les méfaits de l'Occupation. Notre bus avait suivi le mur, sur une centaine de mètres, jusqu'à une brèche. Une brèche comme il y en a des dizaines, mais impraticable, ce jour-là, parce qu'une jeep la surveillait. Le bus s'arrête, et c'est là que nous avons vu le petit spectacle, comme mis en scène exprès pour nous, cette femme qui s'avance, sa robe poussiéreuse, elle a dû marcher longtemps, elle a dû escalader les blocs de béton, elle porte son enfant, le soldat refuse de la laisser passer. J'avais l'impression de voir un cliché, une actrice sortie d'un mauvais documentaire de propagande. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a rien de plus universel que la souffrance d'une mère luttant pour soigner son enfant… et pourtant ça ne marche pas, l'image ne m'émeut pas, pas immédiatement – malgré ses détails, la poussière, son visage fatigué, l'image se surimpose à d'autres images identiques, elle perd de son sens, de sa réalité. La scène a été vue trop souvent, trop souvent décrite, elle est usée.

Et alors je comprends ce qui ne marche pas, dans cette image, le détail qui cloche : c'est le foulard. Non pas parce qu'il fait de cette femme une musulmane, ce qui en ces temps d'islamophobie ne constitue pas le meilleur passeport, mais parce qu'il fait d'elle une Palestinienne. Elle n'est plus la femme, la mère : elle est la Palestinienne, et ça ne veut plus rien dire parce qu'on l'a vue trop souvent, ça va, on connaît ça, la pauvre Palestinienne avec son gamin, devant la jeep, sur fond de béton. C'est le syndrome du bambin africain avec son ventre gonflé.

Pour redire l'humain, il faut parfois gommer des détails, nier l'étrangeté, le particularisme. Il faudrait arrêter le temps, figer les acteurs. S'approcher de la femme, enlever ce foulard, doucement, faire glisser ses longs cheveux noirs sur le visage fiévreux de l'enfant. Tourner la scène une seconde fois. Je ne suis pas journaliste, je peux donc raconter d'autres histoires, autour, avant, après, changer de point de vue, reconstruire le réel. Pourtant c'est ça qui s'est passé, juste ça et pas autre chose : elle, son enfant dans ses bras, le soldat. Ca devrait suffire mais ça ne suffit pas.

Elle réussit à s'approcher de notre bus, elle est prête à tout, elle nous interpelle, elle veut aller à l'hôpital. Vous imaginez combien on peut être à l'aise, assis derrière la vitre d'un bus climatisé, avec une femme en contrebas, qui vous supplie de l'aider. Notre guide sort du bus, il est israélien, il parlemente avec le soldat, il désigne la femme, il désigne le mur, il désigne l'enfant, il s'énerve. Le soldat se retient, gêné sans doute par nos regards, mais il ne cède pas.

Et le guide baisse les bras, remonte dans le bus, et le bus repart, et derrière nous, dans la poussière, la femme nous regarde, avec son enfant, et le soldat la cache à ma vue. Le guide nous dira qu'il n'a rien pu faire, que lui-même courait trop de risques, à s'opposer au soldat. Il doit protéger sa liberté, sa fonction, le peu de pouvoir qu'il a. Son rôle, malheureusement, doit se limiter à nous faire voir. Le mien se limite ici à décrire, à reconstruire, à essayer de transmettre. Mais il doit bien y avoir des gens, quelque part, dans des ministères, dans des gouvernements, dans des parlements, dont le rôle serait d'agir ?

A La Désirade, ce 30 mars. 17h.

Cher Pascal,

Je vous lis tout en écoutant mon ami Rafik Ben Salah au micro de Charles Sigel, dans l’émission Comme il vous plaira que j’estime l’une des plus intéressantes de la radio romande, à l’enseigne d’Espace 2.

Rafik est en train de lire une page de Ramuz, tirée du Passage du poète. Puis la voix de Ramuz lui-même se superpose à la sienne, et je trouve ça très beau. Vous le savez peut-être : Rafik Ben Salah est un auteur d’origine tunisienne, venu en Suisse via la Sorbonne et établi depuis une vingtaine d’année dans le bourg de Moudon, dans le canton de Vaud, où il enseigne. Il a signé de nombreux livres qui lui ont valu, parfois des menaces de mort de la part de ses compatriotes. Neveu d’un ancien ministre de Bourguiba qu’Edgar Faure disait « ministre de tout », et qui a été chassé avant d’échapper de justesse à la peine de mort, Rafik a commencé par aborder la politique dictatoriale menée en Tunisie, dans ses deux premiers livres (Lettres scellées au Président, puis La prophétie du chameau), avant de traiter plus largement de ses répercussions sur la vie quotidienne, et notamment en décrivant la vie des femmes par le détail, dans Le harem en péril, Récits de Tunisie ou La mort du Sid.

Ben Salah a vu de près ce que l’homme fort de la Tunisie a fait de ceux « dont le rôle serait d’agir », puisque sa propre maison fut surveillée pendant des mois, avant que des pressions extérieures n’obtiennent la commutation de la peine de mort prévue pour son oncle en travaux forcés…

Tout à l’heure Rafik Ben Salah parlait de l’analphabétisme de sa mère, qui a été sciemment maintenu du vivant de son grand-père, après la mort duquel les tantes plus jeunes de l’écrivain se sont lancées dans les études. «Mais que font-elles donc à l’école ? » demandait la mère de Rafik. Et d’évoquer son rôle d'écrivain, consistant à donner une voix à tous ceux qui en étaient privés, et à trouver une langue particulière pour traduire le « sabir » de ceux qui ne peuvent s’exprimer autrement.

Les livres de Rafik Ben Salah sont truffés de ces «détails» que j’évoquais, qui n’ont rien à voir ni avec la couleur locale ni avec ces clichés dramatiques dont les médias font usage, diluant le sens dans le cliché. On se rappelle l’image de la petite fille vietnamienne comme on se rappelle celle du combattant républicain « immortalisé » par Robert Capa durant la guerre d’Espagne, mais ce n’est pas ce genre de « détails » qui m’intéressent. J’utilise le mot détail pour l’opposer aux généralités, mais il va de soi qu’un détail n’est rien sans récit pour le faire signifier.

Le conteur Pierre Gripari me disait un jour qu’il ne suffit pas, pour un écrivain, d’avoir des choses à dire : encore faut-il qu’il ait des choses à raconter. De la même façon, Tchékhov répondait, à ses amis qui lui reprochaient son non-engagement politique apparent, qu’un écrivain n’est pas un donneur de leçon mais un témoin et un médium. Si je montre des voleurs de chevaux à l’œuvre et si je le fais bien, je n’ai pas à conclure qu’il est mal de voler des chevaux, déclarait-il. De la même façon, la peinture de la société arabo-islamique à laquelle se livre Rafik Ben Salah n’est en rien une caricature faite pour plaire aux Occidentaux, pas plus qu’elle ne vise à édulcorer la réalité ou à prouver quoi que ce soit. Tant dans ses romans que ses nouvelles, l’écrivain restitue la vie même, comme s’y emploient les nouvelles de Tchékhov, avec une frise de personnages qui sont nos frères humains au même titre que les personnages des Egyptiens Naguib Mahfouz ou Albert Cossery. Si l’on veut savoir ce qu’était la condition du peuple Russe au tournant du XXe siècle, les récits de Tchékhov (le théâtre, c’est un peu différent) constituent un fonds documentaire inépuisable, sans faire pour autant de l’auteur un reporter.

Est-ce dire que les livres de Tchékhov aient eu un rôle « politique » au sens strict ? J’en doute. Mais les dissidents soviétiques ont-ils joué un rôle plus significatif dans l’effondrement du communisme ? J’en doute tout autant, même si l’impact réel de L’Archipel du Goulag aura sans doute été considérable.

« Etre là, voir et entendre», voilà ce que Rafik Ben Salah entend défendre, bientôt dans le cadre de toute une action qui se déroulera sur la chaîne Espace 2, dès le 7 avril prochain, sur le thème de l’intégration. Nous aurons sans doute l’occasion d’en reparler, cher Pascal. Ce qu’attendant, prenez bien soin de vous et de votre douce amie, et saluez Youssou le perroquet.

Ramallah, ce mardi 1er avril, matin.

Cher JLK,

« Le conteur Pierre Gripari me disait un jour qu'il ne suffit pas, pour un écrivain, d'avoir des choses à dire : encore faut-il qu'il en ait à raconter. ».

Merci à vous et à Gripari pour cette phrase… On pourrait ajouter que pour avoir des choses à raconter, il faut parfois en vivre, je n'ai compris cette évidence que très tard, j'ai longtemps cru, aveuglément, à la toute-puissance de l'imagination – que les obscurs recoins de nos cervelles contenaient des mondes, à la manière des vieux greniers.

C'est peut-être vrai pour les écrivains qui ont roulé leur bosse, ça l'est moins pour les jeunes scribouillards, qui feraient mieux d'aller voir la lumière du jour plus souvent. Ils ont parfois de la chance, le hasard fait parfois irruption dans leur inquiète retraite, à la manière de ce sac à main que la vie a déposé, une nuit, dans notre jardin, par le truchement de quelque voleur de poule qui cherchait un coin isolé pour explorer son butin. C'est toujours assez glauque, un sac à main éventré dans les herbes hautes.

C'est un peu comme découvrir un cadavre (toute proportion gardée bien sûr, je ne tiens pas à vérifier la validité de ma comparaison, je me contente volontiers du sac à main). Il y a là toute une intimité profanée, les reliefs d'une existence, le souvenir d'un instant qu'on imagine violent, d'autant plus violent que la délinquance est rare. La victime n'a pas vingt-cinq ans, son visage sourit encore, sur la carte d'identité abandonnée dans les herbes hautes. C'est important, une carte d'identité, sans elle il est impossible de circuler. Elle est délivrée par Israël, via l'Autorité Palestinienne, et les procédures de renouvellement sont longues et compliquées.

Je vide le sac à main sur la table de la cuisine. Excepté un ou deux perce-oreilles (forficula auricularia) qui s'échappent en frétillant des pinces, il contient : - un paquet de mouchoir - un foulard - un lourd flacon vaporisateur « Soul », qui contient un fond de parfum trop fort - une serviette hygiénique - deux petites peluches, un chien porte-clés aux oreilles jaunes, et un lapin à ressort - une feuille de papier quadrillé, pliée en quatre, vierge, - un carnet. Je l'ouvre. Ce n'est pas un carnet d'adresse, c'est un journal intime. Ecrit en arabe, heureusement, il gardera ses secrets. Une phrase en anglais, tout de même, maladroitement tracée sous un cœur percé de sa flèche, I love you for ever ever ever.

C'est vrai que c'est intime, un sac à main… Je me rappelle le journal que je tenais adolescent, si quelqu'un avait pu jeter les yeux dessus je l'aurais tué. Je refuse donc d'aller porter le sac à la police, comme on me le conseille, ces gens-là sont plus voyeurs que des écrivains. Si tous les adolescents du monde se ressemblent, alors il y a aussi, dans ce journal, le prénom de celui qu'elle aime for ever ever ever, et l'oiselle pourrait passer un sale quart d'heure. Derrière la carte d'identité se trouve une carte de stagiaire du Ministère du Travail, je m'y rends donc ce matin, après un week-end et un jour de grève. On me fait fête, on m'installe dans un bureau vide, on m'apporte du café, un cendrier. La fille ne travaille plus ici, on passe des coups de fil, je contemple le pot de fleurs artificielles posé sur le bureau. Dans le couloir passent et repassent des types, ils semblent n'avoir pas grand-chose à faire, dans ce ministère du Travail… L'anglophone de service vient me causer, il m'explique que la prochaine fois, le plus simple est de se rendre à la station de taxis collectifs qui desservent le village de la demoiselle, on la reconnaîtra à coup sûr, on lui rendra son sac. Pas con (c'est d'ailleurs à une station semblable que ma compagne a récupéré mon téléphone portable égaré dans une voiture, le conducteur l'avait appelée). Pas con mais reste l'intimité du journal intime, que j'ai glissé dans ma poche, et dont je ne parle pas. On parle d'autre chose, du Koweit et de je ne sais quoi, et puis on vient nous dire qu'on a réussi à joindre la fille, elle est en chemin. Un autre café plus tard la voilà qui déboule, tout sourire, avec son père, tout sourire aussi. Tant pis pour l'argent que contenait le sac, volé sur le comptoir d'un magasin – l'important c'est la carte d'identité, satanée hawiyye, la voilà enfin. La fille range la carte dans son sac, mais le journal intime elle le garde à la main, sur son cœur. En rentrant chez moi, en traversant la ville, les gens m'applaudissent et jettent des pétales de roses sur mon chemin. Je vous salue, cher ami.

A La Désirade, ce mardi 1er avril 2008, soir.

Cher Pascal,

L’imagination, ce sera de raconter la vie de cette fille et le contenu de son journal intime en vous rappelant le geste qu’elle a eu de le retenir sur son cœur. Mais l’imagination, ce pourrait aussi de lui inventer de toute pièce le destin de la femme-orange, vous savez, la femme qu’on pèle, la femme réellement femme et qu’il faut peler pour l’aimer, et qui pelée, le matin, quand vous la retrouvez dans votre lit, s’est misérablement ratatinée et vous supplie de la boire avant qu’elle ne meure tout à fait…

C’est l’une des nouvelles à dormir debout qu’a publiées récemment l’auteur belge Bernard Quiriny, sous le titre de Contes carnivores préfacées par Enrique Vila-Matas qui tient l’auteur en grande estime. Ou vous pourriez prêtez à votre jeune fille la destinée de la servante de Son Excellence, l’évêque d’Argentine à deux corps. Je dis bien : à deux corps, mais gratifié d’une seule âme par le Seigneur. D’où complications pour l’intéressé, comme il aurait pu en aller aussi de votre jeune fille amoureuse for ever ever ever d’on ne sait toujours pas qui. Vous avez préservé son secret, tandis que j’ai violé celui de mes squatters.

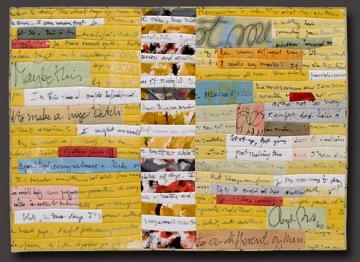

Je m’explique : l’année de votre naissance, en 1975, menant une vie de musard à vadrouilles, j’avais confié, à un compère de passage, la clef de ma trappe d’artiste pleine de bouquins, aux Escaliers du Marché lausannois de bohème mémoire, qui laissa s’y installer quelque temps d’autres migrateurs moins délicats que lui. En peu de temps, ma thurne fut transformée en souk puis en foutoir immonde, que je trouvai toute porte béante lorsque j’eu le mauvais goût de m’y repointer sans crier gare. Du moins, avant de lever le camp, mes bordéliques hôtes inconnus avaient-ils oublié un journal de bord substantiel, dans lequel se déployait, sous diverses plumes, la chronique déambulatoire de couples et autres groupes à transformations, passant d’une communauté d’Ardèche à une ruine du Larzac, via Goa et l’île de Wight, un refuge de Haute Savoie et les quais de la Seine.

Passionnant ? Absolument pas : misérable. Sans trace de joie de vivre (sauf au début et ensuite par sursauts) ni de fantaisie imaginative : un tissu de considérations pseudo-philosophiques et de dialogues de sourds (car les rédacteurs de ce journal se parlaient par ce truchement), avec quelque chose de pathétique dans le vide de l’observation et du sentiment. Je me dis alors qu’il y avait là la matière d’un roman d’une forme originale, mais ce n’est qu’aujourd’hui que je me sentirais la capacité, je veux dire : l’imagination, de m’y colleter.

L’imagination d’un conteur à la Gripari, comme celle de l’auteur des Contes carnivores, ou celle de Cortazar dont on vient de ressortir les nouvelles en Quarto, semblent ressortir à l’invention pure. On se rappelle aussi Les Aventures d’Arthur Gordon Pym, cette merveille étrange. Pourtant vous avez raison de penser que ces histoires apparemment extraordinaires procèdent elles aussi d’une expérience et d’un savoir d’acquisition. Gripari a évoqué, dans Pierrot la lune, sa vie personnelle où l’imagination ne semble jouer aucun rôle, au contraire de ses merveilleux contes pour enfants ou de ses nouvelles plus ou moins fantastiques. A y regarder de plus près, on constate qu’il en va tout autrement. A contrario, certains univers qui semblent découler de prodiges d’imagination, notamment dans la science fiction, se réduisent souvent à des clichés répétitifs et autres gadgets mécaniques. Votre sac est une auberge espagnole : vous y trouverez ce que vous y fourrerez.

En 2008, le jeune écrivain Pascal Janovjak, installé à Ramallah avec son épouse en mission régulière à Gaza pour la section italienne d'Amnesty international, entreprit une correspondance avec JLK sur le blog de celui-ci. En résultèrent plus de 136 lettres échangées, que l'intervention de Tsahal à Gaza interrompit finalement...

En 2008, le jeune écrivain Pascal Janovjak, installé à Ramallah avec son épouse en mission régulière à Gaza pour la section italienne d'Amnesty international, entreprit une correspondance avec JLK sur le blog de celui-ci. En résultèrent plus de 136 lettres échangées, que l'intervention de Tsahal à Gaza interrompit finalement...