Sous les plumes respectives de Gérard Joulié et Roland Jaccard, deux génies poético-philosophiques de la première moitié du XXe siècle, G.K. Chesterton et Ludwig Wittgenstein, revivent en beauté par l’analyse fine et le verbe incarné. La même indépendance d’esprit et la même douce folie traverse en outre Chesterton ou la quête excentrique du centre et L’enquête de Wittgenstein.

Les accointances angéliques du dieu Hasard qui, comme chacune et chacun sait, n’existe pas, ont vu paraître ces derniers temps deux opuscules consacrés aux extraordinaires figures qu’incarnèrent, à peu près à la même époque, et sur le sol de la même terre anglaise de toutes les extravagances, Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) et Ludwig Wittgenstein (1889-1951).

Présentant un aussi fort contraste, au physique, que les comiques américains Laurel et Hardy, ou que l’autre inénarrable couple imaginé par Flaubert dans Bouvard et Pécuchet, sans oublier le long maigre et le bon gros qui amusèrent notre enfance sous les noms de Londubec et Poutillon, les deux personnages ne différaient pas moins, en apparence du moins, tant par leurs caractères personnels que par leur mode de vie, leurs idées et les familles d’esprit auxquels ils se rattachaient, leurs positions en matière politique et philosophique ou religieuses, et pourtant...

Pourtant la lecture parallèle des deux grands petits livres, au même style élégant et fluide, que leur consacrent Gérard Joulié et Roland Jaccard, font apparaître d’indéniables similitudes, au plus haut niveau de l’indépendance intellectuelle et de l’aspiration spirituelle de deux génies partageant le même tempérament rebelle et la même propension à piétiner ce que nous appelons aujourd’hui le politiquement correct, dans un commun souci qu’on peut dire «religieux», ou plus exactement mystique.

La qualification de «réactionnaires» leur conviendrait assez aujourd’hui à divers égards, si ce n’est qu’elle ne veut plus rien dire, sinon l’exécution sommaire des justiciers autoproclamée, et le plus souvent anonymes, de la meute sociale, pas plus que la qualification de «rebelle» ne rime a quoi que ce soit dans un monde où tout un chacun (et chacune) prétend «vivre dangereusement» en multipliant les simulacres de «prises de risques»...

La sainte verve endiablée d’un ferrailleur débonnaire

La sainte verve endiablée d’un ferrailleur débonnaire

Chesterton, dont l’énorme derrière cédait la place à trois dames quand il se levait dans l’omnibus, avait le sens du beau et du bien, de la merveille partout présente dans la trompeuse grisaille du monde et du mystère entier de notre existence hors d’une vérité révélée qu’il reconnaissait en paladin chrétien converti au catholicisme; il affirmait «qu’il vaudrait la peine de jeûner quarante jours pour entendre chanter un merle» et, sans exagérer, qu’il vaudra la peine, ce prochain printemps, de « passer par le feu pour voir une primevère ».

Cela n’en faisait pas un chantre de la nature «positivant» béatement pour ne pas voir le Mal courant dans le monde : au contraire c’était un chevalier batailleur tout dévoué à la cause du Bien et du Vrai, sans sacrifier pour autant aux bons sentiments qui n’engagent à rien, ni moins encore discréditer les bonnes choses de la vie.

«Quand presque tous les intellectuels de son temps (et du nôtre, la chanson est la même seulement amplifiée) se mobilisent pour défendre les causes humanitaire, écrit Gérard Joulié, Chesterton dit et redit l’héroïsme des existences ordinaires, le charme de la vie domestique, le tragique des odes, les vertus de l’humilité (car tout comme l’orgueil, elle a aussi les siennes) et du patriotisme, et la puissance de la littérature populaire».

À ce propos, l’inventeur du roman policier «théologique», avec son impayable Père Brown résolvant toutes ses énigmes au moyen de son seul bon sens, était porté autant au fantastique des contes qu’à la stylisation héraldique des légendes. « Chesterton est tout spontané, son tempérament l’emporte et le domine. Imagination aussi opulente qu’ingénieuse, sensibilité brûlante, puissance du tempérament, verve magnifique de l’esprit, et tout cela nullement livré à soi-même, mais gouverné, dompté, poussé d’un mouvement rectiligne jusqu’aux fins sévères de la discussion et de la démonstration par l’intellect le plus tranquille et le plus fort, tels sont les outils de ce fougueux polémiste ».

Polémiste ? Oui, notamment contre ces grands esprits libéraux de son temps que furent le chantre de l’Empire Rudyard Kipling, le scientiste H.G. Wells et le socialiste George Bernard Shaw. Gérard Joulié montre très bien aussi ce qui le rapproche et le distingue d’Oscar Wilde le dandy, et pourquoi Charles-Albert Cingria le mystique byzantin en appréciait à la fois l’humour et la folle poésie, ou encore l’énigmatique paradoxe du «cauchemar» romanesque d’Un nommé Jeudi où l’on découvre que le policier et le criminel sont le même homme…

« Il y a des époques où être sage c’est être fou, et Chesterton était ce fou-là », écrit Joulié moult preuves à l’appui (détaillant brièvement diverses œuvres du « fou » en question) et précisant justement que « le combat de Chesterton n’est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances de méchanceté qui bataillent dans les cieux» et que sa rébellion est «l’insurrection de la campagne et de la terre contre la ville et le béton, celle du sang contre l’argent et de la main contre la machine».

L’antimodernisme fringant de Chesterton «lui vaudrait peut-être aujourd’hui une inculpation auprès du Tribunal international de La Haye», persifle encore Gérard Joulié, en concluant qu’«un réactionnaire est toujours un rebelle, un progressiste est toujours un conservateur : il conserve la direction du progrès et va dans le sens du courant»…

Mais encore ? Ceci : «Chesterton, au début du XXe siècle, se définit comme un démocrate anticapitaliste, antilibéral, antiparlementaire, antisocialiste et antimoderniste, dans la mesure où il prévoyait que le progrès technique, scientifique quantifiable, chiffrable, capitalisable et commercialisable allait dévaster la terre et la rendre inhabitable». Surtout, G.K. Chesterton fut un bonhomme poète et prophète qui avait l’élégance humoristique de l’espérance…

Le logicien qui croyait au diable plus qu’aux philosophes

Le logicien qui croyait au diable plus qu’aux philosophes

Si l’œuvre de Chesterton foisonne de paradoxes, c’est plutôt dans la vie de Ludwig Wittgenstein que ceux-ci ont de quoi nous stupéfier, bien explicités dans leurs tenants et aboutissants dans L’Enquête de Wittgenstein de Roland Jaccard, admirable approche d’un homme complexe, imbuvable à certains égards, ou disons plutôt «impossible» - et par exemple en hurlant à ses étudiants de Cambridge de «parler en silence» - et rappelant parfois la quête de perfection d’une Simon Weil prenant sur elle de travailler en usine, etc.

La formule de Wittgenstein, devenue cliché de salon ou de café philosophique, selon laquelle «ce qu’on ne peut dire, il faut le taire», fait sourire quand on pense aux 5868 livres et articles signalés par Ray Monk dans sa biographie et, au fil de celle.ci, à tout ce que dit Wittgenstein de lui-même dans son journal qu’on dirait parfois celui d’un très jeune homme se flagellant pour des riens comme un Amiel après la moindre »petite secousse ».

La pieuse congrégation des adorateurs du Maître n’a pas manqué de rugir lorsque tel auteur a colporté certaines rumeurs sur les écarts «sauvages» du grand logicien dans les mauvais lieux viennois ou anglais, alors que lui-même ne s’est jamais caché de ses préférences sexuelles en dépit d’un essai de mariage mal barré.

Quant à Roland Jaccard, loin de ces tortillements hypocrites du monde académique, il ne cède pas pour autant à un voyeurisme anecdotique ni à l’indélicatesse devant une vie marquée par de vraies tragédies familiales (trois des frères de Ludwig se sont suicidés) et maintes péripéties terribles, au terme desquelles, se laissant mourir de son cancer sans traitement, Wittgenstein affirmera avoir vécu «une vie merveilleuse».

Ni un « salaud » ni un saint, mais…

Ludwig Wittgenstein se traitait volontiers de « salaud » ou de « porc », avec une conscience du péché et une propension à la confession rappelant plus saint Augustin et Rousseau - deux auteurs qui l’ont passionné -, que le déballage psychologique encouragé par les psychologues et les analyste freudiens, alors même que ses débuts dans la vie a été marqué par l’écrasante figure d’un père despotique à côté duquel celui de Kafka fait pâle figure…

Roland Jaccard, à moitié Viennois par sa mère, détaille en connaisseur les liens profonds de Wittgenstein avec l’univers de la Vienne du début du XXe siècle, avec ces « monstres » fascinants que furent un Otto Weininger - jeune philosophe juif antisémite, homosexuel et misogyne, auteur du génial Sexe et caractère et suicidé à 23 ans, un Karl Kraus et son héroïque combat contre le pourrissement du langage par les idéologies, ou d’un Sigmund Freud, notamment. De la même façon, même elliptique, il montre la relation du jeune prodige avec Bertrand Russell, ponte majeur de la logique qui l’accueillit à Cambridge comme un (presque) fils en pointant aussitôt le « cinglé » avant de reprendre ses distances, alors que l’ « enquête » fondamentale évoquée par Roland Jaccard se situe ailleurs que dans la société philosophique locale ou les hauts sphères de la logique mondiale, à la recherche d’une vérité en constante rupture d’équilibre, devenant « expert dans l’art de résister aux jeux truqué du langage».

Paradoxe ? Ô combien, quand ce contempteur de la « racaille » paysanne » s’engage comme humble instituteur en Basse-Autriche, où il traite cependant ses élèves comme des bêtes à dresser avant de se traîner par terre pour s’en excuser. Intello claquemuré dans une solitude farouche ? Mais il s’engage au front où il multiplie les actes de courage. Ou le voici nettoyant à genoux, comme les novices de sainte Thérèse au couvent d’Avila, le plancher du logis qu’il partage avec un disciple-amant. Snob de trop bonne famille ? Mais il renonce aux millions de son héritage sans le distribuer aux pauvres (cela les pourrirait, pense-t-il) mais en fait profiter quelques écrivains dans la dèche. Réactionnaire dans son refus du progrès ? Mais obsédé par l’idée de s’améliorer lui-même. Incapable d’aimer ? Mais vivant des passions intenses et compliquées. Enfin, Disciple de Schopenhauer, il frôlera le suicide à diverses reprises et l’idée d’enfanter lui fait horreur, alors que Chesterton rêvait d’une maison jamais assez pleine de mioches, etc.

Quand les amis se retrouvent à La Perle…

Quand les amis se retrouvent à La Perle…

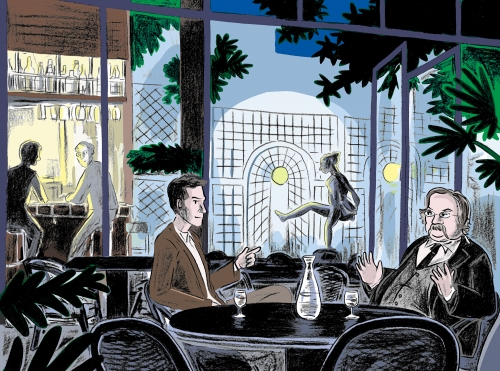

L’épatante illustration de cette modeste chronique, signée Matthias Rihs, évoque la rencontre posthume de Gilbert Keith Chesterton et de Ludwig Wittgenstein dans le patio du petit hôtel La Perle, rue des Canettes, où Roland Jaccard vient jouer aux échecs tous les dimanches avec ses amis. La sculpture de la danseuse à la jambe leste satisfait doublement au goût de Roland et de mon vieil ami Gérard dont la carrière érotique a débuté à l’âge de 13 ans avec les petites Bretonnes offrant leurs charmes aux lycéens dans les parages de la gare Montparnasse.

À part son étincelant hommage à Chesterton, qui fait suite à une kyrielle de traductions de l’anglais parues à L’Âge d’Homme (de John Cowper Powys à Ivy Compton Burnett en passant par Gore Vidal, Samuel Johnson et trente-six autres), l’ami le plus réactionnaire qu’il m’ai été donné de rencontrer, est aussi l’auteur, sous le pseudonyme de Sylvoisal (contraction de lys et Valois…) de nombreux ouvrages où la poésie et la pensée danse, et plus particulièrement dans La Forêt silencieuse,merveilleux inventaire de la beauté et de la bonté de la vie constitué d’une seule phase…

Jouxtant le patio de La Perle, l’image de notre ami Matthias figure mes amis Roland et Gérard en train de boire un coup au bar. Réacs ou rebelles ? L’un et l’autre ont le même sourire défiant toute conclusion, vu que « ce qui ne peut se dire, il faut le taire » en laissant le troupeau braire…

Gérard Joulié, Chesterton ou la quête excentrique du centre. Editions Pierre-Guillaume de Roux, 155p, 2018.

La Forêt silencieuse. Le Cadratin, 267p. 2017

Roland Jaccard, L’Enquête de Wittgenstein. Arléa, 109p. 2019.