(Lectures du monde, 2020-2022)

Ce mercredi 24 juin 2020. – Drôle de rêve cette fin de nuit. Une espèce de jeune cadre d’apparence très lisse me demandait, dans un bus dont je graffitais la paroi , si je savais qui avait volé le béton, et je lui répondais avec impatience que je n’en savais rien, sur quoi le tendre souvenir de Ruben me revenait avec l’odeur du ciment travaillé à grande eau et je m’inquiétais de son absence avant de me réjouir, éveillé, d’avoir coupé aux terribles crampes nocturnes de ces dernières nuits - grâce probablement à une double dose de sulfate de quinine et la désormais rituelle cuillère de sucre vinaigré -, après quoi je reprenais ma chronique sur la belle Bulgare à livrer demain…

MES PENSEURS. – Depuis ma seizième année je ne suis sensible qu’à des pensées cristallisées par le verbe ou le style et donc à des penseurs qui tous, d’Albert Camus à Simone Weil, de Charles-Albert Cingria à Stanislaw Ignacy Witkiewicz et Vassily Rozanov, de Léon Chestov et Nicolas Berdiaev à Annie Dillard, de Pascal et Montaigne ou Spinoza à Peter Sloterdijk ou René Girard, entre tant d’autres, sont aussi, voire surtout, des écrivains ou des poètes à leur façon, à l’exclusion des philosophes à systèmes ou des idéologues.

LES ENFANTS. – Le pauvre Robert Poulet, éminent critique littéraire et misérable idéologue d’extrême-droite, me dit un jour qu’il fallait se défier absolument de la perversité cachée des petits enfants, me recommandant en outre de ne pas « entrer dans le XXIe siècle » en procréant, alors que le « mal » était déjà fait – notre première petite fille se trouvant sur la bonne voie d’une prochaine venue au monde.

Je ne sais pourquoi la fille de ce prophète de malheur, dont les jugements critiques souvent pénétrants vont de pair avec une sorte de morgue supérieure (même à propos de Céline ou de Bernanos, il y va de jugements à la limite de la condescendance), s’est donné la mort, et je présume que sa douleur est pour beaucoup dans son amertume absolue, et je ne le juge donc pas d’avoir été pour moi un si mauvais conseiller, comme l’a été le plus proche mentor de ma vingtaine, mais ce que je sais, fort de cette expérience, c’est qu’on est redevable des erreurs des autres autant que de leurs bons exemples ; et voyant les petits enfants de notre seconde fille, je me dis que rien n’est meilleur ni plus beau dans la vie que leurs yeux qui brillent.

Ce jeudi 25 juin. – Ma dernière chronique à propos de Lisière de la belle Bulgare Kapka Kassabova que m’a révélée mon compère Alain Dugrand, m’a donné pas mal de fil à retordre et je crains qu’elle ne rende pas l’ampleur et la substance humaine de ce formidable reportage par les monts et forêts des Balkans extrêmes, avec ses remarquable portraits ; mais une chronique est forécment marquée par les hauts et les bas de celui qui prétend la travailler «au corps», et le mien n’était pas ces jours au mieux de sa forme même si je n’ai à me plaindre que de mon oeu de souffle et de mes douleurs partout, de ma peine à marcher et de la vieille fatigue qui me pèse aux épaules, autant dire rien. D’ailleurs je reste plutôt actif dans mes publications quotidiennes, ma chronique n’est finalement pas si mal et je ne cesse de chantonner en écoutant cliqueter les aiguilles à tricoter de ma bonne amie …

À part quoi je constate, probable effet de l’âge, que je deviens de plus en plus émotif, vite au bord des larmes en regardant tel film ou tel épisode de websérie un tant soit peu peu sentimental, etc.

DÉCADENCE OU MYOPIE ? - Notre ami Claude Frochaux, et nombre d’esprits fort de sa génération et de la nôtre qui la suit, ont-ils raison de conclure au déclin voire à la décadence irrémédiable (c’est la conclusion de L’Homme seul) de la culture occidentale d’après les années 60-70 du XXe siècle, comme si plus rien ne s’y faisait de bien, notamment en littérature, après la disparition des grandes volées de Proust et Céline, ou de Ramuz et Bernanos, et jusqu’à Marguerite Yourcenar ou Michel Tournier, entre tant d’autres pour s’en tenir à la langue française ?

Pour ma part, j’ai fait valoir maintes fois, à mes amis français dubitatifs, le contraste saisissant qu’il y a entre les sommaires de la NRF des années 20 à 50 et ce qu’il en restait dans les années 70 à 80, pour ne prendre que cet exemple, mais encore ?

Comparer Céline et Houellebecq fait évidemment sourire jaune, et Frochaux me dira qu’un Thomas Bernhard ou un Philip Roth sont nés avant 1968, qui semble à ses yeux la date butoir à fonction de guillotine, mais peu importe : je me refuse à croire que la «fête» est finie, comme il le prétend, même si les eaux basses actuelles peuvent en donner l’impression.

Or, à l’affirmation passée de la mort du roman, dès les années 60-70, Soljenitsyne répondait que tant que l’homme vivrait le roman survivrait, et telle reste aussi ma conviction même si la forme du roman éclate ou se modifie à l’image du monde actuel, et je pense, sans m’arrêter à leur date de naissance, aux Américains Bret Easton Ellis et Dave Eggers, Jonathan Franzen ou David Foster Wallace, Zadie Smith et Judith Hermann en Allemagne, Ian Mc Ewan ou Martin Amis en Angleterre, ou Christoph Ransmayr en Autriche, sans oublier Michel Houellebecq, et je me dis que les fossoyeurs sont peut-être atteints de myopie - enfin qui lira verra...

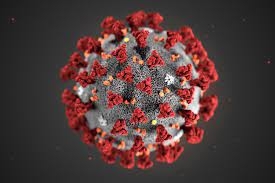

COUP D’ARRÊT. – Plus s’enrichissent et se nuancent mes observations relatives à la pandémie en cours, plus je suis tenté de voir, sans le moindre cynisme, l’aspect fondamentalement positif de cette maladie mondiale dont les conséquences économiques apparentes seront probablement bien pires que ce qu’on imagine pour le moment, mais qui suscitera peut-être des réactions et des réformes plus décisives à long terme, recentrées par rapport à de nouveaux équilibres moins nocifs pour les individus que le monstrueux système actuel fondé sur la compétition et le profit.

La jactance écervelée des réseaux sociaux, autant que l’affolement entretenu des médias toujours soumis à la même logique du juteux spectacle de l’infortune, ne devraient pas nous tromper sur la perception des braves gens lestée de plus de bon sens, de prudence mais aussi de confiance et d’optimisme naturel.

LE BON GÉNIE. - Je suis très attaché, depuis mon adolescence de petit révolté lecteur d’Albert Camus et du Canard enchaîné, dès l’âge de 14 ans, dont je me régalais chaque semaine des chroniques de Morvan Lebesque et de Jérôme Gauthier, anars pacifistes seon mon cœur, à la notion de bon génie de la Cité, que j’ai retrouvée chez le Martin du Gard des Thibault et dans Les Hommes de bonne volonté de Jules Romains – que personne ne lit plus alors que John Dos Passos le situait plus haut qu’un Sartre à la même époque -, et qui m’est plus chère encore aujourd’hui, au dam des cyniques et des nihilistes à la parisienne que je vomis chaque jour un peu plus tant ils sacrifient le cœur à l’aigre cervelet, la dure et chatoyante réalité à leur noirceur d’encre de seiches stériles.

LES NOUVEAUX RÉVISIONNISTES.- Le procès récent qu’on a fait à Paul Gauguin, aux States et ailleurs, relatif à son penchant pour les très jeunes filles, et l’exigence de certains pontes des milieux médiatiques ou muséaux de le retirer des cimaises publiques, me semble aussi grotesque et vain, et bien inquiétant par son extension vertueuse tous azimuts qui voit par exemple, à Genève, l’opprobre jeté sur un Louis Agassiz, biologiste et glaciologue opposé au darwinisme, le général alémanique Johann Suter chanté par Cendrars (chez lequel on a trouvé, horreur, une ou deux phrases frottées d’antisémitisme) et dont la statue a été déboulonnée en Californie, alors qu’on débaptise pieusement telle place ou telle rue pour honorer telle ou telle personnalité moins « suspecte » de nos jours, dont on découvrira peut-être plus tard qu’elle avait de cartaisn penchants louches ou de certaines idées « nauséabondes ».

Or tout cela pue la fausse vertu et une nouvelle hypocrisie, prête à sacrifier des œuvres de qualité sous prétexte que leurs créateurs avaient des défauts. Voltaire n’a-t-il pas trempé dans le commerce des esclaves ? C’est possible, mais il nous laisse Candide et le Dictionnaire philosophique. Léonard de Vinci a-t-il «détourné» le petit Salaï, entré dans son atelier à dix ans et probablement son mignon, en tout cas un vrai petit voyou talentueux qui a causé bien des souscis au Maestro en prenant de l’âge, ainsi que nous l’apprend la magistrale biographie de Walter Issacson, lequel a pourtant le tort de parler de Leonardo comme d’un « gay ». De fait, et une fois de plus, comment rapporter des mœurs du Cinque Cento à nos critères, et comment ne pas moduler nos jugements en fonction des us et coutumes de telle ou telle culture ou civilisation ? Ou alors tout serait aplati, moral et convenable, absolument épuré comme un Ancien testament dont les chapitres génocidaires (l’appel de l’Éternel à l’épuration ethnique de certaines tribus) seraient caviardés pour ne pas choquer les collégiennes et collégiens californiens ?

LE MONSTRE EST LÀ.– La muflerie éhontée d’un Donald Trump, dont le mot d’ordre (Think big and kick ass) exprime le tréfonds brutal de sa pensée de prédateur mafieux sans scrupules, est un révélateur au même titre que la maladie de civilisation en cours.

Alexandre Zinoviev me disait que l’avantage de la monstruosité du communisme soviétique tenait à sa visibilité, alors que le Léviathan occidental était plus diffus et moins tangible, mais avec l’actuel Ubu de la Maison-Blanche apparaît mieux la monstruosité du néo-libéralisme ravageur, comme la pandémie contribue à rendre plus visibles les aberrations de nos sociétés fondées sur la concurrence guerrière, l’enfumage idéologique binaire ou l’écrasement des braves gens, etc.

CHERCHEURS ET « TROUVÈRES ». - En lisant les 500 pages des 21 Leçons pour le XXIe siècle de Yuval Noah Harari, après les 1000 pages de Sapiens et de Homo deus, je me dis que ce très brillant historien, vulgarisateur d’une parfaite clarté en dépit de sa considérable érudition, n’accorde pas assez d’attention à ceux que j’appellerais les « trouvères » du génie humain, tout concentré qu’il reste sur le travail des chercheurs de toute espèce en sciences « dures » ou en sciences humaines.

Réduire les grands récits du XXe siècle aux entités idéologiques du fascisme, du communisme et du libéralisme clarifie évidemment la donne, mais sans quitter les seuls domaines de l’idéologie et de l’approche socio-économique du monde ; or la substance des multiples récits des multiples cultures humaines , le tissu interstitiel de ce grand corps à la fois divers et tenu ensemble de notre espèce singulière m’insatisfait par manque de détails.

Cependant je me garderai de dénigrer Yuval dont la lecture du monde a le mérite (?)de ce qu’on pourrait dire la mise à plat du savoir général en attente d’inventaire des détails particuliers, lesquels requièrent un regain d’attention généreuse. N’empêche et une fois encore : un récit sans considération des apports de la littérature et des arts de la même époque me semble décidément insuffisant.

À La Désirade, ce 1er juillet.- La période en cours voit proliférer Les théories complotistes de toutes espèces, évidemment liées à l’échappatoire que constitue la désignation du bouc émissaire, dont René Girard a tout dit et pas seulement dans son essai éponyme, dans Achever Clausewitz avec tous les détails historico-politiques qui s’imposent, autant que dans ses analyses anthropologico-littéraires de Mensonge romantique et vérité romanesque et dans La conversion de l’art. René Girard , comme Peter Sloterdijk, apporte les nuances essentielles d’une lecture du grand récit humain du dépassement de la souffrance et des turpitudes de l’espèce scandé par la poésie et les expressions multiples de l’art ou de l’imagination, et je ne cracherai pas sur la culture actuelle de masse parfois traversée par les fulgurances intelligentes de l’observation. Faire feu de tout bois même pourri-mouillé me semble justifié, s’il réchauffe et éclaire, autant que disserter doctement dans le froid des laboratoires de la recherche.

QUESTIONS D’ÂGE. - Je regardais tout à l’heure mes mains de « vieux », qui me semblent à vrai dire moins marquées que les mains de vieux de nos aïeux, dont la vieillesse était à vrai dire plus vieille, si j’ose dire, que la nôtre. Curieusement, la notion de génération, qui paraît tellement importante à nos contemporains, m’est absolument étrangère, me rappelant ma sagesse de « vieux » à 18 ans et ma folle «jeunesse» cinquante ans plus tard avant de passer par 155 séances d’accélérateur linéaire et même après, le crabe repoussé sous roche avec l’anguille de la mort. Les distinctions entre X, Y et Z me semblent des fabrications publicitaires jouant sur la peur de vieillir, renvoyant au provincialisme dans le temps dont parlait T.S. Eliot à propos des nouvelles tribus amnésiques ou des vioques flattant les « djeunes ». Tout cela produit d’époque, donc insignifiant à long terme. Ceci dit je pense à mes aïeux avec tendresse en me rappelant leur humble retrait sans beaucoup de mots pour le dire et sans télé pour en faire un drame, sans conseils de psychologues spécialisés et de sociologues les réduisant à statistique. Solitude du vieil Émile descendant tous les jours à son jardin, solitude du vieil Heinrich écoutant tous les soirs les nouvelles de Paris ou de Moscou débités sur un ton funèbre par le speaker de l’Agence Télégraphique Suisse, et nos aïeules n’en pensant pas moins mais ouvertes à l’accueil ou pensives dans leur coin, Louise penchée sur sa machine à coudre Singer à invoquer L’Ecclésiaste ou Agatha tricotant pour les missions - toutes deux si bonnes avec nous qui ne pensions jamais à leur âge.

À la Désirade, ce dimanche 12 juillet. – Beauté de la mère et de l’enfant. Simple joie devant cette douce présence. Les voir au jeu, dans la caisse à sable, la mère et les deux bambins, résume à mes yeux ce qu’on appelle « la vie » quand on dit «c’est la vie», même en parlant des enfants malades ou des enfants arrachés prématurément à «la vie»…

CONSEILS À SOI-MÊME. - Tout faire en sorte de couper à toute forme d’aigreur, démon mesquin. L’humeur mauvaise me semble le plus vilain trait de l’époque, à base de ressentiment envieux et de mécontentement vague, de mépris latent et d’inattention fébrile, sans la moindre reconnaissance. Toute rivalité mimétique à éviter, à l’imitation de Bartleby l’Occidental ou même d’Oblomov l’oriental. Je sais comment se faufile le serpent volant, djinn impalpable monté des glandes originelles au cerveau reptilien, mais le savoir ne suffit pas à lui résister sauf à regarder par la fenêtre…

GUILLAUME ET LE CHANT DU MONDE . - Il faisait l’autre matin un temps à se pendre et je trouvais le monde affreux, infâme le Président américain brandisant sa Bible comme une arme et méprisable la meute de ses larbins racistes; et j’avais beau savoir, le vivant tous les jours, que ce quart d’heure de noir absolu se dissiperait comme un brouillard dès que je me remettrais en chemin en souriant à mon ange gardien: l’image de ce pauvre George Floyd qu’un imbécile de flic haineux avait empêché de respirer m’accablait de tout le poids du monde quand une autre image de rien du tout, surgie d’un fin petit livre paru chet mes ami d’autre part, intitulé Les Toupies d’Indigo street, m’est revenue et avec elle le chant du monde - l’image heureuse recyclée par un jeune homme de trente ans pile, du poète japonais Bashô qui avait peint cet haïku sur le ciel de soie: «À un piment, ajoutez des ailes : une libellule rouge »…

GUILLAUME ET LE CHANT DU MONDE . - Il faisait l’autre matin un temps à se pendre et je trouvais le monde affreux, infâme le Président américain brandisant sa Bible comme une arme et méprisable la meute de ses larbins racistes; et j’avais beau savoir, le vivant tous les jours, que ce quart d’heure de noir absolu se dissiperait comme un brouillard dès que je me remettrais en chemin en souriant à mon ange gardien: l’image de ce pauvre George Floyd qu’un imbécile de flic haineux avait empêché de respirer m’accablait de tout le poids du monde quand une autre image de rien du tout, surgie d’un fin petit livre paru chet mes ami d’autre part, intitulé Les Toupies d’Indigo street, m’est revenue et avec elle le chant du monde - l’image heureuse recyclée par un jeune homme de trente ans pile, du poète japonais Bashô qui avait peint cet haïku sur le ciel de soie: «À un piment, ajoutez des ailes : une libellule rouge »…

LEONARDO. – Plus j’avance dans la biographie monumentale de Léonard de Vinci , par Walter Isaacson, et mieux j’évalue la médiocrité de la culture actuelle, ou tout au moins ce qu’on appelle la culture dans les cercles culturels où sévissent les fonctionnaires et les commentateurs attitrés des rubriques dites culturelles, notoirement nulles en ces temps de pandémie où l’on se rengorgeait à l’idée qu’enfin toutes et tous allaient pouvoir se consacrer à la lecture de Montaigne ou de Platon « dans le texte » et à la visite du Louvre ou de l’expo du minimaliste Untel via Youtube, etc.

LEONARDO. – Plus j’avance dans la biographie monumentale de Léonard de Vinci , par Walter Isaacson, et mieux j’évalue la médiocrité de la culture actuelle, ou tout au moins ce qu’on appelle la culture dans les cercles culturels où sévissent les fonctionnaires et les commentateurs attitrés des rubriques dites culturelles, notoirement nulles en ces temps de pandémie où l’on se rengorgeait à l’idée qu’enfin toutes et tous allaient pouvoir se consacrer à la lecture de Montaigne ou de Platon « dans le texte » et à la visite du Louvre ou de l’expo du minimaliste Untel via Youtube, etc.