En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

En 1994 paraissait ce recueil de nouvelles et chroniques inédites du grand conteur italien, consacrées au monde animal. L'occasion de se replonger dans un univers fascinant et souvent méconnu.

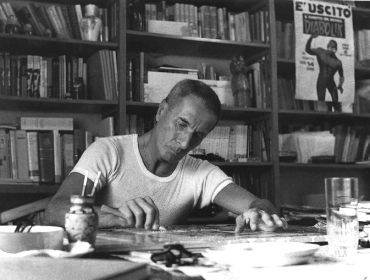

La célébrité de Dino Buzzati (1906-1972) est essentiellement fondée sur Le désert des Tartares et, à un titre moindre, sur quelques recueils de nouvelles dont le plus connu s'intitule Le K. Cependant, le clan occulte des buzzatiens ne cesse de faire de nouveaux adeptes, et notamment dans notre langue où se multiplient les publications posthumes et figure la meilleure étude, à notre connaissance, de l'œuvre du grand écrivain, sous la plume de Michel Suffran.

Souvent snobé par la critique, et plus encore par l'Université qu'effarouchent le tour «populaire» de ses récits et sa langue sans apprêts — souvent traduite à la diable par surcroît — Dino Buzzati a laissé une œuvre apparemment protéiforme (de la chronique journalistique au roman, de la bande dessinée au théâtre, ou de la nouvelle à l'expression picturale) que fonde pourtant une unité organique.

Souvent snobé par la critique, et plus encore par l'Université qu'effarouchent le tour «populaire» de ses récits et sa langue sans apprêts — souvent traduite à la diable par surcroît — Dino Buzzati a laissé une œuvre apparemment protéiforme (de la chronique journalistique au roman, de la bande dessinée au théâtre, ou de la nouvelle à l'expression picturale) que fonde pourtant une unité organique.

L'on a parfois comparé son univers à celui de Kafka, ce qui nous paraît limité à l'«inquiétante étrangeté» de ses atmosphères. Mais bien plus pertinent nous semble le qualificatif d'auteur «pascalien» avancé par Michel Suffran, qui voit en cette œuvre une vaste méditation sur la condition humaine, la solitude, l'angoisse, la maladie, la fuite du temps, l'amour et la mort, filtrée par des histoires accessibles à tous et pétries de magie et de merveilleux, de mythes et de fables, d'êtres légendaires et de créatures engendrées par sa fantaisie imaginative.

Dans l'univers de Buzzati souvent marqué par l'aspect dénaturé de l'homme (sa nouvelle La création montre le peu d'empressement de Dieu à donner son bon à créer à la maquette de l'homme, qui Lui paraît «l'unique aberration de la nature, l'irréparable impureté du cosmos»), les animaux jouent un rôle important et multiple. Nullement idéalisés, ils sont les messagers du monde élémentaire et desmystères physiques ou psychiques.

Au plan moral, la souffrance de l'animal, plus encore que celle de l'enfant chez Dostoïevski, est pour Buzzati le symbole par excellence d'un scandale incompréhensible. Maintes fois il l'a représentée, de cette nouvelle effrayante intitulée Les gladiateurs, où l'on voit un prélat jeter, «pour voir», une petite araignée dans la toile d'un monstre de la même espèce, à la dernière chronique journalistique du présent recueil, évoquant le geste d'un conducteur de métro qui stoppe sa machine pour sauver un chien, au dam des gens «raisonnables».

Au plan moral, la souffrance de l'animal, plus encore que celle de l'enfant chez Dostoïevski, est pour Buzzati le symbole par excellence d'un scandale incompréhensible. Maintes fois il l'a représentée, de cette nouvelle effrayante intitulée Les gladiateurs, où l'on voit un prélat jeter, «pour voir», une petite araignée dans la toile d'un monstre de la même espèce, à la dernière chronique journalistique du présent recueil, évoquant le geste d'un conducteur de métro qui stoppe sa machine pour sauver un chien, au dam des gens «raisonnables».

D'inépuisables ressources

Par-delà l'affection naturelle que lui inspiraient les animaux (il en avait une toute particulière pour ses bouledogues, immanquablement nommés «Napoleone» et gratifiés d'un numéro d'ordre), Dino Buzzati tirait, de leur observation ou de leur projection imaginaire, d'inépuisables ressources thématiques, tantôt satirico-politiques (Le chien progressiste, ou le terrible Cas de conscience d'une sentinelles stigmatisant les privautés meurtrières de l'homme sur les espèces «inférieures»),écologique avant la lettre (Les aigles), polémique (L'arriviste chien qui devient homme et le motard dément qui devient Fauve motorisé), prophétique (L'expérience d'Askania Nova, quipréfigure le débat sur les manipulations génétiques), humoristique (La terrible Lucietta) ou magique (Le chien universel faisant écho au Chien qui a vu Dieu)...

Autant dire que ce livre, préfacé par Claudio Marabini et composé exclusivement d'inédits (si l'on excepte les préoriginales dans les colonnes du Corriere della Sera,notamment), enrichit notre «rayon Buzzati» d'un élément essentiel.

Autant dire que ce livre, préfacé par Claudio Marabini et composé exclusivement d'inédits (si l'on excepte les préoriginales dans les colonnes du Corriere della Sera,notamment), enrichit notre «rayon Buzzati» d'un élément essentiel.

Dino Buzzati. Bestiaire magique. Textes inédits traduits de l'italien par Michel Breitman. Laffont, 337 pages.

Michel Suffran, Qui êtes-vous Dino Buzzati ? La Manufacture, 1988, 367 pages.

L'humanité profonde de William Trevor, modulée par ses nouvelles .

Il est peu d’écrivains contemporains qui, autant que William Trevor, parviennent à capter tout ce qui fait le sel et le miel, la douleur et la dérision, le tragique et le comique de la vie. Sans hausser jamais la voix ni forcer le ton, sans noircir le tableau du monde actuel ni l’édulcorer non plus, le romancier et nouvelliste irlandais est une sorte de météorologue des sentiments et des pulsions d’une prodigieuse porosité, qui ne se contente pas d’observer ses semblables mais s’ingénie, le plus souvent, à ressaisir des mentalités ou des situations à valeur représentative. Que ce soit dans les grandes largeurs du roman, comme se le rappelle le lecteur d’En lisant Tourgueniev (désarrois d’une femme hypersensible en milieu bigot-alcoolo d’Irlande profonde), de Ma maison en Toscane (séquelles d’un attentat terroriste vécues par quelques victimes) ou de Lucy (désespoir d’un couple fuyant au bout du monde après la mort de leur enfant, que le père finira par retrouver), ou dans la forme plus dense et ramassée de la nouvelle, William Trevor, à la manière d’un Tchekhov contemporain - sa perception des changements de mentalité récents, entre autres phénomènes d’acculturation, est unique -, détaille la détresse des individus les moins aptes à se défendre (souvent femmes ou enfants), en butte à la grossièreté, à la cruauté, à l’injustice ou à la simple imbécillité.

C’est par exemple, dans Foyers brisés, l’une des onze nouvelles de L’Hôtel de la Lune oisive, le choc de deux mondes incarnés, respectivement, par une très vieille dame toute paisible en dépit du long chagrin qu’elle traîne depuis la mort de ses deux fils à la guerre, et par un groupe d’ados effrénés (ils ont l’excuse d’être sans foyers) que lui envoie, pour repeindre sa cuisine (la dernière chose qu’elle désire), un prof barjo tout imbu d’humanitarisme qui impose despotiquement sa vision des “relations intercommunautaires”.

Autant qu’un Tchekhov, William Trevor se défie des battants et des arrogants de la nouvelle société, tel ce couple d’arrivistes, dans la nouvelle éponyme, qui font irruption, à la faveur d’une panne, dans la vie finissante de deux braves vieillards hospitaliers auxquels il font valoir la nécessité de rentabiliser leur domaine, quitte à les éjecter. Jamais Trevor ne s’exprime en sociologue ni en théoricien de la psychologie, mais ses nouvelles foisonnent néanmoins d’observations aiguës sur une société déshumanisée, atomisée, “branchée à mort” et non moins vivante, pleine de gens auxquels on a envie de sourire malgré tout, jusqu’au gros con de boucher de Choisir entre deux bouchers, redoutable portrait d’un père faraud et nul vue par son fils de sept ans...

S’il montre en général de la compassion, étant entendu que la bêtise ou la méchanceté ne sont souvent que les contrecoups de vies disgraciées, Trevor ne transige pas en revanche devant le cynisme ou l’absence de respect humain. La plus saisissante illustration en est donnée dans une nouvelle noire à souhait, C’est arrivé à Drimaghleen, où l’on voit une fois de plus deux univers sociaux antinomiques se percuter: ici la vieille Irlande rurale et le journalisme à sensation.

Au lendemain de la mort tragique de leur fille, massacrée par son petit ami qui s’est fait justice après avoir fusillé sa mère jalouse, les Mc Dowd, paysans un peu frustes, se voient traqués par la journaliste Hetty Fortune et un collègue non moins avide de retracer la “story” de manière plus saignante et “parlante” dans leur magazine à scandale. Anecdote policière ? Bien plus que cela: plongée soudaine dans les aléas abjects du vampirisme médiatique.

Jusque dans les situations les plus scabreuses (car il a le sens, comme un Reiser, en plus distingué, du tragi-grotesque des vies les plus banales), Trevor se garde de juger, de moraliser, de railler ou de sangloter entre les lignes. Il regarde la vie comme elle est, sans dorer la pilule. Mais son regard est plein d’humanité, et lire Trevor a cette vertu rare, en définitive, de nous rendre à notre tour un peu plus poreux et donc plus humains...

William Trevor. Hôtel de la lune oisive. Traduit de l’anglais par Katia Holmes. Phébus, 230p.