Si l’alpinisme n’a guère inspiré de chefs-d’œuvre, en matière littéraire, il compte nombre d’écrits très estimables, au nombre desquels le dernier roman de Jean-Christophe Rufin ajoute la dimension d’une belle initiation amoureuse.

Si l’alpinisme n’a guère inspiré de chefs-d’œuvre, en matière littéraire, il compte nombre d’écrits très estimables, au nombre desquels le dernier roman de Jean-Christophe Rufin ajoute la dimension d’une belle initiation amoureuse.En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Si l’alpinisme n’a guère inspiré de chefs-d’œuvre, en matière littéraire, il compte nombre d’écrits très estimables, au nombre desquels le dernier roman de Jean-Christophe Rufin ajoute la dimension d’une belle initiation amoureuse.

Si l’alpinisme n’a guère inspiré de chefs-d’œuvre, en matière littéraire, il compte nombre d’écrits très estimables, au nombre desquels le dernier roman de Jean-Christophe Rufin ajoute la dimension d’une belle initiation amoureuse.

Le Rêveur solidaire (20)

Le Rêveur solidaire (20)

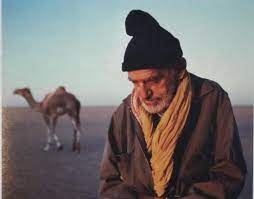

À propos de Théodore Monod, militant increvable du combat anti-nucléaire et de la défense de l’environnement, rencontré après ses entretiens avec Jean-Philippe de Tonnac.

« Les occasions de nous émouvoir ne manquent pas et pourtant rien ne nous a vraiment touchés. Ni les mises en garde répétées des hommes de science, des intellectuels, des miliants de toute conviction à propos de la situation jugée préoccupante où nous ont jetés nos sociétés de consommation et de profit - ces monstres froids que nous envions avec tant de zèle ! - ; ni les mauvaises nouvelles dont se délectent nos quotidiens et qui sont le temps fort du journal de 20 heures, lorsque nous partageons ensemble le grand festin de souffrance et de morts ; ni les menaces qui se rapprochent de nos cités, de nos maisons et bientôt de nos vies et qui nous laissent poursuivre, imperturbables, le même sillon, la même ornière, comme les aveugles de Brueghel, ni même le témoignage de ceux qui ont marché sur la terre, aventuriers d’un monde bientôt perdu, et qui répètent à l’envi notre devoir de protéger cette incroyable oasis échappée des ténèbres ; ni cette accumulation de faits, de preuves, d’images, de livres qui ajoutent encore et encore au poids de notre indifférence. Comme un manteau de plomb sur nos épaules ».

Une invisible main, à chaque fois que je désespère de notre pauvre espèce, me ramène aux sages qui en font l’honneur et qui ont toujours été des porteurs de lumière, et ce soir c’est vers un petit livre vital de Théodore Monod que je suis revenu, simplement constitué d’entretiens avec Jean-Philippe de Tonnac, paru en 1999 et intitulé Révérence à la vie.

Savant naturaliste et grand esprit ouvert à toutes les spiritualités quoique éduqué dans la rigueur protestante la plus ferme, Théodore Monod était le marcheur du désert le plus soucieux du sort des habitants de la planète, citoyen du monde et affilié à une trentaine d’associations réunissant les femmes et les hommes de bonne volontés du tournant de siècle, non sans critiquer les idéologies politiques et religieuses – c’était une sorte de chrétien qui se disait mécréant tout en restant fidèle au Christ, dont il ne croyait pas à la nature divine mais récitait les Béatitudes par coeur tous les matins, et je n’en finis pas de revenir à cette page de ses entretiens où il cite le mystique soufi andalou Ibn Arabi en nous rappelant sa propre conviction que la foi est « une montagne unique que nous gravissons les uns et les autres par des sentiers différents », telle étant la parole d’Ibn Arabi : « Mon cœur est devenu capable de toutes les formes. Une prairie pour les gazelles, un couvent pour les moines, un temple pour les idoles, une Ka’ba pour le pèlerin, les tables de la Torah, le Livre du Coran. Je professe la religion de l’Amour, et quelque direction que prenne sa monture, l’Amour est ma religion et ma foi ».

Belles paroles citées par un idéaliste coupé des réalités de ce monde ? Tout au contraire, Théodore Monod avait tellement les pieds sur terre et se trouvait si fort attaché à celle-ci que chaque année il participait au jeûne de protestation devant le poste de commandement de l’armement nucléaire français pour manifester, avec une poignée d’irréductibles de sa trempe, son refus total et définitif de la bombe atomique en mémoire des 220.000 victimes d’Hiroshima et Nagasaki.

« La bombe atomique est la seule arme qui attaque une population dans son avenir biologique et physiologique, » rappelait Théodore Monod, et je ne trouve rien de mieux à l’instant que de recopier mot à mot l’avant-propos à Révérence à la vie pour faire pièce à la dernière décision, combien symbolique de quel aveuglement général, de l’ubuesque président américain.

« Pourquoi laissons-nous faire ? Et pourquoi l’espèce humaine disparaîtra-t-elle demain sans avoir quitté son lit, son ordinateur alors que les Cassandres maculaient partout l’horizon d’un noir épais, poisseux, sans étoile ? N’y a-t-il rien à faire et faut-il se résoudre à penser que les Français, que les Terriens dans l’ensemble, pour reprendre le mot de De Gaulle, sont des veaux ? Des veaux qui répéteraient après Hiroshima, après Tchernobyl : « Après nous le déluge ! »

Et je finirai de citer Théodore Monod en me rappelant une dernière conversation – il est décédé en novembre 2000 à l’âge de 98 ans – où je lui demandai comment il voyait l’avenir de la planète, à quoi il m’avait répondu qu’il estimait que probablement, faute de réagir, notre espèce disparaîtrait, au contraire d’insectes mieux adaptés à la survie…

Du moins le vieux sage pariait-il encore, dans Révérence à la vie, pour un sursaut salutaire auquel peut-être nous assisterons avant le « déluge » :

« Avec une lenteur exaspérante, l’homo sapiens s’hominise et gagne en conscience ce qu’il est censé perdre en barbarie. Au sortir de la nuit ancestrale, ce primate doué de raison découvre effaré l’étendue des dégâts qu’il a causés, la liste des crimes dont il s’est rendu responsable, la gravité des décisions qu’il a prises et qui hypothèquent son avenir. Et ce spectacle d’un jardin dévasté le bouleverse. Qu’un traitement semblable ait été infligé à cette planète errante autour de son étoile lui semble relever de la plus absolue méprise, Comment avons-nous pu salir ainsi l’avenir ? Comment me suis-je rendu à mon tour complice de cela ? Et cette prise de conscience qui intervient si tard, au moment où nos sociétés sont déjà otages du nucléaire pour les dizaines de milliers d’années prochaines, appelle pourtant notre reconnaissance et nos espoirs »…

Théodore Monod. Révérence à la vie. Conversations avec Jean-Philippe de Tonnac. Grasset, 1999.

À propos du splendide roman épique et poétique de David Fauquemberg: Bluff, du nom d’un port néo-zélandais du bout du monde, qui nous saisit dès ses premières pages, nous transporte - avec ses trois protagonistes pétris d’humanité -, dans un monde sauvage, par sa nature, et pénétré de sagesse ancestrale par sa culture qu’incarnent quelques anciens, sur fond de déclin mondialisé. Aperçu d’un ouvrage supposant un immense travail, suivi d’un entretien avec l’auteur.

Le Rêveur solidaire (14)

Pas besoin d’être accro à la mode des récits de voyages, ni de raffoler des romans de mer en général, ou de s’intéresser à la pêche à la langouste en particulier, pour se trouver immédiatement captivé par ce roman qui est moins d’évasion que d’invasion, nous prenant illico par la gueule, dès notre entrée dans l’Anchorage Café, sur le port de Bluff, où tout aussitôt nous sympathisons avec le Frenchie quadra qui vient de s’y pointer après 1000 kilomètres de marche solitaire, le vieux Maori à toison et moustache blanches qui a l’air d’être respecté par tous, et le titanesque Tahitien semblant de mèche avec celui-ci…

Pas besoin d’être accro à la mode des récits de voyages, ni de raffoler des romans de mer en général, ou de s’intéresser à la pêche à la langouste en particulier, pour se trouver immédiatement captivé par ce roman qui est moins d’évasion que d’invasion, nous prenant illico par la gueule, dès notre entrée dans l’Anchorage Café, sur le port de Bluff, où tout aussitôt nous sympathisons avec le Frenchie quadra qui vient de s’y pointer après 1000 kilomètres de marche solitaire, le vieux Maori à toison et moustache blanches qui a l’air d’être respecté par tous, et le titanesque Tahitien semblant de mèche avec celui-ci…

Comme dehors il «pleut froid» et que là-bas, au large, dans les «embruns glacés à vous tatouer la peau», c’est l’enfer de la tempête australe, autant s’envoyer une pinte de bière et faire plus ample connaissance avec le Frenchie, Sonny Rongo Walker, homme de mer et skipper d’un caseyeur au nom de Torua, et Tamatoa le colosse ramené en ces lieux de Tahiti par ledit Rongo qui, après trois pages, a déjà jaugé le Français , visiblement solide, avant de l’embaucher.

Et c’est parti avec ces trois équipiers qui nous deviendront aussi familiers que des personnages de forte trempe à la Cendrars – et je me suis rappelé aussi le Grec Zorba en voyant Rongo Walker se démener à la barre du Toroa au pic d’une hallucinante tempête sans cesser de chantonner ou de raconter de folles histoires, conjuguant action et poésie, vigueur combative et sensibilité fine.

Roman de mer, oui, comme Typhon de Joseph Conrad, roman de pêche aussi, comme Le vieil homme et la mer d’Ernest Hemingway : tel est Bluff. Mais à l’égal de ceux-là, roman symbolique, roman-fable impliquant les travaux et les jours des pêcheurs de Polynésie, navigateurs aux étoiles depuis des millénaires, roman initiatique aussi, pour le Frenchie évoquant immanquablement le double romanesque de l’auteur.

Un lien constant entre visible et invisible

La part du visible, dans ce roman, est aussi importante que celle de l’invisible. Le visible, c’est d’abord l’homme au travail dans un environnement élémentaire, et c’est un contrat de confiance. Or celle-ci suppose des compétences et une distribution hiérarchisée des rôles fondée sur l’expérience reconnue et non sur un pouvoir abstrait.

Le skipper a vingt ans de pratique derrière lui et des siècles de savoir accumulé sur la mer par ses ancêtres, jusqu’à son père et son grand-père qui ont dessiné les plans du Toroa. Le Tahitien Tamatoa, force de la nature peu causante mais d’une totale compétence dans sa partie, obéira au skipper par confiance, jamais trahie jusque-là. Et de même le jeune Français, dont les mains portent déjà les cicatrices de rudes pêches, vingt ans plus tôt, conquiert-il la confiance du skipper «sur le tas».

Le visible, c’est le travail sur le bateau perçu par le lecteur dans ses moindres détails, ledit travail s’inscrivant dans le contexte global de la mondialisation, qui exige certains quotas. On est pourtant ici loin du bluff des spéculateurs: dans le travail à mains nues des gens qui en vivent. Et le visible, c’est aussi, et avant tout, la mer et ses courants, le ciel et ses vents, la terre et ses falaises plantées de forêts et surmontées de pics et de glaciers, les fjords du sud aux airs paradisiaques en été que l’hiver austral transforme en pièges terrifiants - les lieudits Passe de l’Achéron ou Mâchoires de l’enfer ne sont pas là pour faire joli. Enfin il y a dans la mer toutes espèces de poissons et de crustacés, et dans le ciel toutes espèces d’oiseaux, créatures visibles qu’un lien invisible tient ensemble, lesté de sens par moult légendes et rituels.

L’épopée de la navigation aux étoiles

Du visible à l’invisible, il y a les chemins d’étoiles que les hommes ont appris à suivre depuis des millénaires. On sait que les navigateurs polynésiens ont découvert l’Amérique bien avant les conquérants européens à pistolets et pistoles, se guidant aux étoiles plutôt qu’au GPS. Leur saga, oubliée voire effacée volontairement par les colons, ressurgit ici et non seulement dans les récits de Rongo Walker mais au fil de quatre chapitres où monologuent de belles figures de la culture polynésienne.

Il y a d’abord Papa Marii, le sage qui, après un combat homérique, a pêché avec ses deux fils un marlin bleu géant devenu mythique, mais loin de s’en vanter il rend hommage au poisson : «Toi et moi on est liés – on est l’océan tous les deux».

Puis il y a le poète Hone, qui a écrit son premier poème à la mort de son père et rappelle que « l’art est d’une grande humilité », qui « ne prétend jamais être au-dessus du reste ». C’est lui qui dit que « le ventre d’une femme, c’est l’univers entier, les ténèbres où tout commence et tout s’achève», et lui aussi qui fustige le Blanc acharné à « ruiner les liens plutôt que de les préserver », pointe la férocité des colons français et la calamité nucléaire imputable au même Blanc prétendu civilisé : «Hiroshima, c’est l’endroit où il a commis son acte le plus fou : il a déchiré la fabrique de l’univers sans la recoudre après».

Il y a ensuite Mau le navigateur qui a été chargé de monter les «vieux chemins de la mer» aux contemporains d’Hawaii, qui émaille son discours de formules non moins saillantes telles : «Le chant est un bon outil, il taille la mémoire», ou «Si tu vois du plastique, des objets qui servent à rien, tu sais qu’il y a des hommes, ou encore «Si tu sais lire l’océan, tu vas jamais te perdre. Tout ce que tu dois savoir, l’océan te le dit. Le Parler de la Mer, faut une vie pour le comprendre ».

Contre le bluff vulgaire du monde actuel

Malgré tout le respect que David Fauquemberg voue à ses protagonistes polynésiens et à leur culture, il n’en idéalise pas la réalité, pas plus que les sages ne le font d’ailleurs. Prêtant à ceux-ci un langage parlé sans apprêts, il se fait l’écho du jugement lucide de Rongo sur la nouvelle génération («Nos jeunes Maoris et les cousins du Pacifique, c’est picole, fumette et baston » autant que sur le Pakea (le Blanc), estimant que « s’approprier le bien d’autrui » résume sa mentalité.

De surcroît, la grande leçon de ce roman au dénouement mélancolique, et qui en fait la grandeur universelle, repose non pas sur l’exaltation d’un super-héros écologiquement cordect mais sur une capitale erreur de choix du skipper maori, au moment crucial de sa dernière pêche, à la fois miraculeuse (il a deviné la grande migration des langoustes) et catastrophique, par excès d’orgueil (l’hybris fameux des Anciens), pour avoir négligé de regarder le ciel et « tenté le diable pour la première fois ». Grandeur et misère de la condition humaine, et telle est la vie aussi bien, qui veut que Rongo reconnaisse ses limites avant de revenir à son île originelle, en phase avec les oiseaux migrateurs et «au bout du rouleau» à l ‘instar du Toroa…

Mélancolique elle aussi mais ouverte, la conclusion du roman est apportée par Tevake, autre navigateur fameux en Océanie, qu’on imagine filant une dernière fois entre la mer et le ciel (« là où je vais il n’y a pas d’île »), à la fois désenchanté devant l’évolution du monde actuel et rappelant quelques vérités ancestrales diamétralement opposées au bluff hideux des kleptocrates dominant le monde : «Naviguer, c’est être attentif, garder les yeux ouverts en grand, sentir plus fort. Si seulement on mettait le même soin à tout dans la vie». Ou cela de vital pour nous tous aujourd’hui : «Remplis-toi d’amour pour la terre, pour le ciel et la mer. Alors seulement tu pourras t’y aventurer. Si tu as du respect pour elle, la nature t’aimera »…

Entretien avec David Fauquemberg

Entretien avec David Fauquemberg

Né dans le bocage normand en 1973, installé à Granville depuis 2008, David Fauquemberg est un bourlingueur des quatre vents qui n’aime pas trop qu’on le classe «écrivain-voyageur». Entré en littérature en 2007 après un long séjour en Australie, avec le récit Nullarbor immédiatement consacré par le prix Nicolas-Bouvier, il alterne les reportages (pour les revues XXI et Long cours, notamment) et les travaux de traduction ou les collaborations à divers guides de voyage. Fondés à chaque fois sur une immersion préalable dans les milieux évoqués, ses romans ultérieurs, de Mal tiempo en 2009, dont la figure centrale est un boxeur cubain, à Manuel El Negro, en 2013, plongeant dans l’univers du flamenco andalou, relèvent d’une expérience existentielle intense jamais bornée au premier degré du reportage ou du témoignage. La transposition romanesque brasse plus large et plus profond encore dans la maëlstrom verbal de Bluff, ouvrage de tisserand-poète du langage qui appelait quelques éclaircissements…

- Qu’est-ce qui vous a attiré en Océanie ?

Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu des rêves d’Océanie. Il faut dire que j’ai grandi dans le bocage normand. Des haies d’arbres partout, l’horizon à cent mètres, la lumière étouffée : j’avais envie de large. Adolescent, je lisais les grands récits de mer, Stevenson, Slocum, Melville ou Moitessier, et l’immensité du Pacifique, sa beauté, sa fureur parfois, me fascinaient. Ce n’est pas un hasard, donc, si mon premier roman, Nullarbor (2007) se déroulait en Australie, entre campagne de pêche féroce sur l’océan Indien et errance dans une communauté aborigène du Kimberley.

Vue d’ici, l’Océanie est un vaste mystère. Passées quelques images faciles, forcément superficielles, on ne sait presque rien de ces îles éparpillées, et encore moins des hommes qui les peuplent, de leurs cultures, de leur expérience du monde. C’est véritablement le « continent invisible » dont parle Le Clézio. D’ailleurs, hormis les ethnologues et les anthropologues – dont les gens du Pacifique dénoncent volontiers l’approche trop rigide, trop occidentale pour tout dire, et donc déformante –, qui écrit aujourd’hui sur cette région du monde ? On continue partout de citer Melville, Segalen ou Loti, qui ont pourtant une vision pour le moins éculée des peuples océaniens, de leurs cultures, de la colonisation particulièrement brutale dont ils ont été victimes. On célèbre Gauguin, qui en Polynésie a plutôt laissé le souvenir d’un satyre repoussant, dont l’œuvre donne en outre une image faussée de la femme polynésienne…

Comme toujours, en se rendant sur place, en prenant le temps d’écouter les hommes, de sentir les lieux, les manières, on découvre tout autre chose. Dès mon premier voyage en Polynésie, à Tahiti d’abord puis aux Tuamotu, en 2011, j’ai compris que la fréquentation de ce monde méconnu m’enrichirait comme homme et comme écrivain. La manière harmonieuse qu’ont les Polynésiens d’habiter leur environnement et de vivre la mer, les valeurs profondes qu’ils défendent, la présence marquée des ancêtres et des morts dans la vie quotidienne : tout cela résonnait en moi. Et aussi l’importance des histoires, le soin avec lequel chacun les tissait. « L’histoire que tu racontes, elle dit qui tu es » – j’ai souvent entendu cela dans le Pacifique. Dès ce premier voyage, j’étais pris : il fallait écrire un roman sur l’Océanie, celui que j’aurais aimé lire. Albert Wendt, le grand écrivain et penseur d’origine samoane, remarque dans son essai Vers une nouvelle Océanie que les archipels du Pacifique, leurs cultures et leurs visions du monde sont si fabuleusement riches que seule l’« imagination en vol libre d’un poète » peut espérer, non pas les embrasser dans leur totalité, mais recueillir « un peu de leurs contours, de leur plumage et de leur douleur ». C’est le but que je m’étais fixé au départ.

- Quelle a été la genèse de votre roman ?

Pendant plusieurs années, j’ai voyagé intensément dans tout le Pacifique. J’ai séjourné aux Fidji, aux îles Samoa, j’ai parcouru Rapa Nui/l’île de Pâques à pied – une expérience très forte. Une résidence de six mois en Nouvelle-Zélande m’a permis d’en parcourir tous les recoins, de passer beaucoup de temps dans les communautés maories isolées, à l’écart des grandes villes. Je suis retourné en Polynésie Française, en immersion dans des familles polynésiennes, à Raiatea, à Huanine. J’ai embarqué sur un cargo qui faisait la tournée des îles Australes, avec une escale à Rapa, une île fascinante, l’une des plus isolées qui soient – un bateau tous les deux mois, aucune piste d’atterrissage. Partout, j’ai été accueilli avec chaleur et courtoisie. J’ai recueilli mille histoires, lu beaucoup au retour – les grands auteurs du Pacifique (Albert Wendt, Epeli Hauʻofa, Patricia Grace, Keri Hulme, Chantal Spitz…), des essais, des ouvrages d’histoire, des précis de navigation –, épuisé la filmographie disponible sur la région, visionné des milliers d’heures de vidéos…

Très vite, la navigation aux étoiles, cet art ancien, d’une grande complexité, qui a permis aux gens du Pacifique de peupler l’immensité du Pacifique à bord de leurs pirogues doubles, s’est imposée comme un thème central du roman à venir. La figure de Mau Piailug, ce navigateur des îles Carolines, en Micronésie, m’a tout de suite captivé. Dans les années 1970, il était l’un des derniers à maîtriser encore cet art ancestral de la navigation, il a eu la générosité de le transmettre à des dizaines de disciples, d’Hawaii à la Nouvelle-Zélande. Mau racontait que son grand-père l’avait initié, petit, en le traînant au large derrière sa pirogue, attaché au bout d’une corde. « Ainsi, expliquait Mau, tu deviens la vague. Et quand tu es la vague, tu es navigateur. » La vision du monde qu’exprime cette pratique de la navigation, les valeurs sur lesquelles elle repose, tout cela constituait pour le romancier que je suis un matériau extraordinaire. J’aime ces activités humaines qui, tout en étant solidement ancrées dans la réalité, ont quelque chose d’immédiatement métaphorique, d’universel aussi. C’était le cas de la boxe dans Mal tiempo, du flamenco dans Manuel El Negro – la navigation aux étoiles, et la pêche à la langouste dans les fjords hostiles du sud de la Nouvelle-Zélande, ont cette fonction-là dans Bluff.

- Comment avez-vous travaillé ? Quels ont été les problèmes que ce roman vous ont posés ?

Après ces années de voyage, c’est muni d’un océan de notes, d’esquisses et de projets d’histoires, de monologues, de scènes, que je me suis mis à l’écriture proprement dite, à l’été 2016. Un processus de création qui a duré toute une année, à plein temps, avec une grande densité, une intensité de travail très particulière. J’ai eu la chance d’obtenir une résidence de six mois dans un lieu idéal pour ce projet-là : l’ancien sémaphore du Creac’h, perdu sur la pointe ouest de l’île d’Ouessant, face à l’océan. La solitude absolue, au milieu des éléments, et une qualité de concentration et de rêverie mêlées que je n’avais jamais connue. « Bluff » est né là, et j’y ai écrit les deux tiers du roman avant de l’achever entre Normandie et Louisiane.

Je me suis lancé dans ce projet, comme pour mes romans précédents, sans a priori sur l’histoire, ni sur les thèmes, les personnages : j’ignorais même, au départ, où l’histoire allait se dérouler, quels en seraient les acteurs et l’intrigue. Après un ou deux mois de tâtonnements, le motif central s’est imposé : un Français anonyme arrive à pied, en plein hiver, au port de Bluff, à l’extrême sud de la Nouvelle-Zélande, et embarque pour une campagne de pêche à la langouste dans les parages tempétueux du Fiordland, avec le capitaine maori Rongo Walker, et son second, le colosse tahitien Tamatoa. J’avais d’autres histoires en tête, des voix plutôt, celles de personnages réels, grandes figures du Pacifique, tous disparus – le légendaire pêcheur de Tahiti, Papa Marii ; le grand poète maori Hone Tuwhare ; les maîtres navigateurs micronésiens Mau Piailug et Tevake.

L’idée s’est très vite imposée que ce roman océanien devait être un archipel, et que les vivants et les morts devaient s’y côtoyer d’une manière ou d’une autre – j’ai toujours tenu à ce que la forme de mes romans, leur construction, leur style, découlent naturellement, ou remontent plutôt, de leur sujet, du microcosme où l’histoire se déroule. Pour le dire autrement, j’ai la conviction que la forme et le fond sont les deux faces d’une même pièce. C’est en tout cas ce que je vise. L’histoire de pêche qui forme l’ossature de Bluff est ainsi ponctuée de quatre monologues composant comme un chœur d’anciens, qui offre à ce récit central une forme de résonance, une profondeur d’ordre spirituel. Le défi était là : faire tenir ensemble ces voix, toutes ces sensations, ces émotions, ces brins d’histoires récoltés au fil de mes voyages. Mais cela s’est fait assez naturellement, sans heurts. J’avais beaucoup travaillé en amont, dans la profondeur, pour préparer ce roman. Je me suis simplement appliqué à rester le plus fidèle possible à ce que je savais de la Polynésie, c’est-à-dire à ce que j’y avais vécu, ressenti, appris. Le romancier portugais Antonio Lobo Antunes a écrit quelque part : « Un bon roman est comme un organisme vivant qui a ses lois propres ». Dès lors, tout le travail consiste à laisser le livre s’écrire seul. Ne jamais chercher à en imposer, s’effacer plutôt derrière ses personnages. Bouvier le savait bien : la littérature est un « exercice de disparition ».

- Vos protagonistes, le Maori et le Tahitien, ont-ils des «modèles» dans la réalité, ou relèvent-ils de la pure fiction ?

- Rongo Walker et Tamatoa sont des êtres de fiction. Mais ils s’inspirent évidemment de la réalité, d’hommes que j’ai eu la chance de côtoyer en Polynésie : pour moi, l’imagination n’invente rien, elle ne sait que recombiner des émotions, des faits, des sensations. Mais dans mon expérience, les grands personnages romanesques sont plus réels, souvent, que les gens qui m’entourent. On connaît l’anecdote du soir où Balzac, discutant politique avec quelques amis, leur déclare soudain : « Parlons de choses réelles, parlons d'Eugénie Grandet… »

À l’inverse, les personnages « réels » de Bluff – à peu près tous les autres, et notamment les quatre grands anciens dont les monologues rythment l’histoire – sont tout aussi imaginaires, tout aussi romanesques qu’eux…

David Fauquemberg. Bluff. Stock, 334p.