À peine un accroc dans le ciel

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

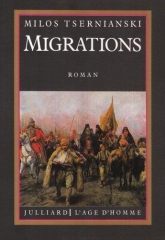

Avec ses Séquences mortelles, le maître californien du thriller d’investigation aborde les thèmes très actuels de l’industrialisation et du trafic illicite des tests d’ADN, entre autres méfaits de prédateurs sexuels en réseaux sur le Darknet. Effrayant et captivant à la fois…

C’est un étrange paradoxe qui fait que, parfois, ce soit dans le plus noir que nous trouvions le réactif à un moment de déprime, j’entends : dans la littérature la plus noire; et je me rappelle alors tel soir de blues juvénile où j’étais prêt à me jeter au lac, dont quelques pages des Nuits difficiles de Dino Buzzati me firent soudain rebondir, ou telle descente aux enfers à la lecture de J’étais Dora Suarez de Robin Cook d’un effet tonique non moins inattendu, comme m’ont revigoré les nouvelles insoutenables du recueil Catastrophes de Patricia Highsmith, juste avant de la rencontrer dans sa maison de sorcière des bords de la Maggia où elle m’avoua qu’elle avait renoncé à la télé par crainte du sang, elle qui ne portait pas non plus le «polar» en haute estime – autre paradoxe !

Or je me demande à l’instant, après avoir été scotché par la lecture du dernier thriller de Michael Connelley où surabondent les turpitudes humaines, à quoi tient ce goût pour le noir chez quelqu’un d’aussi naturellement optimiste voire débonnaire que je le suis ? Est-ce un penchant morbide ? Nullement. Une façon de cynisme ou de délectation maussade ? Pas non plus. Non : je crois que c’est une histoire d’enfance. Cela tient sans doute au besoin de l’enfant d’entendre, à l’orée de la forêt de sa nuit, d’affreux contes qui lui permettent d’apprivoiser les présences mauvaises qui rôdent alentour : Cependan il n’y a pas que ça : il y a aussi le fait que le noir exprime les choses telles qu’elles sont, les causes et les conséquences.

L’esprit de conséquence des enfants

Les enfants ne vous laissent aucune chance lorsque vous leur racontez des histoires: ils sont conséquents. Mais ils peuvent l’être à la fois en victimes virtuelles et en bourreaux réels, comme le sont les enfants du Rat de Venise de Patricia Highsmith, qui ne peuvent même pas imaginer les conséquences du fait qu’ils aient crevé un œil et coupé deux pattes à un rat passant par là dans la mesure où ils pensent déjà comme des adultes.

Or Patricia Highsmith, qu’on croit si cruelle mais qui a peur du sang à la télé, réagit en enfant conséquent quand elle se met à la place du rat vénitien martyrisé par un groupe d’enfants, et fait réagir le rat en rat, qui mange donc au passage la moitié du visage d’un joli poupon simplement du fait que celui-ci dégage la même odeur humaine que ses bourreaux. C'est comme ça: le monde est comme ça. L’enfant, comme l’animal sauvage en constante alerte de défense, est réaliste, et c’est pour exorciser sa peur qu’il aime les contes effrayants et en redemande, comme il apprécie les histoires de justiciers à proportion de son goût pour la justice; et tels sont me semble-t-il, des auteurs tels que Patricia Highsmith et Michael Connelly, dont le réalisme se fonde sur l’effroi que suscite le sang et la violence, la révolte contre l’injustice et la compassion pour les victimes. Ceci dit pour distinguer, aussi, les auteurs «noirs» aussi conséquents que des enfants par rapport aux réalités de la violence et de l’injustice, de ceux qui, par complaisance morbide ou cynique recherche du lucre et de la gloire, flattent nos plus bas instincts en noircissant gratuitement la réalité.

L’enfer de la cité des Anges

D’aucuns estiment aujourd’hui (et d’aucunes, pour le dire en bonne équité inclusive) que l’Internet est un enfer et le journalisme un métier de putes. Ces préjugés aident à supporter la réalité en se la masquant, mais sont moins intéressants que celle-ci, Internet et «journaleux» compris. Les lectrices (et lecteurs, puisque certains mecs lisent aussi un peu) de la trentaine de livres de Michael Connelly, journaliste d’investigation passé au roman dans le foulée d’un James Ellroy, ont exploré, grâce à l’inspecteur Hieronymus Bosch (Harry pour les dames), toutes les strates d’un conglomérat urbain de quelque 10 millions d’âmes multipliées, comme en miroir, par le truchement numérique d’Internet. Tous les milieux de la nébuleuse sociale de Los Angeles leur sont ainsi devenus familiers, autant que les lieux géolocalisés par les noms de Mulholland Drive ou de la Valley, d’Echo Park ou du Civic Center, entre mille autres sites soleilleux ou sordides, et mille personnages bien silhouettés, mille situations renvoyant à mille dossiers de crimes résolus ou en attente de l’être; et l’on circule dans ce dédale en retrouvant parfois de « vieilles connaissances » comme il en va dans ces Séquences mortelles qui renvoient au mémorable Poète alors que Bosch s’est retiré et que le journaliste Jack McEvoy reprend du service au double titre de correspondant d’un site internet de défense des consommateurs et, soudain impliqué dans un crime dont il est accusé, d’enquêteur de plus en plus engagé.

De l’implication à l’explication

En quoi le romancier se distingue-t-il du journaliste ? Disons en gros que celui-ci pratique une certaine technique, tandis que celui-là tend à un certain art. Sans placer forcément l’un plus haut que l’autre, l’on pourrait dire que le premier est plutôt dans l’implication subjective, quitte à donner raison à tous ses personnages, et le second dans l’explication objective, sans exclure la plus large compréhension. Or Michael Connelly, romancier «balzacien», participe des deux espèces, sans avoir certes le génie universel de l’auteur d’Illusions perdues (je cite ce titre parce que je suis en train de relire ce roman prodigieux éclairant, notamment, la naissance du journalisme contemporain, et en juge donc « sur pièces ») mais avec une curiosité non moindre et une intelligence de la société actuelle qui nous a éclairés sur les névroses collectives et les psychoses individuelles de celle-ci, où la technologie de pointe va de pair avec les «vieux démons» de notre espèce et l’ambivalence du progrès - ainsi des nouveaux « outils » de l’Internet et du test ADN apparaissant, dans Séquences mortelles, sous leur double aspect positif et négatif.

Côté «vieux démons», Michael Connelly s’est livré, romancier, à une sorte de « copy cat » du drame vécu par son pair Ellroy (jamais remis du meurtre de sa mère), en imaginant le même traumatisme vécu par Harry Bosch, tandis que le journaliste amorçait son immense enquête sur tous les aspects de la criminalité, de la justice en fonction, de la corruption, de la misère sociale ou morale, des faux semblants hollywoodiens ou de la prostitution banalisée sur Internet qui alimente une industrie pornographique des plus juteuses en cette galaxie urbaine à réseaux mondiaux, etc.

Dans Séquences mortelles, les multiples observations accumulées par Connelly sur les utilisations frauduleuses de la technologie aboutissent à une forme de criminalité particulièrement sophistiquée, qui joue sur l’utilisation des réseaux sociaux et l’accès facilité aux tests ADN répondant à une nouvelle demande « sociétale » de curiosité généalogique intensive.

Comme chacune et chacun l’a constaté au fil des enquêtes de l’inspecteur Bosch, les analyses d’ADN ont représenté, lors des dernières décennies, un apport majeur dans l’élucidation des enquêtes policières, permettant de conclure des affaires non résolues. Mais ce qu’on découvre ici, qui profite d’une zone grise du point de vue légal, c’est un trafic de données hautement confidentielles lié à un profilage numérique de «proies», qui permettent à des prédateurs sexuels, voire à de tueurs, de tendre des pièges via Internet.

Plus précisément, en l’occurrence, un biologiste misogyne et un hacker s’associent pour livrer des femmes à la vindicte d’un nouveau groupe social d’ «incels» - célibataires involontaires dont les déboires sexuels alimentent leur haine du sexe dit faible – en se servant de leur accès aux laboratoires d’analyses, divulguant ensuite leurs listes de « cibles » par le truchement d’un site du Darknet auquel accède un tueur en série connu sous le pseudo d’Écorcheur… Les premiers opposent, à l’hashtag Metoo, celui d’Ellesleméritaient, et le second, figure démoniaque et sans nom, est pour ainsi dire «agi»par son instinct vengeur de probable enfant maltraité, à l’image du rapace du même nom qui tord le cou de ses proies d’une façon analogue.

Si l’aspect documentaire de ces Séquences mortelles vaut déjà le détour, c’est une autre composante, à la fois très noire et très chargée du point de vue des affects d’empathie, qui nous captive ici comme dans la plupart des romans de Michael Connelly, avec un protagoniste qui lui ressemble comme un frère, journaliste-romancier passant finalement du laptop au podcast, donc très «en phase » avec son époque comme voudrait l’être, n’est-ce pas, le média indocile BPLT…

Michael Connelly, Séquences mortelles. Traduit de l’anglais (USA) par Robert Pépin. Calmann-Lévy / Noir, 432p. 2021.

Patricia Highsmith, Le rat de Venise, Catastrophes et autres titres, Chez Calmann-Lévy et au Livre de poche.

À propos de Jette ton pain d’Alice Rivaz

Très lente remémoration du vécu par l’écrit, qui fait songer à Tchekhov pour l’émotion et à Proust pour la façon d’adhérer au flux du temps au gré de longues phrases tout en méandres et en retours amont, le dernier roman d'Alice Rivaz, Jette ton pain, réserve au lecteur un véritable envoûtement, tenant à la fois à la musique du texte, parfaite sublimation d’une lancinante souffrance, et à la densité existentielle de son contenu.

« On écrit parce qu’on s’enfonce et qu’on ne peut plus aller nulle part », écrivait Tchekhov à Maxime Gorki vers la fin de sa vie. À ces mots font écho ceux que cite Alice Rivaz en exergue de la deuxième partie de Jette ton pain, tiré du journal d’Eugène Dabit : « Au fur et a mesure qu’on avance dans la vie, le chemin se rétrécit, il n’en est plus qu’un : le sien, sans qu’il soit possible d’aller à droite ou à gauche ».

Or ces deux thèmes de l’implacable resserrement d’une destinée et du recours à l’écriture pressenti comme vital, constituent précisément les deux courants de fond de l’ouvrage.

Tout le livre se donne comme un prélude aux écrits à venir de Christine Grave, qui n’accède qu’à la dernière page à la liberté de réaliser enfin son rêve lancinant, à l’accomplissement d’une sourde nécessité («car, après moisson finie, blé vanné et engrangé, vient le moment de moudre le grain, puis de pétrir et cuire son pain, quitte a jeter « ce pain sur la surface des eaux », selon la parole de la Bible si belle et si énigmatique»).

Cela étant, le présent récit se développe lui-même bien au-delà de l’expérience morcelée de la protagoniste, dans le temps « pur » de la création littéraire, à égale distance entre la trop froide objectivité et la complaisance intimiste – d’où ce mélange de netteté dans l’analyse et de flou poétique, de lucidité et de tendresse, qui est d’ailleurs le propre d’Alice Rivaz.

De la même façon, l’auteure de La paix des ruches, de Comptez vos jours ou de L’alphabet du matin, ne fait que reprendre des thèmes maintes fois traités –mais n’est-ce pas le lot de tout écrivain cherchant dans l’écriture une réponse aux quelques questions insoluble que lui pose l’existence ?

Le poids des bons sentiments

Comme la lecture de Mars de Fritz Zorn à pu nous le rappeler tout récemment, il est des apparences, dans la société propre-en-ordre que nous connaissons, dont le moins qu’on puisse dire et qu’elles sont trompeuses. À cet égard, l’une des observations les plus perspicaces de Zorn nous montre comment, à l’enseigne des bons sentiments, s’exerce parfois une insidieuse tyrannie dont certains individus feront les frais. Ainsi, dans son cas, le conformisme étroitement borné de ses parents – de riche bourgeois zurichois, notons-le pour mémoire – se présente-t-il sous les dehors de l’harmonie la plus souriante. Si l’on dit bonjour à tout le monde dans le quartier, ce n’est pas par cordialité, mais parce que de l’omettre serait mal jugé. De même se montre-t-on de temps à autre à l’église, dont on n’aurait pas l’idée de critiquer l’institution, alors qu’on ne croit pas le moins du monde en Dieu, ou encore se contente-t-on de taxer de « compliquées » toutes les choses qui risqueraient de faire réfléchir ou plus précisément de rompre la belle ordonnance de telle enclave angélique.

Pour ce qui concerne Christine Grave, il en va certes tout autrement. Contrairement à Froitz Zorn, elle a toujours senti, toujours aimé à sa façon. Même si son père, le Dr Grave, ne voit en le piano qu’un « art d’agrément », autant dire un caprice, elle a conscience de ce que représente vraiment, pour elle, la musique. Parallèlement, en dépit des recommandations de sa mère, qui la pousse à devenir l’épouse de tel jeune homme bien-sous-tous-rapports dont elle est aimée, s’obstine-t-elle, parce qu’elle ne le lui rend pas, à n’en faire qu’à sa tête et selon son cœur, quitte à en souffrir la première.

Néanmoins, c’est également par les bons sentiments – et sans doute fondés sur une véritable générosité, en tout cas sur une conception plus sincère de la charité que ce n’est le cas dans le milieu de Zorn – qu’elle se fait « piéger ». Il est vrai qu’elle y contribue notablement, à la fois par manque de caractère et parce qu’elle craint de faire de la peine à des êtres qu’elle aime. Toujours est-il que les années passent, qui ne connaissent, elles, aucune pitié. Or, que reste-t-il de ce qu’elle a vécu ? Cela ne se résume-t-il qu’aux angoisses qui l’arrachent prématurément à la paix du sommeil, une nuit après l’autre ? Et les petits carnets qu’elle tient jalousement serrés dans un coffre ne sont-ils pas que vaines est « paperasses » à liquider, comme sa mère le lui conseilla plus d’une fois ?

Au centre de la roue

Lorsque commence son récit, telle nuit de décembre d’où elle peut déjà évoquer « l’autre bout de la vie », bien qu’elle n’ait guère que 56 ans, Christine Grave se trouve encore dans la situation qui aura marqué son destin, semblable à cet égard au sort d’innombrables autres femmes: la dépendance. Après s’être toujours comportée en « bonne petite » à l’égard de ses parents, même si elle a grandement déçu les espérances professionnelles que son père a placées en elle, la voici chargée de veiller jour et nuit sur sa mère, de plus en plus mal portante depuis son veuvage, et maintenant menacée de paralysie.

Quoi de plus normal, de la part de quelqu’un qui a bénéficié, en d’autres temps, maints « sacrifice », comme sa mère ne se fait pas faute de le lui rappeler ? Plus même, n’est-ce pas une sorte de privilèges, pour elle qui n’a jamais dû endosser les responsabilités d’une mère ou d’une épouse, de pouvoir ainsi se rendre utile ? Aussi bien l’éthique maternelle se réduit-elle à prôner que tout est vain qui ne vise pas à « rendre service à son prochain, à aider les plus déshérités que nous ».

Là-dessus, les méditations et les songeries de Christine ne la ramènent pas moins, irrépressiblement, à la « spirale quel parcourt inlassablement depuis qu’elle a pris conscience d’elle-même ». Dans ses carnets secrets, elle retrouve un autre aspect de sa constante dépendance, avec les motifs sans cesse repris de la présence ou de l’absence de l’homme aimé – il y en a trois qui ont compté dans son existence. En outre, tous les objets qui l’entourent sont reliés entre eux par les fils invisible de sa mémoire à elle. Aussi, en dépit de l’apparent disparate de ses sentiments, pressent-on la cohérence d’une vie intérieure dont l’écriture devrait rétablir l’unité.

« Je ne suis qu’une vieille orpheline à la recherche de trésors perdus », écrivait Alice Rivaz dans Comptez vos jouzrs. Et l’on voit ici, derechef, que cette quête s’est poursuivie sous une autre forme, le roman prenant le relais de la confession dont il module plus librement les thèmes.

Ce que sont ses « trésors perdus » ? Chacun en décidera à sa guise en assistant à la recomposition des images de cette vie, dont l’essentiel a décané dans les « vases profonds ».

Madame Grave eût-elle jamais pu comprendre que sa fille se rêve, immatérielle, comme une sorte de pure sensation voguant à la surface d’une mer paradisiaque ? Et le lointain Dr Grave, ou tel amant si peu attentif, ne se moqueraient-ils pas d’elle à l’instant de la voir se pencher sur la feuille blanche ? Comment savoir ? Chaque histoire n’a-t-elle pas diverses versions possibles; et chaque personnage ses aspects encore inaperçus ?

L’important n’est d’ailleurs pas là. De fait, comme il arrive que la seule question contienne la solution, le mouvement même du livre, sa respiration mentale et son bruissement nocturne, la souffrance qui se trouve comme exorcisée et les musiques y entremêlant leurs thèmes nous incitent à notre tour à quelque plongée au fond de nous-même. Tout cela que l’auteure suggère au reste en évoquant ce que représente les livres aux yeux de Christine, pour l’essentiel : « Ce qu’il lui reste après une lecture, c’est une saveur, une odeur, des couleurs, des images, des êtres, une sorte d’aura, ou encore un sentiment d’horreur ou de beauté, ou de pitié, ou tout cela à la fois, un grand désir de créer à son tour un univers. Un amour renouvelé des autres, le ravissement et l’angoisse d’être envie, la révélation de ce qu’elle est, mais aussi de ce qu’elle pourrait être»...

Alice Rivaz. Jette ton pain, Gallimard, collection blanche, 1979.

(JLK, La Liberté, 18 janvier 1980)

Venu tard à la littérature, mais consacré par de nombreux grands prix, l’écrivain alémanique, mort à l’âge de 91 ans en juin 2008, mérite d'être (re) découvert...

C’est une figure à la fois attachante, humainement parlant, et très importante du point de vue littéraire, son œuvre ayant connu ces dernière années un retentissement public croissant dans les pays de langue allemande (un Peter Handke l’a placé au premier rang des prosateurs contemporains), qui s'est éteinte à l’hôpital de Langenthal le 22 juin 2008.

À l'été 2007, au festival de Locarno, la présentation d’un beau film de Friedrich Kappeler, Das Wolkenschattenboot, préludait à la célébration du nonantième anniversaire de l’écrivain, né en 1917 à Niederbippe, dont les dernières années de la vie furent assombries par la mort de son épouse, à laquelle il consacra un petit livre très émouvant, Ob die Granatbäume blühen, à découvrir en traduction cet automne aux éditions Zoé. Suivant le couple durant plusieurs années, le cinéaste l’avait notamment accompagné en Russie, sur les traces de Tolstoï qui, dans l’œuvre de Meier, joue un rôle marquant. C’est d’ailleurs sous le signe de Guerre et paix que nous avions découvert, en 1989, ce superbe livre de Gerhard Meier intitulé Borodino (chez Zoé, dans une traduction d’Anne Lavanchy), faisant suite à L’Île des morts, premier volet de la trilogie (1987) complétée ensuite par la Ballade dans la neige, où apparaissaient deux vieux amis emblématiques, sexagénaires restés vifs d’esprit, dont le romancier a fait les messagers de sa dialectique : Baur le libertaire bien ancré dans la réalité, romantique d’action incarnant une Suisse à la fois réaliste et rebelle, et Bindschädler le rêveur, plus attiré par les songeries philosophiques.

A préciser, alors, que les débats des compères de Meier n’avaient rien d’académique. Lui-même était venu à la littérature sur le tard, à 54 ans, après première période poétique, une interruption due à la tuberculose et une carrière d’architecte puis de cadre d’usine. Sans trace de pédantisme, avec la bonhomie que manifestent souvent les écrivains venus à la littérature par la « vie pratique », tels un Pizzuto ou un Camilleri, Gerhard Meier développa par la suite son dialogue de Baur et Binschädler au-delà de la mort de Bindschädler, dans le village d’Amrain où demeurait Baur. Du petit village bernois à la Russie, et jusqu’en Israël où à l’île de Rügen chère au peintre romantique Caspar David Friedrich, le mémorable Terre des vents (Zoé, 1996), suivant la trilogie initiale, étendait la méditation de Baur en cercle concentriques de plus en plus larges.

« Aucune autre auteur suisse n’est aussi universel que Gerhard Meier », écrivait Peter Handke qui n’a visiblement pas lu Ramuz, tout de même plus ample dans son œuvre que le Bernois, sans parler de Gottfried Keller, Robert Walser oui Frisch & Dürrenmatt...

Mais Handke de préciser fort justement, au demeurant : « Il a une manière toute naturelle de parler de l’existence et de sa paix. La mort, la disparition des amis, la présence de l’épouse, le jour, la nuit, il est impossible de raconter cela sur un rythme rapide. Chez Gerhard Meier la lenteur n’est pas une idéologie mais un rythm,e respiratoire ».

Cette tranquillité, ce sérieux sans cuistrerie, cette façon d’aborder les « grandes questions » avec la fraîcheur d’esprit d’un jeune, cette grâce aussi de la phrase à longue et lente vrilles rappelant celle d’un Claude Simon, en moins abstrait, auront sans doute contribué à attirer un nombreux public à Gerhard Meier, dont l’œuvre lui survivra sans doute.