(Pour mes amis Rafik et Jalel)

Sur le départ on hésite, à tout coup, une dernière fois. On a la boule au ventre. On serait tenté de tout laisser tomber. On pense à l’emmerdement de tout voyage dans les pays à cabinets différents des nôtres. On pense à la chaleur, on pense aux voleurs (il n’y a que ça dans les autres pays), on pense à l’eau douteuse des pays de là-bas - et puis tout à coup ça y est, c'est reparti, le vieil homme est dépouillé, Aladin nous voici et Ferdine remet ça : « ça a commencé comme ça…

Et tandis que nous bouclons nos valises me revient le souvenir enchanté de Kairouan cette nuit-là, la première fois, cette nuit que j’étais tombé du ciel en reporter tout débutant, l’avion à hélices nous avait pas mal secoués, le nom de MONASTIR m’était apparu au-dessus des palmiers et maintenant c’était la route à cahots qui nous trimballait, enfin voici qu’au bout de la nuit noire tout était devenu blanc : c’était Kairouan aux mosquées, j’étais transporté, jamais je n’avais vu ça, c’était une magie éveillée, tous ces types en robes blanches et cette mélopée de je ne sais quelle Fairouz, ou quelle Oum Kaltsoum, tous ces appels tombés de je ne sais quels minarets et ces envolées, et sur les milliers de petits écrans de télé : ce même vieux birbe en blanc sorti la veille de l’hosto et qu’on me disait le père de tous - ce Bourguiba qui parlait à ses enfants ce soir-là…

Il paraît que ça s’est gâté en quarante ans, là-bas à Djerba, je ne sais pas, on verra, d’ailleurs ce n’est pas sûr qu’on s’y pointera, mais rien ne me rappellera plus, jamais, le parfum du printemps, la douce fraîcheur du printemps, la moelleuse suavité du printemps que celui de la fleur de jasmin dans les allées de Djerba…

°°°

Six mois après la Révolution du jasmin flotte toujours, en Tunisie, un parfum de liberté retrouvée dont tout un chacun parle et débat dans une sorte de joyeuse confusion qui me rappelle un certain mois de mai frondeur ; et comme au Quartier latin d’alors on y croit ou on veut y croire, on ne peut pas croire que ce soit un leurre, et d’ailleurs on va voter pour ça, cependant ils sont beaucoup à hésiter encore - pourquoi voter alors que tout se manigance une fois de plus en coulisses ? Et ceux qui y croient ou veulent y croire vont le répétant tant et plus : que l’Avenir sera l’affaire de tous ou ne sera pas...

Et là, tout de suite, sur les murs de l’aéroport et par les avenues ensuite, aux panneaux des places et sur la haute façade de l’ancien siège du Parti, voici ce qui sidère et réjouit Rafik le Scribe de retour au pays : que le Portrait omniprésent du Président n’y est plus, que cela fait comme un vide – qu’on n’attendait que ça mais que c’est décidément à n’y pas croire tandis que les gens répètent à n’en plus finir, genre Méthode Coué, que jamais, en tout cas, jamais on ne reverra ça…

Et dès le premier soir à La Goulette c’est la bonne vie retrouvée, la cohue de la rue et la bousculade populeuse, le jovial chaos des gens et des conversations aux terrasses où l’on continue de ne parler que de ça : de ce qui nous arrive et en adviendra, et c’est un régal de mets et de mots malgré l’anxiété qu’on sent mêlée aux libations – à la tablée du Scribe son frère le Conseiller Hafedh se livre à la plus fine analyse d’où il ressort que tout reste à faire et que rien n’est acquis, confiance et méfiance iront de pair et la soirée s’éternise entre frères humains.

On sait que c’est au Baron d’Erlanger, peintre délicat, que Sidi Bou Saïd doit le dominion établi de son bleu, sans pareil au monde si l’on excepte quelque ruelle ou quelque place de Séville ou des Cyclades, mais un tel ensemble, ici, du blanc chaulé et de cet extrême azur que surexaltent le violet ou le rouge et le blanc des bougainvillées et du jasmin, me paraît unique absolument, qui dépasse le pittoresque et le pictural pour devenir peinture sculptée ou architecture rêvée par un géomètre poète de la vraie races des bâtisseurs anonymes pour lesquels la beauté relève d’une seconde nature. On en reste sans voix.

Or, à ce bonheur avéré s’ajoute ces jours celui de voir les terrasses, au soir venant et à la nuit se faisant lentement sur la baie, occupées par des Tunisiens de tous âges et semblant goûter la jouissance du lieu plus tranquillement, au lieu de la meute ordinaire des roumis en pantelants troupeaux - et la nuit vient, on savoure son thé de menthe les yeux perdus jusqu’au Mont de Plomb, de l’autre côté des eaux scintillantes; et les amis s’attarderont longtemps encore à poursuivre sans discontinuer leur débat sur la vie qui va dans ce pays tout occupé de soi…

Avant cela nous nous étions perdus à travers la médina, dans la houle canalisée de la foule entre les hauts murs à loggias et moucharabiehs, étourdis par la touffeur des odeurs sucrées et des beignets, des parfums, des narguilés, et dans cette boutique où je m’étais arrêté pour faire l’achat d’une sacoche de cuir utile à l’attirail du plumassier, le prénommé Brahim, tout avenant avec sa dent manquante lui donnant quelque chose de médiéval, avait sorti son briquet pour me prouver que ce cuir-là n’était pas du vulgaire skaï et valait donc son pesant de dinars, et j’avais réduit sa mise de moitié, sur quoi Brahim m'ayant demandé quel avenir je voyais à son pays, je lui répondis comme au jeune douanier me le demandant pareillement à notre débarquement : mais mon gars c’est ton affaire et je te la souhaite toute bonne !

De la progression des salafistes et du ramadan prochain dont le parti religieux pourrait tirer profit politique, du sort de la Banque islamique ou de la déconvenue liée au nouveau Pacte républicain, le tigre du zoo du Belvédère ne semble point se préoccuper le moins du monde, mais qui oserait lui parler de liberté à celui-là !

Nous avons subi cet après-midi la morgue de la lionne et le dédain du cerf de l’Atlas, le regard plus doux et plus triste à la fois du Mouflon à manchettes et, sur leur rocher, les crânes mimiques de défi des babouins, nous avons vu le rhinocéros se tourner très lentement à notre arrivée pour ne plus nous montrer que son formidable derrière blindé – nous avons perçu l’humeur plombée par la chaleur des encagés, et je me suis rappelé alors ce paragraphe de Rien que la terre de Paul Morand où tout est dit de cette confrontation: « Je rêve d’un pacte de sécurité entre l’homme et les animaux, où chacun cessant d’obéir à la loi de la jungle, s’engagerait à se respecter en s’aimant ; où les tigres, comme des frères, viendraient à Singapore se faire soigner les dents par le dentiste japonais ou épiler les moustaches par le coiffeur chinois, iraient au besoin se faire admirer dans ces jardins zoologiques qui seraient comme d’accueillants hôtels, puis rentreraient librement chez eux dans la forêt équatoriale. Mais comment leur cacher que les hommes mangent de la viande ? »

À en croire la vieil Algérien Kateb méditant au bord de la fosse des singes Hamadryas, au zoo du Belvédère, le Tunisien se signale par une étrangeté de langage qu’on peut trouver choquante, en cela qu’il mange la femme et baise la chèvre.

De fait, lorsqu’un Tunisien se vante d’avoir connu une femme au sens biblique, il dit l’avoir mangée, ce qui ne semble pas une expression dictée par le Coran. En revanche, après un bon repas, il dira chastement qu’il a baisé la poule ou l’agneau, ce que le loup entendrait autrement puisqu’il se contente de manger ceux-là…

Le match de football de la finale de la Coupe de Tunisie, qui a été gagnée lundi soir par L’Espérance, contre l’Etoile, nous a valu un tonitruant concert de klaxons sur les pentes de Sidi Bou Saïd, mais c’est surtout devant les écrans de télé que la fête a eu lieu puisque la rencontre s’est jouée « à huis-clos » devant un stade à peu près vide, réservé à environ 2000 spectateurs, pour cause d'injonction répressive et de sécurité générale à relents post-révolutionnaire. Or on sait que la Révolution a également vidé les grands hôtels de Tunisie, au dam de l’économie du pays et des gens qui en vivent.

C’est cependant avec une espèce de satisfaction maligne que j’aurai traversé les halls froids et les allées et les pelouses désertées du Mövenpick de Gammarth dont l’étalage de luxe se déploie jusqu’au rivage doré, quasiment sans âme qui vive – et c’est l’expression qui convient à cette planque pharaonique pour Lybiens friqués: sans âme qui vive.

À la buvette du musée du Bardo toujours en chantier, dont nous avons parcouru ensemble le fabuleux dédale de mosaïques, le prof poète Jalel El Gharbi nous avoue, quand nous lui demandons s’il avait prévu cette révolution, qu’il s’est juste trompé de trente ans. Mais la Mafia régnante, selon lui, était condamnée à terme : il était pour ainsi dire écrit qu’un tel état de corruption signât sa propre fin.

Et voici qu'avec trente ans d’avance, les Tunisiens déjà s’impatientent !

Comme nous filons plein sud sur l’autoroute à trois larges pistes constituant l’ancienne Voie Royale menant le Président Ben Ali d’un de ses palais à l’autre, nous remarquons, sur l’accotement, un jeune homme brandissant un bâton le long duquel se tortillent de drôles de lézards vivants. Alors notre ami Semi l’enseignant, frère de Rafik le scribe que nous accompagnons dans son pèlerinage à Moknine où il a passé son enfance, de nous apprendre qu’il s’agit de caméléons à vendre en vue de pratiques magiques, telles que s’y employait la femme du Président elle-même. La chose paraît hallucinante mais elle a été rapportée récemment par l’ancien majordome de la sinistre « coiffeuse », qui égorgeait chaque matin un caméléon sur la cuisse du potentat, lequel jetait aussitôt un sort à tel ou tel ennemi…

Après Hammamet, où se trouve l’ancien palais présidentiel, l’autoroute n’a plus que deux pistes, puis le voyage se poursuit par des routes de moins en moins larges, dans ce paysage du Sahel tunisien évoquant d’abord la Provence des vignobles et ensuite la Toscane des oliveraies, jusqu’à une bourgade où, par une entrelacs de ruelles de plus en plus étroites, nous arrivons dans celle qui fut le décor de l’enfance de Rafik le scribe et de ses neuf autres frères et sœurs.

Or une suite d’émotions fortes l’attendent en ces lieux. D’abord en tombant sur un grand diable émacié, la soixantaine comme lui, qu’il n’a plus revu depuis cinquante ans et avec lequel s’échangent aussitôt moult souvenirs qui font s’exclamer les deux frères se rappelant l’interdiction paternelle qui leur était faite de jouer avec ce « voyou » !

Ensuite en pénétrant dans la maison familiale occupée aujourd’hui par deux sémillants octogénaires : elle d’une rare beauté vaguement gitane, et lui figurant un vrai personnage de comédie orientale, qui nous ouvrent une chambre après l’autre afin de bien nous montrer qu’ils ne manquent de rien, leurs beaux lits d’acajou, leurs grandes jarres d’huile et de mil, le confort le plus sommaire et parfaitement suffisant à l’évidence.

Et puis dans la foulée : Rafik le scribe, conteur inépuisable retrouvant les lieux de son Amarcord des années 50, Rafik retrouvant la petite gare désaffectée de Moknine, Rafik pénétrant ensuite dans la salle de classe où l’instituteur le rouait de coups avec son bâton d’âne, Rafik retrouvant la boutique du photographe pédéraste qui lui valut d’être battu une fois de plus par son père inquiet de le voir revenir de là-bas avec un photo dont il était si fier, Rafik ému, tour à tout exalté, pensif, abattu, révolté une fois de plus…

En moins d’une heure et sur moins de cinquante kilomètres, entre Moknine et Sousse, dix kilomètres de côte délabrée et l’urbanisation touristique à l’américaine la plus délirante, on passe de la quasi misère au plus extravagant tapage de luxe, modulé par autant de palaces monumentaux, actuellement sous-occupés.

°°°

Voilà bien la Tunisie actuelle, qu'on sent entre deux temps et deux mondes, deux régimes et le choix le plus incertain - la Tunisie de toutes les incertitudes et qui aura de quoi faire avec tant de contradictions et de contrastes confondants, la Tunisie de demain dont on espère qu’elle s’aime assez pour s’aider; la Tunisie qu'on aurait envie d’aimer, aussi, sans la flatter, cette Tunisie où l'on est si bien reçu tout en restant tellement étranger...

« C’était tellement mieux avant ! », soupire la très vieille dame vieille France à sa compagne et complice qui lui demande de préciser : «Vous voulez dire du temps de Ben Ali ? », et la première : « Mais non voyons, je ne parle pas de ce malfrat ! », alors la seconde d’insister : «Vous voulez donc dire du temps de Bourguiba ? », et la très vieille momie : « Eh surtout pas ce manant de Bourguiba qui a tout chambardé ! Vous ne vous souvenez donc pas des parasols de l’Hôtel Majestic, combien leur couleur s’accordait aux uniformes de nos légionnaires… »

Rafik le scribe ne décolère pas, qui revient du quartier de la rue de Marseille, ce vendredi de prière, où il a buté sur des centaines de croyants musulmans obstruant la chaussée, comme on l’a vu à Paris et comme il me disait, récemment encore, que jamais on ne le verrait dans son pays !

« C’est le choc de ma vie ! » s’exclame-t-il en tempêtant, lui qui se vantait hier d’avoir botté le cul, adolescent, d’un agenouillé priant dans le nouveau sanctuaire de Feu Bourguiba, et son frère Hafedh le conseiller, plus tolérant, plus débonnaire, de chercher à le calmer en arguant qu’il ne s’agit là que d’une minorité, mais plus grande que la colère du Prophète est celle de Rafik le mécréant !

Il n’y aura de Révolution, me dit Rafik le scribe, Rafik le voltairien, Rafik l’intraitable laïc, que le jour où l’on cessera de me dire que je suis musulman parce que je suis Tunisien ! Mes frères m’enjoignent de me calmer en me disant que c’est comme ça parce que cela l’a toujours été, mais jamais je ne l’accepterai, pas plus que je n’ai accepté de célébrer le ramadan dès l’âge de Raison de mes douze ans ! Qu’est-ce donc que cet état de fait qui nous ferait musulman sans l’avoir voté ?

Dans le jardin sous les étoiles, dans la nuit traversée par les appels du muezzin et les youyous d’une proche fête de probable mariage, ce samedi soir, nous refaisons le monde entre amis et jusqu’à point d’heures, avec le rire pour pallier les éclats de Rafik le scribe, lesquels n’ébranlent en rien la patiente bienveillance de son frère Hafedh le conseiller, avocat et prof de droit qui connaît mieux que moi les rouages des institutions suisses sans parler des moindres aspects de la société tunisienne en plein changement. A propos, ainsi, des croyants musulmans priant sur le pavé jouxtant les mosquées, il nous explique que ceux-là, sincères et non politisés, ne constituent aucun réel danger et qu’il serait vain de leur interdire de prier ainsi, que le pays restera musulman et que la majorité des Tunisiens désapprouve les extrémistes violents, salafistes et compagnie, dont on a fait des martyrs en les enfermant et les torturant ; pourtant l’incertitude demeure et les excès de ceux-ci et des anciens du Parti dominant restent aussi imprévisibles.

De ces apaisements de l’homme sage et pondéré, Rafik le scribe n’a rien à faire. À ses yeux l’agenouillé et le couché sont indignes, mais c’est à mon tour de lui faire observer que prier est pour l’homme une façon aussi de se grandir et non seulement de s’aplaventrir, de se recueillir et de s’ouvrir à un autre ciel tout spirituel, et Nozha la gracieuse et la joyeuse invoque alors les transits d’énergie qui nous font communiquer avec les sphères et l’infini, et ma bonne amie sourit doucement et j’en reviens à d’autres cultes actuels du barbecue et du jacuzzi peut-être moins dignes que le fait de participer à la Parole – puis notre rire relativise toutes ces graves méditations dans la nuit des dieux divers…

C’est ce couple pétillant des vieux fiancés de Moknine, c’est Azza la femme médecin et écrivain évoquant le mimétisme des immolés par le feu, c’est cet autre médecin romancier imaginant dans son livre le rapprochement soudain des rivages opposés de la Méditerranée et racontant ensuite ses derniers mois d’opposant sur Facebook, c’est Samia sa conjointe professeure de littérature modulant ses propres observations sur ce qui se prépare, c’est Jalel nous consacrant une matinée pour nous montrer le Bardo, c’est Rafik et ses frères et sa nièce de trente ans lancée dans la modélisation en 3D d’une série d’animation évoquant la Tunisie de 2050, les amis c’est l’amitié sans idéologie, les amis c’est l’accueil et l’écoute et les possibles engueulées, les amis c’est l’art relancé de la conversation ou l’art du silence accordé - c’est un peu tout ça les amis…

Rafik l’étudiant, déjà vibrant de révolte et d’insolence, avait affronté son oncle Ahmed alors ministre de l’économie, en lui reprochant de promouvoir le tourisme dans les années 60. « Vous allez faire de nous des larbins, sinon des putains ! », avait lancé l’impudent à la face du grand homme de la famille qui l’écarta d’un revers de main : « Va donc, fils, tu ne sais rien de tout ça ! »

Or, un demi-siècle plus tard, l’on se dit qu’il y avait du vrai dans l’objection du jeune rebelle et que la question mérite d’être repensée…

Azza la romancière nous raconte l’histoire, à valeur de fable, de cette jeune touriste, d’origine tunisienne, revenue au pays avec des amis français en janvier dernier pour un séjour balnéaire assorti de tous les agréments distrayants, sportifs et festifs, quinze jours de rêve et retour vers le 20 janvier pour découvrir à Paris que, pendant ce temps, la Révolution était survenue en Tunisie.

°°°

L’embêtant avec ce tourisme-là, c’est que tu ne rencontres personne en vérité ; je me l’étais dit en 1970, envoyé en Tunisie pour mon premier reportage consacré au tout début du tourisme de masse, et je me le répète aujourd’hui en constatant à quel point le malentendu se trouve entretenu entre prétendus maîtres et semblants de serviteurs – ces rôles que tu peux inverser à l’envi…

À cette terrasse de La Marsa où nous nous trouvons avec quelques amis, Samia la prof de littérature nous fait observer les deux peuples qu’il y a là : celui de la terrasse qui a les moyens de consommer et l’autre là-bas de la plage où les gens se baignent gratuitement ; et c’est là-bas que je vais ensuite, à la mer qui appartient à tous mais où l’on ne voit pas un seul Européen pour l’instant, pas un Américain ni un Japonais, et les femmes mûres se baignent tout habillées ou ne se baignent pas, et voici cette vieille qui admoneste cette adolescente en maillot au motif qu’elle s’est trop approchée des hommes, là-bas, qui font les fous de leur côté…

Dans le dernier livre de Colette Fellous, un amour de frère à paraître prochainement, une scène des plus troublantes en dit long sur la très grande intimité et la très grande distance unissant-séparant la jeune sœur de vingt ans et son frère de sept ans son aîné lorsque de celui-ci, reposant nu après sa mort, nu mais sous un drap, sa sœur s’approche, seule, et soulève le drap pour voir de lui cette chose qu’elle n’a jamais vue alors qu’un tel amour les unissait qu’elle draguait parfois les garçons pour lui – ce confondant secret de l’autre ignoré, trop dangereusement aimé et interdit, séparé par sa mortelle maladie de diabétique et par celle de vivre aussi…

Le bord de mer de Moknine n’est pas loin aujourd’hui du cloaque, où Rafik et les siens venaient se baigner en leur âge tendre, et c’est devant ce rivage infect, paradis de jadis, qu’il m’apprend que les femmes, ici, n’étaient autorisées à se baigner que la nuit ; et je me rappelle alors les affolements pudibonds de notre grand-mère paternelle tout imprégnée de sentences bibliques et surtout de l’Ancien Testament et de l'apôtre Paul le sourcilleux, jérémiades et malédictions, chair maudite et interdits variés, qui nous enjoignait, garçons, de cacher notre oiseau, et pas question pour les filles de porter ces minijupes ou ces bikinis inventés par Satan...

Depuis notre premier soir à La Goulette, où nos premiers échanges amicaux ont duré des heures autour d’une table en terrasse, les mots-clefs qui m’ont semblé caractériser le ton de toutes nos conversations auront été: soulagement, libération, espérance, sur fond d’inquiétude latente, mais comme un nouveau souffle se manifestant à tout coup, avec quelle reconnaissance de tous pour « les jeunes »…

Et cette fébrilité partout perceptible, notamment dans les journaux qu’on sent traversés par le souffle d’un débat de fond, véritable raz-de-marée d’expression relevant visiblement de l’exorcisme et de la compulsion, où le sentiment d’urgence revient à tout moment, et les mises en garde, les avertissements, les appels à la responsabilité, la dénonciation des fauteurs de troubles, la méfiance envers ceux qui pourraient trahir ou capter la révolution.

°°°

Certains médias occidentaux semblent déjà se réjouir, avec quelle mauvaise Schadenfreude, de ce qu’ils décrivent, en termes plus ou moins méprisants, comme une retombée, voire une faillite, de ce qu’on a appelé le « printemps arabe ». Mais que peut-on en dire au juste ? La Bourse de Tunis, m’apprend un journal financier africain, accuse un recul « historique » de 19% pour les six premiers mois de l‘année. Et qu’en conclure ? Partout on entend ici que « rien ne sera plus jamais comme avant ».

Très exactement ce que disait la rue de Mai 68, dans le Quartier latin où nous avions débarqué, jeunes camarades, en petite caravane de Deux-Chevaux helvètes, et de fait bien des choses ont changé de puis lors, mais bien autrement que nous nous le figurions, et qui pourrait imaginer ce que sera l’avenir du monde mondialisé – quelle sorte d’espérance qui ne soit pas à trop bon marché ?

À l’instant je me rappelle cependant cette autre formule de la Révolution du jasmin : « Plus jamais peur ». Et me revient alors l’observation de Jalel El Gharbi se faisant reprendre par ses enfants avant la chute de Ben Ali : « Chut, papa, on pourrait t’entendre… ».

Où l’espoir du « plus jamais peur ! » rend un son propre à ce qui s’est passé en Tunisie, en attendant le meilleur ou le pire...

Sur la même page d’ Un amour de frère, son dernier récit évoquant à la fois un retour à ses sources tunisiennes et son arrachement à un monde par trop contraignant, toutes choses liées et fondues par la ressaisie de ce qu’elle appelle la mémoire aimantée, Colette Fellous évoque la chevauchée de Bourguiba à travers Tunis préludant à l’indépendance, et sa propre cavalcade de jeune fille en quête d’émancipation, qui se retrouve à Paris avec ses frères et découvre le monde dans les salles obscures des cinémas. Exactement comme ce fut le lot de Michel Boujut, jeune déserteur de la guerre d’Algérie se planquant avant son exfiltration vers le pays des porteurs de valises qu’était alors la Suisse…

On sent chez certains la nostalgie des années Bourguiba, et tel de ceux-là rappelle les qualités de la première constitution de 1959 élaborée sous l’égide de celui-ci, qui pourrait encore faire l’affaire à ce qu’il écrit dans La Presse. Mais sur les murs de Tunis que voit-on ces jours ? On voit partout l’effigie de Salah Ben Youssef, camarade puis rival du « combattant suprême », bientôt recalé, contraint à l’exil et assassiné par un sbire de celui-là. Et Bourguiba de s’en vanter publiquement lors d’une manifestation à grand fracas.

Cela pour se rappeler, me souffle Rafik le révolté, qu’une dictature en a remplacé une autre, avant de préciser que l’avenir sous Ben Youssef n’eût pas été, probablement, garant de plus liberté tant il était proche des islamistes, lesquels se servent aujourd’hui de lui, par voie d’affiches, pour appeler au rassemblement des leurs…

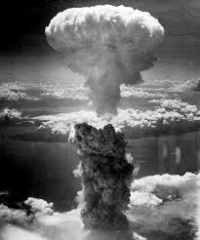

On a beaucoup parlé, dans les médias occidentaux, du pacifisme caractérisé de la révolution du jasmin ; or il faut s’en rappeler aussi les violences, et la chronique, jour par jour, des événements survenus depuis l’immolation par le feu de Mohammed Bouazizi, en décembre 2010, rappelle comment le formidable mouvement de protestation et de destitution de la Mafia despotique fort bien vue des Américains et des Français, a cristallisé après nombre de soulèvements populaires aux quatre coins du pays, et notamment dans les foyers de révolte de Kasserine ou de Ghafsa, violemment réprimés.

J’ai retrouvé cette chronique, très abondamment illustrée et documentée, dans un grand album récemment paru intitulé Dégage ! à côté duquel un Indignez-vous !, ou un Engagez-vous ! paraissent bien convenus…

Au fil de ces jours que nous avons passés en Tunisie qu’il avait encore connue sous la dictature en octobre dernier, notre ami Rafik n’a cessé de râler contre tout ce qui ne va pas dans ce pays: les machistes et les salafistes, les détritus non ramassés dans les rues et les musulmans agenouillés en travers de la chaussée, ou, pour faire culminer sa rage, le veilleur de nuit de l’hôtel infoutu de le réveiller à l’heure !

Et s’il n’y avait que ça ! Alors que son dernier livre, Les Caves du Minustaire, est perçu par beaucoup de ses lecteurs comme l’oeuvre d’un monstre de cruauté (les lecteurs reportent souvent la férocité du réel décrit sur l’auteur…) en cela qu’il détaille la monstruosité d’un régime de maffieux recourant à la torture, lequel régime s'effondra peu avant la publication de l'ouvrage !

Et voici, ce dimanche matin à la Télévision nationale, le même intempestif se montrer tout bien élevé et réservé, poli, stylé mais sans flatterie, se gardant de faire au potentat l’honneur de citer nom, comme si l’on était déjà dans l’Histoire entérinée, et va ! comme dit la conteuse de son roman…

Certains jours je me suis demandé ce que nous fichions dans ce pays, tant j’y éprouvais de contraintes latentes, surtout dans la relation entre femmes et hommes. Mais grâce à nos amis j’ai finalement envie d’y revenir encore et déjà j’y pense, déjà nous y pensons avec ma bonne amie – nous reviendrons et pas que pour les rivages dorés de la Tunisie balnéaire.

°°°

Une jeune fille de notre connaissance raconte que sa famille, après qu’elle eut brisé ses fiançailles, l’a bonnement harcelée afin de trouver un nouveau prétendant, et l'a même sommée de se livrer à ce qu’elle appelle des «entretiens d’embauche». Or loin de nous éloigner de ce pays, de telles situations nous donnent envie d’en savoir plus ; et c’est pourquoi je me suis lancé, après notre rencontre, dans la lecture des Propos changeants sur l’amour d’Azza Filali, dont la dernière phrase est de mise ce dernier dimanche matin : « À de tels moments, il m’arrivera, sans doute, de repenser à vous »…

Or la dernière vision que nous retiendrons de cette trop brève semaine en Tunisie sera celle des Mangeclous, je veux dire des Ben Salah, de la tribu des Ben Salah comptant, pour la seule génération de Rafik, cinq sœurs et cinq frères, ces Ben Salah venus saluer leur frère et oncle ou cousin, surprise des surprises, dans le hall de départ de l’aéroport ! Aussitôt j’ai pensé : voici les Mangeclous, par allusion aux Valeureux du Juif Albert Cohen de Céphalonie - et même les couffins y étaient, débordant de figues et de dattes et d’Allah sait sûrement quoi.

Oui mon cher Rafik, et que tu le veuilles ou non, le temps de ce vol de retour Allah sera ton copilote et les roumis que nous sommes lui adressent un ultime salamalec…

(En Tunisie, juillet 2011)