Entretien de JLK avec Livia Mattei, à la Casa Rossa de Trieste, à propos d'un libelle à paraitre à la rentrée...

7. Nous sommes tous des zombies sympas

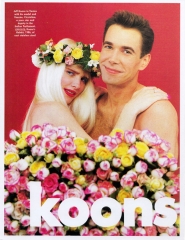

Livia Mattei : - Le dernier chapitre de votre libelle achoppe, plus encore que les précédents, aux pires aspects de la crétinisation contemporaine, du feuilleton des Kardashian aux expositions « artistiques » de cadavres plastinés importés de Chine, entre beaucoup d’autres exemples. Cependant, comme votre concept du « Chinois virtuel », vos « zombies » englobent une humanité en déroute qui ne se borne pas aux « freaks » du cinéma américain...

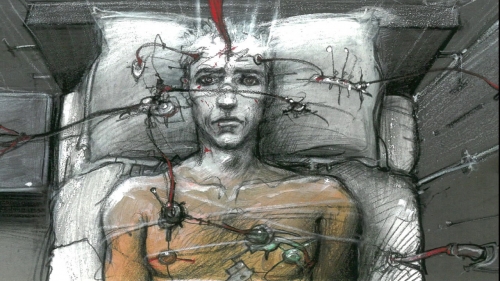

JLK : - Le premier titre du libelle était Nous sommes tous des génies sympas, par allusion à l’idéologie du tout-culturel chère à Jack Lang, notamment, qui proclamait que tout un chacun est un Rimbaud ou un Mozart en puissance et que le street art des tags vaut bien les fresques de la Renaissance. Puis, en me rappelant la jeunesse californienne dorée et dévertébrée que décrit Bret Easton Ellis dans un recueil de nouvelles paru en français sous le titre de Zombies, précisément, alors que le titre anglais était The Informers - et cela tombait au moment où je lisais l’espèce de journal rétrospectif autocritique de White, du même « auteur culte », qui disait en interview que les vrais maîtres d la Maison-Blanche étaient actuellement le clan glamour des Kardashian, milliardaires par excellence de l’empire du vide -, je me suis dit que l’image du mort-vivant « sympa » serait mieux appropriée à l’évocation d’une humanité en voie de déshumanisation qu’une «star » de la philosophe américaine, Donna Haraway, se félicite de voir accéder au stade suprême de l’épanouissement naturel sous forme de compost…

L.M. : Vous achoppez au pire de la culture américaine, mais aussi au meilleur…

JLK : - J’ai cité la géniale Annie Dillard dès le premier chapitre du libelle, et ce n’est pas pour me faire bien voir des néo-féministes d’outre-Atlantique, dont je ne sais d’ailleurs ce qu’elles pensent de cette étrange paroissienne imprégnée par la lecture d’Emerson et des hassidim, de Teilhard de Chardin et des traités de sciences naturelles, sans parler de ses multiples explorations personnelles aux quatre coins du monde. Ce dont je suis sûr est que la pensée d’Annie Dillard – et quand je dis pensée j‘englobe son écriture hautement poétique, ses récits de voyages et ses méditations, ses romans et ses observations sur toutes choses - est à mes yeux, aujourd’hui, l’une des plus vivifiantes et je dirai même l’une des plus belles, comme je le dirai à propos de la pensée et de l’écriture de Cristina Campo que Pierre-Guillaume m’a fait découvrir récemment et à laquelle j’ai aussitôt adhéré: qu'elles sont portées par la beauté.

L.M.- Vous ne vous réclamez d’aucun système philosophique ?

JLK : Hélas, dès que je perçois le système, j’ai la même réaction de rejet qu’envers l’idéologique : je décline poliment. Cela m’est même arrivé avec un penseur que j’estime du premier rang, à savoir René Girard, dont la théorie relative au mimétisme devient parfois trop systématique, comme je le regrette en lisant la suite de ses essais sur Shakespeare, dans Les feux de l’envie, si passionnant au demeurant. Mes philosophes sont tous des écrivains, et mes penseurs à peu près tous des poètes, de Pascal à Chestov, de Montaigne à Rozanov, ou de Sénèque à cet étonnant brasse-tout de Peter Sloterdijk, de Witkiewicz le catastrophiste à Cingria le psalmiste. Et la perception du monde d’un Tchekhov ou d’un Jules Renard, et leur simplicité toute limpide d’expression, m’ont accompagné dès mes 18 ans alors que l’étudiant raté que j’ai été bâillait aux explications du prof husserlien qui nous chantait de l’Hegel ou de l’Heidegger…

L.M. – Vous vous flattez, cabotin que vous êtes, de n’être titré que de votre université buissonnière, mais ce dernier chapitre accorde un place notable au Sorbonnard Jean-François Braunstein, auteur de La Philosophie devenue folle paru à la fin de l’an dernier…

JLK : J’ai reconnu en Jean-François Braunstein un honnête homme au sens le plus élevé, un prof comme j’eusse aimé en avoir à vingt ans au lieu des bonnets de nuit que j’ai subis ( ou bien apprendre la philo avec un Bachelard, un Jankélévitch ou un Gilson…), je l’ai d’abord rencontré en 3 D chez Yushi, à la table de Roland Jaccard, et c'est devenu par la suite un ami après lecture et présentation de son ouvrage, mais mon enthousiasme n’a rien à voir avec du copinage : sa présentation polémique des dérives mortifères de la philosophie américaine et du nivellisme qu’elle opère au niveau des genres et des gens confrontés à la vie ou à la mort, est des plus toniques. Je ne connaissais mal ou que de loin les théories « starisées » d’un Peter Money, gourou délirant se faisant le chantre « scientifique » de la « pédophilie douce » et de « l’inceste consenti », ou d’une Donna Haraway flanquée de sa chienne Cheyenne qui m’a rappelé les dérives parascientifiques ou pseudo-mystiques d’un Philip K. Dick, et je sais donc gré à notre ami de nous avoir éclairés sur ces diverses théories qui me semblent préfigurer le monde nivelé des zombies… Il me suffit par ailleurs de lire trois pages de Judith Butler, une autre de ses cibles, dont l’écriture est un aussi illisible salmigondis que celle d’un Bourdieu dans ses Méditations pascaliennes, pour m’en détourner autant que des absurdes excès « animalitaires » d’un Peter Singer…

L.M. : Quel rapport avec les Kardashian ?

JLK : À mes yeux bien plus profond qu’on ne croirait, s’agissant d’une sorte de fuite de la vraie Réalité, à la fois mortelle et immortelle. Chez les Kardashian mondiaux je sens le zombie transhumaniste, comme dans les contes de fées flapies de la vieille Barbie Donna Harraway je constate que le survivant est une tautologie. Sacraliser notre compost est la négation même de toute poésie, qui m’horrifie plus encore que la vision des sorcières botoxées du clan Kardashian devenu le clan des pilleurs de tombeaux de partout aux lèvres dégoulinantes de pétrole.

L.M. - La poésie serait alors le contre-poison, plus que la philosophie ?

JLK : - À condition de ne pas « poétiser » la réalité. Ludwig Hohl, génie suisse allemand mal embouché et peu porté à dorer la pilule, affirme que « Celui qui n’a pas vu qu’il est immortel n’a pas droit à la parole », et je trouve le même genre de paradoxes apparents chez une Simone Weil, dans La Pesanteur et la grâce, ou dans cette autre suite d’essais d’Adam Zagajeski intitulée La Trahison qui postule en passant que nous sommes tous, de naissance, des traîtres à notre vocation, laquelle est de ne rien faire d’autre que de renaître tous les matins et ressusciter comme si c’était Pâques, et c’est en effet Pâques tous les matins au ciel de la poésie, n’est-ce pas Livia ?