Ce qu’il faut bien se dire d’abord, au double sens électif et caustique de l’expression, c’est que Lausanne ne ressemble à rien. Ce n’est pas vraiment une ville, bien qu’à certains égards l’on y soit moins provincial qu’en certaines cités plus considérables, et pas un village non plus en dépit du fait que tout le monde s’y connaît plus ou moins, ou peu s’en faut.

On notera d’emblée, soit dit en passant, le caractère flottant de ces premières approximations, bien dans le ton de ces régions dont l’accent traîne un peu à la paysanne, marquant l’esprit du lieu même si l’on ne peut pas dire non plus qu’il y ait un caractère lausannois bien défini, pas plus que Lausanne ne se donne comme un tout.

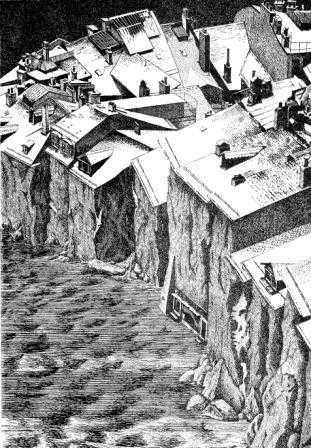

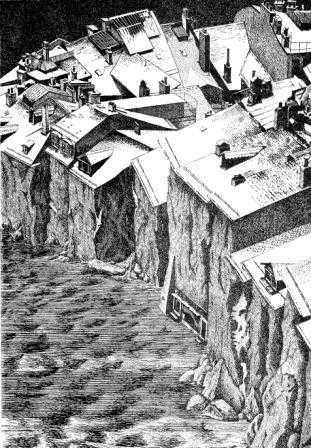

C’est plutôt un amoncellement de parties et de particularités disparates que Lausanne, avec les mêmes détours labyrinthiques, les mêmes replis ombreux ou ombragés et les mêmes stratifications qui caractérisent à la fois la structure naturelle et l’entassement de son bâti, au-dessus d’un vague ruisseau, des rues et des ruelles dont on s’essouffle à remonter les roides pentes d’un bleu à l’autre, comme l’a figuré Godard dans sa fameuse Lettre à Freddy Buache, court métrage d’une abstraction lyrique par trop elliptique mais aquarellant en somme le schéma plastique de la ville en quelques couleurs superposées d’une fluidité mouvante, du bleu de l’eau à celui du ciel en passant par les verts des jardins et les ocres orangés ou les vert-de-gris du construit dont le grès tendre fonde les murs de l’ancienne ville basse et plus haut ceux de la cathédrale à l’élan gothique comme freiné par les aléas du temps et des mauvais traitements - ou ceux du gratte-ciel raté de Bel-Air dont Ramuz a dit tout ce qu’il fallait en dire dans son indépassable pamphlet de La Ville qui a mal tourné, à savoir qu’étant à la fois trop haut et trop bas il finit par n’être rien ; ou ceux encore du plus hideux des monuments publics que figure le pseudo-florentin Palais de Rumine, symbole par excellence du mélange de pompe imitée et de vanité philistine caractérisant la tradition culturelle, ou, plus exactement, agri-culturelle, du goût officiel local.

Si vous voulez fâcher certains représentants de nos autorités se la jouant Verdurin, rappelez-leur d’ailleurs la formule du poète et satiriste Jean Villard-Gilles, selon laquelle « Lausanne est une belle paysanne qui a fait ses humanités ». Ce qui est tout à fait exact, même si lesdites «humanités» se perdent, mais qui contrevient en revanche à l’idée des zélateurs du tout-culturel actuel pour lesquels Lausanne est devenue ces dernières décennies un fleuron mondial grâce, notamment, à un Maurice Béjart (lequel en est désormais honoré par un arrêt du nouveau métro) dont nous n’aurons fait, à vrai dire, que « bénéficier » des derniers feux…

Il y a donc de l’indécision dans l’air, de l’insouciance lacustre et son contraire calviniste, de la nonchalance méditerranéenne et un vieux fonds d’angoisse nordique qui s’exacerbe jusqu’à de noirs désespoirs, de la rondeur truculente et de cette timidité rusée teintée d’hypocrisie se perpétuant comme un rappel des temps d’occupation.

Il y a donc de l’indécision dans l’air, de l’insouciance lacustre et son contraire calviniste, de la nonchalance méditerranéenne et un vieux fonds d’angoisse nordique qui s’exacerbe jusqu’à de noirs désespoirs, de la rondeur truculente et de cette timidité rusée teintée d’hypocrisie se perpétuant comme un rappel des temps d’occupation.

Les Alémaniques se figurent, parfois, que les Vaudois sont de joyeux noceurs prenant la vie du bon côté. Or s’il y a de ça chez eux lorsque, par les beaux jours d’été, ils trinquent sous les platanes ou sur les terrasses que caressent des brises, en célébrant leur vin subtil aux transparences dorées, ils ont aussi leurs pentes mélancoliques et leurs abrupts dépressifs. Ainsi le pont Bessières, en pleine ville, et juste à l’aplomb de la cathédrale, s’est-il acquis la plus sinistre renommée en devenant le lieu par excellence du suicide publiquement manifesté. Et comment ne pas relever aussi, omniprésente dans la littérature de nos régions, cette autre composante d’un caractère romand marqué par le calvinisme, porté aux affres de la rumination solitaire et de la conscience malheureuse, telles que les ont vécues un Edmond-Henri Crisinel ou un Jean-Pierre Schlunegger jusqu’à la même issue fatale, alors que toute l’œuvre de Jacques Chessex, Vaudois longtemps établi à Lausanne, en témoigne également à de multiples égards ?

Le génie artiste ou poétique, au demeurant, n’est pas plus reconnu à Lausanne, par les naturels, que dans n’importe quel pays où il est notoire que nul natif n’est prophète, mais il s’y ajoute «chez nous» une sorte de méfiance terrienne qui rabaisse a priori toute qualité trop voyante tout en surévaluant, à proportion inverse, le talent le plus moyen.

C’est ainsi que d’extraordinaires créateurs, tels un Charles-Albert Cingria ou un Louis Soutter, n’auront jamais été tenus de leur vivant que pour des originaux perdus pour la société, comme on dit, sauf à compter quelques cercles fervents d’amateurs éclairés comme il en a existé et comme il en existe encore, il faut le souligner, dans ce cher pays.

Je garde pourtant toute ma tendresse au Vaudois ordinaire, donc au Lausannois de souche aussi, naviguant dans ses eaux moyennes avec un art patelin de s’accommoder des situations variables qui se fonde, sans doute, sur les siècles durant lesquels Leurs Excellences de Berne, puissance occupante, décidèrent à sa place, jusqu’au jour où le Major Davel, cet autre historique cinglé, donna le branle à l’émancipation, au prix de sa tête, tombée plus ou moins dans l’indifférence ou le consentement ambiants, pour devenir ensuite un Héros mythique.

Le Vaudois ordinaire salue Davel a posteriori, comme il honore Ramuz post mortem, car il n’apprécie guère les extravagants de leur vivant. Cela étant, son conformisme, magnifiquement épinglé par Ramuz lui-même, n’exclut pas la rosserie ni l’humour, non plus que la reconnaissance tardive, voire jalouse.

En outre il n’y a pas que de la vaudoiserie à Lausanne, et ces dernières décennies moins encore qu’avant, au rythme des multiples afflux extérieurs et de brassages de populations qui font dire à pas mal de naturel qu’«on n’est plus chez soi » alors même que le cosmopolitisme n’a rien de neuf en cette ville, quoique de façon tout autre qu’à Genève.

Lausanne ainsi est plus que Lausanne par assimilation ; à la bonhomie vaudoise à courte vue s’ajoutent les apports de la Germanie et de la latinité, de la subtilité française et des savoirs de partout, ramenés par ceux qui sont partis et revenus, ou reçus de tout nouvel arrivant.

Des réfugiés huguenots de jadis aux saisonniers italiens des années 50-70, avant les vagues successives d’Espagnols et de Portugais, puis de Kosovars et d’Africains, la ville a absorbé, intégré ou juxtaposé, selon les origines, les classes sociales ou les langues, les communautés les plus diverses dont plusieurs milliers d’individus restent aujourd’hui sans papiers.

Ces gens-là sont-ils plus Lausannois que ne le furent en d’autres temps un Voltaire ou le fameux historien Gibbon, qui y séjournèrent ? Je n’en sais rien à vrai dire mais cela aussi ressortit, peut-être, à l’indétermination lausannoise que Cingria pointait en affirmant qu’on ne sait à qui cette ville appartient…

De loin ou de près, cela étant, Lausanne est un fatras attachant et parfois intéressant. Or ce fatras m’évoque la ville qui s’est faite, disloquée et recomposée depuis les temps des princes évêques où l’on y processionnait, jusqu’à la Réforme qui en a terni le ton sous la double férule du Pion et du Pasteur longtemps omniprésents dans la littérature romande, ou de l’expansion de quelques capitaines d’industrie locaux (la prospérité des Mercier dans le négoce mondial du veau ciré) à la colonisation de la rue de Bourg par les dealers d’Afrique de l’Ouest, notamment.

Le fatras est plus que jamais architectural et urbanistique, avec une centre ville à tout moment «déconstruit», le plus souvent en pire mais pas toujours, comme à cent mètres de distance on peut le vérifier actuellement en comparant, au Rôtillon, l’affreux îlot jaunasse, à parking souterrain, jouxtant l’ancien rendez-vous des «hautes dames», ainsi que les appelait Cingria, au café populaire Au Mouton, et les espaces piétonniers du Flon où s’épanouit, comme en un jardin urbain, toute une jeunesse intensément sensuelle et festive.

Quant à moi je ne me sens pas à vrai dire plus Lausannois que Vaudois: plutôt Lémanique que Romand et plutôt Européen que Suisse à condition d’entendre l’Europe essentiellement culturelle et identifiable en ses régions communicantes, comme la pensait Denis de Rougemont, et non selon Bruxelles évidemment !

°°°

La ville de mon enfance était bâtie à la campagne : c’étaient les hauts de Lausanne, entre Valmont qui a vu surgir quatre tours de plus de dix étages dans les années 6o et dont la forêt de nos jeux fut coupée en deux par l’autoroute – je le dis sans nostalgie particulière.

Nous habitions à un coup d’aile de la Maison de la Radio, qui nous reliait au monde, mais c’était avant l’avènement de la télévision qui a fait les gens du quartier se replier sur leur quant à soi. Nous vivions au milieu des prés. Il n’y avait guère de barrières entre les jardins. Les gens se rendaient les uns chez les autres. Les soirs de beau, nous étions à tout coup une bande de vingt à trente enfants à nous éterniser dans la lumière déclinante. Il y avait du vert paradis dans notre enfance de sauvageons : l’été à dévaler les pentes jusqu’aux rives du lac - et quels plongeons c’étaient alors avant de remonter en traînant beaucoup, ou l’hiver à nous lancer, des hauteurs du sanatorium de Sylvana, en terribles attelages de luges que rien n’arrêtait sur la route enneigée.

En ce temps-là, Lausanne était d’abord pour nous une rumeur. Le samedi après-midi, nous entendions la fanfare municipale à l’exercice sur la colline de Sauvabelin surplombant toute la ville, et tous les Lausannois de ces époques héroïques se rappellent, assurément, les longs mugissements, entrecoupés de silences suspensifs, de l’avion du boulanger Thomas en ses acrobaties aériennes. Il y avait aussi les puissants hourras du stade olympique, les jours de match, lorsque le Lausanne-Sports marquait. Ou bien c’était, plus proche, le clapeticlop des chevaux attelés remontant du marché vers les fermes de l’arrière-pays ; c’était la canonnade des pétards et des fusées des nuits du 1er août, ou c’était cette cacophonie jubilatoire, au milieu des grands arbres de Sauvabelin, de la Fête du Bois rassemblant tous les enfants de la ville autour de manèges en nombre, voltigeurs et autos tamponneuses – et le flirt adolescent fleurissait alors à l’enseigne de la Poste Américaine…

À une époque de morosité marquée par les lendemains qui déchantent, il en fut qui prétendirent que cette ville était morte désormais. Sous le Pont Bessières, un tagueur anonyme avait symbolisé le malaise d’une minorité mal dans sa peau par une signalisation triangulaire à bordures rouges au milieu de laquelle figurait une silhouette de désespéré avec l’inscription : Attention, Chute d’espoir. Et les punks de ces années-là, promenant leurs crêtes d’Iroquois entre la fontaine de la place de la Palud au parvis de l’église de Saint-Laurent jonché de junkies, de surenchérir avec leur No Future…

Au joli mois de mai 68, nous avions exprimé, d’une façon plus intempestive, notre propre malaise intérieur et notre désir d’un monde meilleur. Nous manifestions contre la guerre au Vietnam de Saint-François à la Riponne et nous retrouvions, le soir, dans la fumée de Gauloises bleues ou de Gitanes sans filtre du Barbare, du Vieux Lausanne ou du Major Davel rebaptisé Mao, pour fomenter la Révolution mondiale.

Or le monde s’est mondialisé, le Mao est devenu restau chinois et les étudiants ont quitté le centre ville pour les rives apolitiques d’un campus lacustre à l’américaine, le Barbare n’a plus son air de trappe bohème et cela fait plus que belle lurette que le Central, où l’on pouvait rencontrer, dans les années 50, l’inénarrable Charles-Albert Cingria, qui de notre ville a dit le suressentiel dans ses Impressions d’un passant à Lausanne, a été remplacé par un Prisunic ensuite remplacé lui-même par je ne sais quel conglomérat de boutiques de luxe.

Mais s’il est vrai que tout fout le camp, comme le ressasse une antienne vieille comme le monde, et s’il est indéniable que la tendance au nivellement n’a cessé de bousculer les états successifs de Lausanne, le génie composite du lieu, perçu et chanté par Cingria, ne cesse pour autant de renaître et de se perpétuer autrement dans la permanence intacte, et même relancée par de récentes initiatives, de ses jardins suspendus.

Je me rappelle les séculaires jardins vignerons en étages auxquels s’adossent les hautes maisons des Escaliers du Marché, haut-lieu magique du vieux quartier qui fut un village estudiantin et artiste où cohabitaient artisans et lingères, poètes et philosophes, et que je retrouve en songe comme une Abbaye de Thélème. Là survivent, hors du temps, les fantômes mythiques de tel libraire anarchiste et de tel vieux rétameur italien, de tel étudiant désespéré se faisant sauter la cervelle au dernier étage du Numéro 13 et de telle repasseuse n’en finissant pas de maugréer contre l’humanité, de tels amoureux s’éternisant sur le banc à mi-pente ou de tels détenus se communiquant les dernières nouvelles d’une cellule à l’autre de la Maison d’Arrêt, tout à côté…

°°°

Lausanne n’a jamais été bien belle dans sa partie construite, si l’on excepte sa cathédrale et ce qu’il reste de sa partie médiévale ou de ses fleurons du XVIIIe siècle, souvent sacrifiés par l’incurie privée ou publique ressortissant au même esprit philistin d’une moyenne bourgeoisie pragmatique et sans goût sûr. Parce que la ville n’a jamais eu de patriciat, comme à Fribourg ou Genève, Berne ou Zurich, ses choix architecturaux ou urbanistiques ont toujours été mal équilibrés ou patauds, comme en témoignent, je me répète, ses monuments publics et jusqu’aux statues de ses jardins.

Lausanne n’a jamais été bien belle dans sa partie construite, si l’on excepte sa cathédrale et ce qu’il reste de sa partie médiévale ou de ses fleurons du XVIIIe siècle, souvent sacrifiés par l’incurie privée ou publique ressortissant au même esprit philistin d’une moyenne bourgeoisie pragmatique et sans goût sûr. Parce que la ville n’a jamais eu de patriciat, comme à Fribourg ou Genève, Berne ou Zurich, ses choix architecturaux ou urbanistiques ont toujours été mal équilibrés ou patauds, comme en témoignent, je me répète, ses monuments publics et jusqu’aux statues de ses jardins.

Ramuz a dit précisément, dans La ville qui a mal tourné, ce qu’aurait dû être la place Saint- François : au lieu de ce replat bouché par les bâtiments néoclassiques lourdauds de la Banque et de la Poste, une esplanade grande ouverte et descendant en terrasses jusqu’à l’étage inférieur de la gare, où se serait concentrée la ville des affaires, descendant encore ensuite en doux gradins jusqu’au bord du lac avec de grandes avenues comme à Lisbonne ou en Amérique du Sud.

Hélas il n’y avait que des poètes, tels Ramuz, ou Cingria chantant le lagon polynésien que devient le lac d’été aux rives suaves, pour voir ce Lausanne-là, que dis-je : cette Lausanne-là qui ne s’éternise pas moins en ses jardins. Or c’est bel et bien ce Lausanne réel, cette Lausanne telle qu’elle est, que nous aimons pour cela qu’il, ou elle, ne ressemble à rien…

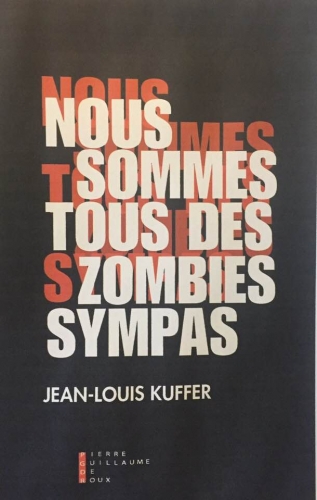

des zombies sympas.

des zombies sympas.

Il y a donc de l’indécision dans l’air, de l’insouciance lacustre et son contraire calviniste, de la nonchalance méditerranéenne et un vieux fonds d’angoisse nordique qui s’exacerbe jusqu’à de noirs désespoirs, de la rondeur truculente et de cette timidité rusée teintée d’hypocrisie se perpétuant comme un rappel des temps d’occupation.

Il y a donc de l’indécision dans l’air, de l’insouciance lacustre et son contraire calviniste, de la nonchalance méditerranéenne et un vieux fonds d’angoisse nordique qui s’exacerbe jusqu’à de noirs désespoirs, de la rondeur truculente et de cette timidité rusée teintée d’hypocrisie se perpétuant comme un rappel des temps d’occupation.

Lausanne n’a jamais été bien belle dans sa partie construite, si l’on excepte sa cathédrale et ce qu’il reste de sa partie médiévale ou de ses fleurons du XVIIIe siècle, souvent sacrifiés par l’incurie privée ou publique ressortissant au même esprit philistin d’une moyenne bourgeoisie pragmatique et sans goût sûr. Parce que la ville n’a jamais eu de patriciat, comme à Fribourg ou Genève, Berne ou Zurich, ses choix architecturaux ou urbanistiques ont toujours été mal équilibrés ou patauds, comme en témoignent, je me répète, ses monuments publics et jusqu’aux statues de ses jardins.

Lausanne n’a jamais été bien belle dans sa partie construite, si l’on excepte sa cathédrale et ce qu’il reste de sa partie médiévale ou de ses fleurons du XVIIIe siècle, souvent sacrifiés par l’incurie privée ou publique ressortissant au même esprit philistin d’une moyenne bourgeoisie pragmatique et sans goût sûr. Parce que la ville n’a jamais eu de patriciat, comme à Fribourg ou Genève, Berne ou Zurich, ses choix architecturaux ou urbanistiques ont toujours été mal équilibrés ou patauds, comme en témoignent, je me répète, ses monuments publics et jusqu’aux statues de ses jardins.