Dans la foulée de Dickens ou de Poil de carotte, l’enfance blessée n’en finit pas d’inspirer des livres qui sont parfois de terribles réquisitoires, comme « Le Prince d’Aquitaine » de Christopher Gérard, ou des remémorations plus amples et nuancées à la manière de « François, roman », récit autobiographique de François Taillandier. Deux ouvrages également remarquables par leur très belle écriture et leur pouvoir d’évocation, voire d'identification.

L’exergue du Prologue du Prince d’Aquitaine du romancier et essayiste belge Christopher Gérard, dont le titre fait allusion au fameux poème El Desdichado de Nerval («Je suis le Ténébreux, - le Veuf, - l’Inconsolé / Le prince d’Aquitaine à la Tour abolie : / Ma seule étoile est morte et mon luth constellé / Porte le soleil noir de la Mélancolie»), introduit parfaitement ce roman qu’on pourrait dire l’exorcisme littéraire d’une enfance et d’une adolescence bafouées par un père incarnant le parfait pervers narcissique : «Et là où le désordre conduit à la souffrance, et la souffrance à la plainte muette, là fleurit la poésie», citation tirée de Neiges d’antan de Gregor von Rezzori.

S’agit-il vraiment d’un roman, dont les personnages relèveraient de la pure fiction ? Je n’en crois rien mais ne ferai pas un début d’enquête à ce propos, car je tends à prendre pour «vérité vécue» les tribulations du narrateur qui dit JE avec une immédiate véhémence et dit TU à son père qui ne l’a pas tout à fait tué.

De fait, Le Prince d’Aquitaine transforme le schéma œdipien classique du fils supposé tuer papa pour se taper maman, en un scénario non moins fréquent dans certaines familles dignes d’être haïes, où le père s’acharne à rabaisser sa progéniture et, si c’est un garçon trop brillant, à le «tuer» d’une façon ou de l’autre. En l’occurrence, ce sera avec une mesquinerie et une bassesse rares. Qui plus est, le père en question, incapable de transmettre quoi que ce soit à son fils, s’est ingénié à effacer, après sa mort, toute trace de son père à lui, héros de la Grande Guerre, blessé en septembre 1914 par une salve d’artillerie sous les remparts d’Anvers, immobilisé pendant des années et voué finalement à «la pitié de femmes», à commencer par la Grand-Mère en laquelle son fils trouvera un recours récurrent à ses folles dépenses et autres malversations, et le petit-fils un soutien affectif introuvable auprès de ses parents.

La bascule des Golden sixties

Je ne sais pas vous, mais nous autres, mes sœurs et notre frère aîné, avons eu la chance d’être entourés, aimés, encouragés par des parents soucieux de notre présent et de notre futur, avec le soutien de grands-parents également attentifs et bienveillants, dans un milieu plutôt modeste encore contraint d’«économiser», au lendemain d’une guerre qui avait épargné notre pays.

Or curieusement, je trouve, dans Le Prince d’Aquitaine, de multiples échos à ce que nous avons certes vécu tout autrement mais avec les mêmes «couleurs» d’époque, Christopher Gérard marquant admirablement la transition d’un monde qu’on pourrait dire d’«avant» à celui qui suivrait les « golden sixties ».

Son instituteur Cornet aux rituels quasi militaires, je l'ai connu sous les traits d'un Monsieur Besson sévère mais juste, et même si elles nous ont été épargnées, les «colonies» pas toujours jolies où son père s’empressait de «caser» son fils durant les mois d’été, aux ambiances de petites casernes plus ou moins religieuses à réfectoires sinistres et moniteurs à l’avenant, évoquent tout un univers fleurant encore les années 50.

À l'opposé, le papa flambeur et joueur, fonçant en Alfa Roméo ou en Porsche entre sa jeune épouse américaine humiliée et sa maîtresse allemande, ses potes de ribotes et autres putes, ses dettes accumulées et ses petites arnaques (jusqu’à piller son propre fiston) annonce le monde d’ «après» que nous connaissons, de l’égoïsme cynique et du chacun pour soi matérialiste et vulgaire, auquel le garçon, traité avec mépris de «petit intellectuel» par son tyran alcoolique, va s’opposer dans son quant à soi immunitaire, passionné qu’il est de sciences naturelles ou d’archéologie, puis de littérature, jusqu’au jour lointain où il rencontrera l’âme sœur qu’il appelle «l’Aimée».

Si Le Prince d’Aquitaine relève de l’exorcisme, et même d’une certaine revanche posthume, c’est par le brassage de la vie et par l’exceptionnel relief de ses observations, traduites par une écriture claire et cinglante, bien accordée au défi de l’ «Inconsolé», que ce livre nous atteint et nous touche. On se rappelle ce que Balzac a fait de sa cousine Bette, pas vraiment un modèle «sympa» elle non plus. Et plus puant que le père indigne du Prince d’Aquitaine, on ne saurait l’imaginer. Mais quel personnage !

Le regard intransigeant de notre ange gardien

Le regard intransigeant de notre ange gardien

Passé le tournant de la soixantaine, quelque vingt-cinq livres à son actif, reconnu du public et de ses pairs, candidat à l’Académie française, François Taillandier se retrouve face à un garçon de sept ans dont nous découvrons le portrait en pied au début de son nouveau «roman», petit bonhomme à l’air grave, «petit mais intraitable, avec son blouson et sa frange, et son regard déterminé à ne céder à rien», et l’écrivain de se demander : «Mais qui est-il ? Qui est-on ? Il l’ignore lui-même. L’enfant sort de la nuit, de l’inconscience, de l’ignorance».

Ce qui revient à se demander, et nous avec : mais que suis-je donc devenu, que sommes-nous tant d’années après au regard de cet enfant que nous avons été, devenu parfois un étranger, parfois un fantôme oublié, parfois encore – et ce sera le cas ici – une sorte d’ange gardien ?

À ces questions, et à tant d’autres qui concernent toute une génération et le monde en mutation qu'il a vu évoluer, François Taillandier répond par un récit autobiographique qu’il sous-intitule «roman» pour le distinguer, peut-être, d’un «récit de vie» comme il en pullule par les temps qui courent, mais en somme aussi peu «roman» que le Pedigree de Georges Simenon, et néanmoins aussi «romanesque» que celui-ci par la traversée du temps retravaillée qu’il représente, et par ses climats divers – entre Auvergne profonde et quartiers parisiens -, ses personnages bien silhouettés et la chronique opposant là aussi un «avant» provincial et un «après» mondialisé, une culture séculaire marquée par la religion et un nouvel univers «pluriel» et souvent perdu…

La contrée et ses gens

La première partie du récit, intitulée La contrée, s’ouvre sur une phrase marquant d’emblée le passage d’un monde à l’autre (« … Moi en tout cas je n’étais pas né sur une « planète »), opposant, à notre vision actuelle de terriens soucieux de «sauver la planète», celle d’une Création présentée à ses élèves par une certaine demoiselle Marthet, institutrice à l’école Saint-Gabriel, à Clermont Ferrand, qui dispensait ses leçons de catéchisme, au début des années 60, avec « la même méthode élémentaire et implacable dont elle usait pour nous inculquer le kilogramme, le multiplicande ou la conjugaison des verbes du deuxième groupe ».

Et le styliste charnu de s’en donner illico à cœur joie : «Mademoiselle Marthet était une de ces raseuses vieilles taupes, emphytéotiquement confites dans une virginité mielleuse à la fois et miaulante, que les parents appréciaient parce que, paraît-il, elle aimait les enfants…Je ne dis pas le contraire. J’ai su bien plus tard qu’elle se souvenait, devenue une très vieille dame, de chacune de ses classes, et du nom de chacun des gamins qui s’y trouvaient».

Tout un monde ! Et qui a existé à Lausanne aussi, dans le quartier de Chailly où, derrière le vieux collège, une demoiselle Chambovey nous fit tirer un portrait de classe, à l’automne 54, où je me reconnais le même air «dans la lune» que le jeune François...

Comme le disait volontiers ce cher Alexandre Vialatte, l’Auvergne remonte à la plus haute Antiquité, et c’est dans ce monde de volcans et de pneus Michelin (le père de François, d’abord ouvrier à l’usine, y était devenu cadre supérieur), de campagnes montueuses et de rues tortueuses (Clermont la ville représentant la première «nature» élue par le garçon), évoquant le passé Gallo-Romain par un arrière-grand-père mythique et la pacification chrétienne par une grand-mère mystique sur les bords, dans cette contrée d’innocence biblique (même le péché originel était alors innocent» à sa façon) et de truculence tribale que nous emmène Taillandier, comme dans un grand village d’Astérix où voisinent des tantes pittoresques et des figures, tel Raquet le boucher vieux garçon, bon type sauf quand il a trop bu au point de noyer le chien de La Chose, laquelle ne le cède en rien à la Louloune, fille du quincailler Lotiron, sans parler du redoutable Tâton, «personnage d’ombre dont on était menacé de la visite si l’on chipotait sur sa soupe ou refusait d’aller au lit ». Bref, ça ne se raconte pas : ça se lit !

La bonne vie d’hier et d’aujourd’ui, et foin d'idéologies…

François Taillandier, romancier très attaché à la perception et à l’interprétation du réel, tout en revisitant sa contrée natale avec les yeux d’un enfant solitaire aux yeux bien ouverts, n’en fait pas un Eden pour autant mais arpente une France des contrées qui rappelle un peu la Creuse de Jouhandeau ou la Corrèze de Richard Millet, avec une tendresse qui n’exclut pas un coup de gueule en passant, contre un prof de gym sadique qui lui fait subir en ricanant le supplice connu de la poutre, entre autres humiliations dont l’écrivain se venge en nommant le sale type (lui aussi nous l’avons connu !) par son nom et en se jurant, au dam de toute mansuétude chrétienne, de ne jamais lui pardonner.

Et l’écrivain de se déchaîner derechef : « Moi j’ai vécu, m’entendez-vous, et j’ai levé le nez sur l’horizon. Ma vie belle surplombe de haut votre vie de minable. Chaque livre que j’ai lu, Grenier, chaque ville où j’ai volontairement perdu mes pas, chaque rivage respire, chaque nuit d’ivresse ou de rire m’aura vengé de vous en secret ».

Puis il y aura la découverte, après les comptines, de la poésie, avec trois vers de Marie Noël ou trois strophes de Victor Hugo, et le chant plus immédiat dans les chansons (de Jean Ferrat, notamment) et ensuite les tirades de Cyrano, et plus tard Aragon; et les filles, d’abord tout timidement et ensuite en Don Juan.

Entretemps on aura passé de la contrée à Paris via Le fleuve et le train de la deuxième partie, et ce sera mai 68 et le remplacement du catholicisme par le catéchisme freudien, pas mal de pas de côté voire d’égarements dans l’oubli de l’ange gardien François, et des retours, d’autres avancées, et la mise en garde du petit garçon à son «rejeton» plus âgé: «Tu te campes dans tes décombres, François, et tu regardes ce que tu peux faire. N’aie crainte : François t’aidera. ».

De François à François, de lui à vous, de vous à toi au miroir, devant ce que nous avons été enfant et qui reste en nous, telle est la retrouvaille : «Il ressortait de l’ombre et de l’exil dans lesquels je l’avais relégué».

Et toi ? Et vous ? Pourriez-vous dire comme François Taillandier : « François m’avait retrouvé, et il me prenait par la main (…) Depuis, je crois que nous ne sommes plus jamais lâchés ».

Pour moi c'est tout vu, à l'approche de mes 73 balais consommant la retombée extra-lucide, et c’est tout le bien que je vous souhaite à vous aussi...

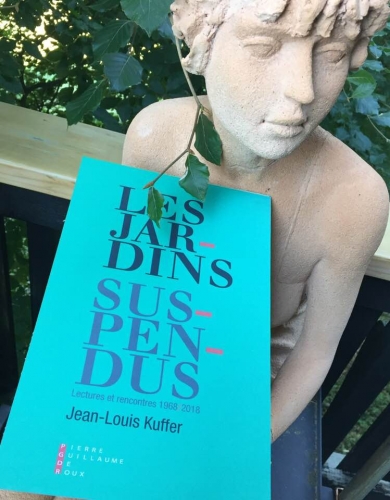

Christopher Gérard. Le Prince d’Aquitaine. Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 157p. 2018

François Taillandier. François, roman. Editions Stock,262p. 2019.

Le regard intransigeant de notre ange gardien

Le regard intransigeant de notre ange gardien

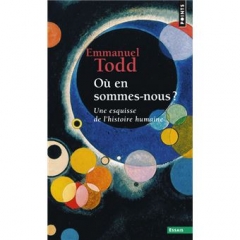

Et si l’on «faisait avec» le numérique?

Et si l’on «faisait avec» le numérique? C’est ce que je me dis en lisant Où en sommes-nous? d’Emmanuel Todd, dont les études sur la famille, le territoire ou l’interaction entre niveau d’éducation et options politiques échappent à l’approche binaire de la réalité. Montrant comment, à un moment donné l’éducation méritocratique produit une classe qui, se croyant supérieure, se braque dans un repliement intellectuel coupé de la réalité des gens (on pense alors à Macron et non à Trump), Emmanuel Todd propose un retour à ce que Montaigne appelait le «milieu juste» dépassant les antagonismes sociaux exacerbés par la démagogie (on pense alors à Trump plus qu’à Macron), et substituant, aux éructations affolées de la meute – entre autres emballements médiatico-numériques –, le verbe humain propre à la conversation et à l’apaisement négocié: «Le bon sens nous indique qu’aucun choix brutal ne saurait résoudre la contradiction entre l’égalitarisme, qui résulte de l’instruction primaire, et l’inégalitarisme, qui découle de l’enseignement supérieur, et que les sociétés avancées, si elles veulent rester cohérentes et viables, doivent définir une voie moyenne. Bref, il nous faut parvenir à concilier les valeurs des gens d’en bas et celles des gens d’en haut, la sécurité des peuples et l’ouverture au monde. Parce qu’une démocratie ne peut fonctionner sans peuple, la dénonciation du populisme est absurde. Parce qu’une démocratie ne peut fonctionner sans élites, qui représentent et guident, la dénonciation des élites en tant que telles est tout aussi absurde. L’obstination dans l’affrontement populisme/élitisme, s’il devait se prolonger, ne saurait mener qu’à la désagrégation sociale»…

C’est ce que je me dis en lisant Où en sommes-nous? d’Emmanuel Todd, dont les études sur la famille, le territoire ou l’interaction entre niveau d’éducation et options politiques échappent à l’approche binaire de la réalité. Montrant comment, à un moment donné l’éducation méritocratique produit une classe qui, se croyant supérieure, se braque dans un repliement intellectuel coupé de la réalité des gens (on pense alors à Macron et non à Trump), Emmanuel Todd propose un retour à ce que Montaigne appelait le «milieu juste» dépassant les antagonismes sociaux exacerbés par la démagogie (on pense alors à Trump plus qu’à Macron), et substituant, aux éructations affolées de la meute – entre autres emballements médiatico-numériques –, le verbe humain propre à la conversation et à l’apaisement négocié: «Le bon sens nous indique qu’aucun choix brutal ne saurait résoudre la contradiction entre l’égalitarisme, qui résulte de l’instruction primaire, et l’inégalitarisme, qui découle de l’enseignement supérieur, et que les sociétés avancées, si elles veulent rester cohérentes et viables, doivent définir une voie moyenne. Bref, il nous faut parvenir à concilier les valeurs des gens d’en bas et celles des gens d’en haut, la sécurité des peuples et l’ouverture au monde. Parce qu’une démocratie ne peut fonctionner sans peuple, la dénonciation du populisme est absurde. Parce qu’une démocratie ne peut fonctionner sans élites, qui représentent et guident, la dénonciation des élites en tant que telles est tout aussi absurde. L’obstination dans l’affrontement populisme/élitisme, s’il devait se prolonger, ne saurait mener qu’à la désagrégation sociale»…

Proche du regretté Dimitrijevic

Proche du regretté Dimitrijevic

— La distance qui nous sépare. A la fois physique et psychique. Et dans l'avion déjà, ce steward marocain toisant un brave touriste vaudois qui l'apostrophait en arabe: un gouffre. Mais comment l'expliquer? En remontant aux sources. Il m'a toujours semblé qu'il y avait une plus grande distance entre le croyant musulman et Allah qu'entre un juif et Yahvé, ou que dans le rapport liant le chrétien au Christ. Moncef Marzouki, dans Arabes, si vous parliez, un livre plein d'auto-ironie, de cœur et de courage, dit que l'islam est une civilisation du non-dit. La relation d'Allah et du croyant est plus proche de la relation maître-serviteur que de la relation père-fils qui domine chez les juifs et les chrétiens. Ce non-dialogue avec Allah, remplacé par une obéissance inconditionnelle, fait qu'il y a un non-dialogue avec soi-même. Donc peu d'autocritique. Peu d'aveux personnels. Difficultés entre l'homme et la femme. Difficulté au niveau du dialogue démocratique. Tout se tient!

— La distance qui nous sépare. A la fois physique et psychique. Et dans l'avion déjà, ce steward marocain toisant un brave touriste vaudois qui l'apostrophait en arabe: un gouffre. Mais comment l'expliquer? En remontant aux sources. Il m'a toujours semblé qu'il y avait une plus grande distance entre le croyant musulman et Allah qu'entre un juif et Yahvé, ou que dans le rapport liant le chrétien au Christ. Moncef Marzouki, dans Arabes, si vous parliez, un livre plein d'auto-ironie, de cœur et de courage, dit que l'islam est une civilisation du non-dit. La relation d'Allah et du croyant est plus proche de la relation maître-serviteur que de la relation père-fils qui domine chez les juifs et les chrétiens. Ce non-dialogue avec Allah, remplacé par une obéissance inconditionnelle, fait qu'il y a un non-dialogue avec soi-même. Donc peu d'autocritique. Peu d'aveux personnels. Difficultés entre l'homme et la femme. Difficulté au niveau du dialogue démocratique. Tout se tient! —Est-ce à dire que toute relation soit faussée?

—Est-ce à dire que toute relation soit faussée?