Shakespeare en traversée

35. Henry V.

Un voyou notoire peut-il faire un bon roi ? Un débauché pilier de taverne et compère de filous est-il perdu pour la société ? Et plus largement: un homme est-il amendable et perfectible au point de devenir, en mûrissant ou confronté à des responsabilités, le contraire de ce qu'il a été ?

À ces questions, la pièce consacrée au jeune Henry V, héritier légitime d'un roi se considèrant lui-même comme un usurpateur, répond de façon à la fois généreuse, réaliste et nuancée, en brossant le portrait d'un très beau personnage incarnant bel et bien ce qu'on peut dire, du plus humble détail à l'ensemble de ses actes en matière de politique intérieure et extérieure, le bon gouvernement.

Un personnage figurant à lui seul le Chœur a l'antique, s'adressant au public comme un guide avisé, recadre l'action et la détaille en remarquant avec humour que reconstituer la bataille d'Azincourt sur une scène de théâtre demandera un soupçon d'imagination de la part du spectateur.

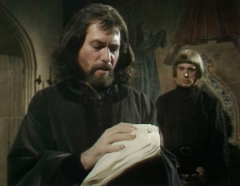

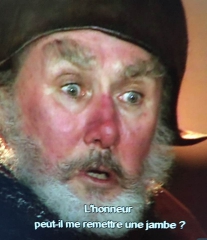

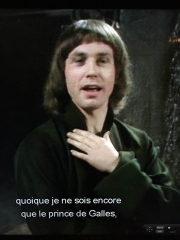

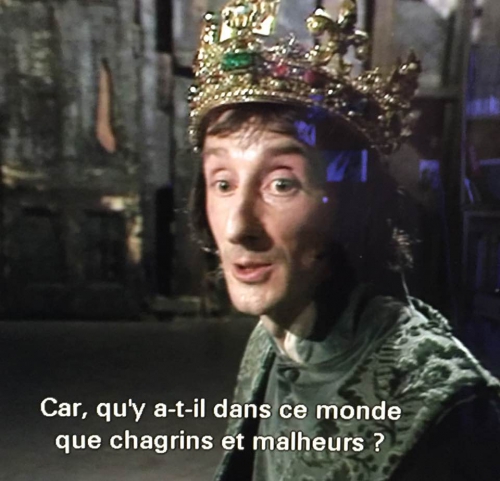

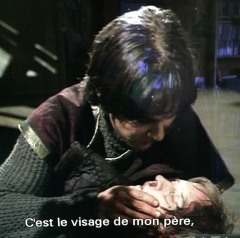

Pour le téléspectateur, la belle version de la BBC relève d'une illustration plus directe, avec l'alternance très marquée des scènes de taverne genre bas-fonds à la Dickens (ou à la Brueghel) et des séquences de cour ou de guerre, où le jeune Hal à dégaine de mauvais garçon de la pièce précédente devient un flamboyant chevalier tonsuré et cuirassé.

Dans son nouveau rôle de roi, Henry se montrera aussi inflexible avec les traîtres (il en fait exécuter trois avec le cœur serré car ils étaient de ses amis) et ceux qui entachent sa dignité (Le pauvre Falstaff, qui va d'ailleurs mourir misérablement dans sa bauge) tout en assumant très intelligemment toutes ses tâches au point de susciter les éloges de la base au sommet du royaume dont il entreprend, dans la foulée, de reconquérir les droits en terre de France.

De très belles scènes et de très attachants personnages - dont le tout jeune garçon déplorant l'absurdité de la guerre avant d'y laisser sa peau - émaillent cette somptueuse chronique évoquant l'humanité profonde du jeune roi (sa visite incognito à ses soldats en veillée d'armes est un morceau d'anthologie) et son mélange très bien dosé de fermeté et de douceur magnanime.

Moins éthéré et pur que celui d'Henry VI se rêvant berger, le personnage shakespearien de Henry V (magistralement campé par David Gwillim) n'en est pas moins très-chrétien par sa miséricorde, son attention aux humbles et sa propre humilité au moment de reconnaître au seul Dieu juste et Bon (hum !) le mérite d'avoir écrasé les Français à Azincourt...

Trois jours plus tard, dans une lettre bouleversante écrite à son fils défunt avec l’amer exergue «Notre famille a perdu la guerre », David Grossman exprimait l’immense peine des siens après la perte de « ce garçon au regard ironique et à l’extraordinaire sens de l’humour », pleurant « l’infinie tendresse d’Uri et la sagesse avec laquelle il apaisait les tempêtes » tout en invoquant la vie qui continue et l’espoir d’un avenir pacifié.

Trois jours plus tard, dans une lettre bouleversante écrite à son fils défunt avec l’amer exergue «Notre famille a perdu la guerre », David Grossman exprimait l’immense peine des siens après la perte de « ce garçon au regard ironique et à l’extraordinaire sens de l’humour », pleurant « l’infinie tendresse d’Uri et la sagesse avec laquelle il apaisait les tempêtes » tout en invoquant la vie qui continue et l’espoir d’un avenir pacifié.